cult

CULT

White Guitar Music. Ideologia reazionaria del rock

Critica all’ideologia del “rockism”. Prima puntata (di due) sulla storia razziale del rock o su come il “rock n’ roll” abbia cancellato il “roll”, cioè la sua radice afroamericana, e sia diventato una musica per bianchi

Sebbene parte della critica se ne sia emancipata ormai da qualche decennio, il cosiddetto rockism – l’ingenuo e reazionario culto dell’autenticità rock – continua a essere l’ideologia più diffusa nel senso comune di musicisti e giornalisti. In modo piuttosto trasversale: le pagine social di artisti e critici affermati, così come quelle di blogger e musicisti amatoriali, pullulano di patetiche lamentele nostalgiche che rimpiangono una mitologica golden age del rock (per molti il decennio ‘65-‘75) e di volgari invettive contro i nuovi teen idol, le star caraibiche, i rapper, i dj, l’autotuner e i talent show.

In realtà, stiamo vivendo una stagione eccezionale per la popular music. Di certo la più vivace, ricca e creativa di sempre. La produzione e la circolazione dei prodotti musicali hanno raggiunto una estensione, quantitativa e qualitativa, inimmaginabile fino a pochi anni fa.

La globalizzazione dei mercati da un lato, la trasformazione dei mezzi di produzione e dei modi di fruizione dall’altro, hanno ridisegnato completamente il panorama musicale mondiale, all’interno del quale si possono rintracciare segni evidenti della più generale ristrutturazione del capitalismo transnazionale, del suo divenire multipolare e della conseguente crisi dell’imperialismo culturale statunitense. Abbiamo assistito di recente alle prime hit mondiali di origine asiatica (un esempio su tutti è il singolo «Gangnam Style» di PSY, del 2012) oltre che ad un vasto processo di tropicalizzazione del pop, che ha spostato il baricentro della industria musicale verso l’America centrale e meridionale, relativizzando il peso di Stati Uniti ed Europa. Di fatto la nostalgia del rockist per gli anni settanta altro non è che la nostalgia per una stagione in cui la produzione musicale – quantitativamente e qualitativamente, ripeto, nemmeno paragonabile a quella odierna – rifletteva l’egemonia politica, economica e militare degli Stati Uniti. E il suo desiderio di ritornare al rock autentico – peraltro, come ogni musicologo sa, mai esistito – non è certo meno disperato e tragicomico del grido «America First!» di Donald Trump. In entrambi i casi di tratta di reazioni isteriche alla perdita di una centralità politica e culturale. E anche, come vedremo tra poco, razziale.

Il rockist si percepisce come custode di una tradizione, di un mondo che scompare, da preservare entro eroiche nicchie residuali di musicisti e di ascoltatori che coltivano e tengono in vita – contro tutto e tutti – la “vera musica”, quella “suonata con strumenti veri e non con le macchine”, quella “sincera”, fatta “con il cuore e con l’anima e non inseguendo le statistiche del mercato” e altre stupidaggini del genere. Questo sentimento è particolarmente risibile se si tiene conto di uno degli aspetti più interessanti dell’evoluzione recente della popular music, ossia che nel nuovo millennio la musica leggera del novecento, lungi dallo scomparire, ha subito invece un processo di moltiplicazione e proliferazione. Generi musicali la cui parabola pareva destinata a consumarsi nello spazio di un decennio entro un perimetro geografico limitato – ragtime, blues, bluegrass, rocksteady, beat, irish folk, rock progressivo, solo per citarne alcuni – hanno raggiunto una diffusione planetaria. In tutti e sette i continenti esistono associazioni, riviste, festival, pubblicazioni, metodi didattici. In breve, non ci sono mai stati tanti musicisti dediti al rock progressivo quanto oggi.

Gli elementi caratteristici del rockism, sia retorici che contenutistici, non sono certo originali. Potremmo dire che è la versione contemporanea di una ideologia spontanea che attraversa tutta la storia della pop music, dal diciannovesimo secolo a oggi. Basta leggere cosa scrivevano musicisti e commentatori di inizio secolo quando si stracciavano le vesti contro l’avvento delle tecniche di registrazione, che avrebbero portato alla morte della musica dal vivo, unica esperienza autentica della fruizione musicale, e all’affermazione della terribile “canned music”, la musica inscatolata, come la definiva John Philip Sousa (“The Menace Of Mechanical Music”, Appleton’s Magazine, 8, 1906, 278-284).

Tuttavia vi è un aspetto che rende il rockism politicamente rilevante, ossia la coincidenza della sua genesi e del suo sviluppo con il grande processo di razzializzazione del rock. Infatti, dopo un decennio – ‘55/‘65 – caratterizzato da un livello senza precedenti di interrazialità nella produzione artistica, si è assistito ad un repentino e quasi totale “sbiancamento” del rock.

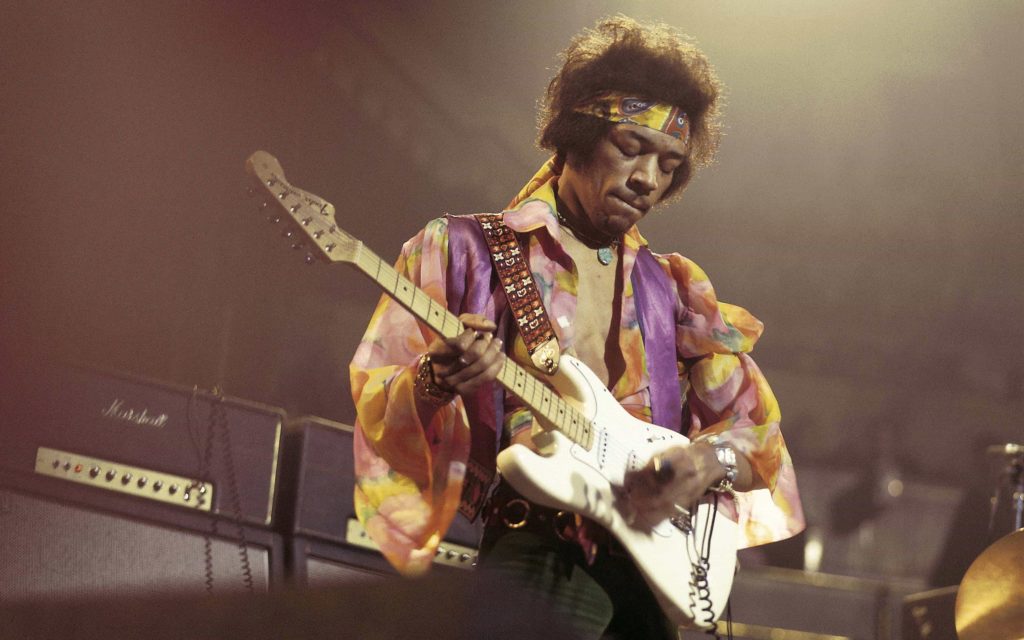

Il rock’n’roll – che fino al ‘65 comprendeva una varietà di stili, dal surf al soul, in cui la matrice afroamericana era sempre evidente – con la perdita del “roll” divenne nel giro di pochi anni una musica quasi interamente eseguita da bianchi, dominata dalla centralità fallica della chitarra elettrica solista. Per questa ragione alcuni studiosi contemporanei definiscono il rock dagli anni settanta in avanti white guitar music. Tra questi Jack Hamilton, autore di Just Around Mindnight. Rock and Roll and the Racial Imagination (Harvard University Press, 2016), che ha indagato in profondità il rapporto tra rock e razza nella seconda metà del ‘900.

Come racconta Hamilton, quando Hendrix passò a miglior vita nel 1970, un illustre necrologio lo descrisse come “a black man in the alien world of rock”. Non solo, durante tutta la sua tragicamente breve stagione di celebrità il colore della pelle del chitarrista rappresentò un elemento di grande fascinazione per i fan di quella musica che un tempo era conosciuta come “rock and roll”. Già alla fine degli anni sessanta, la ipervisibilità della razza di Hendrix confermava un immaginario razziale del rock che stava, in tempi velocissimi, oscurando la sua dimensione afroamericana, al punto che, il giorno della sua morte, l’idea di un ragazzo nero che suonava la chitarra elettrica solista era considerata eccentrica. Solo dieci anni prima, quando Chuck Berry e Little Richard dominavano la scena, sarebbe stato impensabile.

La natura profondamente reazionaria della cultura rock esplose tuttavia il 12 luglio del 1979, quando decine di migliaia di white rock fans invasero il Comiskey Park di Chicago per l’infausta DISCO DEMOLITION NIGHT.

Ciascuno di loro portò con sé uno o più vinili di musica disco da destinare alla distruzione, in un grande rituale collettivo che è oggi considerato una delle pagine più tristi e stupide della storia della pop music. Il movimento “Death To Disco” fu una reazione razzista e omofoba al successo della discomusic, un genere largamente interraziale e in netto contrasto con il machismo che connotava la musica rock. La stigmatizzazione della discomusic ebbe una forte ricaduta commerciale, al punto che la disco demolition night sembrò riuscire nel suo intento. In verità, quella che appariva allora come la fine della discomusic, segnava l’inizio della fine del principato del rock nella popular music.

Come simbolo del compiersi definitivo del processo di sbiancamento del rock, Hamilton cita ironicamente la famosa sequenza di Ritorno al Futuro, blockbuster hollywoodiano del 1985, in cui il corso storico subì una forte alterazione: il “sound” di Chuck Berry era retroattivamente inventato da un teenager bianco invasato di Van Halen.

Ancora nel 2011, quando una famosa stazione radio newyorkese di Classic Rock fece un sondaggio tra gli ascoltatori per stilare una Top 1043, una classifica delle migliori canzoni rock di tutti i tempi, solo 22 – il 2% scarso – risultarono essere incisioni di artisti afromericani, sedici delle quali dell’ultimo Jimi Hendrix, l’unico performer nero il cui posto nella agiografia della musica rock è fuori discussione.

Nel frattempo, tuttavia, il rock aveva già perso da tempo la centralità che occupava nell’empireo della pop music, mentre altri generi avevano conquistato segmenti sempre più ampi del mercato mondiale. Tra questi l’hip-hop, la musica afroamericana di maggior successo di sempre, al cui interno troviamo tutta la storia del rock and roll e della discomusic.

Proprio di questo parleremo nella prossima puntata, interamente dedicata al rapporto tra rock e musica afroamericana.