approfondimenti

CULT

Vita, morte e miracoli dell’underground

La modernizzazione italiana e il passaggio al postfordismo riletti attraverso la nascita delle controculture dalle loro origini fino agli anni Ottanta e all’underground: musica, letteratura, riviste, editoria sono completamente mutate con i movimenti politici e femministi di quegli anni. Tutta questa storia raccolta in un’intervista a Primo Moroni

L’argomento è ovviamente molto esteso: da dove vogliamo cominciare?

Cominciamo dal Beat. Negli Usa è un fenomeno dei tardi anni Quaranta e dei primi anni Cinquanta, anche se la sua diffusione a livello di massa avviene alla fine dei Cinquanta e nei primi Sessanta, incrociandosi e potenziandosi con pratiche hippy e con la più generale rivolta generazionale e sociale.

Il Beat delle origini è un movimento intellettuale assai sofisticato e antisistemico, con interessi che spaziano dalla poesia come ritmo vitale, al ciclo innovativo e cerebrale del jazz-be-bop, all’arte figurativa, al teatro performance… Negli Usa rappresenta un’autentica rottura e un’anticipazione formidabile degli universi vitali ribelli che emergeranno qualche anno dopo.

I beat cercano da subito maestri trasgressivi e lontani dai letterati realisti politicizzati e «collaborazionisti» dell’epoca del New Deal come Steinbeck, Hemingway, Dos Passos, Faulkner e gli altri, e i maestri saranno il sulfureo Burroughs, Henry Miller, i surrealisti e il grande padre del sogno della «frontiera»: Walt Whitman.

Si può senz’altro dire che l’underground comincia con la loro attività e la loro produzione artistica. Sono decisamente antisistemici, ma in un modo sensibilmente diverso dalle valenze che assumeranno i movimenti di contestazione in Europa. Si può dire che i beat rimarranno sempre profondamente americani, legati come sono al sogno di un’innocenza originaria, di un’opportunità derivante dalla stessa nascita degli Stati Uniti. E questo sogno, questa innocenza perduta, sono in qualche modo interamente contenuti nello straordinario poema Foglie d’erba del padre originario Whitman: «Il grande vecchio dalla barba bianca piena di farfalle».

La loro dura battaglia contro l’orrore del «maccartismo», l’uso sociale e politico del pacifismo contro il complesso militare industriale del Pentagono, definito tout court fascista (si pensi che da quelle parti per «giustificare» gli esperimenti nucleari viene chiamato un costume da bagno «bikini», una star del cinema «l’atomica» e vengono scritte gioiose canzoni sulla «bomba»), il valore assoluto della loro ricerca poetica e artistica, l’idea di una fratellanza universale, ne faranno un modello e un punto di riferimento per intere generazioni.

Com’è il panorama in Italia, in quel periodo?

In Italia non c’è quasi niente. Domina l’«ideologia della ricostruzione» che è a sua volta lievito dell’«ideologia del lavoro»: operai duri e compatti, chiusi nelle fabbriche e nei quartieri popolari, ritmi di lavoro altissimi e stipendi da fame tollerati in funzione di una necessaria ricostruzione dell’Italia devastata dalla guerra. È il prodotto di due grandi sottoculture – quella cattolica e quella comunista – che hanno fin da allora una sorta di patto consociativo: la Democrazia cristiana legittima il Partito comunista invece di fare il «maccartismo» all’italiana; viceversa il Partito comunista mantiene l’ambito del conflitto in spazi compatibili con i ritmi della ricostruzione capitalistica. È fin da allora un Paese a sovranità limitata, ci sono gli americani, il «Piano Marshall» amministrato dai democristiani, gli accordi segreti internazionali, la Nato e la «guerra fredda»: tutto va mantenuto entro limiti di compatibilità interna e internazionale. Nella prima metà degli anni Cinquanta, qua e là nelle metropoli del Nord (a Milano soprattutto), nascono però alcuni locali di aggregazione fortemente innovativi. Vengono chiamati impropriamente caves, a imitazione dei più consistenti modelli parigini. Sono, in effetti, locali «underground», quasi sempre cantine (che costano meno) poco illuminate e affrescate da pittori che diventeranno famosi un decennio dopo. La musica che vi si suona è il jazz nelle sue varie espressioni (New- Orleans rag-time, be-bop, cool ecc.) e produce un’intera generazione di musicisti che, dopo aver iniziato per passione dilettantesca, diventano i «senatori del jazz italiano». Questi luoghi sono decisamente influenzati dalle culture statunitensi, rompono la tradizione delle sale da ballo «a richiesta» con il «liscio» e tutto il rituale popolare di contorno come il corteggiamento, l’«abito della festa», i tre balli fissi a rotazione… Nelle caves si va con i jeans della Levis e i foulard alla francese, i ragazzi e le ragazze si mischiano, invece di restare ai lati opposti della sala; circola tra i più danarosi un po’ di «neve», e verso la fine dei Cinquanta la «maria» e le anfetamine, si beve molto e ci sono forsennate gare di ballo a livello cittadino, regionale, nazionale ed europeo. È, in sostanza, un mondo minoritario che mischia le classi, ma è anche il sensore di una ricerca e di un disagio nei confronti del disciplinamento generale.

Come si forma il terreno di coltura dell’underground italiano?

Attraverso una complessa serie di vicende e rotture storiche e sociali. Alla fine degli anni Cinquanta arriva la «nuova musica», il rock and roll, insieme a Billy Holliday And His Comets.

Nessuno ne comprende i testi, perché nessuno parla inglese, ma segna una formidabile mutazione della percezione del corpo. Finisce il ciclo del Teatro di Rivista (Dapporto, Wanda Osiris, Macario ecc.), grande passione giovanile che mischiava il music-hall degli anni Trenta con American dream dei film di Fred Astaire e Gene Kelly.

Ci sono i fatti di Ungheria del 1956, e un intero segmento di intellettuali comunisti comincia a esprimere dubbi fortissimi sulla linea del Pci relativa all’invasione sovietica. Molti escono dal partito, e saranno molti di questi intellettuali a dare poi vita alla «nuova sinistra». Ci sono i giovani delle Adl che vanno ai cancelli della Fiat a difendere la dignità degli operai e a protestare perché i comunisti sono messi nei reparti della «Fiat-confino» e, soprattutto, i «giovani dalle magliette a strisce» protagonisti (un po’ mitizzati) della rivolta del luglio 1960.

Nell’ambiente artistico nascono violente polemiche contro la linea ufficiale del Partito comunista e si rivaluta l’astratto usandolo contro il figurativismo esasperato dei pittori alla Guttuso. A Brera molti giovani artisti mettono in moto rotture e contraddizioni profonde, come Manzoni con le sue «merde d’artista». A tutto questo la cultura ufficiale catto-comunista reagisce piuttosto male cominciando frequentemente a sragionare. Attacca Visconti per il film Notti Bianche,letto come espressione delle culture «decadenti» tipiche della classe nobiliare e quando Antonioni gira II grido,dove si vede un operaio suicida per amore, urla allo scandalo. Ormai qualcosa è in moto. Non sono ancora né l’underground né gli albori della sinistra rivoluzionaria, ma questi processi creano le premesse, il terreno per altri percorsi e altri universi vitali. Da qui nascono gli anni Sessanta, con le minigonne, i cantautori, i Beatles, i capelloni… Nei fatti la prima «rivolta dello stile» all’italiana, per gran parte di importazione, ma non per questo meno vitale e dirompente. Certo, la musica, le tendenze, vengono rapidamente sussunte dall’industria culturale, ma si scoprirà solo molto più tardi che è quasi un destino storico delle controculture quello di innovare la scena. D’altronde, di queste cose e di questi aspetti allora non importa niente a nessuno. E una generazione, quella, che quando i Beatles vengono trasmessi dalla televisione italiana celebra l’evento come una vittoria. Ed è comprensibile: I Nomadi, l’Equipe 84, i Rockers devono combattere in quel periodo contro la classica melodia fatta di colombe che volano, barche che tornano sole e di campane di S. Giusto. C’era già stata, è vero, la rottura di Celentano, Mina e Modugno, ma ormai il «sentire» vuole molto di più e Patty Pravo ne diventerà in parte il simbolo. Tutto, e tutto insieme, viaggia come una littorina. Nascono i «Quaderni Piacentini» e i «Quaderni Rossi», scoppiano le prime, minoritarie, rivolte operaie, mentre arrivano gli echi degli hippy e di Berkeley, i capelloni si moltiplicano e Fernanda Pivano introduce nell’editoria italiana Kerouac, Ginzberg e Ferlinghetti.

Da un lato abbiamo, quindi, la rivolta politica con nuovi strumenti e nuovi saperi, mentre, specularmente, sembra prendere corpo la ribellione esistenziale e controculturale. Qual è stato l’elemento scatenante?

La modernizzazione accelerata del processo produttivo, il passaggio, in ritardo sul resto dell’Occidente, dall’operaio specializzato a quello della catena di montaggio massificata, cioè all’«operaio massa». Avvengono grandi immigrazioni interne, modifiche delle metropoli, incremento dei consumi, cambiamenti degli stili di vita. Arriva il «boom economico» e l’«uomo a una dimensione», e l’affermarsi dispiegato del modello fordista-taylorista rende anche più evidente la rigida verticalizzazione autoritaria della società industriale. Un’intera generazione comincia a trovare intollerabile la rigida canalizzazione della vita quotidiana e della disciplina del lavoro che dominano dagli anni Cinquanta e, per farla breve, si diffonde una ribelle insofferenza nei confronti del presente, movenza che si incrocia, inesorabilmente, con le culture di opposizione provenienti dalla Francia (l’esistenzialismo) e dagli Usa (l’Hippie e il Beat). Diventa così visibile la generazione della rivolta esistenziale, quella che si oppone al principio di autorità, ovunque esso si manifesti, come a un limite per la ricerca della libera autodeterminazione del sé.

È una ribellione che investe progressivamente l’intera società, supportata da tutti gli humus culturali percepiti a livello internazionale, che si manifesta spontaneamente negli stili di vita, nella musica, nel cinema, nel teatro, nella letteratura.

I giovani si rivoltano contro la famiglia mononucleare, i militanti alle segreterie di partito, i «cristiani del dissenso» all’autorità del Vescovo (Don Milani scrive: «L’obbedienza non è più una virtù»), gli studenti al docente. E tutti contro l’imperialismo, come grande e ingiusto principio autoritario che domina il mondo. Sarà poi la volta della critica radicale a qualsiasi «istituzione totale» (il carcere, l’esercito, gli ospedali psichiatrici), non solo attraverso motivazioni di tipo democratico o umanitario, ma anche con la messa in discussione dei paradigmi fondanti le scienze presunte. Una ribellione, quindi, supportata da grandi culture internazionali di riferimento ma che nel suo evolversi prende caratteristiche peculiari; una ribellione colta, inquieta e carica di interrogativi. È un grande evento come l’alluvione di Firenze del 1967 a porsi come sensore della complessa filigrana che unifica quegli universi vitali. La città allagata, opere d’arte inestimabili sommerse dal fango e decine di migliaia di giovani da tutta Europa che per giorni e giorni lavorano spontaneamente e accanitamente per salvare tutto quel patrimonio culturale. Poi, una sera, un enorme corteo con le fiaccole, e un canto che sale nella magica notte fiorentina: la canzone di quelli che verranno poi chiamati «gli angeli del fango» è We shall overcome di Joan Baez e Bob Dylan.

Come influisce questa modificazione ribelle dei comportamenti collettivi sui nuovi e nascenti movimenti politici?

La nuova sinistra rivoluzionaria italiana, quella dei «Quaderni Rossi» e dei «Quaderni Piacentini» (e, poco dopo, «Classe Operaia») è stata inizialmente più un laboratorio di ricerca sperimentale che un movimento dispiegato. Le sue vicende rimangono parallele a quelle delle controculture giovanili, anche se entrambe sono indubbiamente sensori formidabili delle trasformazioni in atto. Nella breve vicenda del Sessantotto sono presenti sinergicamente entrambe, tanto da far ipotizzare una fusione tra rivolta esistenziale e rivolta politica. Anche quando la fusione diventa processo reale (si pensi a una parte dell’esperienza legata all’università di Trento) dura però molto poco, perché già verso la fine del Sessantotto i due percorsi tornano a dividersi. La ragioni sono moltissime e non facilmente sintetizzabili, ma sullo sfondo esiste una diversa visione dei processi di liberazione e dei percorsi organizzativi (o di rifiuto dell’organizzazione) da praticare, una diversa visione dei rapporti con il potere, con lo Stato e le classi: da un lato la liberazione individuale come condizione sine qua non per la liberazione di tutti (il Marx dei Manoscritti giovanili,la ricerca di una vita comunitaria separata e parallela ai processi produttivi, l’antiautoritarismo radicale, gli universi psichedelici che «dilatano la coscienza»), dall’altro la ricerca spasmodica di nuove forme di organizzazione – attingendo anche a tutto il patrimonio storico delle esperienze eretiche esterne alla Terza Internazionale – per conciliare la nuova e complessa composizione di classe con l’organizzazione politica e, di conseguenza, la dura militanza, le segreterie e il mito della presa del potere. In questo contesto il circuito underground viene letto con sospetto e sufficienza, gli hippy e i beat vengono definiti «fricchettoni» e questi, a loro volta, definiscono i nascenti gruppi extraparlamentari burocrati, autoritari, stalinisti.

Le differenze ideologiche e di stile portano anche alla nascita di due circuiti editoriali differenti?

Sì. Le nascenti organizzazioni della nuova sinistra si dotano sempre più di complessi strumenti di informazione e propaganda (riviste, opuscoli e, addirittura, tre giornali quotidiani), mentre il circuito underground dispone di una miriade di pubblicazioni autogestite e fantasiose, diffuse principalmente da due distribuzioni autogestite: la IAP (International Alternative Press) di Ignazio e la Isat di Umberto (noto come «il ragioniere di Mondo Beat»). Grazie a loro circolano quasi tutte le riviste dell’area, dalle pubblicazioni come «Fuori» (uno degli organi del movimento di liberazione omosessuale) ai ciclostilati dei piccoli gruppi sparsi sul territorio nazionale; dalle riviste importate dalla Svizzera, dall’Olanda, dagli Usa a «Re Nudo», a «Get Ready», un’incredibile rivista a forma di spinello.

Mondo Beat, intanto, si era dissolto. Nato nel 1965, era stato un evento minoritario ma formidabile, costruito dal basso, controculturale, pacifista, creativo e metropolitano e il suo giornale era stato il primo vero foglio underground di questo Paese. Una pubblicazione povera, fatta con mezzi minimi usati al meglio: matrici elettroniche e matrici in carta disegnate minuziosamente, macchine da scrivere Lettera 22 e pinzatura metallica, vendita diretta strada per strada, soprattutto nel cuore della città. E poi i manifesti, bellissimi, tutti minuziosamente disegnati a «china su lucido» per essere eliografati e poi venduti, o attaccati sui muri come autentici proclami visivi e culturali della propria identità ribelle. Mondo Beat aveva dato vita a Comuni urbane aperte a tutti come luoghi ospitali e fraterni: era la pratica del «riconoscersi tra uguali» e dello sperimentare forme di vita fuori dal sistema. Un modello che aveva attirato soprattutto i giovanissimi che scappavano di casa cercando la libertà. I grandi riferimenti erano Kerouac, Ginzberg, Ferlinghetti, Corso, la libertà sessuale (il sex-pol reichiano), le filosofie orientali, la poesia, la difesa delle Pantere Nere e lo spirito vitale degli indiani d’America.

Il sogno, come direbbe Gianni Milano (dolcissimo e tuttora attivo poeta beat), era stato quello di diventare «santi», che nell’accezione orientale significa diventare «perfetti». Mondo Beat era stato un esemplare movimento underground, in parte visibile, ma per lo più sotterraneo e quindi incomprensibile alla gente normale. Si era mosso nelle viscere della società, ma anche nel profondo delle coscienze per rivoluzionarle, liberarle verso un «altrove» che non è una meta da raggiungere, ma un processo ininterrotto di scoperta di saperi e di conoscenze fuori dal mercato e dal potere. Tutta la storia successiva dell’underground italiano è incomprensibile senza Mondo Beat. Eppure i suoi promotori erano stati assai meno colti e sofisticati dei loro «padri statunitensi», o di coloro che proseguiranno quelle esperienze diventando Onda Verde o fondando «Re Nudo». Erano stati meno «attrezzati», ma avevano operato una rottura indicando vie da seguire, realizzando modelli di autorganizzazione, dimostrando che era possibile praticare e diffondere una «cultura altra».

«Re Nudo» nasce nel 1971 con grandi ambizioni: distribuzione in edicola, propaganda di tutte le pubblicazioni dell’area, una quantità di battaglie generali su tematiche a tutto campo. Ha un successo notevole, funziona come una sorta di organo generale, senza sovradeterminare le altre pubblicazioni che continuano a uscire, ognuna nella propria autonomia, ognuna espressione di esperienze vitali concrete. Anche la sua formula grafica è piuttosto originale. Si stampa in offset mischiando i colori a mano e ne vengono fuori pagine dalle tonalità sempre diverse, a volte di difficoltosa lettura. All’interno ci sono interventi sulle droghe, la sessualità, il movementa livello intemazionale e, una volta, viene pubblicato anche un volantino delle Brigate Rosse (allora solo Brigata Rossa). La rivista fa uno sforzo enorme per creare il «circuito», perché il «circuito» è il «movimento» e ha i suoi luoghi, le sue pubblicazioni, i suoi «prodotti culturali». In ogni numero sono minuziosamente elencate le osterie, le trattorie, i bar, i luoghi da frequentare – dove ci sono «buone vibrazioni» – i libri da leggere, i film da vedere. Complessivamente la rivista è conficcata dentro le viscere delle pratiche reali di rivolta esistenziale, tanto che la sua ripubblicazione, oggi, non può che appartenere ai pruriti del- l’«arte di arrangiarsi» di qualche specialista delle clonature simulacrali.

E se per i gruppi verticali extraparlamentari «la Triplice» da combattere sono i tre sindacati confederali, per «Re Nudo» «la Triplice» è formata dalle segreterie dei tre gmppi extraparlamentari principali.

Tutto intorno ai movimenti politici e a quelli controculturali nascono nuove case editrici e altre cambiano produzione. È il caso di Savelli che, nato come editore trotzkista, comincia a dare largo spazio alle produzioni provenienti dai movimenti, di Mazzotta, di Musolini, dell’Arcana. In particolare quest’ultima è una delle esperienze più originali di quegli anni. Nel suo catalogo, a fianco di un’intera collana a carattere musicale, viene elaborato un percorso che incrocia testi radicali underground (dai libri sulle Comuni urbane e agricole ai testi di Timothy Leary, a due importanti testi-diario di Andrea Valcarenghi fondatore di «Re Nudo») con correnti politico-culturali influenzate dalle pratiche legate all’esperienza dell’Internazionale situazionista. Di «culto» assoluto, poi, la pubblicazione di … ma l’amor mio non muore che riporta documenti di «Mondo Beat», «Onda Verde», del movimento delle Comuni, degli asili autogestiti, ma descrive anche come fabbricare una molotov, scopare bene e farsi le canne. Non c’è copyright, e anche questa è una novità assoluta per l’Italia, ma sotto la scritta «no copyright» si legge anche: «Vogliamo vedere chi si arrischierà a farlo…». Il libro è quindi bello «pesante» e viene subito posto fuori legge, pur continuando a circolare per anni.

Comunque le due tendenze, quella politica e quella controculturale, proseguono le loro strade separate mentre tutt’intomo gli editori si danno un gran daffare per soddisfare le esigenze di questa nuova e insperata massa di lettori. Si può dire che, per la prima volta dal dopoguerra, e come già negli anni Sessanta era successo con quella discografica, l’industria editoriale è costretta a rapportarsi continuamente con i bisogni di saperi espressi dal basso. E la questione non tocca solo gli editori medio-piccoli ma investe i cataloghi di editori quali Einaudi (si pensi alle collane Politecnico e Serie Politica che sono di fatto concepite a misura dei movimenti) o Feltrinelli. Quest’ultimo, poi, aveva già cominciato negli anni Sessanta con gli Opuscoli delle librerie Feltrinelli a pubblicare testi del Movimento studentesco e delle varie guerriglie nei Paesi in lotta contro il colonialismo, e aveva addirittura finanziato ed editato un numero (l’unico stampato) di «Mondo Beat» provocando una furibonda polemica tra i beat stessi che non avevano gradito l’operazione di «istituzionalizzazione» del loro foglio. Aveva anche stampato un poster del movimento pacifista e antinucleare che aveva come personaggio rappresentativo e carismatico il filosofo Bertrand Russel, «Make love-Stop war», e un bellissimo poster del Che Guevara con la scritta: «Il Che vive». Entrambi erano diventati dei best-seller e quello del Che aveva venduto oltre un milione di copie.

Ovviamente, queste dinamiche aprono la strada a tentativi di penetrazione del movimento dentro le case editrici, soprattutto da parte degli «operaisti» – l’espressione più colta della rivoluzione teorica italiana e la punta avanzata anche a livello internazionale del «marxismo critico» – con la Feltrinelli.

Chi sono i principali intellettuali a guidare questa, diciamo così, penetrazione operaista dentro le case editrici?

Senz’altro gli intellettuali formatisi attraverso l’esperienza di «Classe Operaia» prima e di Potere Operaio dopo. Fra questi Toni Negri, Sergio Bologna, Aldo Rovatti.

Nascono intere collane dirette proprio da loro, come Opuscoli Marxisti e Materiali Marxisti della Feltrinelli, mentre quella di Storia è espressione del lavoro del Collettivo di Scienze Politiche di Padova, dove la presenza di docenti operaisti è molto consistente. Siamo al classico rapporto industria editoriale-Università, ma in questo caso non vi è accademismo perché i materiali sono fortemente innovativi e spezzano la palude della teoria e della storiografia ufficiale diventando autentici strumenti di lavoro e di lotta. Anche se questi lavori risultano utili per le «carriere» universitarie sono comunque il segnale che il processo di egemonia si va estendendo alle polverose aule accademiche già sconvolte dalla rivolta studentesca. È una situazione molto differente da quella odierna delle autoproduzioni e autodiffusioni: allora questi processi di penetrazione non creano nessun imbarazzo e nessuna sensazione di sussunzione, omologazione, recupero o sciocchezze di questo tipo; sia per i contenuti irriducibili, sia perché «dietro» ci sono le lotte, movimenti reali fuori e dentro le fabbriche, nelle Università e nel territorio. Io penso che si abbia sussunzione solo quando i materiali elaborati lo consentono per intrinseca debolezza, perché sono al massimo innovativi o compatibili, e quando il conflitto capitale-lavoro ha la pressione bassa (o inesistente) come nei tempi attuali, quando risulta difficile ridefinire i contorni e gli ambiti di questo conflitto.

Torniamo agli anni d’oro. I tentativi di egemonia nell’industria culturale ufficiale non sono, comunque, appannaggio solo degli operaisti…

In realtà ci provano un po’ tutti, con esiti diversi e progettualità diverse, ma alcune organizzazioni tendono a privilegiare le proprie case editrici come un pezzo della propria armonica e autocentrata ricerca di progetto. Lotta Continua ha le proprie edizioni (anche Potere Operaio, ma sono essenzialmente opuscoli) e punta quasi tutto sul proprio giornale-quotidiano. Ci sono «il manifesto», che è anche un movimento politico organizzato, i marxisti-leninisti (si pensi all’esperienza di Lavoro Liberato), i filocinesi (straordinaria l’attività delle Edizioni Oriente che pubblicano anche le opere di Mao Tze Tung) e, tutt’intorno, una galassia di centinaia di piccole iniziative editoriali espressione della complessità dei movimenti. Pochi però, secondo me, hanno la sulfurea progettualità degli operaisti alla conquista di un pezzo dell’industria culturale. Tutti, comunque, assegnano alla sfera della battaglia politico-culturale un’importanza straordinaria, ma è difficile districarsi tra pratiche della «penetrazione» e progetti di «autoproduzione». Molti mantengono aperte ambedue le opzioni, magari con improvvise e folgoranti intuizioni, come Stampa Alternativa. Se oggi è celebre, tanto da essere citata nell’«Enciclopedia Universale Garzanti» per i Millelire, a metà degli anni Settanta è un organismo policefalo e diffuso sul territorio che interviene nel campo delle controculture con proposte assai provocatorie: dal Manuale di coltivazione della marijuana al Manuale contro la famiglia (denunciato e sottoposto a sequestro). Decine e decine di pubblicazioni a basso costo, «edizioni pirata» sottratte ai grandi editori e una straordinaria disponibilità del suo fondatore, Marcello Baraghini, a prestare il proprio nome quale direttore responsabile dei vari fogli e riviste che ne sono privi (da qui centinaia di denunce e guai senza fine) fanno dell’esperienza di Stampa Alternativa un vero pezzo di storia dell’underground italiano.

C’è poi la grande battaglia legata alla controinchiesta sulla «Strage di Stato». Un libro, decine di giornalisti e ricercatori, un modo socializzato e rigoroso per disvelare le trame del potere. Anche se occorre precisare che siamo sempre nell’ambito di una «controinformazione» che rovescia e decodifica i «messaggi» del potere, ma che non ha ancora un proprio progetto autonomo di linguaggio e comunicazione.

Che cosa succede esattamente quando ci si avvicina al 1976 e i gruppi cominciano a vivere il problema della «crisi della militanza»?

Beh, succede di tutto! È in realtà una svolta epocale le cui conseguenze si avranno negli anni successivi. Gli anni che vanno dal 1975 al 1977 sono così complessi che mi risulta impossibile farne una sintesi. Certamente tende a chiudersi una fase e il Capitale, che era stato messo in gravi difficoltà, comincia a passare all’offensiva. Si tratta di governare una profonda ristrutturazione del ciclo produttivo e molti dei padroni, e gli stessi partiti istituzionali, pensano che ciò sia impossibile senza la collaborazione del Pci e dei sindacati. Muta, quindi, anche il quadro della compatibilità conflittuale assicurata dai movimenti, si cominciano a votare le prime leggi speciali, si restringono gli spazi di agibilità in fabbrica e nel territorio. I gruppi extraparlamentari entrano in crisi e cominciano a sciogliersi «liberando» migliaia e migliaia di militanti che vanno alla ricerca di altre identità e progetti. Compaiono nuovi soggetti sociali nei grandi hinterland metropolitani che danno vita ai centri sociali e ai circoli del proletariato giovanile.

Nella sfera della comunicazione antagonista cominciano a rimescolarsi le carte e gli orizzonti. Molti duri militanti di fabbrica usciti dalle organizzazioni producono nuovi strumenti di lotta molto aggressivi ed espliciti nel teorizzare la necessità di un innalzamento del livello dello scontro (fra tutti si può citare l’esperienza della rivista «Senza tregua»). Prende anche forma e diffusione l’area dell’Autonomia operaia, organizzata o diffusa, con i propri giornali (i più famosi sono «Rosso», «I Volsci», «Autonomia»). Esplode a livello di massa il «movimento delle donne» che produce una miriade di riviste e piccole case editrici… Credo che il sensore ideale di questo periodo di passaggio sia l’esperienza di «A/traverso». Il foglio-rivista nasce a Bologna, patria del socialismo reale all’italiana e potenziale «Paese delle meraviglie». Ad animarlo, insieme a un creativo gruppo di giovani redattori, è Francesco Berardi detto «Bifo», un tipo, per intenderci, che aveva cominciato a diciotto anni a partecipare alle riunioni di Potere Operaio. «A/traverso» esce nell’inverno del 1975 e anticipa intuitivamente e intelligentemente l’esplosione del movimento ’77 lanciando un messaggio, apparentemente ingenuo e spontaneo, ma in realtà frutto coltissimo di un complesso background ideologico-culturale che comprende la riflessione sulla fine tendenziale del valore d’uso e la teoria del soggetto così come si era determinata nei movimenti precedenti. «A/Traverso» viene realizzato con la macchina da scrivere e con i titoli composti da lettere ritagliate da giornali e riviste, tant’è che il primo numero della rivista, per un errore, riporta la data del 1972; ancora oggi ci sono collezionisti che cercano le annate mancanti dal 1972 al 1975. La grafica è fortemente innovativa, incasinata, e la scrittura spumeggiante e lontana dagli stereotipi ideologici precedenti.

Quando il movimento è diversificato, dispiegato e complesso, un sensore minore può essere la sintesi di un’inquietudine sotterranea ma condivisa ed estesa, che ha bisogno di visibilità. Se i soggetti che la producono sono a loro volta pervasi da questa inquietudine, il loro prodotto stampato ne diventa l’espressione diretta. Cosi «A/Traverso», che tira pochissime copie del primo numero, finisce per andare a ruba perché è espressione di una mutazione reale. Io penso che «A/traverso» sia stato un incrocio geniale tra underground, pratica delle «situazioni» e movimenti politici: una fusione tra esperienze di rivolta esistenziale, controculture, marxismo critico e quanto emergeva di intelligente nella scena culturale e filosofica francese (si pensi ai lavori di Deleuze e Guattari). Una «cosa» nuovissima, quindi, che coglie trasformazioni profonde e che diventa modello per la nascita di decine di fogli consimili in tutta Italia.

Ma la crisi della militanza, la fine tendenziale dei «gruppi politici verticali», e il mutato scenario politico-produttivo fanno anche mutare i «luoghi» di autorganizzazione e propaganda. Nuovi punti di riferimento nascono in sostituzione delle sedi politiche e dei moduli organizzativi che si vanno perdendo. Nascono così le «radio libere», ulteriore tassello autorganizzato che insegue il Capitale sul terreno dell’industria della comunicazione, come già era stato fatto con la creazione di organismi cinematografici autogestiti e militanti (fra tutti il C.C.M., Collettivo Cinema Militante).

Non è, comunque, solo un problema di «strutture altre»; c’è, infatti, una continua ricerca di diversi moduli espressivi, di linguaggi sperimentali, di modelli organizzativi da cercare e adottare… Insomma, una reinvenzione della comunicazione antagonista non più subordinata alle grandi correnti ideologiche classiche e non più in concorrenza con l’industria culturale dei partiti o della borghesia, lenta costruzione di un «sapere altro» che nasce dalle lotte e dall’intelligenza collettiva. È una dinamica che tende a creare luoghi, organismi e reti senza padrini e sovradeterminazioni ideologiche (anche se, com’è ovvio, in parte continueranno a esserci), «strutture intermedie di servizio» a un movimento policefalo che non ha più, per larga parte, riferimenti verticali centrali e generali. È un autentico passaggio movimentista dal verticale all’orizzontale.

All’interno di questo scenario, che ruolo vengono ad assumere le librerie politiche e quali sono le prime a porsi come strutture di servizio?

Le prime sono senz’altro la libreria Uscita di Roma (fondata da Anna Gaglio e che verrà bruciata dai fascisti) e la Sapere di Milano. Quest’ultima è anche una casa editrice (con redattori molto politicizzati ma anche molto professionali) con un settore di distribuzione militante, e produce, tra l’altro, una collana di testi assai importanti sulle lotte dei «lavoratori studenti», sulla vicenda dei CUB (Comitati Unitari di Base) e nientepopodimeno che la rivista «Sinistra Proletaria», che con «Nuova Resistenza» rappresenta una delle matrici «genetiche» delle Brigate Rosse. Come distribuzione basti dire che diffonde i materiali stampati dall’Istituto De Martino. È proprio nella libreria Sapere che Potere Operaio tiene la conferenza stampa nella quale fornisce la propria versione sulla morte del «Comandante Osvaldo»: l’editore Giangiacomo Feltrinelli.

Le nuove librerie che nascono sono ancora più accentuatamente politiche: proibito avere dipendenti, e quindi solo gestione individuale o collettiva, largo spazio ai materiali di movimento e selezione forte del resto dell’editoria alla ricerca di testi di letteratura e saggistica che abbiano valore di contenuto e siano strumenti di lavoro. «Il libro come strumento di lavoro politico» è lo slogan di riferimento.

La Calusca di Milano nasce nel 1971. Avevamo avuto notevoli difficoltà a fare «accettare»; i gruppi verticali extraparlamentari più rigidi ci avevano guardato con sospetto perché non appartenevamo a nessuna organizzazione e il Movimento studentesco della Statale era addirittura convinto che fossimo un gruppo di provocatori pagati dai «servizi».

Per questi motivi, inizialmente la Calusca veniva frequentata soprattutto da anarchici, militanti di Lotta Continua, soggetti dell’area dell’internazionale situazionista e più tardi dagli «autonomi». Solo successivamente aveva cominciato ad attrarre l’area degli insegnanti politicizzati, grazie soprattutto all’enciclopedia per ragazzi Io e gli Altri, un’opera in dieci volumi dai contenuti fortemente di sinistra (la prima e l’unica mai realizzata in Italia) che il collettivo interno alla libreria, il Collettivo Gramsci, era in giro a diffondere. L’enciclopedia aveva trovato l’apprezzamento di un certo tipo di insegnante, quasi sempre anche militante politico, e si era formato così intorno alla Calusca un Centro Documentazione Scuola. A metà degli anni Settanta il Centro possiede centinaia di iscritti che ci spingono a una battaglia contro il «libro di testo» nella scuola dell’obbligo e a produrre libri per bambini (insieme Io e gli Altri, al Centro di Documentazione di Pistoia e alle edizioni Ottaviano) e una intera collana di «strumenti» per i corsi operai delle 150 ore. Dal 1973 avevamo cominciato a editare anche la rivista «Primo Maggio» con una redazione prestigiosa (Bologna, Buonfino, Cartosio, Marazzi, Berti ecc.) e, lentamente, la libreria si allontana dal modello cui ci eravamo ispirati (la mitica City Lights di Ferlinghetti a S. Francisco) venendo ad assumere funzioni assai complesse e diverse, trasformandosi in una sorta di prototipo per iniziative simili. La mole dell’attività editoriale, la richiesta continua di consulenza, la massa delle riviste e delle pubblicazioni che passano dalla libreria e che molte piccole strutture ci richiedono in conto-vendita, ci pone però con forza il problema di un collegamento tra le varie iniziative e, in maniera ancora più pressante, il problema della «distribuzione». Anche in questo caso si tratta di creare un «circuito», uno strumento di organizzazione e collegamento tra organismi di vendita, diffusione e produzione.

Organizziamo così, nel 1976, un convegno alla Palazzina Liberty di Milano intitolato: «Un’editoria e un circuito di diffusione per una cultura alternativa nella scuola e nella società». Nel piccolo documento di presentazione si precisa che l’invito è indirizzato a «tutte quelle iniziative dal basso (centri di documentazione, librerie militanti, riviste autogestite, editoria di base o «marginale») che sentono la necessità di praticare un intervento sul territorio (quartiere, fabbrica, scuola) come struttura di servizio a disposizione di coloro che svolgono un lavoro politico e culturale dalla parte dei lavoratori, contro la cultura borghese e l’organizzazione capitalistica che la sottende e la riproduce». Il documento prosegue criticando la debole capacità degli editori dell’area democratica di rapportarsi a questi nuovi organismi in formazione. La ragione di questa «debolezza» viene individuata nella «rigida canalizzazione» dei «feudi della distribuzione» che sempre più accentuano il distacco tra lo spazio culturale conquistatosi nel Paese e la mercantile capacità di diffusione e promozione da loro svolta.

Chi partecipa a questo convegno?

Partecipano molti editori di base, librerie, centri di documentazione, riviste e anche osservatori di grossi editori come Einaudi, Feltrinelli, Savelli e Bertani.

Qualche tempo prima, a Rimini, era nata Editoria Democratica, quando molti editori avevano deciso di creare una propria associazione di rappresentanza che ne qualificasse i contenuti di lavoro e progetto prendendo in qualche modo le distanze dall’AIE (Associazioni Italiani Editori), pur rimanendone all’in- terno. Avevano di fatto creato una «corrente» che tendeva a differenziarsi dalle grandi commercializzazioni alla Mondadori. Era stato un effetto della forza dei movimenti e del loro creare un nuovo tipo di lettore, ma non era bastato. Subito dopo, infatti, era avvenuta una scissione che aveva dato vita a Editoria Militante, con Bertani, Teti, La Pietra e altri. Con il Convegno alla Palazzina Liberty noi decidiamo di inserirci in quelle dinamiche per ribadire la differenza della nostra produzione, del nostro agire e del nostro «circuito».

Nasce così la Cooperativa Puntirossi. Vi aderiscono librerie sparse sul territorio nazionale, a titolo soggettivo esperti di «promozione editoriale» dipendenti di grandi editori, singoli redattori di riviste autogestite ed esponenti di centri di documentazione. Tra i probi viri vi sono Giancarlo Zuccotti, grande esperto di amministrazione, e l’avvocato Sergio Spazzali.

La Puntirossi è un organismo assai complesso, con compiti che vanno dalla costruzione di un circuito di distribuzione all’attività di rappresentanza presso editori e distributori per ottenere migliori condizioni di acquisto (conti deposito, conti sospeso, sovrasconti, diritto alle «rese», dilazioni di pagamento ecc.) per tutti i librai aderenti. All’inizio ha un magazzino abbastanza grande a Milano, ma successivamente ne vengono aperti altri in giro per l’Italia mentre il numero di adesioni aumenta. Ognuno, nel proprio territorio, acquista e invia a tutti gli altri il materiale che viene prodotto, un metodo un po’ macchinoso e faticoso, ma che assicura grande ricchezza di informazione e che in pochi mesi fa aumentare sensibilmente le vendite a piccoli editori e riviste. Grande motore organizzativo è Renato Varani, che si «sgama» anche 12-13 ore al giorno per tenere in piedi la baracca, mentre la consulenza e collaborazione dei «promotori» è assai utile per conquistare spazio nelle grandi librerie, con una posizione paritetica rispetto ad altri prodotti editoriali. Oggi il prodotto di una piccola casa editrice rischia di essere occultato in un retrobottega e in una libreria di cinquecento metri quadri se non hai esposizione non esisti, soprattutto se non fai pubblicità sui giornali. Visto che esistono gli incroci di contiguità interessata tra giornalisti, critici ed editori, i piccoli non possono nemmeno sperare nelle recensioni. Con la Puntirossi siamo invece riusciti a fare pressione sulla grande editoria e a pubblicare spazi a pagamento comuni sui quotidiani.

Si viene a creare così una rete complessiva per la distribuzione di materiali cartacei. Avviene lo stesso per la musica?

In quel periodo della musica non ci occupiamo granché credendo che sia una faccenda difficoltosa e non avendo particolari competenze in materia, pur conoscendo esperienze come la Cramps di Gianni Sassi, un’etichetta sperimentale che scopre l’«ira di Dio» (Battiato, Finardi, gli Area vengono tutti da lì), o i Dischi del Sole legati all’Istituto De Martino, con tutta la loro straordinaria ricerca sui canti di lotta, politici e popolari. Ogni tanto si sparano delle scomuniche nei confronti di qualche cantautore. De Gregori per esempio, o De André, perché magari non fanno concerti di finanziamento per le organizzazioni, oppure si trinciano critiche durissime nei confronti di chi continua nella corrente della riflessione esistenziale come Lucio Battisti. Di lui tanto viene detto fino a far sorgere la leggenda che si tratti di un fascista; nessuno lo ha mai dimostrato, e io continuoa pensare che sia un magnifico autore e che le sue canzoni siano bellissime.

Certamente la musica, che è stata molto importante negli anni Sessanta, riprende un suo proprio ruolo a partire dal ’75-76. Anche qui il passaggio è segnato dalla crisi dell’agire politico. Prima nei festival delle varie organizzazioni c’erano state molte canzoni politiche (Masi e il Canzoniere di Lotta Continua, Pierangelo Bertoli, gli Yu Kung, gli Inti Illimani ecc.), ma in questo periodo riparte una passione sfrenata per il rock e il pop. I ragazzi dei circoli cominciano ad assaltare i concerti commerciali: sono battaglie durissime a colpi di molotov per entrare gratis e poi magari contestare duramente molte star «decotte». I politici non li capiscono molto, ma apprezzano le pratiche semi-guerrigliere e vedono in questi comportamenti un possibile terreno di reclutamento. Anche nell’ormai leggendario Parco Lambro del 1976 molte delle star vengono sbeffeggiate dalla massa del cosiddetto «proletariato giovanile». Quel Parco Lambro, come ormai è arcinoto, è un tentativo di ricomporre la componente politica con quella controculturale. L’operazione non riesce e ognuno torna nel proprio ambito carico di ferite.

Il festival di Parco Lambro del 1976 segna la fase più alta della parabola dell’underground: fino ad allora vi era stato un processo di crescita, per quanto contraddittorio, poi comincia il processo opposto…

Tra il 1976 e il 1977 c’è l’esplosione della nuova comunicazione antagonista, trasversale, orizzontale, creativa e critica del «cielo plumbeo della politica» con decine e decine di testate che nascono in pochi mesi. La Puntirossi ne distribuisce quasi trecentomila copie nella prima metà del 1977. È un fenomeno enorme, di massa, incontrollabile e rizomatico. I magistrati gridano al complotto e intervengono duramente. La prima a farne le spese è Radio Alice di Bologna (cult la trasmissione in diretta con la polizia che abbatte la porta mentre i redattori continuano a parlare). In realtà è semplicemente l’esplosione di una nuova soggettività, fragile, post-politica, rivoluzionaria e tesa a inventare, qui e ora, le condizioni della propria liberazione. Non vuole prendere il potere, ma vuole l’estinzione del potere per quello che viene definito il bisogno immediato di comunismo.

Si forma un grande circuito alternativo che è fusione di underground e rivoluzione desiderante che dà vita, in alcune metropoli, a una nuova e singolare sinergia tra i giovani delle periferie e i più raffinati studenti universitari.

Dura pochissimo e viene frantumata da molte cause, tra le quali la forsennata ondata repressiva è solo una delle principali. Tutti vogliono «cammellare» o egemonizzare questa massa giovanile in rivolta, tutti tendono a mettere il proprio «cappello ideologico» sulle nuove soggettività: gli autonomi, gli «armati», i vecchi gruppi extraparlamentari e persino qualche componente della Federazione dei giovani comunisti. Il movimento del ’77, preso in questa morsa tra vecchie forme della politica e nuovi progetti repressivi, si frantuma con una rapidità stupefacente. «Re Nudo» accelera la sua deriva mistica (molti dei suoi protagonisti vanno in Oriente e diventano «arancioni»), i circoli vengono massacrati dal diffondersi rapido e omicida dell’eroina e la stessa Puntirossi comincia ad andare a pezzi sotto i colpi delle incriminazioni, degli abbandoni, delle perquisizioni e dei sequestri di materiali. Intanto arrivano i Governi di Unità Nazionale con il nuovo ruolo repressivo statuale del Pci (che già aveva mandato i carri armati contro gli studenti a Bologna), la violentissima offensiva ristrutturatrice del padronato (chiusura delle fabbriche, cassa integrazione, lavoro nero, esternalizzazioni) e il grande fenomeno del ritorno al privato dei vecchi militanti, con tutto il contorno di alimentazione alternativa, di zen, yoga, tarocchi, I Ching. Vi è anche l’enorme influsso dell’offensiva radicale femminista che manda in crisi migliaia di coppie, con migliaia di partner che si aggirano desolati alla ricerca del «personale che è politico». Quest’ultimo aspetto, sia detto per chiarezza, è comunque un fatto rivoluzionario indispensabile, ma inserito in quel contesto finisce per avere conseguenze assai più profonde e diverse da quanto previsto dal geniale movimento femminista. Nel giro di un anno o poco più si formano interi territori silenziosi e i soggetti diventano sempre più impenetrabili, sospesi tra pratiche di clandestinizzazione, repressione e ciclo dell’eroina.

Mi sono limitato a dei cenni sintetici, perché la questione è molto più complicata, e credo che per capire meglio il quadro occorra anche analizzare il ciclo delle lotte di fabbrica. Sono infatti convinto che le lotte nella fabbrica abbiano assicurato a tutti spazi di agibilità e sperimentazione e che, una volta andato in crisi quel motore, anche tutto il resto abbia perso di incisività.

Ricapitolando, sono in atto tre tendenze: quella femminista, che va avanti nella sua vicenda, quella della controcultura del privato, tutta salute ed esoterismo, la lotta armata. Questo panorama quanto durerà?

Molto, moltissimo, almeno fino al 1982-’83, anche se vi sono, nell’area della comunicazione antagonista, numerose iniziative di resistenza. Come l’esperienza dell’Area, una conseguenza logica delle esperienze legate ai circuiti di autoproduzione e diffusione quali la Isat, la Nde, la Puntirossi, solo che il progetto è ancora più ambizioso e complesso, oltre che molto differente. Con il nuovo clima repressivo e la chiusura di tanti spazi di diffusione si pone di nuovo pressantemente il nodo strategico della distribuzione e l’Area cerca di risolvere questi problemi in modo piuttosto originale. Si tratta di unificare sotto un’unica dizione editoriale esperienze di produzione diverse tra loro, con l’obiettivo di conquistare spazi di agibilità nelle grandi distribuzioni ufficiali, e in particolare nelle Messaggerie Italiane, autentico colosso della distribuzione nazionale. Un’idea apparentemente semplice, ma assai efficace. Aderiscono all’iniziativa una decina di editori politici autogestiti: la Cooperativa Scrittori, le Edizioni Lavoro Liberato, i Libri Rossi, i Libri del No, le Edizioni delle Donne, la Casa Editrice Multipla, le Edizioni Squi/Libri e altri ancora. Il pool di editori viene presentato come un editore unico alle Messaggerie che accettano di distribuirlo. L’organismo Area gestisce il rapporto con le tipografie per ciò che concerne i pagamenti e riconosce a ogni singolo aderente una quota del 20% sulle copie vendute. Nessun intervento nelle scelte editoriali, ma solo una reciproca consulenza sulle tirature. Si può dire che questa sia stata l’ultima idea partorita dai movimenti per avere spazio e dignità sul mercato editoriale. Fallita questa si torna, in un quadro politico e culturale molto mutato, alle autoproduzioni e alle autodiffusioni. Anche se qualcosa interviene, poi, a dare uno scossone al quadro generale.

Cioè?

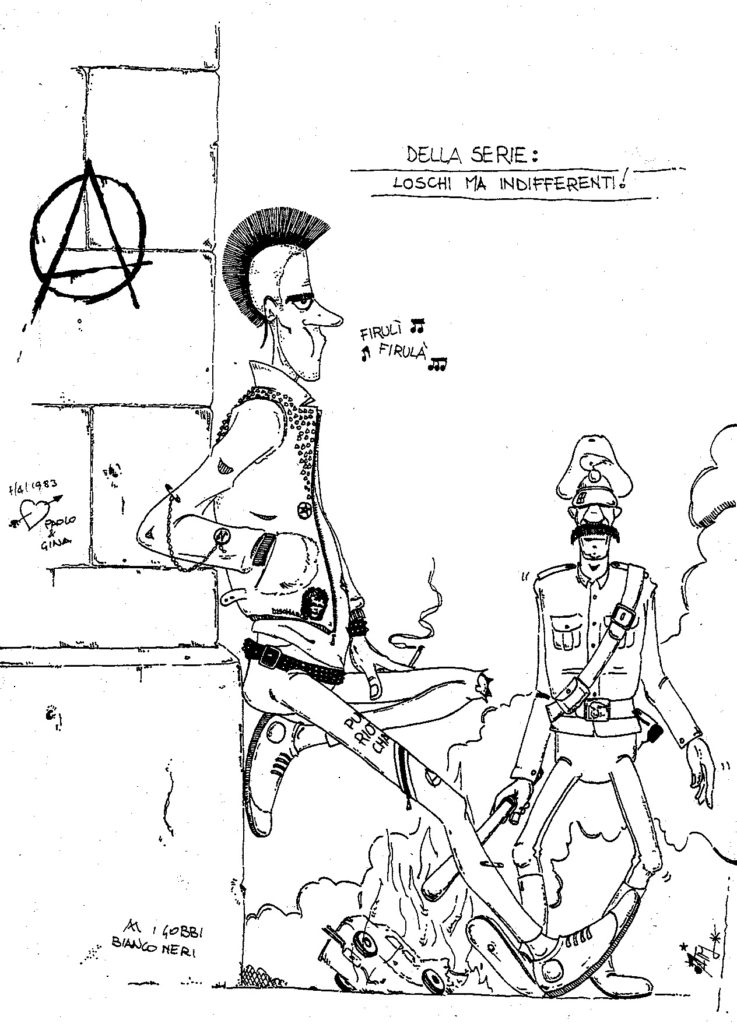

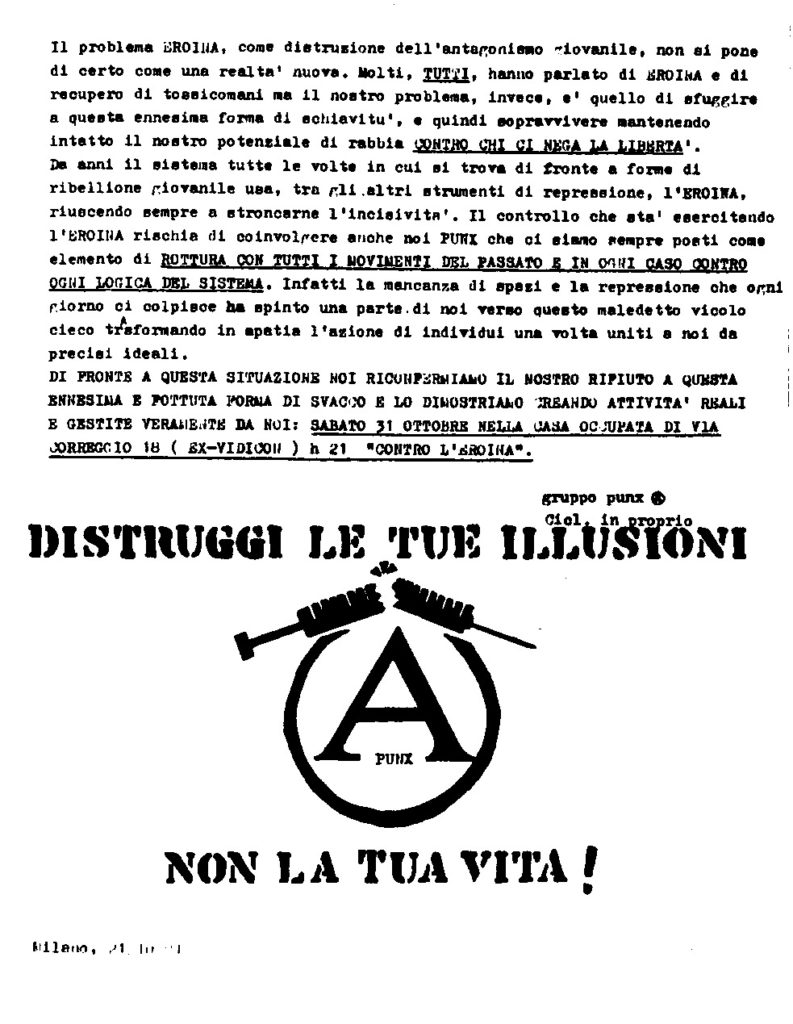

Nasce, ovvero si afferma, il movimento punk, sulle macerie dell’esperienza dei circoli e del movimento del ’77. Anche questa è una controcultura di importazione: era stata uno dei cardini del ’77 inglese e in Italia comincia a diffondersi dal 1978. Prima con due o tre rivistine come «Pogo» e «Attak», poi con un movimento dirompente minoritario e diffuso di fanzine (saranno 3/400 nei primi anni Ottanta). È una sorta di nuovo underground che porta dentro di sé una parte del sogno dei beat e degli hippy. Tutto è rivolto all’«invenzione del presente», niente è rinviato a un futuro da conquistare («No Future») e durissima e trasgressiva è la nuova «rivolta dello stile». Il punk dà un enorme importanza alla musica e alla sua demistificazione («la grande truffa del rock’ n’ roll») e un’enorme importanza all’avvenuta falsificazione mediatica prodotta dall’espansione delle nuove tecnologie informatiche. Il corpo soggettivo del punk è di per sé uno strumento di provocazione e rivolta, un mezzo per affermare la propria diversità e il proprio rifiuto di integrazione: l’aspetto «luttuoso» sembra celebrare il funerale delle precedenti certezze. Al di là delle fanzine e dei luoghi di aggregazione, il punk ha una presenza molto significativa, numericamente superiore a quella, per esempio, di Mondo Beat a metà degli anni Sessanta, e porta una forte innovazione della scena culturale, musicale e artistica. Il punk è l’unico sensore controculturale di tutti gli anni Ottanta. Tutte le altre rivolte dello stile che arrivano dopo sono effimere e non lasciano niente dietro di sé: quando la velocità di trasformazione dell’avversario è così rapida anche le controculture nascono e muoiono con altrettanta rapidità e non riescono a sedimentare. Il punk è l’ultima controcultura underground conosciuta, comprese alcune contiguità (si pensi a fanzine come «Amen» di tendenza dark, o a «T.V.O.R».), e ha avuto una grossa importanza nel ridisegno della fisionomia della seconda e terza generazione dei centri sociali. Ha portato una forte innovazione della scena culturale, musicale e artistica. Comunque quello delle fanzine è stato un autentico movimento underground.

Come funzionano i centri sociali e gli altri luoghi delle controculture all’inizio degli anni Ottanta?

Non ce ne sono quasi più. A Milano il Leoncavallo resiste, ma è un luogo piuttosto controllato e con una rigida gestione politica per larga parte giustificata dai tempi oscuri. L’attività si basa sulle assemblee politiche, sulle periodiche feste popolari, sulla lotta contro la repressione. Assai diverso dal modello odierno che offre funzionamento ogni sera, molti programmi, bar efficienti ecc. Al Leoncavallo si sperimenta anche un tentativo di radio autogestita, Radio Specchio Rosso, che non dura molto. Ce poi Via Correggio, che raccoglie l’anima libertaria e comunista dei movimenti cittadini e dove troveranno ospitalità i punk, quasi per affinità elettiva.

Nel complesso c’è un grande silenzio che non può certo essere rotto dalla pur consistente galassia dei «movimenti per la pace» o dalla pur importantissima battaglia del Movimento Antimperialista e Antinucleare. Tutto sembra essere dominato dall’analisi del grande ciclo repressivo e dalla ricerca dei mezzi con i quali difendersi.

Certo continuano a uscire dei giornali come «Autonomia» a Padova, «I Volsci» a Roma, mentre esauriscono la propria esperienza riviste quali «Primo Maggio» o «Controinformazione» (quest’ultima una delle più importanti degli anni Settanta), ma nel complesso i compagni appaiono avvitati su se stessi e la propria storia precedente, quasi incapaci di fare di nuovo inchiesta e analisi. Questa dinamica proseguirà per anni e per certi versi, e in molti luoghi, prosegue ancora oggi. I centri sociali cominciano comunque a moltiplicarsi a partire dalla fine degli anni Ottanta, venendo, in buona parte, complessificati dalle controculture punk e simili. Adesso può apparire bizzarro, ma nella precedente generazione i centri sociali non erano luoghi così attivi e così sempre aperti e fruibili; erano luoghi eminentemente politici e addirittura di avanguardia politica o ceto politico. È cominciata negli anni Ottanta questa attività ininterrotta, e questa tendenziale «separazione» tra collettivi di gestione e massa dei frequentatori che si propongono sostanzialmente come users del luogo. Se nella prima fase vi era un singolare mix tra gli uni e gli altri, un mix di musica, tempo vissuto, cultura, stili di vita condivisi, adesso, in molti casi, sembra che le pratiche politiche riguardino una minoranza, mentre i più cercano socialità e consumi culturali, magari carichi di senso, ma comunque fruiti passivamente e non agiti come partecipazione. E, d’altronde, quando fai due o tre concerti alla settimana, gestisci il teatro, due o tre bar, questo e quest’altro, i rischi di confusione cominciano a diventare consistenti.

Abbiamo lasciato gli anni Ottanta come un deserto silenzioso, ma troviamo oggi un panorama ricco di piccole case editrici, centri autogestiti, reti telematiche, radio di movimento…

È vero! Anzi è quasi sorprendente soprattutto la ripresa di attività dell’editoria di base, ed è molto interessante il moltiplicarsi degli infoshop nei centri sociali. Comincia a determinarsi un qualcosa che si avvicina o ipotizza l’idea di circuito, ma tutto ciò ha poco a che fare con quello che io considero underground o controcultura. La controcultura, termine che continuo a preferire a underground, è una rete di produzione, un modo di concepire non solo la comunicazione ma anche il mondo, un modello e una pratica esistenziale in continua e inquieta ricerca; quasi sempre un paradigma rovesciato rispetto a quello dominante.

Il nuovo e nascente circuito dell’editoria di base è oggi invece per larga parte influenzato dal precedente ciclo politico e dalle poche innovazioni a questo apportato dalle pratiche recenti. Con qualche eccezione, naturalmente, come la casa editrice Nautilus che si richiama ai situazionisti e agli anarco-comunisti, e la Shake. La Shake, in particolare, viaggia su aspetti colti, rigorosi e assai consolidati, quali l’esperienza dell’Internazionale situazionista, le culture radicali libertarie e alcuni filoni delle controculture storiche (ad esempio la collaborazione con Matteo Guamaccia, un cult della psichedelia italiana). A partire dall’esperienza della rivista «Decoder» è diventata una delle punte avanzate del cyberpunk a livello internazionale, uscendo tendenzialmente dall’underground per confrontarsi con i grandi processi di innovazione introdotti dalle nuove tecnologie. La Shake rimane un’esperienza di ricerca con un ottimo e innovativo catalogo. Il suo campo di attività finisce per estendersi alla «memoria» dei movimenti, mentre la produzione «nuova» è tutta incentrata sul confronto con il terreno del Capitale. Cerca, insomma, di fare innovazione e uso sociale delle nuove tecnologie, e nel farlo tenta con difficoltà di costruire una possibile area controculturale adeguata al piano del Capitale nel panorama del lento superamento del cyberpunk. In questa direzione si comprende come abbia potuto, o sia riuscita, a dirigere una collana interna (Interzone) della Feltrinelli, percorrendo, con diverso segno, esempi illustri e già citati.

Comunque, a mio modo di vedere e sentire, mancano sia i saperi per comprendere il nuovo ciclo «rivoluzionario» del Capitale, sia le controculture che ne siano il «sensore» rovesciato. Le dinamiche legate alle controculture sono più o meno abbastanza codificate: esiste una fase del Capitale e tu, sia che tu sia underground o politico, ti poni in conflitto-negazione e poi ancora negazione-conflitto con essa. Sei sempre, e comunque, un rovesciamento speculare del paradigma dominante. Se l’ideologia del lavoro è l’asse portante che fa funzionare lo sviluppo e la dinamica democratica di una certa fase, si sviluppa la pratica del «rifiuto del lavoro», se l’asse portante è la delega al concetto verticale di segreteria di partito, all’organizzazione o al Parlamento, i movimenti producono l’opposto. Il punk ha rappresentato in parte una novità in questo schema, partendo prima da una critica radicale alle nuove tecnologie, pensando che si fosse avverata la profezia orwelliana del «GrandeFratello», poi rovesciando il tutto e ponendosi sullo stesso terreno dell’innovazione, tentando un «uso sociale» delle nuove tecnologie.

Del resto, la stessa area dei politici, dopo aver letto (giustamente) in negativo l’avvento del «nuovo macchinismo industriale», è stata costretta a modificare (lo sta facendo?) la propria «cassetta degli attrezzi» teorici per analizzare il nuovo ciclo capitalistico. Siamo, però, solo alla fase descrittiva e analitica. Una fase comunque di grande rilevanza, se si considerano i lavori di Christian Marazzi, di Sergio Bologna, di Marco Revelli ecc. Ma questi ultimi sono intellettuali assai raffinati che provengono dal ciclo precedente. Non sono espressione di un’area di movimento (posto che quest’area esista nella sua accezione storicamente conosciuta), le loro ricerche e intuizioni continuano, a mio parere, a «cadere dall’alto» sui luoghi di aggregazione sociale. Lo sforzo che si sta facendo mi sembra enorme, ma siamo comunque ancora alla fase dell’inchiesta, dell’intuizione, della costruzione in progress di un possibile prototipo di lettura del Capitale.

D’altronde, sia i politici che le controculture hanno avuto una loro progettuale consistenza solo nel momento alto e dispiegato del ciclo fordista-taylorista, dopo decenni dal suo affermarsi.

Mi sembra che una certa crisi dei centri sociali derivi da questi passaggi. Una fase, quella degli anni Ottanta, si è conclusa: se ne sa ora molto di più dei processi di globalizzazione, flessibilizzazione e desalarizzazione del ciclo capitalistico, ma non si intravedono né nuovi progetti politici, né nuove controculture radicali. Quelle poche che si affacciano sono fugaci e ingannevoli, come il grande raduno che si è tenuto a luglio a Berlino in nome della techno, una specie di gigantesco ed esplicito illegal-rave di 6-700.000 soggetti. È stato un evento memorabile, eppure non mi sembra che ci siano riflessioni a riguardo.

Ci si è trovati scaraventati nel postfordismo con un pesante bagaglio di nostalgia per le pratiche antagoniste e di classe precedenti. Sono uscite riviste assai colte come «Altreragioni», «DeriveApprodi», «Millepiani», «Riff Raff», «Futuro Anteriore», c’è stata l’esperienza di «Luogo Comune» e la dura difesa dell’ortodossia classica di «Vis à Vis». Tutte iniziative indispensabili, tutte che segnalano la vitalità minoritaria attuale, ma dalle quali non nasce la rivista underground, la rivista della rivolta. E come potrebbe, del resto, se manca la materia prima? L’underground ha a che fare con la rivolta del vissuto quotidiano e con l’ininterrotta liberazione di sé come principio fondante per la liberazione di tutti.

Eppure le riviste che tu hai citato, come i centri sociali, le radio di movimento, le piccole case editrici autogestite, propongono modelli e stili di vita che non sono quelli dominanti…

Sì, ma sono l’espressione tormentata dell’altra faccia della politica, la politica dell’autodelega, la politica della ricerca. L’underground è altro, è quasi sempre un sensore destinato ad apparire, a creare una rottura radicale e un’innovazione (si pensi al rap o ai graffiti) e quasi sempre a sparire dopo essere stato assorbito dall’idrovora spettacolare. Anche se scompare, però, qualcosa è stato mutato in profondità, si è ridotta per sempre una parte del dominio capitalistico. Così la rivoluzione sessuale è diventata irreversibile anche se quotidianizzata, così la famiglia mononucleare è andata in frantumi anche se non è stata sostituita da altro, così una certa innovazione musicale o artistica finisce per distruggere per sempre tutta la vecchia scena.

Si dice spesso che i conflitti generazionali degli anni Ottanta abbiano avuto al proprio centro il problema dell’identità. Tutto ciò è probabilmente vero, ma le controculture hanno sempre avuto una componente di questo tipo, espressione di una cultura e una pratica protese alla ricerca di modelli di autodeterminazione fuori dai condizionamenti storici, educativi e ideologici. Una sfida durissima e drammatica per l’autocostruzione del sé, e questo sé altro non è che una ricerca ininterrotta di un’identità altra. A differenza degli anni Sessanta, gli anni Ottanta hanno però avuto il limite di non aver prodotto una «cultura» propria, un humus unificante gli universi vitali creativamente inquieti.

E non è stata prodotta una «cultura» altra proprio perché la precedente rivolta avveniva al punto più alto della parabola di un certo modello di società capitalistica, quella del «compromesso fordista», mentre negli anni Ottanta tutto si è mosso all’interno di una fase «aurorale» e confusa di un nuovo «piano» del Capitale. Allora tutto poteva essere «spontaneamente» letto con grande chiarezza e lucidità perché c’erano stati anni di metabolizzazione e consapevolezza, sconfitte e tentativi drammatici che avevano fornito «memorie» e culture di riferimento (i beat esordirono nell’immediato dopoguerra, ma vengono socializzati almeno dieci, quindici anni dopo). Negli anni Ottanta, invece, tutto è diverso, sembra che occorra ripartire da zero o, quantomeno, andare molto, molto più addietro, prima del «compromesso fordista», per trovare punti di riferimento. Un po’ quello che fa Marco Revelli riferendosi agli anni Dieci e Venti, alle «Società di Mutuo Soccorso», così come fanno Alain Bhir e altri ancora.

Di fatto, anche le iniziative editoriali più complesse sono spesso pervase da una dignitosa, e anche rigorosa, memoria precedente (si pensi alla Nautilus, alla Biblioteca Franco Serantini, alle edizioni del Centro di Iniziativa Luca Rossi) ma non si riesce a produrre niente che sia lo specchio di un sentire comune attuale, perché questo sentire non esiste, disperso com’è nella società del frammento e della scomposizione. È per questo, probabilmente, che mancano le «reti» di collegamento e quelle che ci sono, o che a volte sono state tentate, risentono non solo di approssimazione, ma soprattutto di un inguaribile vizio dell’autocentramento narcisistico e identitario. Invece di essere, come sarebbe indispensabile, «strutture di servizio intermedie al movimento», finiscono per diventare elementi di organizzazione, organismi di egemonia e sciocchezze consimili. Sono il prodotto della crisi dell’agire politico e dell’assenza di controculture. In questi vuoti evidenti, anche un minimo progetto di rete distributiva diventa di fatto un elemento dell’identità smarrita o difficile da reinventarsi. Rimane qualcosa del periodo precedente: la Diest di Torino che svolge un compito pressoché insostituibile di distribuzione della nuova editoria di base, e in parte anche Jo Distribuzione di Milano. Ci sono anche alcune esperienze legate alla diffusione via Internet e simili, ma niente che abbia a che fare con una rete reale frutto di un progetto collettivo di esistenza, nel rispetto delle reciproche differenze. Come orgoglio e progetto legati alla presenza collettiva dentro la società italiana.

Non vedi nulla all’orizzonte che possa far presagire un cambiamento di clima, la nascita di un nuovo underground politico e culturale?

Come dicevo, dal punto di vista politico e teorico esistono sicuramente aree di ricerca che stanno approfondendo in modo assai puntuale la questione del postfordismo, uno dei punti cruciali da sviscerare oggi: in poco tempo sono stati fatti passi da gigante in questa direzione. Ne sappiamo adesso molto di più, ma nessuno è ancora in grado di passare dall’analisi al classico «che fare?». Poi, con tutti i limiti, esistono sicuramente centinaia di luoghi in Italia che tentano di produrre nuove forme di aggregazione, nuove culture antagoniste: centri sociali, case occupate, laboratori, centri di documentazione, associazioni ecc. Circola molto l’ipotesi di convegni, dibattiti, circuiti da costruire, decisioni da prendere, organismi da inventare e spazi da riprogettare. Tutti stanno, a mio parere, attraversando una difficile transizione, ma poca e frammentaria è la socializzazione dei percorsi. Forse occorrerebbe un grande e appassionato dibattito nazionale, esteso e «fuori dai denti» ma, com’è noto, questo avviene sempre quando i processi diventano maturi e non perché qualcuno lo desidera o lo decide.

“Vita, morte e miracoli dell’underground”, intervista con Primo Moroni,

della libreria Calusca City Lights di Milano, a cura di Cristina De

Michele e Sandrone Dazieri, in “Italia Overground. Mappe e reti

della cultura alternativa”, a cura di Sandrone Dazieri, Castelvecchi,

Roma, 1996

L’immagine di copertina è del Professor Bad Trip

Si ringrazia Agenzia X edizioni per le immagini da “Costretti a sanguinare”