approfondimenti

MONDO

Verso una nuova coalizione: note sulla rivolta contro il razzismo negli Stati Uniti

Nelle rivolte contro il razzismo in corso negli Stati Uniti, che dilagano oltre i confini nazionali e razziali, si respira una nuova aria, una nuova energia. Bisogna ribaltare il sistema, urlano le piazze oggi. E questo lo si sta provando a fare costruendo nuove coalizioni interrazziali, intersezionali e intergenerazionali. Mentre la risposta autoritaria e suprematista si riorganizza a partire dalla Casa Bianca, la polizia attacca la stampa e criminalizza le proteste sociali.

La libertà di stampa

Lunedì 1 giugno dopo le 10 a Columbus, capitale dell’Ohio, c’è il coprifuoco. Come altri giornalisti, Max Garrison, Sarah Szilagy, e Maeve Walsh possono circolare liberamente, informare rimane un diritto fondamentale e garantito anche dalla costituzione USA. Sono bianchi e molto giovani: scrivono infatti per “The Lantern”, il giornale studentesco della Ohio State University. Non bisogna pensare a qualche passatempo da ragazzini, nelle università importanti i giornali universitari sono cose molto serie, che possono garantire un approdo sicuro nel mondo del giornalismo.

I tre infatti hanno i loro bei tesserini con scritto PRESS e, mentre un poliziotto gli urla «andatevene o verrete arrestati», una di loro afferma sicura «siamo giornalisti», per sentirsi rispondere «I don’t care». Pochi secondo dopo vengono raggiunti da spray al peperoncino sparato direttamente in faccia. Non c’è infatti solo il giornalista della CNN arrestato in diretta TV a Minneapolis che ha fatto il giro del mondo.

Nella settimana precedente al 4 giugno il progetto U.S. Press Freedom Tracker ha catalogato 280 violazioni della libertà di stampa.

I dati sono in continua crescita (il numero aggiornato quotidianamente è qui); in tutto l’anno nel 2019 ne avevano catalogate “soltanto” 150. L’80% delle violenze contro i giornalisti in queste settimane sono responsabilità della polizia.

Per The Intercept stiamo assistendo a «un attacco senza precedenti alla libertà di stampa negli Stati Uniti». Numeri impressionanti, non da democrazia. L’attacco alla libertà di stampa è un buon punto da cui partire per provare a pensare a una fotografia generale, guardando alla cronaca ma cercando di capire cosa si sta muovendo negli USA e cosa può rimanere di questi giorni. Quando si attacca in modo così palese la stampa, vuol dire che qualcosa forse sta cambiando davvero, che il potere ha davvero paura.

Verso una nuova coalizione, una piazza plurale

Si respira una nuova aria, una nuova energia. Nelle rivolte di Los Angeles del 1992 una delle modalità della protesta seguita alla mancata condanna dei poliziotti che malmenarono Rodney King fu quella dell’attacco al bianco. Durante i cinque giorni di rivolta furono numerosi i casi di bianchi che subirono violenze da parte dei protestanti. Ogni bianco che passasse all’incrocio tra la Florence e la Normandy poteva essere chiamato in causa, considerato responsabile per la segregazione razziale e la violenza poliziesca verso gli afroamericani e di conseguenza condannato. Tra gli attacchi il più eloquente fu quello a Reginald Denny, attaccato da alcuni manifestanti e lasciato in fin di vita. Le riprese effettuate da un elicottero andarono in diretta nazionale e sembrarono dire alla maggioranza bianca del paese cosa sarebbe accaduto loro se la polizia non li avesse protetti dalla rabbia nera.

Nelle rivolte partite da Minneapolis lo scenario sembra molto cambiato rispetto al 1992. I bianchi (una parte, non certo tutti) non capitano per caso nelle strade occupate dai manifestanti ma ci vanno apposta. E non vengono attaccati ma accolti in uno spazio di protesta che non perde la propria connotazione originaria con la loro presenza.

Nelle manifestazioni in atto a Los Angeles in questi giorni le proteste non si svolgono più nel South Central come nel 1992 ma arrivano a prendersi il Sunset Boulevard e nel tragitto raccolgono persone che si uniscono alla protesta senza timore di essere fuori luogo per non avere la stessa pigmentazione di George Floyd o per non essere partiti nelle loro vite da una condizione di svantaggio legata alla discriminazione strutturale; perché vedono quelle discriminazioni condizionare le vite degli altri e non lo accettano. In molte città le proteste hanno attraversato quartieri bianchi e ricchi.

Le rivolte di Ferguson e Baltimora degli anni scorsi avevano già mostrato le stesse caratteristiche, ma con magnitudo minore. La rivolta di Minneapolis porta come elemento nuovo rispetto a quelle che l’hanno preceduta la sua forte carica replicativa. Dal primo giorno della rivolta il resto del paese non ha soltanto seguito le proteste attraverso i media ma chi ne condivideva le ragioni ha deciso di scendere per strada nella propria città o nel proprio paese. La possibile spiegazione che in molte città statunitensi c’è la morte di un George Floyd per cui protestare e che quindi ciò che è accaduto a Minneapolis poteva essere facilmente compreso dal resto del paese, non sembra sufficiente per spiegare le differenze rispetto al carattere fortemente locale riscontrato nelle precedenti rivolte.

Nel 1992 c’erano tantissimi Rodney King sparsi per gli Stati uniti, nel 2014 i Michael Brown non venivano uccisi soltanto a Ferguson e nel 2015 i Freddie Gray non morivano tra le mani della polizia soltanto a Baltimora.

Uno degli elementi che sembrano differenziare le rivolte del 2020 rispetto a quelle precedenti è il ruolo e la strategia del movimento Black Lives Matter il cui hashtag si è dimostrato essere soltanto la superficie di una struttura molto più solida e articolata nella società che ha lavorato e lavora soprattutto nei momenti in cui la rivolta non è sotto i riflettori di telefoni, telecamere e social media.

È chiaro a molti ormai che la questione non è l’opposizione tra bianchi e neri, anche perché come ha ricordato Cornel West in un eccellente discorso qualche giorno fa non è servito, o sicuramente non è bastato, mettere persone nere (e non bianchi più in generale) nei posti di potere. Bisogna ribaltare il sistema, urlano le piazze oggi. E questo lo si sta provando a fare costruendo nuove coalizioni interrazziali, intersezionali e intergenerazionali.

Due aspetti quindi, molto legati, nuovi o in netta evoluzione: la presenza di sempre più bianchi in piazza, tantissimi, pronti anche ad azioni radicali, e l’impressione che questa protesta riguardi non solo una parte della popolazione statunitense.

L’altro lato della medaglia

Bisogna però notare anche l’ulteriore radicalizzazione di milizie, suprematisti, organizzazioni di bianchi estremisti. Uno siede alla Casa Bianca, naturalmente, e in questi giorni si è fatto difendere da milizie armate non del tutto chiare e senza segni di identificazione. Ma molti altri popolano le città statunitensi e non sempre sono rimasti a guardare in questi giorni.

Bianchi organizzati proteggono in modi non sempre ortodossi le proprie proprietà, in un paese in cui il sacro vincolo della proprietà privata rimane fortissimo. Buzzfeed ha raccontato una serie di casi di milizie armate pronte a difendere le proprie comunità, in genere da fantomatici arrivi di Antifa. Particolarmente sorprendenti, ma forse no, sono le posizioni di molti italoamericani, sicuramente quelle che hanno più visibilità.

Il processo di bianchizzazione che gli immigrati e figli di immigrati italiani hanno attraversato nella prima metà del ventesimo secolo è alle spalle da molto tempo e adesso l’immaginario della parte più visibile di queste comunità, dominato dai cosiddetti Guido e Guidette, va decisamente in una direzione identitaria e razzista. A South Philly, una zona storicamente abitata da italoamericani, si sono viste ronde di ragazzotti armati di spranghe e mazze da baseball pronti a menare il nero, come nella parte italiana del Bronx, dove intervistati in proposito alcuni di questi autodichiaratosi patrioti (una popolare pagina Facebook si chiama proprio Italian-American Patriots) hanno specificato che «questo è il nostro quartiere e non possiamo permettere che venga bruciato e distrutto da gente che non è di qui».

Non appartenere, essere fuoriposto, tracciare confini e linee entro le quali i neri e altre comunità non possono entrare è naturalmente una pratica razzista fondamentale e fondativa negli Stati Uniti. Segregare, insomma.

C’è chi difende il proprio territorio e chi invece non percepisce tutto ciò come un proprio problema. Una foto iconica circolata sui social mostrava bianchi in piscina ad Austin che vedevano sfilare le manifestazioni paragonati a quelli che, pagando, osservavano da El Paso, sempre in Texas proprio al confine con il Messico, la rivoluzione messicana.

Il terzo aspetto che vogliamo sottolineare è quindi un solco sempre maggiore che si sta creando tra due modi di vivere negli Stati Uniti. Se questo può sembrare quasi scontato, non lo è di certo in un paese che fa dell’unione sotto la stessa bandiera, dello stringersi tutti insieme per affrontare i problemi, l’unica ragione di esistere. È una retorica che una minoranza ha sempre ritenuto tossica ed escludente e ha essenzialmente subito. Questa minoranza si sta allargando nettamente.

Se possibile questo solco è stato scavato ulteriormente dal presidente Trump con il discorso tenuto al Rose Garden il primo giugno. Nel mezzo delle proteste il Presidente statunitense si è autoproclamato presidente del law & order; definendo la violenza delle proteste un atto che colpisce le comunità più povere del paese, comunità per la cui difesa Trump avrebbe utilizzato qualunque livello di forza.

Al di là della retorica sul bene e il male, di fronte a proteste che hanno compreso anche la distruzione di beni materiali Trump, come altri suoi predecessori, ha ribadito una partizione molto cara ai governanti: a chi protesta pacificamente può essere concessa una qualche ragione, a chi lo fa usando la forza no perché è sempre nel torto.

Tale partizione originaria contiene al suo interno una dicotomia implicita: la protesta pacifica può avere un carattere politico mentre quella violenta non lo ha, la prima è agita da manifestanti, la seconda da criminali. Anche nel caso delle rivolte di questi giorni le istituzioni statunitensi hanno cercato di operare una divisione tra i manifestanti pacifici, le cui ragioni avevano diritto di udienza, e i «thugs» (termine utilizzato anche dal presidente Barak Obama nel 2015 per definire i looter della rivolta di Baltimora dopo la morte di Freddie Gray), rappresentati come criminali che approfittavano della situazione per danneggiare, distruggere, rubare.

Buoni e cattivi

Le manifestazioni sono state raccontate e rappresentate con modalità molto differenti a seconda di chi ne scriveva o le riprendeva. Da una parte manifestazioni pacifiche diventate violente soltanto a causa delle provocazioni della polizia, dall’altra occasioni create ad hoc per compiere saccheggi messe in atto da persone che in strada non reclamavano null’altro che il loro diritto di esprimere il loro carattere criminale; questi due poli sembrano definire lo spazio all’interno del quale si è cercato di raccontare chi manifestava per strada, costruire una fisionomia del/la protestante, fornire a chi leggeva o guardava un identikit utile per collocare il/la protestante in uno spazio specifico del pensiero e in base a quella collocazione appiccicare loro addosso dei giudizi di valore, giusto/sbagliato, bene/male, legale/illegale, diritto/reato, tutti utili a catalogare velocemente gli eventi ma nessuno in grado di coglierne la complessità.

In questo senso nel discorso istituzionale abbiamo potuto assistere a un cambio di direzione in corsa. All’inizio la presidenza Trump ha utilizzato la pratica classica della divisione tra manifestanti pacifici e thugs violenti ma tale operazione non è riuscita a togliere forza e unità alle proteste che anzi sono aumentate; in un secondo momento il presidente statunitense ha identificato negli Antifa statunitensi il nemico sul quale riversare tutta la forza a disposizione per ‘riportare’ l’ordine negli Stati Uniti, citando addirittura le proteste di Seattle del 1999 come ispirazione per i manifestanti di oggi.

È forse uno dei momenti più assurdi di una presidenza che passerà alla storia non solo come reazionaria e pericolosa, ma anche come semplicemente insensata. È difficile pensare a un presidente meno adatto di Trump a gestire questa fase delicata.

Nonostante questo vanno analizzate e capite le sue mosse e prese di posizione, perché rivelano il mondo che gli sta dietro. Il tentativo di accollare la responsabilità di proteste così di massa e partecipate, e partecipate come abbiamo visto da una varietà di persone diverse, a pochi gruppi non va sottovalutato quindi, perché indica chiaramente una strategia discorsiva volta a criminalizzare l’estrema sinistra – anche in questo caso, niente di nuovo nella storia degli USA.

Abbandonando però il piano discorsivo, se si guarda a come nella realtà è stata utilizzata la forza messa in campo dalle istituzioni per fronteggiare le proteste possiamo certamente notare come essa abbia agito nei confronti di tutti i manifestanti e di chi cercava di raccontare quelle manifestazioni, la stampa.

Con uno scarto enorme rispetto alla costruzione discorsiva che vedeva Trump dalla parte dei protestanti pacifici, l’uso della forza è stato utilizzato principalmente per colpire la stampa e coloro che manifestavano per le strade entro o oltre gli orari del coprifuoco istituito in molte città nelle quali si stanno svolgendo le manifestazioni. Quelli che il piano discorsivo della retorica istituzionale ci suggeriva di collocare nel campo del bene e della legalità erano gli stessi che sul piano concreto venivano colpiti e repressi dalle istituzioni. Una volta di più insomma assistiamo a una feroce repressione poliziesca e al tentativo di reprimere il diritto all’informazione, mentre il tentativo di dividere i manifestanti tra buoni e cattivi sembra non funzionare.

Cambiamenti dall’alto

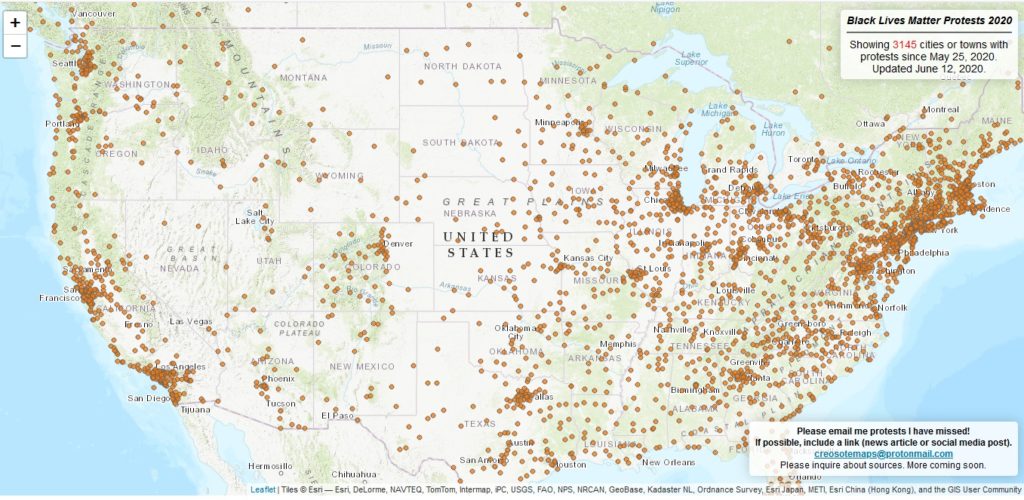

Torniamo in Ohio – uno stato paradigmatico, spesso cartina di tornasole del sentimento statunitense e del vento che tira – per il nostro quinto punto, i possibili cambiamenti e modifiche (anche simboliche) che arrivano dall’alto, cioè dalle legislazioni locali e nazionali. Come abbiamo visto le proteste si sono estese in quasi tutti gli stati USA (qui una mappa aggiornata) e in Ohio le tre città principali (Cincinnati, Cleveland, Columbus) sono state tutte sotto coprifuoco.

Chi era in piazza nella capitale Columbus sabato 30 maggio, primo giorno con proteste di massa, racconta di pacifiche manifestazioni diventate violente dopo l’intervento della polizia, una dinamica vista in molte città statunitensi. A farne le spese anche Shannon Hardin (presidente del consiglio comunale), Kevin Boyce (consigliere di contea), e soprattutto Joyce Beatty, pacifica parlamentare settantenne, non esattamente l’immagine di una facinorosa, anche lei alle prese con il pepper spray.

Intanto però, dopo simili passaggi in varie contee dello stato, anche a livello statale viene proposta una risoluzione che dichiara il razzismo un’emergenza sanitaria. Se passasse, sarebbe la prima degli Stati Uniti, un atto simbolico (risoluzione, non legge) però di portata enorme.

Secondo la deputata statale Juanita Brent, «il razzismo è un’emergenza sanitaria. L’Ohio deve affrontare il razzismo sviluppando politiche che promuovano l’uguaglianza razziale per promuovere tutti gli ohioani e non solo alcuni. Ci sono disuguaglianze razziali nell’assistenza sanitaria, negli alloggi, nello sviluppo della forza lavoro e in ogni struttura del nostro sistema. Tutti gli ohioani devono sentirsi protetti. Per questo dobbiamo continuare a restare uniti, farci sentire, lottare proprio come fecero i nostri antenati. Le rivoluzioni non sono eventi una tantum».

Qualunque dato infatti, in Ohio o altrove, mostra come neri e latini abbiano un’aspettativa di vita più bassa, minor accesso a cure, maggiori difficoltà sanitarie. Se passasse questa risoluzione, che viene discussa proprio questi giorni, oltre a un evento simbolico importante porterebbe anche alla formazione di gruppi di lavoro, commissioni, possibili finanziamenti per educare e essere educati, insomma a potenziali cambi di rotta. Piccoli segni di qualcosa che, lentamente, evolve.

Simboli di marmo

Ma ci sono anche altri simboli: le statue, i monumenti, i nomi delle strade, anche i nomi delle feste e i giorni da segnare in rosso sul calendario. Su queste negli USA si combatte da anni una battaglia importante, piena di conseguenze.

Negli ultimi anni e in particolare dal 2017 sono state rimosse o risignificate molte statue di generali confederati negli stati del sud. Statue in larga parte non issate alla fine della guerra civile per ricordare i propri morti ma negli anni di maggior intolleranza razziale, durante il Jim Crow nella prima metà del Novecento.

C’è stato un sano ripensamento anche per quanto riguarda le strutture dedicate a schiavisti, come uno dei college della Yale University, rinominato dopo una lunga discussione. E poi naturalmente c’è lo “scopritore dell’America”, Cristoforo Colombo, il cui giorno festivo (il secondo lunedì di ottobre) viene ufficialmente celebrato in sempre meno stati, sostituito spesso da Indigenous Peoples’ Day, e le cui statue sono oggetto di discussioni, sberleffo, imbrattature e quant’altro. Questa guerra della memoria va avanti anche oggi, nelle piazze e negli uffici legislativi, alternando spinte dall’alto e dal basso. La statua di Frank Rizzo, controverso e razzista sindaco di Philadelphia, è stata si rimossa dall’attuale sindaco, dopo che per giorni è stata bersaglio di proteste e vernice. En passant, Rizzo è un altro di quegli Italian American Heroes di una comunità che in larga parte preferisce questi eroi a Sacco e Vanzetti o Carlo Tresca.

La statua di Colombo a Richmond in Virginia, una delle città fondamentali dello storico sud razzista, giace invece in fondo a un lago dopo che la sera del 9 giugno circa mille manifestanti l’hanno buttata giù dal suo piedistallo.

«Dobbiamo iniziare – ha detto una di loro – da dove tutto è cominciato, dalle persone che per prime sono arrivate su questa terra». Per il network di estrema destra Fox sono stati i vandali. Dal basso, ma anche dall’alto: la sindaca nera e democratica di Washington DC (una città con uno status molto particolare, dove le autorità federali hanno molto potere) ha trovato il modo di far arrabbiare Trump nominando ufficialmente Black Live Matter Plaza un paio di blocchi vicinissimo alla Casa Bianca dove nei giorni scorsi è sorto un gigantesco murale sul pavimento.

Non basta rinominare una strada o buttare giù una statua per sconfiggere il razzismo, ma sicuramente anche questi sono segni importanti. Come lo è stato, qualche migliaia di chilometri più a Ovest, la rimozione della statua del mercante di schiavi Edward Colston a Bristol nel Regno Unito, buttata giù dalla folla festante e manifestante il 7 giugno e gettata anche questa nell’acqua.

Niente di più simbolico naturalmente, distruggere i segni tangibili di quella tratta degli schiavi alle origini della segregazione razziale statunitense ancora oggi visibilissima. Non dobbiamo pensare a atti improvvisi dovuti alla rabbia popolare: sono anni che i movimenti lavorano alla rimozione di questa statua, come quelli negli USA discutono di cosa fare con le state di Colombo. Questi eventi vanno visti come parte di un processo lungo e faticoso, processo che, sia detto en passant, in Italia è ancora molto acerbo.

In tutto il mondo

Un altro aspetto rilevante su cui sembra necessario riflettere riguarda i confini della protesta. L’hashtag #BlackLivesMatter ha viaggiato in maniera forse inaspettata e in maniera ancor più inaspettata hanno viaggiato le proteste. Certamente è significativo che in molte città di paesi distanti dagli Stati Uniti si siano organizzate manifestazioni, quasi sempre esplicitamente pacifiche, che protestavano per l’assassinio di George Floyd. Una delle questioni importanti su cui interrogarsi riguarda il carattere imitativo o replicativo di quelle proteste.

Le strade negli Stati Uniti si sono riempite soprattutto perché Black Lives Matter e molte altre organizzazioni in tutti questi anni hanno lavorato nelle comunità locali: riunioni, assemblee, dibattiti, discussioni interne, denunce pubbliche, insomma tutto il lavoro “sporco”, faticoso e a volte anche noioso che sta alla base dell’attivismo e che poi viene riassunto ma anche troppo spesso nascosto dalle bellissime e suggestive fotografie dei vari kneeling (inginocchiamenti) fatti in giro per il mondo.

Cape Town, Lagos, Tunisi, Kolkata, Tokyo, Colombo, Guadalajara, Brisbane, Buenos Aires, Saragozza e in Italia Milano, Roma, Torino sono soltanto una minima rappresentanza dei luoghi nei quali le persone sono scese in strada per manifestare per l’assassinio di George Floyd a Minneapolis.

Perché? Sono proteste di solidarietà nei confronti della popolazione afroamericana negli Stati Uniti o sono l’espressione di un disagio vissuto in tutti quei luoghi e che è in qualche modo in relazione con quanto accaduto a Minneapolis?

Per quanto riguarda le manifestazioni italiane, Angelica Pesarini ha ben espresso l’auspicio che le proteste in qualche maniera riuscissero a mantenere il contatto con Minneapolis e George Floyd riuscendo però a declinare sul piano locale il razzismo, la violenza poliziesca e la discriminazione di cui la morte di George Floyd sono un esempio.

In questo senso l’auspicio di Pesarini sembra aver colto nel segno: nelle piazze italiane insieme al dolore e la rabbia per l’assassinio di George Floyd è stata portata la rabbia per una legge sulla cittadinanza tradita, il dolore per i migranti lasciati morire nel Mediterraneo, la rabbia delle nere e dei neri italiane/i che vivono quotidianamente la discriminazione e a cui viene chiesto di giustificare la loro italianità e la volontà di non accettare supinamente questo stato di cose. In un certo senso il vero banco di prova sarà riuscire a mantenere viva l’attenzione su questi temi anche con i riflettori lontani, anche senza l’aiuto di hashtag in inglese.

Per la parte sull’Ohio, gli autori ringraziano Mackenzie Leadston e Erik Scaltriti.

Immagine di copertina: David Sigal

Foto nell’articolo: Eleonora Privitera, Luigi D’Alife e David Sigal (foto della statua di Colombo)