MOVIMENTO

Verso il 29N: chi paga la crisi climatica?

Dopo il successo delle mobilitazioni dello scorso 27 settembre, i Fridays si avvicinano al quarto sciopero del clima approfondendo l’autonomia e la radicalità del proprio discorso politico: non può esserci alcuna soluzione dall’alto all’emergenza climatica

Un nuovo appuntamento dei Fridays for Future è ormai prossimo a rintoccare nelle strade di tutto il mondo. Venerdì 29 novembre è lanciato il quarto sciopero globale per il clima, dopo che le straordinarie mobilitazioni dello scorso 27 settembre (ben 1 milione di persone hanno manifestato soltanto in Italia) hanno dimostrato la maturazione e l’espansione di un movimento determinato, indisponibile a negoziare i propri obiettivi di base, che approfondisce collettivamente e pubblicamente nelle assemblee locali le proprie rivendicazioni e, nel frattempo, si mobilita per imporle al centro della discussione politica.

Quello di venerdì sarà un passaggio decisivo, poiché precederà di pochi giorni l’apertura dei lavori della Cop25 di Madrid. La profonda disillusione verso la Conferenza delle Parti (Cop) nell’ambito della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (che riunisce i governi nazionali, rappresentanti del mondo imprenditoriale, delle organizzazioni internazionali, dei gruppi d’interesse, e delle associazioni) serpeggia diffusamente nelle assemblee dei Fridays, dopo che gli accordi della Cop di Parigi del novembre 2015, che si impegnavano a mantenere l’aumento delle temperature al di sotto dei 2° rispetto ai livelli pre-industriali, sono stati ampiamente disattesi. Questa disillusione verso la governance istituzionale del clima spinge in avanti una coscienza politica autonoma e radicale. Non potrà esserci alcuna soluzione dall’alto, da chi include gli interessi del fossile tra gli “interessi nazionali” che ciascun governo deve tutelare a suon di mediazioni e compromessi. L’urgenza di rivendicazioni sempre più puntuali, capaci di superare la genericità iniziale e di individuare i “nemici del clima” e le risorse necessarie per la transizione ecologica, e la disponibilità a pratiche di movimento più incisive, sono i dati emersi sorprendentemente dall’assemblea nazionale di Fridays for future Italia a Napoli. Disillusione istituzionale, autonomia del movimento e pratiche di disobbedienza civile scandiscono così lo spartito dell’ouverture della Cop madrilena.

L’ultimo rapporto IPCC delle stesse Nazioni Unite (International Panel on Climate Change, il gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite istituito per produrre una valutazione politica dei dati scientifici relativi al cambiamento climatico) ha segnalato come la riduzione delle emissioni promessa a Parigi sia tutt’altro che cominciata. Nel 2018 il tasso di emissioni dovute alle fonti fossili dell’energia, che rappresenta oltre il 60% del totale di anidride carbonica emessa nell’atmosfera, ha toccato il suo massimo storico (33 miliardi di tonnellate), con un aumento dell’1,7% rispetto all’anno precedente. Il 2018 è stato l’anno con le temperature più elevate dal 1800, e lo scorso mese (ottobre 2019) è stato l’ottobre più caldo della storia del pianeta. Quando a periodi come questi di calore, siccità e bassa pressione atmosferica si incrociano le correnti di aria fredda provenienti dai poli, si generano nubi gigantesche (cumulonembi), che spiegano, insieme ad altri fattori del riscaldamento globale, i fenomeni climatici estremi delle ultime settimane che hanno messo in ginocchio numerose regioni italiane.

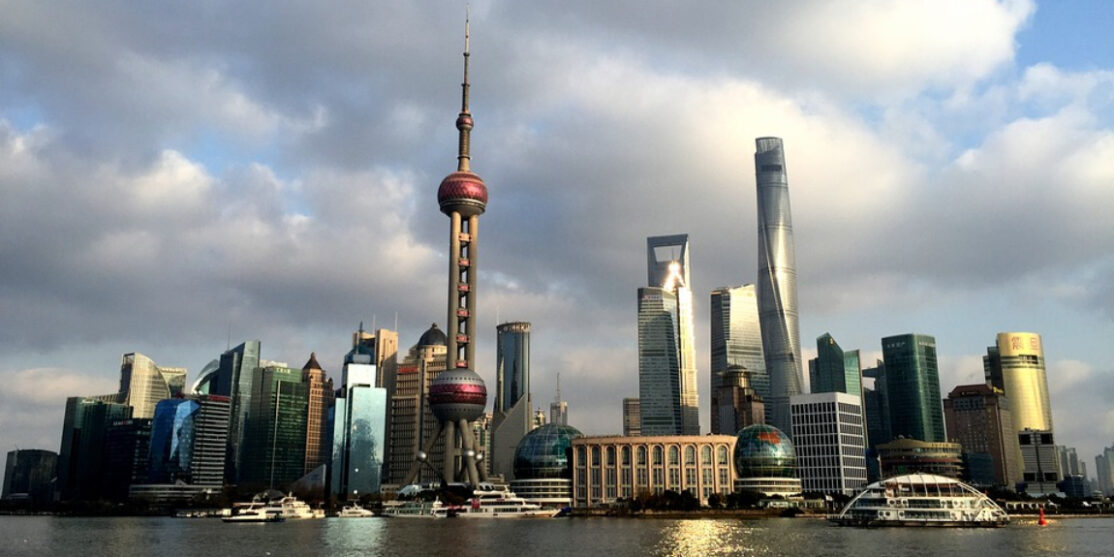

Eppure si giunge a questa Conferenza in un clima surreale, in cui i giganti mondiali degli idrocarburi (Stati Uniti, Russia, Arabia Saudita) sminuiscono sistematicamente i dati della comunità scientifica internazionale, mentre i paesi dell’Unione Europa si possono vantare di una effettiva riduzione di anidride carbonica soltanto al costo di scaricare su Cina, India e altri paesi orientali la lavorazione delle fonti d’energia e la produzione di merci destinate poi al consumo occidentale. Troppo facile puntare il dito sull’inquinamento cinese.

In Italia, in particolare, il teatro del greenwashing porta in scena il gas metano come suo protagonista indiscusso.

Il recente Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), approvato dal governo Conte Uno ed accolto dal Conte Bis, indica l’orizzonte energetico del Paese nel gas-metano, attraverso nuovi investimenti sulle estrazioni di idrocarburi nel territorio italiano e grandi opere infrastrutturali (tra cui il completamento del TAP) che ne favoriscono le importazioni, connettendo le coste orientali dell’Italia con il metano del Mar Caspio. Anche se a parità di energia prodotta questo gas è responsabile di emissioni di CO2 inferiori (del 24%) rispetto a benzina e gasolio, si legge nel documento, il metano è un gas serra – non il combustibile pulito che viene raccontato dal governo – ed è globalmente quello più pericoloso e inquinante. Secondo alcuni studi scientifici, «il particolato prodotto dalla combustione del metano ha una massa inferiore a quello prodotto dal gasolio, ma le particelle sono in numero superiore e più piccole», quindi più pericolose per la salute e l’intero eco-sistema naturale. L’investimento strategico sul gas metano non va dunque nella direzione della decarbonizzazione promessa. Il governo che si annunciava verde vara grandi progetti sul gas metano e conferma, nella finanziaria, i 19 miliardi annui di sussidi statali al combustibile fossile (sussidi diretti a trivellazioni, impianti e centrali legati al fossile; sussidi indiretti, nelle esenzioni per le imprese energivore, o nelle esenzioni dalle accise per il movimento aereo; sussidi nascosti, ad esempio tra quelli in sostegno alle aree geografiche più svantaggiate del paese come Sicilia o Sardegna, finendo per stabilirne la dipendenza dal fossile).

Contro quel mercato europeo delle quote di CO2 che voleva mantenere invariata la quota complessiva di anidride carbonica nell’aria, mercatizzando le emissioni senza mettere in discussione il potere (e i fatturati) dei principali responsabili della crisi climatica; contro ogni tentativo ormai fallito e superato di governance istituzionale del clima così come era stata rilanciata dagli accordi Parigi, only one solution risuona tra l’immaginario dei Fridays: revolution! La rivoluzione, per ora, indica l’abbandono a tappe forzate dei combustibili fossili, al fine di dimezzare le emissioni climalteranti entro il 2030. Si tratta di un obiettivo che non dobbiamo stentare a chiamare rivoluzionario, perché neppure il più green dei capitalisti potrebbe accettare una trasformazione del modello produttivo ed energetico in tempi così brevi. La transizione verso le fonti rinnovabili a “zero emissioni” potrà essere rivoluzionaria soltanto se finanziata dai principali responsabili del collasso climatico: le multinazionali del petrolio, del carbone, della logistica aerea e su gomma, e naturalmente le grandi banche del mondo che investono sul fossile speculando sull’ambiente (i 33 maggiori gruppi finanziari del mondo hanno raggiunto un investimento di 1.700 miliardi di euro all’anno verso il fossile, di cui una ampia percentuale destinati a quelle cento società che sono oggi responsabili di più del 70% totale delle emissioni di CO2). Chi ha inquinato deve pagare, secondo un’ideale di fusione di giustizia climatica e redistribuzione della ricchezza sociale.

In questo quadro, la giornata del 29 sarà costellata in tutta la penisola da azioni di disobbedienza civile che bloccheranno, in forme radicali, non- violente e generalizzabili, alcuni nodi centrali della filiera di estrazione e lavorazione del fossile: centrali a carbone, raffinerie, inceneritori. Alcune di queste avranno di mira gli stabilimenti di ENI (Ente nazionale idrocarburi), di cui il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) e CDP (Cassa depositi e prestiti) detengono complessivamente il 30.10% di azioni. ENI è l’ottava potenza petrolifera del mondo, nonché la 14° per emissioni di anidride carbonica; è attiva in 67 paesi al mondo nell’estrazione di idrocarburi e fonti fossili di energia, in particolare in Africa e in Sud America. Mentre le popolazioni di tutto il mondo patiscono gli effetti drammatici del riscaldamento globale, ENI nel 2018 incrementa la produzione di barili giornalieri di petrolio, sfiorando i 2 milioni di barili giornalieri e scommettendo nel piano strategico triennale 2018/2020 su incremento annuo del 3% di estrazione di idrocarburi. Eppure, malgrado tutto ciò, nelle capriole pirotecniche del dibattito mediatico nostrano viene poi raccontato di un impegno di ENI sul contenimento dell’impatto ambientale, o persino sulle energie rinnovabili. Non sarà certamente questo articolo, ma saranno le tantissime mobilitazioni del 29 novembre a introdurre nel circo mediatico alcune verità inconfutabili. In primis, che le bio-raffinerie che ENI, dopo Marghera e Gela, vorrebbero diffondere in Italia, al fianco (e non in sostituzione) delle raffinerie tradizionali, sono alimentate con olio di palma proveniente dall’Indonesia e da altri paesi equatoriali, grazie alla deforestazione di quelle terre, e, se riducono le emissioni di zolfo, non hanno invece alcun effetto sulla riduzione della CO2.

In secundis, che malgrado gli imbarazzanti ritornelli pubblicitari, secondo cui tutti noi possiamo insieme a ENI salvare il Pianeta («Davide recupera l’acqua piovana per annaffiare le piante: Davide + ENI è meglio di ENI»), alle energie rinnovabili è dedicato meno dell’1% del fatturato annuo di ENI di circa 76 miliardi di euro all’anno. Briciole pubblicitarie insomma. La stessa azienda è oggi al centro di molte inchieste giudiziarie, sia in Italia che all’estero: indagata per disastro ambientale in Basilicata e a Gela, per sversamento di rifiuti petroliferi a Ragusa, per disastro ambientale sul delta del Niger, per corruzione del governo nigeriano, per sospetta corruzione internazionale in Congo. Il governo che si racconta “verde” mantiene immutata la politica energetica di ENI e si piega poi interamente agli interessi delle grandi lobby del petrolio e del gas naturale.

Già lo scorso 27 settembre, accanto alle oceaniche mobilitazioni studentesche, è stata una giornata importante di sciopero dai luoghi di lavoro. La ricerca di una convergenza tra studenti e lavoratori è ostinata da parte dei Fridays for future, alternando appelli al mondo sindacale, assemblee nei luoghi di lavoro, contatti con i comitati ambientali popolari tradizionalmente costituiti non dagli studenti ma dalle generazioni precedenti. Non colpevolizzare i comportamenti individuali, ma darne una lettura sociale, legata alle condizioni materiali di reddito e di tempi di vita, è stata uno dei punti di maggior avanzamento dell’elaborazione dei Fridays. Non può essere additata come “colpa” l’uso dell’automobile, o il consumo poco critico di cibi pre-confezionati, sebbene certe abitudini di consumo vadano criticate e abbandonate attraverso la forza di un movimento di massa: «Come non usare l’auto per spostarsi se non ci sono alternative praticabili? Come evitare cibi preconfezionati se le pause dal lavoro di un tempo sono impensabili in una società in perenne attività? Come consumare meno se consumo significa occupazione?». Climate Justice significa proprio che la convergenza con le lavoratrici e i lavoratori si sviluppa dunque parallelamente all’individuazione dei veri “nemici del clima”. I movimenti ecologisti possono tentare di radicarsi all’interno della classe lavoratrice ponendo la questione dei diritti dei lavoratori a partire dalla crisi climatica in corso.

La giustizia climatica, nelle discussioni assembleari all’interno del movimento, è spesso schiacciata a lente attraverso cui leggere e contrastare principalmente le disuguaglianze tra Nord e Sud del mondo.

Intendiamoci: è fondamentale ripetere che i movimenti per la giustizia climatica rifiutano il bio-diesel ricavato dall’olio da palma proveniente dallo smantellamento delle foreste equatoriali, o le auto elettriche prodotte attraverso lo sfruttamento dei lavoratori in paesi in cui il lavoro è estremamente povero, o i cibi bio proveniente dall’espropriazione latifondista dei territori sudamericani.

Occorre tuttavia un passaggio ulteriore, intorno a cui sviluppare la rivendicazione di giustizia climatica all’interno di un movimento propriamente sociale: stringere insieme, senza riduzioni né sintesi, le lotte ecologiste per la transizione da un’economia estrattiva a un’economia rigenerativa, basata sulle rinnovabili, sul riuso dei materiali, sulla cooperazione sociale e sulla cura dell’ambiente, e il rifiuto di quei lavori produttivi, estrattivi e logistici, che devastano i territori e affamano le popolazioni. Criticare il lavoro e riproporre la questione del carattere sociale del lavoro e della ricchezza prodotta dalla prospettiva dell’ecologismo radicale, può inquadrare pienamente l’antagonismo tra la vita e il capitale e aprire a nuove e inedite sperimentazioni e convergenze. Cambiare questo approccio insieme a lavoratrici e lavoratori, attraverso continui scambi e ricerche condivise, rappresenta la sfida che i movimenti climatici lanciano contro il nemico comune. Il reddito climatico, finanziato attraverso una radicale fiscalizzazione delle emissioni di CO2 e delle grandi multinazionali responsabili dell’inquinamento, esprime pienamente la potenza di una cornice ecologista alle lotte sociali dei più poveri e ricattabili, di chi troppo spesso si trova preso nel ricatto tra lavoro e ambiente. In Francia stiamo assistendo a un’interessante, inedita, convergenza tra i gilets gialli, animati da uno straordinario moto di riappropriazione di salario e potere d’acquisto, e le lotte climatiche, che hanno disarticolato quell’immagine ideologica per cui i lavoratori non sarebbero disposti a lottare per l’ambiente, o che le lotte per il clima sarebbero lotte di stampo medio- borghese. La redistribuzione verso l’alto dei costi della crisi climatica rappresenta l’attualità della lotta della vita contro il capitale.

Foto di Gaia Di Gioacchino