approfondimenti

MONDO

USA al bivio #11: Elezioni rubate, il sequel

La maggioranza popolare non conta, il sistema elettorale statunitense è da sempre truccato, tra gerrymandering e pochi stati dove si decide tutto. Un vantaggio per Trump e i suoi

I sondaggi continuano in questi giorni a dipingere un sostanziale testa a testa fra Kamala Harris e Donald Trump. Il dato è da prendersi con abbondate scettiscismo vista la comprovata inaffidabilità dei rilevamenti, continuamente commissionati soprattutto dai media che hanno necessità di generare contenuto. Se lo specifico è da prendersi con le pinze, è comunque enorme, visti gli eventi dell’ultimi paio di mesi (per non dire degli ultimi otto anni), che i candidati rimangano così vicini. La “parità” è una fotografia della spaccatura nel paese, una polarizzazione in gran parte impermeabile alle dinamiche specifiche della campagna, con le fazioni arroccate su posizioni apparentemente inamovibili.

È utile altresì ricordare che i sondaggi nazionali, in particolare, sono sostanzialmente insignificanti. Il sistema elettorale degli Stati uniti ha struttura federalista ed è soggetto alle regole del collegio elettorale. L’elezione del presidente, in altre parole, non è diretta come spesso si dice, ma è determinata da quel consesso di grandi elettori determinato dalla somma delle preferenze di tutti i singoli stati. Ognuno di questi esprime un numero di elettori più o meno proporzionale alla propria popolazione, assegnando l’intero complemento di cui dispone al candidato vincente per sistema maggioritario secco (il Maine ed il Nebraska sono le eccezioni che possono suddividere proporzionalmente la propria manciata di elettori). Il sistema, iscritto in una costituzione stilata a fine Settecento per favorire la rappresentanza del latifondo bianco dell’epoca e per meglio pilotare la “volontà popolare,” è suscettibile di discrepanze anomale fra quella “volontà” della maggioranza dei cittadini e il candidato vincente. Trump, ad esempio, non ha mai vinto la maggioranza dei voti dei suoi connazionali, né quasi certamente lo farà questa volta, eppure, potrebbe facilmente prevalere nel collegio elettorale con la giusta alchimia di vittorie millimetriche negli “swing states” (“stati in bilico”).

Lo scenario si è verificato solo quattro volte nella storia del paese ma con maggiore e preoccupante frequenza negli ultimi anni. Due dei sei presidenti eletti dal 2000 a oggi sono stati eletti con la minoranza dei voti popolari. Dal 1992 vi sono stati tre mandati di presidenti repubblicani ma uno solo (Bush nel 2004) ha avuto la maggioranza popolare a favore. Nel totale nazionale Al Gore, nel 2000, ha vinto per 500.000 voti (0.5%). Nel 2016 Hillary Clinton ha ricevuto 3 milioni di voti in più di Donald Trump (2%). Quattro anni fa Biden ha ricevuto 7 milioni di voti in più di Trump (5%). Dei tre “vincenti” solo lui si è però insediato nella Casa Bianca, mentre Clinton e Gore hanno pagato sconfitte in stati strategici per il collegio elettorale. Infatti, per ottenere la necessaria maggioranza di grandi elettori bisogna vincerne 270 (su 538). Visto che in 43 stati il risultato è ampiamente prevedibile, calcolatore alla mano, è facile prevedere con virtuale certezza 226 voti elettorali sicuri per i democratici, contro 219 per il GOP. Restano allora da assegnare 93 electors in 7 rimanenti stati, dove invece l’esito è incerto ed è la spartizione di questo numero che deciderà il presidente. Tenendo a mente che in ognuno di questi è sufficiente prevalere anche di un solo voto per accaparrarsi l’intero premio, è facile comprendere come potranno essere poche migliaia di voti spalmati in questi stati del Sud, Midwest e Ovest a determinare il risultato finale. Detta in soldoni, a novembre saranno Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Nevada e Arizona – dove vive complessivamente meno del 20% degli Statunitensi – a scegliere il “leader del mondo libero”.

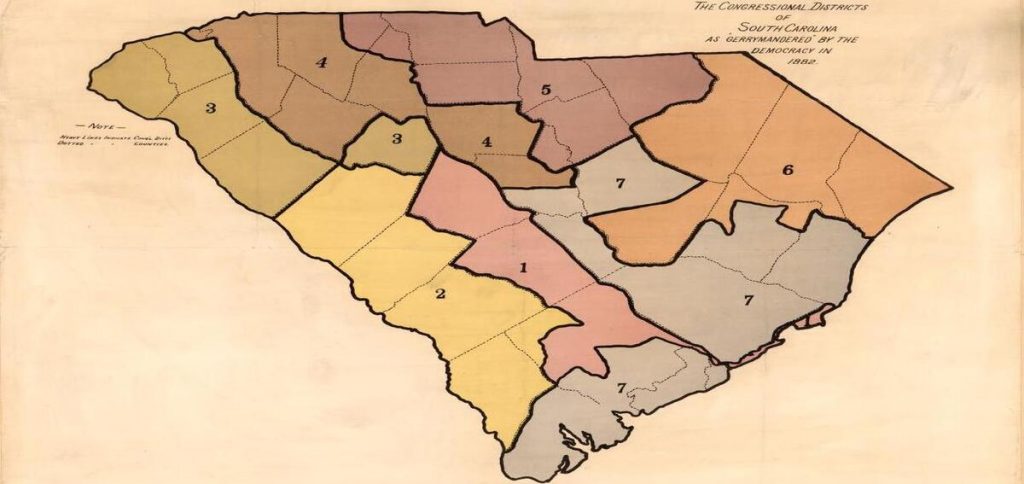

Con un elettorato in gran parte calcificato – e privo di serbatoi di “indecisi” – vi è ogni incentivo a trarre vantaggio dalle manovre che sono possibili per pilotare i risultati in regime uninominale, in particolare il gerrymandering. Il termine designa le acrobazie amministrative per ottenere collegi elettorali favorevoli. Negli Stati uniti non vi è una singola legge elettorale bensì cinquanta singole giurisdizioni competenti nei singoli stati. E il GOP, pur rappresentando meno cittadini in cifre assolute, controlla trentaquattro governi statali. In ventisei di essi i repubblicani detengono il monopolio della carica di governatore e dei seggi di entrambe le Camere. Un’egemonia amministrativa cruciale nell’assicurare un favorevole assetto elettorale.

Nella Camera, ad esempio, con un’oculata distribuzione di maggioranze in singoli collegi è possibile tarare il sistema neutralizzando, ad esempio, le super maggioranze democratiche delle grandi città. Se pure l’insieme dei cittadini dovesse collettivamente esprimere il rifiuto (per la terza volta consecutiva) del trumpismo, non vi sono garanzie che Trump non possa tornare nello studio ovale. Fa parte della più generale crisi della rappresentatività e della democrazia. Nel Senato la situazione è ancora più squilibrata, dato che ogni stato, che contenga decine di milioni o poche centinaia di migliaia di elettori, esprime un numero uguale di senatori. Vuol dire che il mezzo milione e rotti di abitanti dello Wyoming, compattamente repubblicani, eleggono lo stesso numero di senatori – due – della popolazione della California, quasi ottanta volte superiore. E la stessa dinamica penalizza tutti i grandi centri urbani a maggioranza liberal. L’effetto cumulativo è che attualmente i cinquanta senatori democratici rappresentano il 55% percento della popolazione contro il 45% della equivalente controparte repubblicana. Si spiega così l’incompatibilità di molte scelte politiche con la volontà della maggior parte dei cittadini, come l’impossibilità di varare maggiori controlli sulle armi da fuoco, pur se una netta maggioranza dell’opinione pubblica li auspicherebbe. O la protezione del diritto ad abortire, abrogata da una Corte suprema la cui maggioranza reazionaria è stata designata da presidenti non eletti dalla maggioranza degli statunitensi.

Come amano ripetere i MAGA, benedicendo la lungimiranza dei padri fondatori, «non siamo una democrazia ma una Repubblica costituzionale». Visto il vantaggio strutturale che le dà, non sorprende che una delle dottrine fondamentali della destra populista sia “l’originalismo”, che prescrive la lettura letterale della costituzione. Alla manipolazione del voto che ha storiche radici nell’inibizione del voto di donne, classi subalterne e in particolare degli afroamericani dopo la guerra civile (e durante tutto il secolo di apartheid), il trumpismo ha aggiunto tattiche sconfinate nell’eversione. L’assalto al parlamento del 6 gennaio 2021 è stato il terminale prevedibile della strategia intrapresa quattro anni fa per sopraffare il sistema e tentare di ribaltare le elezioni. Quest’anno è già in moto un analogo progetto di intimidazione e sovversione. Oggi come allora il piano palese è di seminare preventivamente dubbio e sospetto sulla legittimità delle elezioni, per legittimarne il rifiuto in caso di sconfitta. Così da mesi Trump ha riesumato il battage sulle presunte elezioni rubate, avvertendo la propria base dei “vasti brogli” progettati dagli infidi democratici a suo (e loro) danno. La frode elettorale, come continua a comprovare ogni rigorosa analisi effettuata a riguardo, negli Stati uniti, statisticamente non esiste. Perfino una “mappatura della frode elettorale” della arciconservatrice Heritage Society presenta come documentata prova della dilagante corruzione più di 1.546 casi di voto “irregolare” (in un periodo di 15 anni, in un paese con oltre 120 milioni di elettori). Si tratta inoltre perlopiù di errori da parte di cittadini che non hanno aggiornato il proprio indirizzo, candidati che hanno millantato il domicilio, più della metà a vantaggio dei repubblicani.

Un esempio storico di gerrymandenring, i distretti della South Carolina nel 1882. Si notino i collegi 6 e 7 (public domani, Library of Congress).

Ovviamente semplici fatti non intralciano la narrazione battente sull’“importazione di centinai di migliaia” di elettori clandestini dall’estero, convogli che nottetempo valicano i confini di stato per eleggere candidati democratici e simili fake fantapolitici. Né si tratta solo di retorica da comizio. Alla diffusione del panico contribuiscono stati conservatori come la Florida, il cui governatore Ron De Santis ha istituito una speciale forza di polizia elettorale per combattere i brogli. Lo scorso inverno gli agenti dell’arma sono discesi su una dozzina di malcapitati afroamericani, fra cui persone anziane ammanettandoli per tentata frode elettorale. Si trattava di persone con precedenti penali (categoria cui nello stato è vietato votare) che avevano ricevuto schede elettorali spedite a domicilio dall’ufficio preposto. Gli arresti non hanno poi dato seguito a giudizio, ma i video diffusi delle retate hanno comunque tramesso il messaggio desiderato. In Texas Crystal Mason, afroamericana, madre di tre figli, è stata condannata a cinque anni di reclusione per aver votato nel 2016 (su consiglio di un funzionario del seggio) pur avendo precedenti penali per evasione fiscale e senza sapere che tecnicamente non era scaduta la sua libertà vigilata. L’intimidazione è una strategia primaria quest’anno quando l’affluenza potrebbe essere un aspetto fondamentale.

Ma il partito di Trump sta anche esercitando pressione sulle commissioni elettorali. Nel complesso sistema americano, sono gli organi che nei distretti ricevono le schede tabulate nei seggi e certificano il risultato prima di inviarle alla commissione statale che a sua volta certifica i grandi elettori e li trasmette alla Camera per la ratifica ufficiale. Nel 2020 dopo aver perso 64 su 65 ricorsi in tribunale, Trump aveva telefonato di persona a presidenti di commissione di alcuni stati, per “far saltare fuori” i voti necessari, come ebbe a chiedere a Brad Raffensperger che presiedeva quella della Georgia. Raffensperger è repubblicano ma si rifiutò di stare al gioco. Da allora il partito, sotto lo stretto controllo di Trump, lo ha rimosso e sostituito con un funzionario più “affidabile”, come quelli che sono stati nominati a questi ruoli in molti stati in bilico. In Georgia nelle scorse settimane, i funzionari repubblicani hanno introdotto nuove regole che permetterebbero alle commissioni di “sospendere” la certificazione e condurre “indagini” (sempre su ipotetici brogli) se lo ritenessero necessario. Le riforme a sorpresa hanno ricevuto l’immediato encomio di Trump. Il copione insomma ricalca quello di quattro anni fa: insinuazione, intimidazione e sovversione. «Dobbiamo aspettarci che gli operatori siano meglio organizzati e Trump più disperato», ha dichiarato al New Yorker Marc Elias, a capo della task force di legali organizzata dalla campagna di Kamala Haris per monitorare la situazione. Aggiungendo: «Non è sostenibile un sistema a due marce, in cui una delle parti può vincere per un voto, mentre l’altra e obbligata a ottenere plebisciti abbastanza inconfutabili da fugare ogni dubbio».

Fin quando la crisi non sarà abbastanza grave da indurre a una revisione costituzionale, tuttavia, la situazione è effettivamente questa. E Donald Trump ha aggiunto la variabile di un demagogo autoritario senza scrupoli, disposto a spingere nuovamente il sistema potenzialmente fino a un punto di rottura. Ora che il terreno è preparato, per il 6 novembre, l’indomani delle elezioni si prospetta uno scenario pericoloso. Bisogna plausibilmente aspettarsi una immediata dichiarazione di vittoria da parte di Trump, forse già nella notte, seguita da appelli per fermare lo spoglio ancora in corso, perché certamente viziato. A seguire sono probabili, se non scontate, le pressioni sulle commissioni elettorali già allertate per fermare la certificazione dei risultati, accompagnati da ricorsi nei tribunali e infine, se necessarie, pressioni perché il Congresso non sancisca un eventuale risultato sfavorevole.

Foto di copertina di Luca Celada, USA, agosto 2024.

SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS

Per sostenere Dinamopress abbiamo attivato una nuova raccolta fondi diretta. Vi chiediamo di donare tramite paypal direttamente sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno