cult

CULT

Un romanzo del pensiero e del paradosso

“Manifesto Incerto. Con Walter Benjamin, sognatore sprofondato nel paesaggio” di Frédéric Pajak (L’Orma editore, traduzione di Nicolò Petruzzella) è un libro-oggetto dedicato a Benjamin di cui l’autore ripercorre l’esperienza dell’esilio concentrandosi sui due viaggi del 1925 e del 1933. Un invito tattile e visivo a riflettere sulla storia, sul viaggio e sulla morte

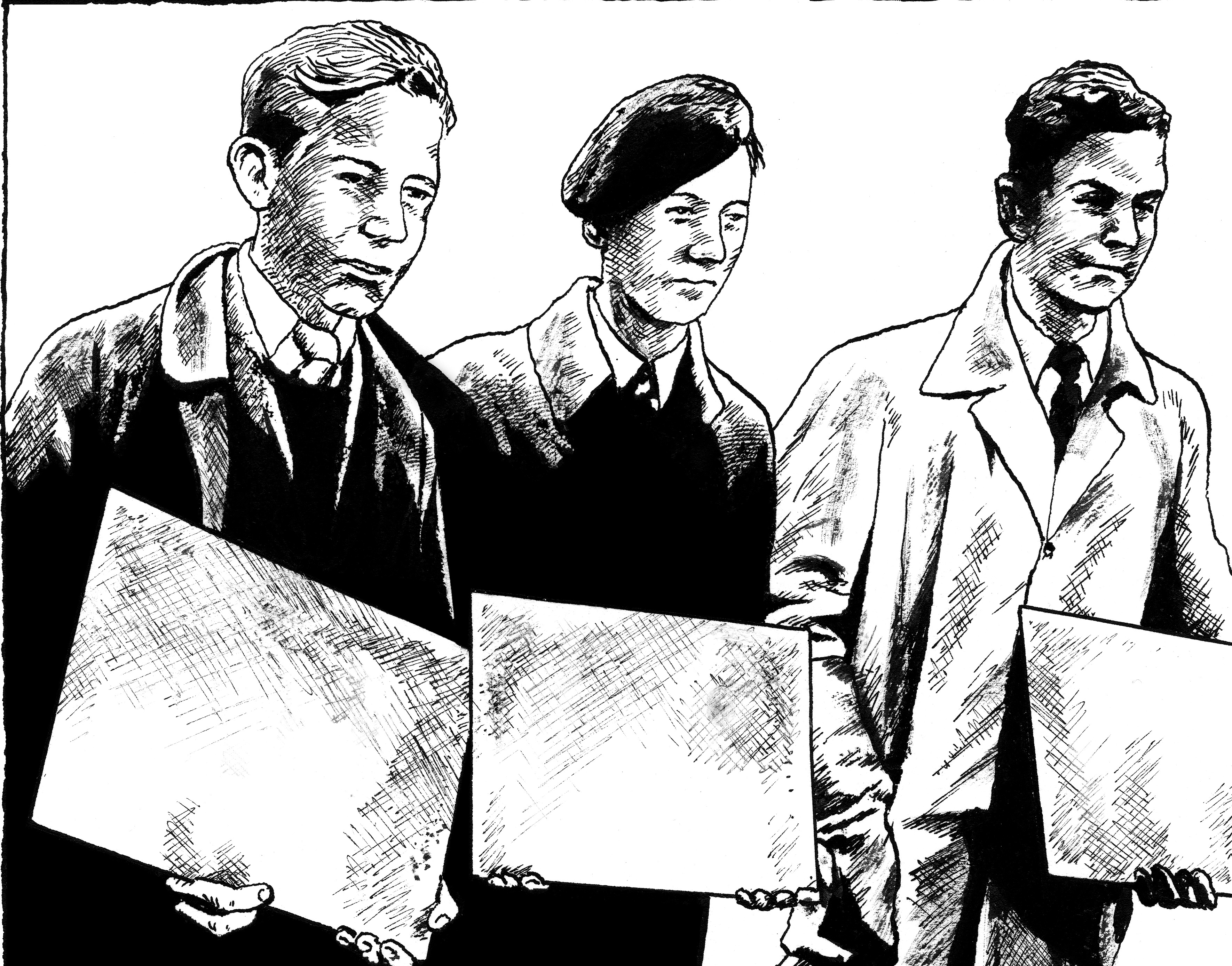

Recensendo Strada a senso unico di Walter Benjamin, Adorno coniò l’espressione «immagini di pensiero», che definì come «immagini ambigue scarabocchiate (…) di qualcosa che non può essere detto a parole». Frédéric Pajak dedica il primo volume del suo Manifesto Incerto, uscito da poco in Italia per l’Orma editore nella bellissima traduzione di Nicolò Petruzzella, a Walter Benjamin e fa propria in un certo senso questa definizione della sua scrittura per restituircela, alla lettera, in forma di immagine. Tutti gli otto volumi che (per ora) compongono il Manifesto – dedicati ad autori e artisti quali Breton, Van Gogh, Emily Dickinson, Marina Cvetaeva, Paul Léautaud, Ernest Renan, ecc. – possono essere definiti come opere di immagini e parole: grandi tavole disegnate in cui domina il nero occupano la pagina e visivamente riducono il testo a corollario – in realtà non è così, perché il lettore presto scopre che testo e immagine non si corrispondono, nel senso che non si illustrano a vicenda, la parola non è didascalica e l’immagine non è narrativa. Dunque non è un caso, forse, che i primi tre volumi della serie siano dedicati a Walter Benjamin. Il primo si spera verrà seguito dalla pubblicazione italiana del secondo, dedicato alla Parigi di Benjamin e del terzo, che racconta i suoi ultimi due anni di vita.

Secondo Adorno le «immagini di pensiero» provocano una «sorta di corto circuito intellettuale che di per sé non offre argini al pensiero concettuale, ma colpisce con la sua forma enigmatica e con ciò mette in moto il pensiero». Il genere “coniato” da Pajak è stato definito come saggio grafico, romanzo grafico, saggio autobiografico e storico-filosofico, tutte definizioni che l’autore a suo modo rifiuta, preferendo quelle date per via negativa. Parlando di un altro suo libro che narra le vite di Nietzsche e Pavese sullo sfondo della città di Torino, dice: «non si tratta di una biografia, e meno ancora di un’autobiografia, non è un libro di storia, e neanche di storie, non è un libro di geografia, non è un romanzo e non è neanche una bande dessinée». L’idea di Adorno che la scrittura di Benjamin e, con essa, seguendo questa definizione, il modo di procedere di Pajak, sia priva di argini, è la sensazione che si ha aprendo il libro. Innanzitutto – e per questo viene da pensare che sarebbe piaciuto a Benjamin stesso – è un libro-oggetto, che invita al tatto, come gli album, i quaderni, le raccolte. In secondo luogo richiede che vi si addentri non leggendo ma cercando le corrispondenze, tra testo e immagine, immagine e testo, che formano un rimando che è un esercizio: luoghi e volti, verticali, orizzonti, il mare, la folla, una nave, le immagini sono una sorta di biografia a sé, di tutto quello che non può essere immediatamente detto e che tuttavia, anziché essere sfondo – le immagini occupano tutta la pagina – sembrano confermare che il disegno sia piuttosto il tentativo di comporre una sorta di preistoria del pensiero, una sua genealogia materiale, restituendo i luoghi in cui si costruisce e di cui si costituisce.

Adorno parlò della preminenza dell’oggetto sul soggetto, della sua costitutiva eccedenza – la ragione diventa irrazionale dove «si dimentica di ciò che sopravvive in esso come non pensiero». In Benjamin questa intuizione è realizzata ed è esposta: si fa collezione che mostra significati e trame a cui ci può solamente sottomettere – mai replicare per intero, o ridire, suggerisce Pajak, con «il senno di poi». Ed è qui che Pajak entra nella storia, per via diretta e micrologica, ovvero attraverso la vita, osservandola da vicino, registrando i suoi frammenti, episodi singoli, conversazioni, ricordi, suggestioni, che stanno nei luoghi, e nei paesaggi – in questo senso Benjamin è «sprofondato» nel paesaggio, non può davvero distaccarsene. Pajak scrive: «“Soggettività” è diventata una parola impronunciabile. Benjamin si è autoespulso dalle storie della letteratura per dedicarsi alla Storia con la S maiuscola, la Storia politica e sociale, senza tuttavia eluderne la dimensione esistenziale. I suoi frammenti su Baudelaire hanno l’aria di un autoritratto».

Se Baudelaire presta, in un certo senso, la sua vita a Benjamin, quella di Benjamin serve a Pajak – che dice: «Il plagio è necessario», a sua volta citando Isidore Ducasse. Alcuni dei capitoli del libro – che si compone di sezioni, di episodi che intrecciano vite diverse e vari piani temporali – sono autobiografici, come il primo, in cui diventa evidente che il chiaroscuro dei disegni corrisponde a un lavorio delle parole, «bagliori intermittenti come buchi di luce sulla pagina nera», che è quello della memoria, che può esercitarsi solo per il tramite delle vite di altri. L’infanzia di Pajak – già definita come «vita clandestina»– è segnata dalla perdita, dall’assenza, dall’oblio – una nonna che lo ama ma che smette di riconoscerlo – e soprattutto, dall’esilio, dal senso di un esilio che fa dire a Pajak che «gli esuli non dimenticano la propria terra», in un capitolo dedicato a Beckett, a proposito del suo incontro con Joyce, «esule perenne». Il tema dell’esilio si dipana in immagini di vita rurale, isole, villaggi che sono ignorati dal resto dell’umanità, rimasti «immobili da secoli» (in un capitolo dedicato a una Sicilia antica e ferma nella calura estiva), alternate alle immagini del mare, e della vita a bordo di una nave: al centro del romanzo c’è il viaggio e in particolare i due viaggi che Benjamin fece nel 1925 e nel 1933. Un modo di andare irrequieto e famelico, e allo stesso tempo una fuga: il viaggio del ’33 si compie sullo sfondo dell’ascesa del nazismo, da cui Benjamin, tuttavia, propriamente non fugge, decidendo di restare nel vecchio continente – «Se il nemico vince, neppure i morti saranno al sicuro».

A bordo della nave che nel ’33 lo porta a Ibiza, Benjamin «intrattiene un fitto dialogo con il capitano e l’equipaggio». Vuole sapere tutto, «annerisce pagine di taccuini con i racconti della durezza della vita di bordo che ascolta dai marinai». Si tratta di «materiale epico», di un’arte del racconto, «arte della narrazione orale», che secondo Benjamin si sta estinguendo. Si tratta della sua predilezione per la figura del narratore, contrapposta a quella del romanziere, una contrapposizione che si basa tutta sulla possibilità che l’esperienza sia presente– quella del romanzo è «esperienza in absentia». Motivo per cui la narrazione-viaggio si costruisce come una «grande riflessione sui tempi, e sulla Storia», sul legame che intercorre tre le vite degli ultimi e il fatto che «la narrazione è fondamentalmente oppressa».

Il Manifesto Incerto è in un certo senso l’elogio della voce e delle tracce di quella stessa esperienza di cui Benjamin parla in Esperienza e povertà, testo che «riecheggia come un presagio». Sebbene la guerra che incombe oggi non sia quella dal cui fronte, nel testo di Benjamin, gli uomini tornano ammutoliti, privi di esperienza comunicabile, è vero anche che «oggi viviamo gli ultimi scampoli di tale pace, e con questi improvvisiamo una società che cancella quelle precedenti, una società senza memoria». Quella di oggi è una «guerra del tempo che soffoca tempo, (…) mossa da un presente orfano del proprio passato quanto dissipato in un futuro improbabile». Compito del narratore è il recupero, nel racconto-immagine, di ciò che tuttavia «langue nello stato del ricordo, un ricordo immoto, privo di lingua, sostanza, realtà». È per questo che l’autore compone un libro fatto di «scene d’avventura, ricordi sparsi, aforismi, fantasmi, eroi dimenticati, alberi, la furia del mare», di oggetti che «vivono di vita propria» e rappresentano «l’effigie di un sentimento confuso».

Se la «confusione», l’incertezza, sono necessarie a sfuggire agli effetti opprimenti e mortiferi di una certezza che può essere solo ideologica – il titolo del suo Manifesto viene a Pajak negli «anni delle ideologie, comunisti, fascisti, teste piene di certezze», che sono anche gli anni degli attentati terroristici di matrice fascista nell’Italia che Pajak attraversa – le storie di cui si compone il volume possono darsi attraverso lo sforzo di coloro che tentano di salvarle. L’immagine-testo è traccia, evidenza, del fatto che si accede alla propria storia solo per mezzo della storia di altri. Per mezzo di chi ha guardato per noi, di chi ci ha attesi, di chi ha tenuto una parte che è stata per questo salvata. Il racconto di Pajak è pervaso dal senso di lutto e di rivolta che caratterizza gli scritti di Benjamin, Pajak dice «opera collerica della Pietà», che necessita «dello sguardo degli altri» per riuscire «a vedere meglio»; del prestito, della citazione, del plagio, che servono a «raccontare meglio il dolore e la pietà».