approfondimenti

MONDO

Tre anni dopo, la guerra in Afghanistan

Poco più di tre anni dopo quel 15 agosto, giorno che ha sancito la definitiva risalita al potere dei talebani, fare un bilancio della situazione in cui si trova l’Afghanistan è un’operazione tanto delicata quanto necessaria. Non solo per le conseguenze politiche del colpo di stato ma anche per il velo d’ombra che è silenziosamente calato sul paese e sulla sua popolazione

Prima della risalita al potere dei talebani, l’Afghanistan viveva già una crisi umanitaria senza precedenti. Dall’agosto di tre anni fa, la crisi economica, la fame, le inondazioni e i terremoti non hanno fatto altro che aggravare una situazione già fortemente compromessa. I dati sono incontrovertibili: quasi il 60% della popolazione vive sotto la soglia di povertà, un afgano adulto su tre è malnutrito, mentre i bambini superano il 40%. L’apparato sanitario non è in grado di sopportare la richiesta di cure mediche ed è al collasso. Dall’agosto 2021, circa 29,2 milioni di persone avrebbero urgentemente bisogno di assistenza umanitaria, con un aumento del 480% in soli cinque anni. L’inflazione è a livelli record. La disoccupazione e il lavoro minorile sono ormai fenomeni dilaganti. Le libertà individuali sono pressoché tornate alla situazione precedente l’occupazione occidentale, mentre la condizione femminile, continua a essere una delle peggiori di tutto il mondo. Per le donne infatti, niente diritti (tra cui addirittura quello di parlare in luoghi pubblici), scuola, lavoro, indipendenza. Ed è ristabilita la legge coranica.

Tutto questo senza contare il silenzio da parte dei mass media internazionali che dopo lo scoccare del secondo anno dal colpo di stato talebano, hanno praticamente smesso di raccontare ciò che continua a succedere in Afghanistan. Innanzitutto, a vantaggio del nuovo governo capeggiato dal Mullā Hibatullah Akhundzada e del suo seguito, i fedelissimi studenti del Corano provenienti in larga parte dalla provincia sud-occidentale del Belucistan. Luogo in cui Hibatullah Akhundzada ricopre tutt’ora la funzione di Amīr al-Muʾminīn, letteralmente “Comandante dei credenti”, uno dei titoli più importanti e apicali dell’Islam contemporaneo.

Ma perché un’importante guida religiosa al potere? Perché l’Afghanistan che Akhundzada e i suoi ministri stanno governando, aldilà della definizione di “Repubblica islamica” utile semmai a favorire la realpolitik talebana in campo internazionale, è tornato di fatto sotto il loro controllo. I talebani. Una teocrazia religiosa di stampo dittatoriale e totalitario.

Tuttavia, c’è ancora chi si oppone ad Akhundzada e ai suoi. Soprattutto nel nord del paese, dove storicamente risiedono i più convinti combattenti anti-talebani, l’opposizione sta continuando nel suo tentativo di contrapporsi al nuovo governo. La valle del Panjshir, come anche la provincia del Badakhshan, sono attualmente due dei punti nevralgici di questa resistenza che nega alle truppe talebane il controllo totale dell’area. E non è una cosa da poco, soprattutto se si considera che Bazarak, la città più importante della provincia, dista solo 150 km da Kabul. Sarà anche per questo motivo che solo dall’inizio del 2024, gli attacchi nella capitale contro il governo sono stati addirittura ventinove.

Ma chi attacca i talebani? A Kabul, come abbiamo detto, operano alcune cellule agli ordini degli uomini della valle del Panjshir. Divisi in gruppi al massimo di cinquanta uomini, compiono il loro addestramento in clandestinità. Poi, quando occorre, attaccano obiettivi militari e non.

Il copione è quello classico della guerriglia contro un esercito regolare: assalti alle caserme più isolate, bombe nei posti di blocco più scomodi e l’intelligence, l’infiltrazione nelle istituzioni del governo talebano.

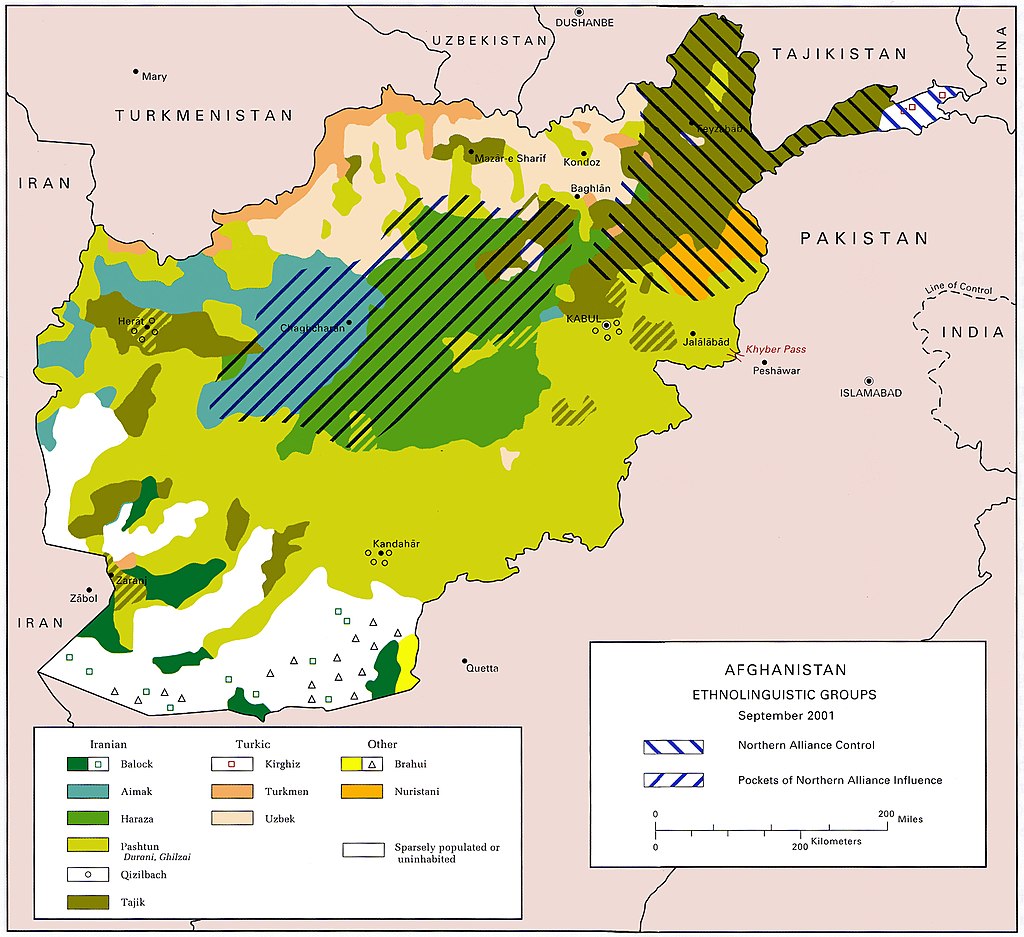

Ma è solo una piccola parte del tutto. In realtà, il fenomeno della resistenza anti-talebana, più che un movimento urbano risulta essere un’organizzazione paramilitare che opera all’interno dell’Afghanistan, ma allo stesso tempo risiede fuori dai confini nazionali. Ad esempio, in Tagikistan, dove i combattenti originari del Panjshir (dai 3 ai 7 mila uomini) fin dall’inizio del 2022, hanno trovato appoggio logistico-militare e protezione politica. La ragione di questa alleanza è strettamente collegata alla composizione del Frn (Fronte di Resistenza Nazionale) che raccoglie molti di questi piccoli gruppi che si muovono e operano nella zona a cavallo tra il Tagikistan e l’Afghanistan. Peraltro, attraversando uno dei territori più impervi al mondo: la catena montuosa dell’Hindū Kūsh. Ed è una composizione che prima di essere politica o religiosa, racconta con precisione cos’è l’Afghanistan, perché è su base etnica: quasi tutti i suoi aderenti infatti, sono tagik.

Ma non ci sono solo loro, anzi. Oltre al Frn a guida tagika, nell’Afghanistan centro-meridionale al momento opera anche il Mla (Movimento di liberazione dell’Afghanistan) che però raggruppa i combattenti di un’altra etnia, a dire il vero, tutt’altro che in minoranza come quella tagika, ovvero quella pashtun. Per capirci, la stessa della stragrande maggioranza dei talebani.

Altro problema: oltre ad avere un nemico esterno più o meno formalmente appoggiato da un paese confinante, i talebani si trovano a essere minacciati anche dall’interno. Nello specifico, proprio dalla zona dove storicamente nasce il loro movimento religioso. Quella a sud, confinante con il Pakistan, altro paese che ha giocato – e gioca tutt’ora – un ruolo fondamentale nel supporto ai talebani. In passato in chiave anti-sovietica, poi anche anti-americana.

Questo tipo d’influenza di altri stati, confinanti e non, nella politica interna afgana, è una delle chiavi di lettura più importanti della sua crisi. Senza contare poi il dissesto economico che sta letteralmente immobilizzando il paese, avvicinandolo sempre di più a un’economia informale, se non apertamente illecita. A tal proposito, il ricavato della produzione di oppio è passato dal 9% al 14% del PIL nazionale, con un conseguente impatto sul fenomeno della tossicodipendenza tra la popolazione, anche questa in drammatico aumento. Ma è solo uno degli elementi; solo una piccola parte del più complesso dissesto che attraversa l’Afghanistan.

In questo senso, anche i numeri della migrazione di massa afgana rimangono catastroficamente unici. Partiamo da un dato di fatto: la popolazione afgana fugge dal suo paese almeno dal 1979. Sebbene alcune persone siano tornate, ci sono 2,3 milioni di afgani registrati come rifugiati solo nella regione, soprattutto nei vicini Pakistan e Iran.

Ai quali bisogna aggiungere, dall’inizio del 2021, almeno altre 200mila persone circa. Senza contare i 5 milioni che avevano già lasciato il paese durante questi ultimi vent’anni di guerra. In totale, fanno un’enormità di persone in fuga da quasi cinquant’anni.

Al netto di qualche piccolo movimento di rientro in Afghanistan, sul quale però non ci sono ancora dati attendibili, quello che si può dire con certezza è che una parte considerevole della popolazione afgana, continua a vivere sradicata e dispersa altrove. In Europa, 400 mila persone circa. Negli Stati Uniti, 90 mila. Anche se per gli Usa è un discorso diverso perché dovrebbe essere previsto il cosiddetto Siv (Special immigrant visa), una categoria di visti per i cittadini stranieri che hanno collaborato con gli Stati Uniti in Iraq e in Afghanistan. Di questi Siv ne sono stati rilasciati solo 90mila su 150mila richieste. Fanno 60mila persone disperse da qualche parte nel mondo.

In Italia, la situazione non è diversa. Rispetto alle 5.482 persone afgane arrivate attraverso le operazioni militari e poi inserite nella Rete Sai (Sistema di accoglienza e integrazione), i numeri degli arrivi effettivi verso l’Europa non possono essere precisi perché sono “irregolari”, è vero. Ma sono ugualmente 100 volte più grandi. Secondo una stima dell’UNHCR infatti, dal 2021 a oggi, fino a 500mila afghani hanno effettivamente lasciato il proprio paese verso l’Europa.

Una delle direzioni principali di questa fuga di massa è stata ovviamente la rotta balcanica. E questo, per gli afgani come per chiunque altro sia mai stato costretto a percorrerla, ha significato vivere tutto quello che ne consegue: percorsi interminabili in barca e a piedi, muri, filo spinato, violenze, furti e privazioni di ogni tipo.

Il tutto, sotto la supervisione e la costante violenza agita sui confini dalle polizie nazionali e internazionali. Come Frontex, ad esempio, e la sua prassi di respingimenti illegali, la detenzione amministrativa, la violazione dei diritti d’asilo come quelli umani. L’Europa insomma, a tantissimi afgani, ha risposto così.

Tornando in Afghanistan, il punto sembra quindi essere lo stesso di tre anni fa. Lo riassume perfettamente, ad esempio, Makena Kelly, giornalista americana che titola Gli afgani traditi un suo articolo su “Internazionale” del settembre 2022. La giornalista scrive a proposito del mancato aiuto a chi fuggiva da una guerra voluta, in prima battuta, proprio dagli Stati Uniti. Ed è un articolo che riporta innanzitutto una serie di fallimenti. Nel mirino di Makena Kelly e del suo articolo, infatti, ci finisce tutto il sistema di accoglienza americano, incapace di fornire reale supporto al popolo afgano sia in termini di reale ricezione (abbiamo già parlato della sistematica negazione del Siv) sia in quelli d’integrazione nel tessuto sociale. Riguardo a questo aspetto, un uomo che a Kabul era un informatico al servizio della logistica americana, nell’articolo di Makena, afferma: «Dal giorno in cui sono entrato negli Stati Uniti prendo farmaci per la depressione. È l’unica cosa che mi dà sollievo, almeno per un breve periodo. Non posso farci niente». E come lui, tanti altri costretti a rimanere inoccupati, senza casa e senza futuro. La tesi dell’articolo di Makena insomma, è tanto semplice quanto potente: il popolo afgano è stato abbandonato e tradito, il fatto è che le conseguenze della guerra ci sono ancora e non accennano a smettere d’impattare contro le vite delle persone, anche se risiedono fisicamente fuori dall’Afghanistan.

La conferma di quello che riporta Malena Kelly, arriva direttamente da uno dei capi indiscussi della resistenza afgana, Ahmad Massoud, che in una delle prime interviste rilasciate dopo il colpo di stato del 15 agosto 2021, entra ancora più nel vivo della tematica e lancia osservazioni che non possono che essere lette come accuse. L’intervista a Massoud si svolge in una località anonima, anche se ovviamente entro i confini del Tagikistan. Per lui, il figlio del “Leone del Panjshir”, quella dell’agosto 2021 è stata solo la fine di una fase. La guerra contro i talebani – per i panjshiri come lui – non è affatto finita, anzi. Al massimo, possiamo dire che prosegue seguendo nuove direttrici e strategie. Anche inedite se vogliamo intenderle così.

Riguardo al tradimento invece, Massoud lo ribadisce con chiarezza. Testualmente: «Perché prima del 15 agosto, per voi, era così importante combattere i talebani e dopo il 15 agosto non lo era più? Per questo gli afgani si sono sentiti abbandonati e persino traditi».

L’intervista prosegue: per Massoud, gli accordi di Doha sono solo l’exit strategy dell’Isaf, ovveroun artefatto politico per far uscire di scena le truppe della coalizione. Il colpo di stato talebano insomma, è solo una parentesi. Adesso, la guerra continua.

E non è affatto l’unico a pensarla così. La stessa cosa la dice anche un mujāhidīn nascosto tra le montagne del Panjshir, riparato in una malga alle pendici dell’Hindū Kūsh. Membro del Frn, cappello tradizionale pakol in testa, fucile Ak-47 in mano. E non è una metafora o un esercizio di fantasia. Questo mujāhidīn è un uomo in carne e ossa. E parla. L’uomo risponde alle domande di una giornalista tedesca. L’intervista fa parte di un video reportage che si può vedere integralmente sul sito italiano di Arte. E raccoglie al suo interno un contenuto prezioso: la prima volta che una troupe di giornalisti fa una serie di domande a un gruppo del Frn dal vivo.

I combattenti, raccolti attorno a una stufa al centro della malga, sono circa una ventina. L’intervistatrice è arrivata lì di notte, sulle pendici delle montagne più alte del mondo, solo grazie a una guida panjshira e una lampada frontale. D’altronde, come viene spiegato, la luce della luna illuminava troppo poco.

Arrivati alla malga, l’uomo intervistato si presenta alla giornalista come uno dei comandanti locali. E dice: «Dobbiamo toccare l’avversario sul vivo, obbligarlo a un’intesa per poterci riprendere le nostre province. Dopo tutti questi anni di guerra, la morte fa parte della nostra vita. Non abbiamo scelta. Dobbiamo difendere la nostra gente e il nostro paese».

Tutte le immagini sono tratte da https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images

SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS

Per sostenere Dinamopress abbiamo attivato una nuova raccolta fondi diretta. Vi chiediamo di donare tramite paypal direttamente sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno