cult

CULT

The Best of 2019. I film

Sempre più soffocati da franchise e piattaforme in streaming, il 2019 è stato l’anno in cui anche grandi autori (Scorsese, Baumbach, Soderbergh) hanno scelto di affidarsi a Netflix per distribuire i loro film. Ma ai margini di un panorama sempre più frastagliato e contraddittorio riescono a trovare qualche spazio (anche se spesso distribuiti saltuariamente o solo in pochi centri urbani) anche voci nuove (Mati Diop, Balagov), meno nuove (Sciamma, Hogg, Costa, Larraín, Aïnouz) o affermate (Tarantino, Malick, Almodovar, Allen, Bellocchio). È il cinema all’epoca della crisi della sala cinematografica e questi sono (in ordine alfabetico) i 15 film che abbiamo amato di più di quest’anno

Atlantique

di Mati Diop

Un cantiere di un enorme grattacielo in costruzione a Dakar e un gruppo di lavoratori dell’edilizia sul piede di guerra, perché il responsabile del cantiere è da tre mesi che non paga gli stipendi: tra loro c’è Suleiman, giovane e aitante muratore, che sta avendo una storia d’amore con Ada, una ragazza diciassettenne di una famiglia islamica tradizionalista. Entrambi però, che si vedono di nascosto in riva al mare, nascondono un segreto: lei è stata promessa in sposa a un riccastro locale, che a malapena la guarda in faccia; mentre lui sta per lasciare il Senegal per imbarcarsi su uno dei mezzi di fortuna che tentano, in mezzo a mille rischi, di attraversare l’Atlantico per arrivare in Spagna. Il mare quindi – l’Atlantico del titolo – che è a un tempo lo sfondo sublimato di un amore giovanile, ma anche l’inferno di uno dei traumi più “repressi” e invisibili dei nostri tempi, costituisce l’immagine attorno a cui prende corpo Atlantique.

Un cantiere di un enorme grattacielo in costruzione a Dakar e un gruppo di lavoratori dell’edilizia sul piede di guerra, perché il responsabile del cantiere è da tre mesi che non paga gli stipendi: tra loro c’è Suleiman, giovane e aitante muratore, che sta avendo una storia d’amore con Ada, una ragazza diciassettenne di una famiglia islamica tradizionalista. Entrambi però, che si vedono di nascosto in riva al mare, nascondono un segreto: lei è stata promessa in sposa a un riccastro locale, che a malapena la guarda in faccia; mentre lui sta per lasciare il Senegal per imbarcarsi su uno dei mezzi di fortuna che tentano, in mezzo a mille rischi, di attraversare l’Atlantico per arrivare in Spagna. Il mare quindi – l’Atlantico del titolo – che è a un tempo lo sfondo sublimato di un amore giovanile, ma anche l’inferno di uno dei traumi più “repressi” e invisibili dei nostri tempi, costituisce l’immagine attorno a cui prende corpo Atlantique.

In questa splendida opera prima (presentata a Cannes a maggio e ora visibile su Netflix), Mati Diop, giovane regista di origine senegalese, costruisce il controcampo delle migrazioni del Mediterraneo, adottando un registro a metà tra il sovrannaturale e la descrizione realistica e politica di una generazione di giovani adulti senegalesi, tagliata in due dall’esperienza del trauma della migrazione verso l’Europa. È abbastanza stupefacente in effetti constatare come uno degli eventi politici più cruciali degli ultimi decenni – i movimenti migratori che dall’Africa vanno verso l’Europa, con tutte le conseguenze politiche e sociali che questo ha comportato in entrambi i continenti – non abbiano avuto modalità collettive di rappresentazione simbolica ed estetica. Il trauma delle morti del Mediterraneo rimangono un evento muto, che difficilmente riesce a singolarizzarsi in modo diverso dal vittimismo o dalla speculazione politica. È proprio questo il grande interesse di un film che riesce a mostrare come un evento che non ha un modo per essere simbolizzato non possa che finire per ritornare in una forma rimossa. In questo caso attraverso una maledizione che andrà a colpire tutti quelli – caporali e padroncini locali – che hanno costretto questi giovani a partire per un viaggio pieni di insidie e rischi verso l’Europa. (Pietro Bianchi) Leggi la recensione di DinamoPress

C’era una volta a… Hollywood

di Quentin Tarantino

C’è tutto l’impianto ludico del Tarantino classico in questo Once Upon a Time in… Hollywood: il rifacimento costante di quello che è stato, il gioco con le forme e i linguaggi, il feticismo cinefilo ed enciclopedico. Ma non è Grindhouse perché non è un calco degli anni ’60: quando vuole farlo, semplicemente lo fa (gli spezzoni della serie FBI), ma per il resto gira le immagini del passato esattamente come lo farebbe nel 2019. Il war movie con lanciafiamme contro i nazisti ha la grammatica di oggi, così come le trasferte in Italia: sono film che si fanno e si dànno in una dimensione totalmente trasversale. Rompendo la cesura dei piani temporali, Tarantino esce da ogni tempo e costruisce una storia parallela totalmente autonoma (anti-diacronica e anti-sincronica) e si permette di salvare Hollywood.

C’è tutto l’impianto ludico del Tarantino classico in questo Once Upon a Time in… Hollywood: il rifacimento costante di quello che è stato, il gioco con le forme e i linguaggi, il feticismo cinefilo ed enciclopedico. Ma non è Grindhouse perché non è un calco degli anni ’60: quando vuole farlo, semplicemente lo fa (gli spezzoni della serie FBI), ma per il resto gira le immagini del passato esattamente come lo farebbe nel 2019. Il war movie con lanciafiamme contro i nazisti ha la grammatica di oggi, così come le trasferte in Italia: sono film che si fanno e si dànno in una dimensione totalmente trasversale. Rompendo la cesura dei piani temporali, Tarantino esce da ogni tempo e costruisce una storia parallela totalmente autonoma (anti-diacronica e anti-sincronica) e si permette di salvare Hollywood.

Ma Once Upon a Time in… Hollywood non è Inglorious Basterds, perché quella Storia (la morte dei nazisti) non può essere cambiata, mentre quella del cinema sì.

E soprattutto Once Upon a Time… in Hollywood non è Once Upon a Time in America (passaggio dolente dalla periferia al mondo dove si fanno i sogni) e nemmeno Once Upon a Time in the West (trascinamento indolente dei sogni e dei miti alla periferia). Tarantino sa di poter ri-scrivere (come una favola) il cinema: l’ha fatto rivitalizzando la memoria della black-exploitation (Jackie Brown), del genere italiano (Kill Bill, Django, Inglorious Basterds) e di quello giapponese (Kill Bill), del grindhouse. Adesso va a salvare l’innocenza perduta di quella notte caldissima del 1969: è difficile (ormai impossibile nell’epoca della chiacchiera sul web) serbare la sorpresa del finale, ma la richiesta di Tarantino di non diffondere particolari sulla trama (accolta in sala all’anteprima al Festival di Cannes a suon di fischi) è sensata in fondo. C’è una magia, una dolcezza ingenua e fiabesca in quel finale, che dovrebbe essere preservata intatta per tutti coloro che andranno a vedere il film per la prima volta.

In Inglorious Basterds era il grande cinema, una proiezionista cinefila, a (non) cambiare il mondo, qui è quello piccolo e basso (che gli/ci piace), e anche una certa tv rozza e onesta, a prendersi la responsabilità. Once Upon a Time… in Hollywood è un film triste e disperato, per nulla nostalgico e compiaciuto, doloroso e dolente (si ride vedendolo, si piange pensandoci), ma non arreso, semmai ammutinato.

Angosciante anche, tra un ammiccamento e un altro perché, quando incomincia a mettere in scena certi oggetti della memoria (Polanski e la Tate, Manson e lo Spahn Ranch), davvero serpeggia il terrore che, con mostruoso cinismo, abbia deciso di irridere la tragedia di Cielo Drive. Ma Tarantino cinico non lo è davvero (almeno quest’ultimo) e tutto si trasforma in un atto di amore assoluto. (Andrea Bellavita) Leggi la recensione di DinamoPress

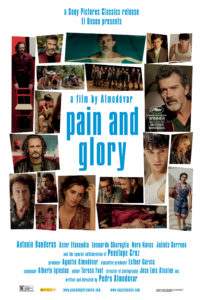

Dolor y gloria

di Pedro Almodóvar

Dolor y gloria è l’ultimo favoloso dramma di Pedro Almodovar, una sua personale anatomia della memoria che prende vita sul corpo e attraverso la storia di Salvador Mollo, un regista stanco e dolorante. Come indica l’assonanza tra i due nomi, quasi un perfetto anagramma, il film gioca tra reale e romanzesco, vita e cinema, costruendo un paradigma indiziario che sta al pubblico capire e interpretare.

Dolor y gloria è l’ultimo favoloso dramma di Pedro Almodovar, una sua personale anatomia della memoria che prende vita sul corpo e attraverso la storia di Salvador Mollo, un regista stanco e dolorante. Come indica l’assonanza tra i due nomi, quasi un perfetto anagramma, il film gioca tra reale e romanzesco, vita e cinema, costruendo un paradigma indiziario che sta al pubblico capire e interpretare.

La storia inizia con una bellissima scena di apnea – un grande corpo sommerso nell’acqua di una piscina – a indicare, forse, come fare cinema oggi per l’autore spagnolo sia più uno sforzo di concentrazione che un respiro a pieni polmoni.

Poetico e commovente, questo film è un lungo viaggio – di Salvador come di Pedro – che punta a ritroso: i fantasmi, il primo e febbricitante desiderio, i film, gli attori e i personaggi, le lacrime d’amore, i tunnel uterini della dimora d’infanzia, gli oggetti transizionali. Una parabola che termina con l’istituzione di nuove norme per un rinnovato inquadramento della vita che si serve delle regole imparate in una vita sul set. E infatti, lo strumento attraverso cui tutto ciò può essere rielaborato è proprio il montaggio, grande strumento intellettuale e veicolo di assoluta libertà per ricollocare le scene del passato nella vita di oggi. Dolor y gloria è un film bello e folle, messo in scena attraverso la cromia un po’ kitsch di un digitale cangiante e piatto, i cui i toni ironici e leggeri trasformano quel corpo dolorante in un glorioso film. (Malvina Giordana) Leggi la recensione di DinamoPress

Ema

di Pablo Larraín

Valparaiso, Cile. Ema ha vent’anni, è una ballerina, una moglie a cui il marito non può dare figli, una madre che ha restituito il bambino preso in adozione: per tutti, anche per sé stessa, è una fallita. Ema, soprattutto, è un corpo in perenne movimento, sul palcoscenico dove è la stella di un corpo di ballo di danza moderna, nei numeri di reggaeton sui tetti dei palazzi, per le strade della città che attraversa da una parte all’altra a piedi, in autobus, in tram, in macchina. La macchina da presa la segue e la ammira, anche lei in perenne ed eccessivo movimento: se Larraín per la prima volta sembra perdere il controllo del proprio cinema, o peggio scadere in una ricerca di eleganza così artificiosa da sfiorare il vuoto, è perché si fa guidare dall’istinto spontaneo e insieme calcolato della sua protagonista, una figura liquida, estrema, irrappresentabile a cui Mariana Di Girolamo (classe 1990) dà un fascino magnetico. Ema, capelli biondo platino, corpo atletico e nervoso desiderato da uomini e donne, è istintiva e plastica, è fuoco e acqua, distruzione e creazione, sessualità e maternità. Soprattutto – ed è qui che sta la grandezza di Ema, film eccessivo e fuori dalle corde del suo autore, ma proprio per questo contemporaneo e capace di anticipare l’esplodere della rivolta in Cile – Ema è il presente che non capiamo e il futuro che saremo, per una volta senza temere di annichilire. Larraín (classe 1976) si riconosce naturalmente nel personaggio di Gael García Bernal (classe 1978), il regista teatrale e marito quarantenne di Ema, che non capisce il reggaeton e non sa interpretarne le coreografie: eppure dal suo sbigottimento nasce un tentativo di capire, di accogliere. Ema, il film, come Ema, la protagonista, non ha una morale: semplicemente, riconosce la necessità di accogliere l’esistente nelle sue forme contraddittorie. Larraín ha realizzato il controcanto – non per forza una sconfessione – di Nocturama di Bonello, la sua versione luminosa, eccitata, ugualmente impotente di fronte all’elefante della giovinezza. (Roberto Manassero)

Valparaiso, Cile. Ema ha vent’anni, è una ballerina, una moglie a cui il marito non può dare figli, una madre che ha restituito il bambino preso in adozione: per tutti, anche per sé stessa, è una fallita. Ema, soprattutto, è un corpo in perenne movimento, sul palcoscenico dove è la stella di un corpo di ballo di danza moderna, nei numeri di reggaeton sui tetti dei palazzi, per le strade della città che attraversa da una parte all’altra a piedi, in autobus, in tram, in macchina. La macchina da presa la segue e la ammira, anche lei in perenne ed eccessivo movimento: se Larraín per la prima volta sembra perdere il controllo del proprio cinema, o peggio scadere in una ricerca di eleganza così artificiosa da sfiorare il vuoto, è perché si fa guidare dall’istinto spontaneo e insieme calcolato della sua protagonista, una figura liquida, estrema, irrappresentabile a cui Mariana Di Girolamo (classe 1990) dà un fascino magnetico. Ema, capelli biondo platino, corpo atletico e nervoso desiderato da uomini e donne, è istintiva e plastica, è fuoco e acqua, distruzione e creazione, sessualità e maternità. Soprattutto – ed è qui che sta la grandezza di Ema, film eccessivo e fuori dalle corde del suo autore, ma proprio per questo contemporaneo e capace di anticipare l’esplodere della rivolta in Cile – Ema è il presente che non capiamo e il futuro che saremo, per una volta senza temere di annichilire. Larraín (classe 1976) si riconosce naturalmente nel personaggio di Gael García Bernal (classe 1978), il regista teatrale e marito quarantenne di Ema, che non capisce il reggaeton e non sa interpretarne le coreografie: eppure dal suo sbigottimento nasce un tentativo di capire, di accogliere. Ema, il film, come Ema, la protagonista, non ha una morale: semplicemente, riconosce la necessità di accogliere l’esistente nelle sue forme contraddittorie. Larraín ha realizzato il controcanto – non per forza una sconfessione – di Nocturama di Bonello, la sua versione luminosa, eccitata, ugualmente impotente di fronte all’elefante della giovinezza. (Roberto Manassero)

Un giorno di pioggia a New York

di Woody Allen

Gatsby Welles (un nome che si commenta da sé), rampollo dell’aristocrazia bianca newyorchese, giocatore d’azzardo che rifiuta il codice di comportamento impostogli dalla madre, giovane studente di un college privato dell’Upstate New York che torna in città per un weekend, attraversa la città sforzandosi di farla aderire al proprio ricordo e al proprio fantasma. Lasciato solo dalla fidanzata Ashleigh, aspirante giornalista che insegue prima un famoso regista, poi il suo sceneggiatore e infine una star attorniata di paparazzi, Gatsby vede svanire l’illusione di rientrare nel mondo che ama e che ha ricostruito nei suoi desideri – un mondo di bar démodé, di locali dove si fa ancora il pianobar, di atmosfere riconducibili a film, libri, pezzi di jazz. La vita lo sorprende nelle forme di un’altra finzione, su un set allestito per le strade del Village, grazie a un bacio che gli offre una nuova versione della sua verità, della sua luce, della sua pioggia, della sua città ideale.

Gatsby Welles (un nome che si commenta da sé), rampollo dell’aristocrazia bianca newyorchese, giocatore d’azzardo che rifiuta il codice di comportamento impostogli dalla madre, giovane studente di un college privato dell’Upstate New York che torna in città per un weekend, attraversa la città sforzandosi di farla aderire al proprio ricordo e al proprio fantasma. Lasciato solo dalla fidanzata Ashleigh, aspirante giornalista che insegue prima un famoso regista, poi il suo sceneggiatore e infine una star attorniata di paparazzi, Gatsby vede svanire l’illusione di rientrare nel mondo che ama e che ha ricostruito nei suoi desideri – un mondo di bar démodé, di locali dove si fa ancora il pianobar, di atmosfere riconducibili a film, libri, pezzi di jazz. La vita lo sorprende nelle forme di un’altra finzione, su un set allestito per le strade del Village, grazie a un bacio che gli offre una nuova versione della sua verità, della sua luce, della sua pioggia, della sua città ideale.

Ad Allen bastano un primo piano, un movimento di macchina, una sequenza che si prende il proprio tempo, per dare al film una durata spiazzante, una malinconia mai indulgente, una commozione che è quasi felicità. Nella scena più bella del film, con il dialogo fra Gatsby e l’odiata madre gestito con una gravità che sembra provenire da Interiors o Settembre, Allen toglie il trucco alla vita del suo personaggio e alla propria idea di New York: un ricordo è spesso un’immagine illusoria, un equivoco. Anche Ashleigh (originaria dell’Arizona, ricca come e più di Gatsby, grezza ma in fondo sincera nel suo amore per il giornalismo e lo spettacolo) entra in New York come in una fiaba, incontrando tre uomini che rappresentano ciascuno uno stadio progressivo del suo viaggio onirico. E dal set in cui si muove quasi inconsapevole si risveglia dentro la città, trovando anch’ella le sue strade e la sua pioggia, battente e per nulla poetica. Da un teatro di posa in cui incontra un attore che ricorda Gene Kelly in Cantando sotto la pioggia, con la sua aria latina e seducente, arriva a camminare seminuda, letteralmente svestita e struccata sotto l’acqua…

Gatsby e Ashleigh controllano la loro parte di film: lui gestendo il racconto con la voce narrante, lei la ronde di uomini che vorrebbero amarla ma non arrivano a possederla. Entrambi, però, finiscono vittime del film che li vede divisi e protagonisti ed è da questa solitudine – la solitudine della loro luce – che nasce la bellezza di Un giorno di pioggia a New York, fiaba sul destino delle illusioni e sul risveglio dal sogno. (Roberto Manassero) Leggi la recensione su Cineforum.it

High Flying Bird

di Steven Soderbergh

Il trentesimo film di Steven Soderbergh, High Flying Bird, interamente girato con un Iphone come il precedente Unsane e distribuito da Netflix, potrebbe rientrare nella cerchia ristretta dei film di ambientazione sportiva che esplorano il dietro le quinte, il fuori(dal)campo dai più ignorato, che di uno sport detta le dinamiche culturali, economiche e politiche. Quello che, come affermato da uno dei protagonisti, è il “game on top of the game” e definisce le asimmetrie strutturali tra i soggetti coinvolti (in questo caso tra giocatori e proprietari). High Flying Bird ricalca gli eventi del lockout Nba del 2011 che ha visto cedere la Player Association alle pretese dei proprietari delle franchigie. Il peccato capitale di quella negoziazione è stata la Realpolitik del sindacato dei giocatori.

Il trentesimo film di Steven Soderbergh, High Flying Bird, interamente girato con un Iphone come il precedente Unsane e distribuito da Netflix, potrebbe rientrare nella cerchia ristretta dei film di ambientazione sportiva che esplorano il dietro le quinte, il fuori(dal)campo dai più ignorato, che di uno sport detta le dinamiche culturali, economiche e politiche. Quello che, come affermato da uno dei protagonisti, è il “game on top of the game” e definisce le asimmetrie strutturali tra i soggetti coinvolti (in questo caso tra giocatori e proprietari). High Flying Bird ricalca gli eventi del lockout Nba del 2011 che ha visto cedere la Player Association alle pretese dei proprietari delle franchigie. Il peccato capitale di quella negoziazione è stata la Realpolitik del sindacato dei giocatori.

I rookie (giocatori al primo anno nella lega) sono il vero potere contrattuale dei proprietari durante i lockout, perché se i contratti milionari delle grandi star permettono loro di non avere alcuna fretta di incassare l’assegno del mese, di sei mesi o magari di un anno, non vale lo stesso per quelli che non sono mai stati pagati e magari hanno fretta di comprare una casa alla madre fuori dalla inner city. «The problem is that we run out of stories. What’s the story here?» («Il problema è che siamo a corto di storie. Qual è la storia qui?»), chiede l’assistente a Ray Burke, manager di uno dei giocatori più promettenti della lega. Soderbergh si affida appunto a una storia, alla finzione, per dare un’altra possibilità a quegli eventi e va addirittura al di là del riscatto e della vittoria di chi ha poco potere contrattuale: l’idea di Ray infatti è quella creare una lega di proprietà dei giocatori, dove le partite siano trasmesse in streaming su Netflix o su Youtube. Ovvero la presa della propria immagine (ora in mano alla Nba e dunque soggetta a divisione dei ricavi tra giocatori e proprietari), o meglio ancora la “ripresa” della propria immagine, tale da tagliare, per usare un termine cestistico, i proprietari dal gioco. (Jacopo Favi) Leggi la recensione di DinamoPress

The Irishman

di Martin Scorsese

La storia di Frank Sheeran, union man di origine irlandese e delegato sindacale del Local 326 dei Teamster (il sindacato americano dei camionisti) del Delaware, ma anche braccio destro di Jimmy Hoffa, ma anche tirapiedi di Russ Bufalino, boss mafioso italo-americano di Filadelfia: insomma, la figura perfetta per raccontare quel patto scellerato che unì in un certo periodo storico le organizzazioni dei lavoratori americani e la mafia italo-americana e che caratterizzò gran parte della storia degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta (vedi James Ellroy). Scorsese impiega tre ore (e non c’è un solo minuto di troppo) per costruire un’epopea mafiosa tra le più magnifiche del suo cinema, ma è nell’ultima mezz’ora che The Irishman svela la sua natura di racconto retrospettivo e di meditazione sulla morte. Ci è stato raccontato quel mondo, solo per vederlo sparire, così come se niente fosse. Perché Jimmy Hoffa «negli anni ’50 era famoso come Elvis», «negli anni ’60 come i Beatles», mentre ora non se lo ricorda più nessuno, come non manca di far notare a un vecchio ospedalizzato Frank Sheeran l’infermiera che lo cura. Tutti i suoi compagni sono morti. Frank rimane l’unico a custodire uno dei più grandi segreti della storia americana del dopoguerra: chi ha ucciso Jimmy Hoffa? Il problema è che di questo segreto non importa più a nessuno, giusto ai due sbirri federali che vorrebbero risolvere il mistero di quella morte e a cui gli viene risposto: «that’s it». Questo è quanto. Non c’è nient’altro da dire.

La storia di Frank Sheeran, union man di origine irlandese e delegato sindacale del Local 326 dei Teamster (il sindacato americano dei camionisti) del Delaware, ma anche braccio destro di Jimmy Hoffa, ma anche tirapiedi di Russ Bufalino, boss mafioso italo-americano di Filadelfia: insomma, la figura perfetta per raccontare quel patto scellerato che unì in un certo periodo storico le organizzazioni dei lavoratori americani e la mafia italo-americana e che caratterizzò gran parte della storia degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta (vedi James Ellroy). Scorsese impiega tre ore (e non c’è un solo minuto di troppo) per costruire un’epopea mafiosa tra le più magnifiche del suo cinema, ma è nell’ultima mezz’ora che The Irishman svela la sua natura di racconto retrospettivo e di meditazione sulla morte. Ci è stato raccontato quel mondo, solo per vederlo sparire, così come se niente fosse. Perché Jimmy Hoffa «negli anni ’50 era famoso come Elvis», «negli anni ’60 come i Beatles», mentre ora non se lo ricorda più nessuno, come non manca di far notare a un vecchio ospedalizzato Frank Sheeran l’infermiera che lo cura. Tutti i suoi compagni sono morti. Frank rimane l’unico a custodire uno dei più grandi segreti della storia americana del dopoguerra: chi ha ucciso Jimmy Hoffa? Il problema è che di questo segreto non importa più a nessuno, giusto ai due sbirri federali che vorrebbero risolvere il mistero di quella morte e a cui gli viene risposto: «that’s it». Questo è quanto. Non c’è nient’altro da dire.

The Irishman è come se guardasse un mondo a partire da una morte che sebbene non ancora avvenuta è sul procinto di compiersi. Siamo sulla soglia. La bara è già stata comprata, il posto al cimitero è già deciso, la porta è socchiusa e sta quasi per chiudersi. Eppure la storia di quella vita ancora ci viene raccontata. Ma a noi chi? A chi parla Frank Sheeran? Se tutti sono morti, se le figlie l’hanno rinnegato, se nessuno in questo mondo sa più chi sia Jimmy Hoffa, a chi è che sta parlando? Ultimo atto di un mondo che sta scomparendo, ma anche di un cinema che ormai non c’è (quasi) più. (Pietro Bianchi) Leggi la recensione su Doppiozero

La ragazza d’autunno

di Kantemir Balagov

Nei racconti della guerra, i protagonisti sono quasi sempre gli uomini che la combattono. Il cinema ci ha consegnato innumerevoli titoli sull’azione in guerra dei soldati o sugli effetti della guerra nei reduci. La ragazza d’autunno di Kantemir Balagov, premiato come miglior regia nella sezione Un certain regard dello scordo Festival di Cannes, è invece la storia di due donne sopravvissute nella Leningrado del 1945. Istruito dalle pagine di La guerra non ha un volto di donna. L’epopea delle donne sovietiche nella seconda guerra mondiale del nobel per la letteratura Svetlana Aleksievic, questo film squarcia l’opacità di ciò che resta del desiderio e dei corpi di Lya e Masha, quest’ultima di ritorno dalla guerra con un bambino di tre anni. E infatti molti elementi del racconto come della messa in scena sono tutt’altro che al servizio dell’ovvio. L’immagine è luminosa, i colori sono saturi, come nelle atmosfere di Vermeer la fotografia gioca col pigmento puro: il verde, il rosso, il giallo. Colori fortemente simbolici che raccontano i sentimenti e gli stati d’animo e mentali di chi ha resistito all’ombra del sacrificio patriottico maschile e ora tenta di rianimarsi.

Nei racconti della guerra, i protagonisti sono quasi sempre gli uomini che la combattono. Il cinema ci ha consegnato innumerevoli titoli sull’azione in guerra dei soldati o sugli effetti della guerra nei reduci. La ragazza d’autunno di Kantemir Balagov, premiato come miglior regia nella sezione Un certain regard dello scordo Festival di Cannes, è invece la storia di due donne sopravvissute nella Leningrado del 1945. Istruito dalle pagine di La guerra non ha un volto di donna. L’epopea delle donne sovietiche nella seconda guerra mondiale del nobel per la letteratura Svetlana Aleksievic, questo film squarcia l’opacità di ciò che resta del desiderio e dei corpi di Lya e Masha, quest’ultima di ritorno dalla guerra con un bambino di tre anni. E infatti molti elementi del racconto come della messa in scena sono tutt’altro che al servizio dell’ovvio. L’immagine è luminosa, i colori sono saturi, come nelle atmosfere di Vermeer la fotografia gioca col pigmento puro: il verde, il rosso, il giallo. Colori fortemente simbolici che raccontano i sentimenti e gli stati d’animo e mentali di chi ha resistito all’ombra del sacrificio patriottico maschile e ora tenta di rianimarsi.

In un’ambiente sonoro che rievoca continuamente la condizione post traumatica, Balagov ci porta lentamente alla scoperta di queste due donne (le bravissime Viktoria Miroshnichenko e Vasilisa Perelygina) e della loro relazione d’amore. Con un’eleganza incantevole e un ritmo che varia servendosi di long take, macchina a mano e inquadrature fisse, questo giovanissimo regista alla sua opera seconda, compie un gesto di compassionevole giustizia costruendo due testimonianze possibili della violenza invisibile del fronte, come di quella domestica od ospedaliera.

Con un film che arriva prepotente dritto al cuore, Balagov racconta il desiderio di vita nel trauma ancora pieno della Seconda Guerra Mondiale. (Malvina Giordana) Leggi la recensione di DinamoPress

Ritratto della giovane in fiamme

di Céline Sciamma

Ambientata a fine Settecento, Ritratto della giovane in fiamme narra della giovane pittrice Marianne e del suo tentativo di fare un ritratto a Héloïse, giovane ragazza di una famiglia ricca che ha appena lasciato il convento e che è stata promessa in sposa a un nobile di Milano. Il ritratto è in questo film il tramite per accedere alla vita matrimoniale, e la sua negazione lo strumento per rifiutarle e per porre una domanda sul proprio desiderio e la propria sessualità. Tutti i pittori che si sono cimentati in questo arduo compito hanno fallito, perché Héloïse si rifiuta di mettersi in posa e di farsi ritrarre. Fino a che non arriva Marianne. Marianne, Héloïse e la serva Sophie iniziano a passare diversi giorni insieme, in una grande proprietà in riva al mare, e a conoscersi sempre di più, fino a che una sera parlando del mito di Orfeo ed Euridice si pongono la domanda che sta alla base del mito fondativo della riflessione visiva Occidentale: che rapporto c’è tra la visione e la vita? E la risposta che si danno è inequivocabile: Orfeo, quando sta per uscire dall’Ade, si volta a guardare Euridice contravvenendo al patto stretto con gli Dei e provocandone così la morte, perché fa la scelta del poeta, quella di guardare al posto di vivere. Le due cose non possono convivere. O si guarda o si vive.

Ambientata a fine Settecento, Ritratto della giovane in fiamme narra della giovane pittrice Marianne e del suo tentativo di fare un ritratto a Héloïse, giovane ragazza di una famiglia ricca che ha appena lasciato il convento e che è stata promessa in sposa a un nobile di Milano. Il ritratto è in questo film il tramite per accedere alla vita matrimoniale, e la sua negazione lo strumento per rifiutarle e per porre una domanda sul proprio desiderio e la propria sessualità. Tutti i pittori che si sono cimentati in questo arduo compito hanno fallito, perché Héloïse si rifiuta di mettersi in posa e di farsi ritrarre. Fino a che non arriva Marianne. Marianne, Héloïse e la serva Sophie iniziano a passare diversi giorni insieme, in una grande proprietà in riva al mare, e a conoscersi sempre di più, fino a che una sera parlando del mito di Orfeo ed Euridice si pongono la domanda che sta alla base del mito fondativo della riflessione visiva Occidentale: che rapporto c’è tra la visione e la vita? E la risposta che si danno è inequivocabile: Orfeo, quando sta per uscire dall’Ade, si volta a guardare Euridice contravvenendo al patto stretto con gli Dei e provocandone così la morte, perché fa la scelta del poeta, quella di guardare al posto di vivere. Le due cose non possono convivere. O si guarda o si vive.

Ritratto della giovane in fiamme è una riflessione di grande intensità sul rapporto tra il desiderio e la visione. «È davvero così che mi vedi?» – chiede Héloïse alla pittrice Marianne. «Quell’immagine che sta di fronte a me, sono proprio io?» È infatti proprio attraverso l’immagine che la donna storicamente è diventata oggetto da poter essere contemplato e quindi “appropriato” con il contratto matrimoniale. Eppure, dice la protagonista del film interpretata da Adèle Haenel, «tutto scorre»: com’è possibile quindi che tutto questo che io sono venga “stabilizzato” dalla permanenza di un’immagine? Nel visivo però non c’è solo un processo di reificazione dell’identità fluida e inafferrabile del soggetto: c’è anche l’enigma del desiderio dell’altro. Nella domanda «allora è così che tu mi vedi?» non vi è solo l’obiezione dell’«io non sono come tu credi», ma c’è anche il baratro che si apre sul desiderio dell’altro. Héloïse, nel chiedere a Marianne «com’è che tu mi vedi?», si chiede anche: «che cosa io sono per te?», «qual è il tuo desiderio per me?», «che cosa vuoi tu da me?». Un amore che si costituisce tramite un’immagine potrà emanciparsi da quella che è inevitabilmente una minima reificazione? (Pietro Bianchi) Leggi la recensione di DinamoPress

The Souvenir

di Joanna Hogg

Nella Londra di inizio anni Ottanta la giovane Julie è una studentessa di cinema di famiglia benestante: vive la sua vita in un’epoca di trasformazioni, gode dei benefici di un moderno appartamento personale, riflette sulla direzione da imprimere alle proprie aspirazioni artistiche e implicitamente al suo futuro. Non ha risposte certe, ma veste senza pregiudizio quella magnetica, amabile disponibilità al mondo che forse la regista Joanna Hogg, al suo quarto lungometraggio, ha conosciuto alla sua stessa età. The Souvenir sfugge però alle tare del racconto di formazione in odore di autobiografia: nel dispiegare una storia che l’ha riguardata, Hogg si sottrae a qualsiasi compiacimento o nostalgia e riesce a restituire, con implacabile naturalismo, la natura prismatica dell’ambiente in cui Julie si muove, a partire dalla sua difficile relazione sentimentale con Anthony, intellettuale più grande di lei, maschera funebre, bugiardo impenitente, eroinomane. Corpi tormentati, corpi riflessi in infiniti specchi: The Souvenir è un film fatto per lo più di proiezioni, fisiche e intellettuali. Si avvicendano senza soluzione di continuità la storia dell’arte e la letteratura, il super8 e l’avvento del cinema di taglio pubblicitario, la finzione, il documentario e il diario, le convenzioni delle classi privilegiate e la cronaca britannica, il design di interni e il lusso, la musica da Verdi (La forza del destino) al post-punk, fino naturalmente al desiderio, alla sessualità, alle menzogne, ai loro feticci. Tutto passa attraverso le risonanze interiori della sua protagonista, che accoglie o emana, abbraccia e restituisce, e nulla esige anche quando è chiamata a saggiare la tragedia di qualcuno che è la sua nemesi, un buco nero senza pace. Non solo una storia sul femminile, ma su come si formi lo sguardo di una regista, che quanto più spinge avanti la propria utopia, tanto più sente esposta a molteplici incognite la sua singolarità. Innamorata e determinata come la protagonista del quadro di Jean-Honorè Fragonard che dà il titolo al film. In arrivo nel 2020 una seconda parte della storia. (Marco Longo)

Nella Londra di inizio anni Ottanta la giovane Julie è una studentessa di cinema di famiglia benestante: vive la sua vita in un’epoca di trasformazioni, gode dei benefici di un moderno appartamento personale, riflette sulla direzione da imprimere alle proprie aspirazioni artistiche e implicitamente al suo futuro. Non ha risposte certe, ma veste senza pregiudizio quella magnetica, amabile disponibilità al mondo che forse la regista Joanna Hogg, al suo quarto lungometraggio, ha conosciuto alla sua stessa età. The Souvenir sfugge però alle tare del racconto di formazione in odore di autobiografia: nel dispiegare una storia che l’ha riguardata, Hogg si sottrae a qualsiasi compiacimento o nostalgia e riesce a restituire, con implacabile naturalismo, la natura prismatica dell’ambiente in cui Julie si muove, a partire dalla sua difficile relazione sentimentale con Anthony, intellettuale più grande di lei, maschera funebre, bugiardo impenitente, eroinomane. Corpi tormentati, corpi riflessi in infiniti specchi: The Souvenir è un film fatto per lo più di proiezioni, fisiche e intellettuali. Si avvicendano senza soluzione di continuità la storia dell’arte e la letteratura, il super8 e l’avvento del cinema di taglio pubblicitario, la finzione, il documentario e il diario, le convenzioni delle classi privilegiate e la cronaca britannica, il design di interni e il lusso, la musica da Verdi (La forza del destino) al post-punk, fino naturalmente al desiderio, alla sessualità, alle menzogne, ai loro feticci. Tutto passa attraverso le risonanze interiori della sua protagonista, che accoglie o emana, abbraccia e restituisce, e nulla esige anche quando è chiamata a saggiare la tragedia di qualcuno che è la sua nemesi, un buco nero senza pace. Non solo una storia sul femminile, ma su come si formi lo sguardo di una regista, che quanto più spinge avanti la propria utopia, tanto più sente esposta a molteplici incognite la sua singolarità. Innamorata e determinata come la protagonista del quadro di Jean-Honorè Fragonard che dà il titolo al film. In arrivo nel 2020 una seconda parte della storia. (Marco Longo)

Storia di un matrimonio

di Noah Baumbach

L’hanno detto tutti e a ragione, perché il riferimento al Bergman di Scene da un matrimonio è già in quel marriage story del titolo. Ma le differenze tra questi due capolavori dovrebbero interessarci più delle somiglianze: perché nel film di Baumbach del matrimonio non vediamo delle “scene” lungo quell’arco pluridecennale, che fa sì che dell’amore noi cogliamo l’idealità e lo sconforto, la sublimazione e la desublimazione fino a isolarne il nocciolo di verità. No, Baumbach del matrimonio vuole farci vedere la storia, ovvero – come da sempre nel suo cinema postmoderno – la sua narrazione. E lo si vede già in quella prima geniale scena che apre il film (e il cui senso si capirà solo alla fine) dove il matrimonio è già da subito una lettera (e tutte le lettere, diceva Lacan, prima o poi arrivano a destinazione). Si inizia già dal divorzio: perché il problema che si pone il film non è come “salvare” un amore, ma come iscriverlo dentro la propria esistenza, indipendentemente dal fatto che sia finito o meno. E l’unico modo non potrà che essere il punto di vista del figlio, che per tutta la durata del film sembrava essere solo parte della tappezzeria e che invece si svela alla fine come l’unico che riesce a vedere il punto di vista dell’amore (che viceversa sarebbe stata la solita guerra tra avvocati divorzisti cinici). Forse perché il vero problema dell’amore non è il ciclo della sua idealità e della sua caduta, ma quello della testimonianza. Se si è amato davvero, si deve essere capaci di dirlo. Senza lasciarlo all’ineffabile del melodramma o a quell’idiozia che relega la potenza dei sentimenti agli amori di gioventù. Se si è amato davvero, si deve essere capaci di scriverlo. Ovvero di lasciarne traccia. (Pietro Bianchi)

L’hanno detto tutti e a ragione, perché il riferimento al Bergman di Scene da un matrimonio è già in quel marriage story del titolo. Ma le differenze tra questi due capolavori dovrebbero interessarci più delle somiglianze: perché nel film di Baumbach del matrimonio non vediamo delle “scene” lungo quell’arco pluridecennale, che fa sì che dell’amore noi cogliamo l’idealità e lo sconforto, la sublimazione e la desublimazione fino a isolarne il nocciolo di verità. No, Baumbach del matrimonio vuole farci vedere la storia, ovvero – come da sempre nel suo cinema postmoderno – la sua narrazione. E lo si vede già in quella prima geniale scena che apre il film (e il cui senso si capirà solo alla fine) dove il matrimonio è già da subito una lettera (e tutte le lettere, diceva Lacan, prima o poi arrivano a destinazione). Si inizia già dal divorzio: perché il problema che si pone il film non è come “salvare” un amore, ma come iscriverlo dentro la propria esistenza, indipendentemente dal fatto che sia finito o meno. E l’unico modo non potrà che essere il punto di vista del figlio, che per tutta la durata del film sembrava essere solo parte della tappezzeria e che invece si svela alla fine come l’unico che riesce a vedere il punto di vista dell’amore (che viceversa sarebbe stata la solita guerra tra avvocati divorzisti cinici). Forse perché il vero problema dell’amore non è il ciclo della sua idealità e della sua caduta, ma quello della testimonianza. Se si è amato davvero, si deve essere capaci di dirlo. Senza lasciarlo all’ineffabile del melodramma o a quell’idiozia che relega la potenza dei sentimenti agli amori di gioventù. Se si è amato davvero, si deve essere capaci di scriverlo. Ovvero di lasciarne traccia. (Pietro Bianchi)

Il traditore

di Marco Bellocchio

«Na vorta ce stavano i ruoli pe’ gli attori, adesso li fa tutti Favino», dice Martellone (Massimiliano Bruno) nella serie TV Boris (2010). Mancava Tommaso Buscetta – Craxi arriva nel 2020, regia di Gianni Amelio – il pentito più pentito che la storia della Mafia abbia mai avuto. Ma quello per cui è famoso è solo un pezzo della vita di questo personaggio autenticamente transnazionale, che ha passato la maggior parte della sua vita all’estero, soprattutto in Brasile (ottimo l’italiano brasilianizzato di Favino), aperto una pizzeria in USA, subito ritorsioni feroci (due figli e vari altri parenti uccisi) e parlato apertamente dei rapporti tra stato e Mafia. Un uomo che rimane fedele a una sua idea – romantica e fallace, come il film ci mostra – di Cosa Nostra come codice d’onore e rispettabilità. Non è la prima volta che Bellocchio si cimenta con un biopic atipico (Vincere, 2009), e anche in questo caso ne esce un film sopra le righe, quasi sorrentiniano, lungo più di due ore, meravigliosamente sconnesso. Il cuore del film sono i dialoghi con il conterraneo giudice Falcone («ho più paura dello stato che delle Mafia», gli dice quest’ultimo), con cui fraternamente condivide le sigarette. La scena più potente e sballata è il confronto in tribunale con Riina, da una parte il freddo calcolatore, il burocrate di Cosa Nostra che pedissequamente dava e obbediva agli ordini, dall’altra un uomo che amava le donne, la bella vita, le spiagge di Rio e della Florida (dove morì d’infarto nel 2000). Malauguratamente lo spettatore (il maschile non è solo una concessione alla modificabile grammatica italiana) tende a simpatizzare con Buscetta, un uomo problematicamente affascinante, dato che «questo volto non univoco del male è ancora più pericoloso» (dice Favino). Ma intrecciando piani temporali, continenti, lingue, dialetti, Il traditore mostra chiaramente come Buscetta era e sia sempre rimasto un killer spietato, un gregario della Mafia che lo stato è riuscito a portare dalla sua parte. (Luca Peretti)

«Na vorta ce stavano i ruoli pe’ gli attori, adesso li fa tutti Favino», dice Martellone (Massimiliano Bruno) nella serie TV Boris (2010). Mancava Tommaso Buscetta – Craxi arriva nel 2020, regia di Gianni Amelio – il pentito più pentito che la storia della Mafia abbia mai avuto. Ma quello per cui è famoso è solo un pezzo della vita di questo personaggio autenticamente transnazionale, che ha passato la maggior parte della sua vita all’estero, soprattutto in Brasile (ottimo l’italiano brasilianizzato di Favino), aperto una pizzeria in USA, subito ritorsioni feroci (due figli e vari altri parenti uccisi) e parlato apertamente dei rapporti tra stato e Mafia. Un uomo che rimane fedele a una sua idea – romantica e fallace, come il film ci mostra – di Cosa Nostra come codice d’onore e rispettabilità. Non è la prima volta che Bellocchio si cimenta con un biopic atipico (Vincere, 2009), e anche in questo caso ne esce un film sopra le righe, quasi sorrentiniano, lungo più di due ore, meravigliosamente sconnesso. Il cuore del film sono i dialoghi con il conterraneo giudice Falcone («ho più paura dello stato che delle Mafia», gli dice quest’ultimo), con cui fraternamente condivide le sigarette. La scena più potente e sballata è il confronto in tribunale con Riina, da una parte il freddo calcolatore, il burocrate di Cosa Nostra che pedissequamente dava e obbediva agli ordini, dall’altra un uomo che amava le donne, la bella vita, le spiagge di Rio e della Florida (dove morì d’infarto nel 2000). Malauguratamente lo spettatore (il maschile non è solo una concessione alla modificabile grammatica italiana) tende a simpatizzare con Buscetta, un uomo problematicamente affascinante, dato che «questo volto non univoco del male è ancora più pericoloso» (dice Favino). Ma intrecciando piani temporali, continenti, lingue, dialetti, Il traditore mostra chiaramente come Buscetta era e sia sempre rimasto un killer spietato, un gregario della Mafia che lo stato è riuscito a portare dalla sua parte. (Luca Peretti)

La vita invisibile di Eurídice Gusmão

di Karim Aïnouz

A Cannes è stato per molti un amore folgorante ed è senz’altro uno dei film più belli di quest’anno. Il film Karim Aïnouz narra la storia ambientata nel Brasile degli anni Cinquanta e Sessanta dell’amore tra due sorelle, costrette dalla propria famiglia e dalle condizioni sociali a vivere lontane l’una dall’altra. Claudia Durastanti nel suo ultimo libro, La straniera, scrive che il fratello rappresenta la «prima materia» attorno alla quale addensarsi: il primo soggetto con il quale riconoscersi. Il film di Karim Aïnouz allo stesso modo insiste sul tema della ricerca di questo amore primario tra pari all’interno del nucleo familiare, descrivendo la perdita e poi la tensione instancabile a ritrovare quello specchio nel quale riconoscersi. Euridice e Guida, infatti, da quella sera all’inizio del film verranno separate e non si rivedranno mai più: nel momento in cui la seconda tornerà a casa dal viaggio in Grecia, con alle spalle un amore fallito e un bambino in grembo, il padre, patriarca e maschilista, la caccerà da casa e le impedirà di mettersi in comunicazione con la sorella. Le lettere mai recapitate tra le due saranno a centinaia: il desiderio di ritrovarsi negato e fondato su una menzogna e su un fraintendimento di fondo che caratterizzerà e segnerà l’intera loro vita. Il film è soprattutto un canto contro l’oppressione patriarcale delle donne (non solo nella società brasiliana del dopoguerra ma anche nel presente) e la loro riduzione al ruolo di figlie, mogli e madri. Ma è soprattutto la storia della loro riscossa, della possibilità di rifiutarsi, della fuga, della ribellione e del desiderio di costruire rapporti familiari alternativi liberi dai vincoli biologici. (Tania Rispoli) Leggi la recensione di DinamoPress

A Cannes è stato per molti un amore folgorante ed è senz’altro uno dei film più belli di quest’anno. Il film Karim Aïnouz narra la storia ambientata nel Brasile degli anni Cinquanta e Sessanta dell’amore tra due sorelle, costrette dalla propria famiglia e dalle condizioni sociali a vivere lontane l’una dall’altra. Claudia Durastanti nel suo ultimo libro, La straniera, scrive che il fratello rappresenta la «prima materia» attorno alla quale addensarsi: il primo soggetto con il quale riconoscersi. Il film di Karim Aïnouz allo stesso modo insiste sul tema della ricerca di questo amore primario tra pari all’interno del nucleo familiare, descrivendo la perdita e poi la tensione instancabile a ritrovare quello specchio nel quale riconoscersi. Euridice e Guida, infatti, da quella sera all’inizio del film verranno separate e non si rivedranno mai più: nel momento in cui la seconda tornerà a casa dal viaggio in Grecia, con alle spalle un amore fallito e un bambino in grembo, il padre, patriarca e maschilista, la caccerà da casa e le impedirà di mettersi in comunicazione con la sorella. Le lettere mai recapitate tra le due saranno a centinaia: il desiderio di ritrovarsi negato e fondato su una menzogna e su un fraintendimento di fondo che caratterizzerà e segnerà l’intera loro vita. Il film è soprattutto un canto contro l’oppressione patriarcale delle donne (non solo nella società brasiliana del dopoguerra ma anche nel presente) e la loro riduzione al ruolo di figlie, mogli e madri. Ma è soprattutto la storia della loro riscossa, della possibilità di rifiutarsi, della fuga, della ribellione e del desiderio di costruire rapporti familiari alternativi liberi dai vincoli biologici. (Tania Rispoli) Leggi la recensione di DinamoPress

Vitalina Varela

di Pedro Costa

Premiato a Locarno con il Pardo d’Oro, il settimo film di Pedro Costa porta al compimento più cupo la tensione del suo cinema verso i margini, lungo il confine incerto tra la necessità e l’oblio del dolore, a restituire un percorso quasi ascetico dentro le faglie della Storia e le fratture delle vite individuali. Vitalina Varela arriva a Lisbona da Capo Verde, ex colonia portoghese al largo della costa nord-occidentale dell’Africa. Abbandonata dal marito dopo alcuni anni di matrimonio, quando egli fuggì improvvisamente nella capitale continentale, la donna ha dovuto attendere molto tempo prima di poter partire per il Portogallo, ma al suo arrivo scopre beffardamente il lutto – l’uomo è morto da tre giorni – e una casa fatiscente da ricostruire. Come accadeva nel precedente Cavalo Dinheiro, la vicenda essenziale si insinua nelle elegiache geometrie che il dialogo tra luce e buio può generare nello spazio. Piccole candele votive puntellano l’atmosfera alchemica e atemporale che, come pece, avvolge le notti della baraccopoli di Fontainhas, da cui la fotografia primitiva di Leonardo Simoes estrae le sagome dimesse di fantasmi tourneuriani (non è del resto, quello di Costa, un horror privato di ogni funzionalismo o compromesso?). Parole non ordinarie interrogano la sorte e la fede, specialmente nei dialoghi brechtiani tra Vitalina e Ventura, figura feticcio del cinema dell’autore, qui sacerdote-sciamano, infiammato nello spirito, sciancato nelle membra. Un metodo di lavoro in condivisione quotidiana con i propri attori porta Costa oltre ogni convenzione, in uno scambio tra esistenza e arte che determina la qualità finale dell’esperienza cinematografica. Nel quadro di rigore della sua regia, le ombre che abitano il film sembrano lottare stoicamente, per mezzo della propria memoria interiore, contro una struttura che erode se stessa, quasi a dire che il non essere e il non avere di cui si fanno carico possono vivificarsi ancora, arginando la dimenticanza e la caducità delle cose. (Marco Longo)

Premiato a Locarno con il Pardo d’Oro, il settimo film di Pedro Costa porta al compimento più cupo la tensione del suo cinema verso i margini, lungo il confine incerto tra la necessità e l’oblio del dolore, a restituire un percorso quasi ascetico dentro le faglie della Storia e le fratture delle vite individuali. Vitalina Varela arriva a Lisbona da Capo Verde, ex colonia portoghese al largo della costa nord-occidentale dell’Africa. Abbandonata dal marito dopo alcuni anni di matrimonio, quando egli fuggì improvvisamente nella capitale continentale, la donna ha dovuto attendere molto tempo prima di poter partire per il Portogallo, ma al suo arrivo scopre beffardamente il lutto – l’uomo è morto da tre giorni – e una casa fatiscente da ricostruire. Come accadeva nel precedente Cavalo Dinheiro, la vicenda essenziale si insinua nelle elegiache geometrie che il dialogo tra luce e buio può generare nello spazio. Piccole candele votive puntellano l’atmosfera alchemica e atemporale che, come pece, avvolge le notti della baraccopoli di Fontainhas, da cui la fotografia primitiva di Leonardo Simoes estrae le sagome dimesse di fantasmi tourneuriani (non è del resto, quello di Costa, un horror privato di ogni funzionalismo o compromesso?). Parole non ordinarie interrogano la sorte e la fede, specialmente nei dialoghi brechtiani tra Vitalina e Ventura, figura feticcio del cinema dell’autore, qui sacerdote-sciamano, infiammato nello spirito, sciancato nelle membra. Un metodo di lavoro in condivisione quotidiana con i propri attori porta Costa oltre ogni convenzione, in uno scambio tra esistenza e arte che determina la qualità finale dell’esperienza cinematografica. Nel quadro di rigore della sua regia, le ombre che abitano il film sembrano lottare stoicamente, per mezzo della propria memoria interiore, contro una struttura che erode se stessa, quasi a dire che il non essere e il non avere di cui si fanno carico possono vivificarsi ancora, arginando la dimenticanza e la caducità delle cose. (Marco Longo)

La vita nascosta – Hidden Life

di Terrence Malick

Tra la terra e il cielo, la Montagna, che racchiude e sembra proteggere una valle, là dove un uomo arrivato in moto dall’altrove ha conosciuto una donna, l’amore, una famiglia, una terra da arare, una comunità. Ma siamo in pieno nazismo e oltre la montagna c’è il male incarnato nella Storia, un nome, quello di Hitler, per Franz, il protagonista, impronunciabile, e un gesto che non è possibile compiere, degli ordini che non si possono eseguire. Proiettata su uno schermo, in un campo di addestramento, la verità documentaria dell’orrore, materiale di propaganda atto a eccitare le parti più oscure dell’umano, si mostra a Franz che decide, dopo aver visto, di obiettare, di non dare il suo corpo a quell’immagine, di resistere fino alla morte, con una forza della volontà cambiata di segno, fino a un’esecuzione impossibile da evitare (la barbarie non può che andare oltre, impedire il montaggio alternato e salvifico del finale, nell’episodio “attuale” di Intolerance) dopo un ultimo, struggente, casto bacio, rapido, inatteso nella sua flagranza, dato a un altro prigioniero irriducibile, come lui resistente e condannato a morte, poco prima di un’esecuzione che verrà eseguita in uno stanzone-teatro, ai limiti dell’espressionismo più dark. Una scelta di libertà assoluta, quella di Franz, come quella di Malick, che sembra ritornare solo apparentemente a una narrazione lineare, di fatto una partitura sinfonica, scandita dal rintocco di sirkiane campane, più che mai Politica, dove la voce off, quella di Franz e quella di chi lo ama, voci che sono materializzazioni di ophulsiane lettere, alcune forse mai consegnate, si sciolgono nel visivo, in un conflitto amoroso tra suono e immagine, sconfinato, vertiginoso e sublime, dove la profondità di campo e gli inebrianti movimenti della macchina da presa riescono a far parlare, a voce altissima ma anche sommessa, un reale dove il dettaglio si espande a vista d’occhio. Senza ombra di dubbio il miglior film dell’ultimo Festival di Cannes e non solo. (Andrea Pastor) Leggi la recensione sul blog di Film critica

Tra la terra e il cielo, la Montagna, che racchiude e sembra proteggere una valle, là dove un uomo arrivato in moto dall’altrove ha conosciuto una donna, l’amore, una famiglia, una terra da arare, una comunità. Ma siamo in pieno nazismo e oltre la montagna c’è il male incarnato nella Storia, un nome, quello di Hitler, per Franz, il protagonista, impronunciabile, e un gesto che non è possibile compiere, degli ordini che non si possono eseguire. Proiettata su uno schermo, in un campo di addestramento, la verità documentaria dell’orrore, materiale di propaganda atto a eccitare le parti più oscure dell’umano, si mostra a Franz che decide, dopo aver visto, di obiettare, di non dare il suo corpo a quell’immagine, di resistere fino alla morte, con una forza della volontà cambiata di segno, fino a un’esecuzione impossibile da evitare (la barbarie non può che andare oltre, impedire il montaggio alternato e salvifico del finale, nell’episodio “attuale” di Intolerance) dopo un ultimo, struggente, casto bacio, rapido, inatteso nella sua flagranza, dato a un altro prigioniero irriducibile, come lui resistente e condannato a morte, poco prima di un’esecuzione che verrà eseguita in uno stanzone-teatro, ai limiti dell’espressionismo più dark. Una scelta di libertà assoluta, quella di Franz, come quella di Malick, che sembra ritornare solo apparentemente a una narrazione lineare, di fatto una partitura sinfonica, scandita dal rintocco di sirkiane campane, più che mai Politica, dove la voce off, quella di Franz e quella di chi lo ama, voci che sono materializzazioni di ophulsiane lettere, alcune forse mai consegnate, si sciolgono nel visivo, in un conflitto amoroso tra suono e immagine, sconfinato, vertiginoso e sublime, dove la profondità di campo e gli inebrianti movimenti della macchina da presa riescono a far parlare, a voce altissima ma anche sommessa, un reale dove il dettaglio si espande a vista d’occhio. Senza ombra di dubbio il miglior film dell’ultimo Festival di Cannes e non solo. (Andrea Pastor) Leggi la recensione sul blog di Film critica