cult

CULT

Social dilemma – “Don’t be evil” part 2. Contro il tecnocapitalismo etico

Tra i film più popolari di Netflix degli ultimi mesi, “The Social Dilemma” descrive come le piattaforme dei social media modifichino la società e manipolino comportamenti e desideri individuali. Tuttavia dietro alle sensazionalistiche tesi del protagonista del film – l’ex informatico di Google, Tristan Harris – si nasconde quello stesso “soluzionismo” tecnologico che fu al centro del progetto di Google, con solo qualche una spruzzata di eticità in più. Lasciando priva di critica la dimensione capitalistica dei social network.

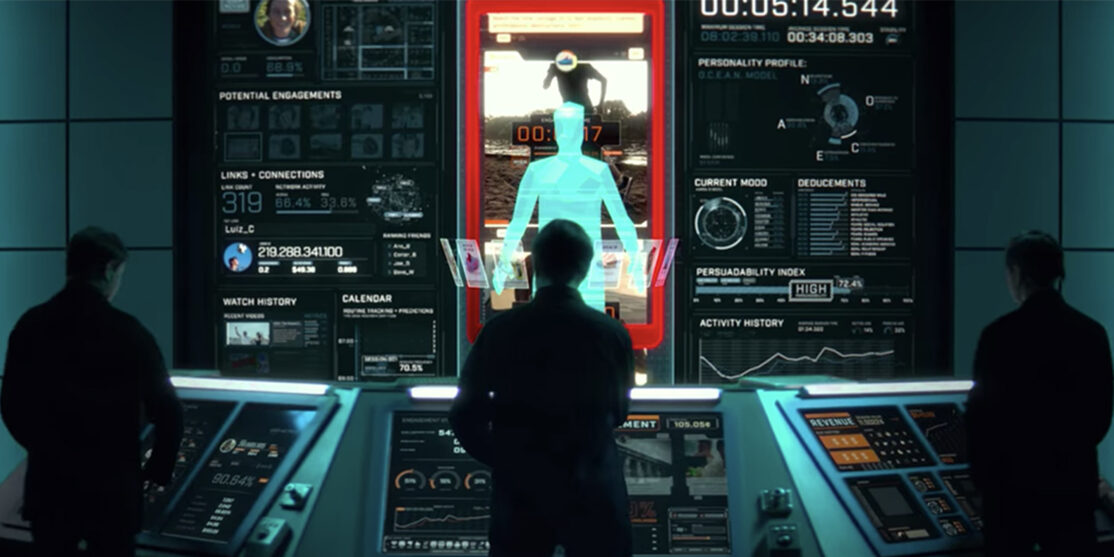

Stabilmente nella top 10 mondiale dei film più visti su Netflix, Social Dilemma, il nuovo documentario di Jeff Orlowski, si pone l’ambizioso compito di descrivere come le piattaforme dei social media modifichino la società e manipolino i comportamenti individuali. In un crescendo inquietante, il documentario svela il funzionamento dei social media rappresentando l’impatto che queste tecnologie producono sulle vite dei componenti di una famiglia tipo statunitense. Un espediente narrativo che porta lo spettatore a immedesimarsi immediatamente con gli avvenimenti descritti nel film. A questi si aggiungono le interviste di tecnici e attivisti delle nuove tecnologie, che rendono il documentario in grado di illustrare accuratamente la penetrante pervasività dei social network, la predazione estrattivistica delle relazioni umane, il proliferare delle fake news, il condizionamento psicologico attraverso la manipolazione degli istinti inconsci.

Nonostante ciò il documentario non porta nulla di nuovo alla ormai consolidata critica dei giganti della Silicon Valley; Social Dilemma è infatti più una sorta di accattivante TED talk del protagonista de facto del documentario, Tristan Harris, che porta sullo schermo nulla di più di un compendio degli effetti nocivi dei social. Harris, un passato da design ethicist a Google, fonda nel 2015 l’organizzazione no profit Time Well Spent con l’intento di sensibilizzare sull’effetto negativo dei social media. Cercando di dare più autorevolezza alla sua organizzazione, ne cambia il nome poco tempo dopo in Center for Human Technology, rimarcando l’immagine da oppositore delle tecnologie “anti umane” dei social: «As long as social media companies profit from outrage, confusion, addiction, and depression, our well-being and democracy will continue to be at risk» è il messaggio che campeggia sul sito del centro.

Messaggio che è anche una perfetta tagline per Social Dilemma, tanto che il documentario sembra proprio essere un’azzeccata operazione di marketing del Center for Human Technology: un modo per presentarsi al grande pubblico, stabilendosi nell’immaginario collettivo come l’istituzione in grado di deviare il corso dello sviluppo tecnologico verso un futuro di etica e democrazia. Un tentativo insomma di posizionarsi nel “mercato” globale della regolamentazione, un settore che negli ultimi tempi sta assistendo alla proliferazione di enti ed istituti con l’obiettivo di normare l’intelligenza artificiale e più in generale i rapporti tra utenti e tecnologie.

Gli ultimi minuti del documentario svelano quali tecnologie riceverebbero la qualifica di “umane”, ottenendo il certificato di “eticità” da parte di Harris e del suo centro: nel finale, le IA “cattive”, interpretate da Vincent Karthesier, il Pete Campbell di Mad Men, vengono sostituite dall’IA “buona”, sempre Karthesier ma vestito di bianco, prodotta dal lavoro collettivo di un gruppo di tecnici. Bastano quindi poche righe di codice, senza stravolgere l’impianto complessivo, un cambio d’abito all’AI, un sorriso pacato sull’interfaccia ed ecco che si può tornare a utilizzare serenamente i social network. Questa ricetta non è altro se non la più pura incarnazione del soluzionismo, l’ideologia secondo la quale ogni problema sia risolvibile da una tecnologia a esso dedicata; una visione in cui l’utente delega il cambiamento ai padroni della tecnica e dell’infrastruttura, che richiedono in cambio una fiducia incondizionata.

Paradossalmente Harris sta dando le stesse garanzie di Google, il moloch malvagio da cui egli afferma di essere fuggito, quando inseriva il principio del “don’t be evil” nel suo codice di condotta. Sappiamo tutti come sia finita, tanto che il motto è stato rimosso ufficialmente nel 2018 durante la riorganizzazione di Google nella nuova società Alphabet. In Social Dilemma il soluzionismo assume un volto umano, si ammanta di etica e democrazia, senza però andare a considerare minimamente i suoi evidenti limiti. Tra tutti, la cecità verso il contesto sociale che genera i problemi da “risolvere” e che produce anche la tecnologia che funge da “soluzione”. Nell’ottica soluzionistica la tecnologia si dà, la sua genesi viene negata e questa negazione sottodimensiona l’utente, ingabbiandolo nel ruolo di mero utilizzatore: l’identità di agente sociale dell’utente viene cancellata in maniera funzionale, per lasciare come unico mezzo possibile di cambiamento l’affidarsi ai tecnici “etici”.

Sposando il soluzionismo Social Dilemma non può far altro che presentare la tecnologia come il frutto di un processo lineare e verticale, dove un gruppo di esperti media tra i desideri degli individui e la loro soddisfazione tecnica. Chiunque abbia un minimo di conoscenza della storia delle innovazioni, ma anche solo un briciolo di senso comune, sa perfettamente che il processo più rassomigliante allo sviluppo tecnologico è la selezione evolutiva: c’è un ecosistema composto da ambiente, società e tecnologie, dove queste ultime sono definite dalle loro caratteristiche e dalle loro interazioni, e una funzione di fit che misura il potenziale successo delle innovazioni. Nell’evoluzione delle specie, la complessità dei fattori che guidano la sopravvivenza degli individui sfugge a formalizzazioni della funzione di fit che non siano semplificazioni utili per simulazioni o analisi a posteriori. Allo stesso modo, nell’ambito tecnologico il successo o il fallimento di un’innovazione non dipende unicamente dalle sue caratteristiche immediatamente misurabili.

Tuttavia, l’estrazione capitalistica del valore richiede una specifica funzione di fit, una serie di metriche in grado di valutare e direzionare lo sviluppo, anche quello tecnologico. Ne è esempio il mondo delle startup, da dove i social media nascono e traggono la propria cultura e valori: gli investitori decidono di finanziare una compagnia basandosi unicamente su un gruppo di indici prestabiliti, quali uac (user acquisition cost), mrr (monthly recurring revenue), user engagement, retention, ecc. che stabiliscono il successo, attuale o futuro, di una startup. L’unico obiettivo che una startup si prefigge in questo contesto, al netto di puri artifici scenografici quali “mission” e “vision”, è il raggiungimento dei parametri prefissati dagli investitori. Scenografico diviene così anche il prodotto effettivamente realizzato dalla compagnia: gli indicatori ne modellano a tal punto la creazione da renderlo rilevante, usando la terminologia finanziaria dei titoli derivati, solo come “sottostante” degli indicatori stessi.

Sia chiaro, il dominio degli indicatori non esime dalla responsabilità i social media o chi ne costruisce l’infrastruttura, anzi; questo contesto mette però in luce la scarsa credibilità della riproposizione del capitalismo etico in salsa techie di Tristan Harris, proprio per l’inverosimile idea che i tecnici possano controllare tutti gli aspetti dell’applicazione tecnologica senza doversi preoccupare di indagare il contesto di (ri)produzione sociale e sia mai il capitalismo. È interessante sottolineare inoltre come la favola del soluzionismo etico venga venduta in Social Media attraverso il ricorso alla connessione emotiva con lo spettatore, in particolare riferendosi al disagio del singolo nel subire gli effetti del social; tale disagio non è altro che l’alienazione dovuta alla cristallizzazione dei rapporti sociali all’interno dei social media, in grado così di governare ciecamente il quotidiano per poter operare la predazione del nostro vissuto.

Nel documentario questa alienazione viene rimodellata in un allarmismo generico, senza soluzione apparente, che trova solo nel finale una sua “naturale” via d’uscita nel potere tecno-taumaturgico degli Harris di turno; molto più interessante sarebbe invece liberare la reazione prodotta dall’alienazione individuale in forza di liberazione collettiva. I social e in generale i meccanismi predatori del capitale devono colonizzare il nostro tempo e imprigionare la nostra attenzione in un flusso ininterrotto di connessione produttiva con la macchina per poter prosperare. Questo flusso può essere però interrotto dalla macchina stessa in una sorta di parresia accidentale, dove la macchina dice il vero, svelando i rapporti di produzione che soggiacciono all’interazione con essa: quando l’algoritmo di riconoscimento facciale non individua una persona perché nera, l’algoritmo rende esplicito la discriminazione razziale della società che lo ha prodotto; quando un sistema di misura del credito dà rating differenti alla stessa persona che inserisce per sbaglio codici postali differenti, il sistema certifica il classismo; quando la pubblicità su Facebook è inquietantemente coincidente con quanto scritto in un rapido scambio di mail di giorni prima, ci mostra il grado di penetrazione della predazione delle nostre vite.

Ognuno di questi momenti è come un insieme di dead pixel, pixel non funzionanti che generano un’area nera dello schermo, una zona che distoglie l’attenzione dal flusso visualizzato sul display, indirizzandola non solo verso la natura tecnica del dispositivo, ma rimandando anche di riflesso l’immagine di chi lo sta osservando. Collettivizzare questi momenti in prassi che svelino sia la predazione delle tecnologie capitalistiche, sia la soggettività oggetto di predazione, è la condizione necessaria per un nuovo design delle tecnologie; un design che si fondi sulla proprietà emergente dell’intelligenza collettiva e non la metta invece al lavoro per il capitale, che sappia andare oltre il concetto di utente, restituendo potere creativo a chi interagisce con la tecnologia e con altri “interagenti”, che possa cestinare ogni tentativo di misurazione dell’ ”eticità”, sostituendolo con la redistribuzione della ricchezza del collettivo. Social Dilemma ci chiede di sostituire Zuckerberg con un comitato di probiviri. Noi dovremmo invece chiederci come sottrarre al capitale le potenzialità del nostro interagire tra noi e con le macchine. Di certo un’agenda poco appetibile per un documentario su Netflix, ma ce ne faremo una ragione.

Nell’immagine di copertina e nel testo, alcuni fotogrammi di The Social Dilemma di Jeff Orlowski