cult

CULT

Short Theatre #3 Un robot e il suo doppio. Dialoghi su Uncanny Valley di Rimini Protokoll / Stefan Kaegi

Andato in scena per la prima volta cinque anni fa, lo spettacolo del collettivo berlinese riproposto a Short Theatre potrebbe aver risentito delle innovazione tecnologiche intercorse nel tempo e dell’esplosione del dibattito sulle intelligenze artificiali. In realtà, è un monologo teatrale dalle molte facce

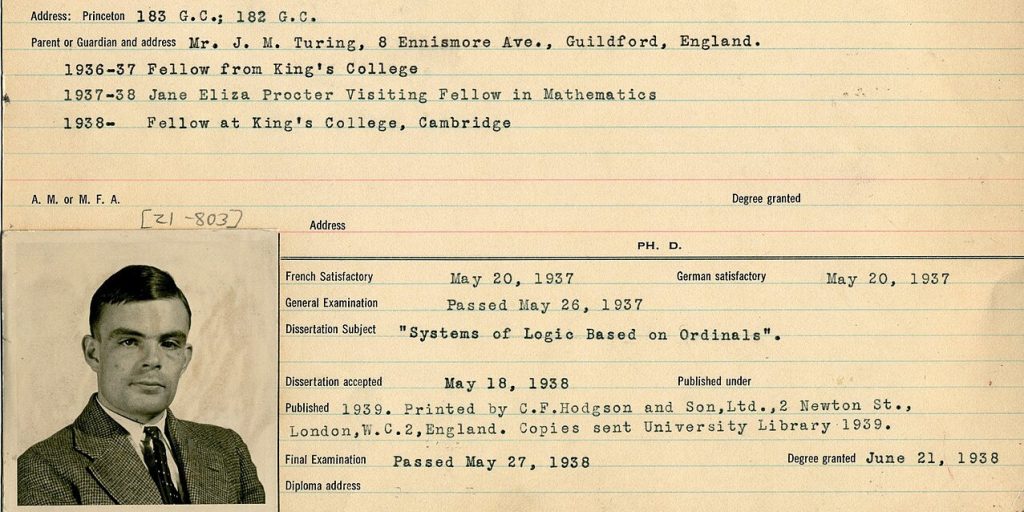

È difficile non considerare folgoranti i primi minuti di Uncanny Valley di Rimini Protokoll / Stefan Kaegi. Con la luce che si fa strada gradualmente sul palco, subito si percepisce qualcosa di strano ma non capiamo esattamente cosa. Di fronte a noi c’è solo una figura umana, seduta in poltrona: l’illuminazione calda ne esalta i contorni e le dimensioni piuttosto imponenti. Nei suoi lineamenti, nei suoi gesti c’è un che di troppo reale, di inquietante: siamo infatti davanti a una replica robotica dello scrittore tedesco Thomas Melle. Un doppio artificiale e attoriale che per tutta la durata dello spettacolo ci racconterà della sua storia, si lascerà andare a riflessioni di stampo filosofico sulla società contemporanea della performance, sulle nuove frontiere tecnologiche e su dilemmi bioetici, incrociando tutti questi temi con aneddoti riguardanti la figura di Alan Turing, il suo famoso test e la violenza da lui subita per via della propria omosessualità, tale da condurlo alla spersonalizzazione e praticamente alla morte. In una parola, il robot sul palco recita alla perfezione.

Lo fa, in un certo senso, peggio di un umano: alcuni movimenti risultano abbastanza meccanici, il timbro di voce seppur realistico ha comunque un andamento zoppicante… Ma per altri versi lo fa meglio: mantenere per esempio quella posizione e quella compostezza per tutto lo spettacolo richiederebbe un grosso sforzo fisico a un ipotetico performer di carne e ossa.

Oltre al doppio di Thomas Melle, in Uncanny Valley è presente anche lo stesso Thomas Melle ma in video: appare di tanto in tanto in uno schermo posto al centro del palco. Quindi, appunto, lo spettacolo è elaborato di fatto su due doppi di una matrice di partenza, che è però assente. Negli inseriti video, lo scrittore ci spiega di come abbia preso la decisione di farsi costruire una propria replica robotica: ansia da prestazione nel parlare a premi e conferenze, disagio psichico nel gestire la propria immagine pubblica. Tanto vale allora che se ne occupi un secondo se stesso – che peraltro non deve subirne le conseguenze a livello fisico o mentale. Attraverso le riprese, inoltre, veniamo guidati dentro il processo della nascita del robot in scena: dai laboratori che prendono il calco della figura di Melle, alle sedute per allenare la voce fino all’addestramento del movimento degli arti. Si tratta, evidentemente, di uno spettacolo che non può non risentire dello scorrere del tempo: presentato per la prima volta nel 2019, a distanza di cinque anni – e data l’esplosione del dibattito sulla cosiddetta “intelligenza artificiale” – può sembrare irrimediabilmente invecchiato in alcune delle sue suggestioni.

Allo stesso tempo, però, se si sposta l’attenzione dall’incanto che può provocare la trovata del robot in scena si apprezzano alcune delle sfumature di un testo comunque complesso e letterario, che andrebbe valutato proprio come monologo teatrale.

Ma ancora: che senso ha dunque questa centralità assegnata alla “meraviglia tecnologica”? C’è il rischio che in fondo Uncanny Valley sia poco più che un divertissement? Abbiamo voluto evitare di sciogliere in modo definitivo questi nodi, immaginando invece un dialogo di dubbi e contro-dubbi su uno spettacolo che offre comunque a spettatori e spettatrici molte facce, chissà se destinate inoltre a moltiplicarsi o sbiadire col tempo…

(immagine di Heike Huslage-Koch)

A: È vero, lo spettacolo rischia di essere poco più che un divertissement, però tutto sommato è un bel testo. Proprio lo trovo un monologo ben realizzato, al netto di alcuni passaggi che possono suonare un po’ retorici. Quello che ho pensato mentre lo vedevo è che ha una sorta di procedere anti-carreriano. Voglio dire che mi ricorda proprio lo stile di Emmanuel Carrère, in tutti i suoi pregi e i suoi difetti, l’insistenza con cui si scava in un oggetto di fascinazione che non è significativo in sé per estrarre un senso (è il contrario del talento letterario, se volete, ma è proprio per quello che Carrère è a suo modo interessante) e il coraggio di immergere se stessi dentro questa materia, non solo intellettuale ma dell’integrità della propria persona. Melle fa lo stesso, non per prevalere sulla propria materia di indagine come Carrère, ma per sottrarsi alla vita pubblica. Il risultato è in entrambi i casi sporcato dal narcisismo, ma per vie opposte. Il robot sul palco, che è solo un gesto drammaturgico su cui si basa tutta la messa in scena, la quale però è sorretta dal testo, infine impone un ribaltamento di gerarchia percettiva rispetto al rapporto fra presenza dal vivo e formato video (il video, contrariamente al modo in cui viene utilizzato in tanto teatro contemporaneo, non è più il luogo del perturbante, il video ci fa respirare perché è il momento di presenza dell’umano, ci appare come qualcosa di vivo e naturale).

B: Per me il problema sta proprio nell’uso del concetto di “uncanny valley”. Il robot di robotico aveva ben poco, era uno stereo munito di faccia e mani che muoveva fuori tempo. Non era per niente uncanny, non c’era dissonanza, non ho percepito nessun cambio di prospettiva né di disagio. Se la riflessione verteva sull’assenza dell’attore e la sua possibile esclusione dall’azione scenica non me ne sono tanto accorto, perché era più un gioco che una vera analisi attraverso il mezzo del teatro. Ciò che intendo dire è che non ho assolutamente intuito l’urgenza teatrale dietro il lavoro ma semmai l’urgenza intellettuale – comunque non soddisfatta. Ghost in the Shell ormai è uscito al cinema nel 1995 e sembra entrare più nel dettaglio di questo spettacolo esordito qualcosa come vent’anni dopo in merito alla nostra relazione con l’artificiale e la sua apparente assenza di identità. Senza contare che il 2018 era anche l’anno Detroit: Become Human di Quantic Dream, videogioco che esplora molto a fondo le questioni non solo morali ma anche politiche e artistiche dell’implementazione di tecnologie robotiche che imitino la presenza umana.

A: Credo infatti che quella dell’uncanny sia una promessa disattesa, il perturbante c’entra poco. Mi sembra il contrario, perché ti presenta la scelta della via robotica come una scelta che ha a che fare con motivazioni molto prosaiche (la riduzione della fatica fisica, anche in senso scenico, la volontà di alleviare gli effetti di una divergenza mentale, effetti che sono acuiti dalla costrizione di doversi presentare al pubblico, ecc). Però lo trovo un elemento di grosso interesse rispetto al favoleggiamento di mondi totalmente artificiali e delle riflessioni morali sull’autocoscienza degli androidi (che in realtà ci sono pure queste nello spettacolo, e infatti sono per me fra i momenti meno riusciti, in particolare il proiettore che viene presentato come teatro tascabile lo ho trovato parecchio kitsch). Certo se dobbiamo confrontarlo con opere che già hanno anticipato queste riflessioni, non c’è quasi nulla di nuovo. Mi sembra però che, grazie alla trovata drammaturgica del robot e alla conseguente inversione di gerarchia percettiva che questa opera rispetto al video, lo spettacolo ti metta di fronte ad alcuni interrogativi veri: che ruolo drammaturgico ha la sincerità delle cose che vengono dette in scena e quanto di questa sincerità viene veicolato dalla presenza corporea, e a lato quel è il punto di incontro, sempre che esista, fra l’aspettativa del pubblico e l’intenzione dell’autore in questo senso? Anche l’evocazione della figura di Alan Turing, che a tutta prima può sembrare estremamente scontata, l’ho trovata particolarmente pregnante perché si concentra sulla dimensione della sessualità come principio di individuazione: la dimensione del desiderio sessuale (ma anche dell’autoidentificazione di genere) viene poco chiamata in causa quando si discetta del confine fra essere umano e robot.

(da commons.wikimedia.org)

B: Tuttavia non credo che viviamo in un tempo che ci metta davvero di fronte alle questioni sollevate dallo spettacolo. Cioè, non credo che saremo più in vita quando gireranno retrospettive teatrali interamente recitate da androidi che riproporranno 1:1 gli spettacoli più acclamati dal pubblico. Serve un robot per destituire un attore dalla sua presenza in scena? Non è spesso bastata una voce fuori campo per fare questo? Senza contare gli spettacoli in VR degli ultimi vent’anni. Il concetto di “sincerità” ovviamente non lo si può associare esclusivamente al corpo, nemmeno a teatro o nella danza. Perché è un “vago sentore di qualcosa” e non un preciso e misurabile segno estetico. Anche uno spettacolo di marionette può evocarci un sentimento di “sincerità”, così come un teatro degli oggetti o un film senza attori o una musica senza melodia. Quando alla fine dello spettacolo, il robot mette l’accento sul fatto che non stiamo applaudendo a nessuna persona in carne e ossa che è salita sul palco, mi sembra una provocazione un po’ semplicistica. Personalmente non credo di applaudire a un attore o a un regista, ma “a una vaga sensazione” di aver assistito a qualcosa che ha migliorato il mio stato di partenza quando mi sono seduto su quella poltrona prima che si aprisse il sipario. La domanda più interessante semmai è se la qualità è qualcosa di intrinseco allo spettacolo o è frutto della specifica relazione tra lo spettacolo e lo spettatore, che quindi sia a metà strada e non posseduta dall’opera o dal suo autore.

A: Sì, quanto dici rispetto all’applauso è vero. Sul primo punto, però, la vedo all’opposto: rispetto ad altri spettacoli o opere analoghe, ho trovato Uncanny Valley efficace proprio perché evita (o tende a evitare) quel piano delle domande sulla “grande sostituzione” da parte delle macchine, riflessione à la “l’uomo è antiquato” che a volte risultano un po’ stucchevoli. Così come dall’altro lato mi sembra evitare un secondo rischio, cioè quello dell’evocazione di interrogativi sul confine fra umano e macchina, che è inevitabilmente presente come tema ma non è il centro della performance. A me sembra invece che la scelta dell’elemento robotico sia presentata in maniera molto più circoscritta che altrove, e da qui la sua efficacia: ci viene proprio presentata come una precisa scelta scenografico/drammaturgica/esistenziale, e chi compie questa scelta è lì con noi (in video) per raccontarcene per filo e per segno le motivazione; e dunque in fin dei conti lo spettacolo invita a interrogarsi su quali siano le conseguenze spettatoriali di una scelta siffatta. In questo senso, non è per nulla uno spettacolo imperniato sull’assenza ma sulla compresenza dei doppi del protagonista (il doppio robotico e il doppio video), una compresenza che fa incrinare le consuete gerarchie dei linguaggi scenici (le incrina di poco? sì; solo per via di una suggestione? anche. Però le installa al centro del discorso di una maniera che io trovo oggettivamente di alta maestria)

B: Sono parzialmente d’accordo sulla questione della compresenza, del doppio. È vero che Uncanny Valley non prova a ipotizzare teorie sull’automazione del teatro, semmai è molto calato sul suo tratto biografico, intimo, il resto è, come dire, consequenziale per lo spettatore. È sulla maestria che ho delle riserve. La messa in scena di Uncanny Valley è la stessa di tantissimi spettacoli-conferenza con taglio d’inchiesta, solo che al posto dell’attore dietro il tavolo col mixer e il Mac c’è un finto robot che vorrebbe evocare un androide umanoide. In tal senso non sono riuscito a entrare pienamente nel gioco di “doppi” dello spettacolo, perché mi è sembrato derivativo e ridondante. Però forse è colpa mia che mi sono soffermato troppo su da dove arriva l’eco invece di guardare in che direzione si sta propagando, ma faccio davvero fatica a trovare uno spunto in questo spettacolo che non sia un rimestare di cose già viste e sentite in tanti media e forme d’espressione diverse. Vorrei davvero aver avuto la sensazione di irrequietezza e ansia che Elijah Baley, il detective protagonista di Abissi D’Acciaio di Isaac Asimov, prova quando nella stanza del commissariato di New York entra il suo nuovo collega: R. Daneel Olivaw, dove la “R.” sta per “Robot”.

Immagine di copertina per gentile concessione di Short Theatre

Articolo pubblicato in collaborazione con Altre Velocità