cult

CULT

Seriecalcare. Una vita tra fumetti e serie tv

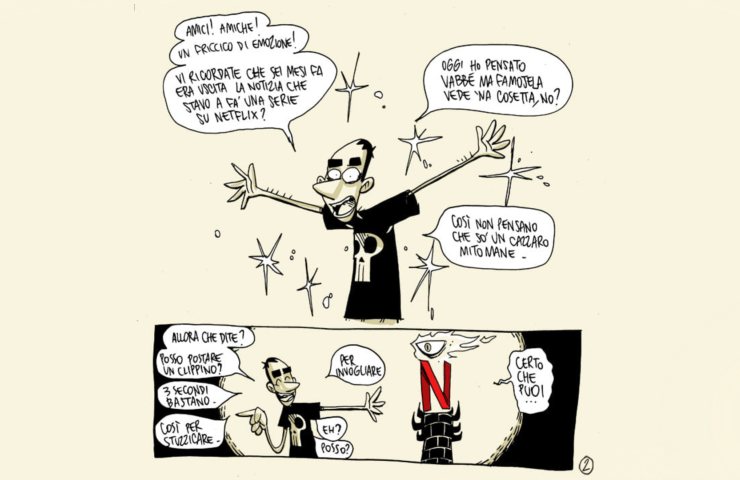

Il 17 novembre esce su Netflix “Strappare lungo i bordi”, la prima serie animata di Zerocalcare. In questa intervista, pubblicata sul numero 02 di DinamoPrint, Michele Rech analizza il rapporto tra fumetto e serialità televisiva.

Esattamente un anno fa, sul numero 2 di DINAMOPRINT (potete acquistarlo qui), che ha come tema centrale “l’era delle piattaforme” e un’intera sezione sulla serialità televisiva, abbiamo intervistato Zerocalcare, che ha anche disegnato la copertina. Proprio in quei giorni stava definendo la possibilità di realizzare una serie su Netflix, ma non poteva ancora annunciarla. In questa intervista però spiega bene la sua passione e la sua ossessione per le serie tv e analizza luci e ombre della serialità.

Da quando c’è la pandemia la vita di Zerocalcare non è cambiata tantissimo, ma sicuramente adesso ha più scuse per stare chiuso in casa. Così, proprio in un periodo in cui gli “accolli” dei tanti eventi, presentazioni, firmacopie sono ridotti, ha finalmente trovato il tempo per realizzare un esperimento a cui pensava da tempo: animare i fumetti. Durante il lockdown ha fatto un salto di scala: la televisione generalista lo ha fatto conoscere e apprezzare da milioni di persone. Rebibbia Quarantine, la serie animata andata in onda durante le trasmissioni di Propaganda Live, è diventata una serie cult e le sue – e nostre – battaglie hanno conquistato una visibilità mai avuta prima. Con lui abbiamo condiviso negli anni tante lotte, serate, progetti, iniziative. In questa lunga chiacchierata avremmo potuto parlare del G8 di Genova, dei centri sociali o del Rojava. Invece abbiamo scelto di ragionare insieme su come sia cambiata la serialità televisiva e di quale potenzialità abbia questa nuova fase della produzione transmediale di Zerocalcare.

Con Rebibbia Quarantine hai fatto un passaggio importante: non sei più solo un fumettista, sei diventato un autore di serie tv? A riguardare bene i tuoi lavori cinema e serie tv sono molto presenti in tutti i tuoi libri. Sarebbe esistito Zerocalcare senza serie tv?

Non ci avevo mai riflettuto troppo in effetti… Se da ragazzino mi sono nutrito di fumetti e ne sono usciti i fumetti, si può dire che da quando faccio questo per lavoro mi sono nutrito di serie tv e il risultato delle cose che faccio adesso (dai libri ai video) è sicuramente frutto di questo. Il passaggio all’animazione sicuramente è influenzato da questo intenso consumo televisivo. Sono dieci anni che faccio fumetti e mi sembrava il momento di fare qualcosa di nuovo. Io ho poco tempo per sperimentare perché ho sempre consegne e, facendo tutto da solo (voci, animazioni, montaggio), un progetto del genere è pensabile solo durante il lockdown. E poi onestamente un altro motivo è la sproporzione di pubblico. Se posto un fumetto su Facebook fa 10 mila like. Un video ne fa 50 mila, perché il tempo di attenzione nella lettura di un fumetto è limitante. Nell’ottica di voler comunicare a tanti c’è una sproporzione gigantesca. Un altro motivo importante è che, in questi 10 anni, nei fumetti mi è mancato molto l’aspetto audio, paradossalmente ho sempre patito il fatto di non poter associare una colonna sonora alle mie storie. Spesso ho inserito testi delle canzoni sopra i baloon per suggerire al lettore la musica da ascoltare. Era un esperimento, non so quanto efficace. La possibilità di sfruttare un mezzo come quello dell’audio è stata una molla importante. Chi fa questo lavoro vuol far provare emozioni ai lettori e con i fumetti mi mancava proprio questo aspetto.

Per questo hai recentemente lavorato al tuo primo audio-libro per l’uscita (con Bao Publishing) di A Babbo morto?

In un certo senso si, poi in questo caso Storytel mi ha proposto di fare questo audio-libro con Neri Marcoré e Caterina Guzzanti e mi è piaciuta l’idea di dare voce a una storia. Anche se mi vergogno come un cane a registrare la mia voce davanti a persone che mi guardano.

Invece tornando a Rebibbia Quarantine, come mai la scelta di un progetto seriale, a puntate, piuttosto che un video più lungo?

Inizialmente per motivi psicologici miei. Io ho sempre bisogno di considerare il lavoro nella dimensione dell’accollo. Nel senso che se è una cosa artistica bohémienne, che faccio quando sono ispirato, mi fa quasi vergognare, quindi dover fare un video a settimana è stato decisivo. Poi, facendolo, mi sono accorto che è qualcosa che cambia completamente il rapporto con il pubblico, come quando facevo le strisce sul blog, ogni “maledetto lunedì”. L’attesa è parte fondamentale della costruzione collettiva, come quando non c’era il binge watching [maratone televisive in streaming, ndr]. Noi aspettavamo Lost o Il Trono di Spade. Quando il pubblico aspetta la puntata della settimana si crea un rapporto diverso e più intenso. Per me il binge watching va bene mentre lavoro, e guardo passivamente le serie, ma è il male assoluto rispetto alla esperienza collettiva, una perdita gigantesca dal punto di vista della narrazione. Gli episodi di Rebibbia Quarantine li facevo per conto mio, era un progetto che avevo in testa da parecchio e finalmente avevo il tempo per realizzarlo. L’ho portato a Propaganda Live, perché mi sembrava l’unica trasmissione che avesse qualcosa da dire durante il lockdown, era diventato una sorta di rito collettivo, con un pubblico che riconosceva le mie cose.

In effetti la serialità, con le storie del lunedì sul blog, l’hai sempre utilizzata. A pensarci bene, anche tra i tuoi libri c’è un legame seriale, ormai siamo quasi alla saga di Zerocalcare. Da dove nasce questa scelta?

In realtà non l’ho progettata, perché non immaginavo di fare tutti questi libri. Una volta un bambino di nove anni mi ha fatto notare tutte le incongruenze tra le storie dei miei personaggi, tra un libro e l’altro, perché a volte le vicende passate sono contraddittorie. Dal terzo libro in poi ho costruito un background coerente ai singoli personaggi. Quando ho visto che il mio lavoro aveva una possibile continuità, ho cominciato a immaginarla più come serialità, anche perché questo è quello che mi piace di alcune serie tv. È vero che in alcuni casi, si pensa che alla sedicesima stagione non hanno più niente da dire, ma vedere i personaggi che invecchiano con me è una cosa che mi piace, più in Harry Potter che in Grey’s Anatomy, per esempio. La crescita dei personaggi di Harry Potter da spettatore è una cosa che mi piace molto.

È difficile definirli cartoni i tuoi, qual è il rapporto tra fumetto statico e animato, c’è una sorta di transmedialità tra i due prodotti?

I video animati che ho fatto sono oggetti strani, hanno il linguaggio del fumetto, con una voce fuori campo, che si fa poco in animazione. Ho finalmente potuto inserire le musiche. Con il video puoi “manipolare” di più le persone rispetto al fumetto. Il video leva autonomia allo spettatore. Il fumetto lascia a chi legge immaginazione sulle voci, i dettagli e lo spazio tra una vignetta e l’altra. Nel video il tempo lo decide l’autore. Sei tu il regista, è una cosa che nel bene e nel male è molto più “controllante”. Per i control freak come me è anche positivo, sei molto meno soggetto ai fraintendimenti. È quello che da una parte mi affascina, dall’altra mi spaventa. La parte brutta è che vai a stimolare molto meno l’intelligenza, con il fumetto si accendono più l’immaginazione e la partecipazione. Con il video lo spettatore è un po’ più passivo, anche se dipende. Ad esempio nei video di Rebibbia Quarantine, riempivo le vignette di dettagli negli sfondi e ero sicuro nessuno l’avrebbe notato. Invece poi su internet in tanti hanno fatto screenshot dei particolari, che hanno iniziato a circolare molto. «È stata molto figa sta cosa, un secondo livello di lettura».

Hai il poster di This is England alle spalle. Negli ultimi anni la serialità di qualità (I Soprano, The Wire, True Detective) tentava di cannibalizzare la narrazione cinematografica. Ora è il cinema che tenta di cannibalizzare quella della serialità, con film sempre più lunghi e slabbrati. In qualche modo questa tendenza ha influenzato la tua narrazione?

Intanto mi è piaciuta più la fase in cui erano le serie tv che tentavano di cannibalizzare il cinema. This is England ad esempio mi è piaciuta molto più la serie del film. Sul meccanismo inverso, io lo ammetto: sono un grande fan – è vergognoso – del Marvel Cinematic Universe. Però è veramente la serie tv portata al cinema e questo è il male del binge watching, che ha annacquato la narrazione e quindi al cinema ha portato a film che durano due ore e più. Io sono un fan dei film da un’ora e mezza. Gli effetti sul mio lavoro sono limitati. In verità difficilmente le serie che guardo hanno un’eco diretta sulle cose che disegno, se non come riferimenti di personaggi che cito. Ma dal punto di vista narrativo io penso di fare qualcosa che non fa parte delle cose che guardo. Ad esempio se penso a Rebibbia Quarantine e agli altri esperimenti che sto facendo con le animazioni…

Ah perché stai facendo altri cartoni, ci stai dando una notizia?

Calma! Ancora non posso dire niente, ma sto provando a proseguire il lavoro delle storie animate. Siccome però è tanto che provo a fare un progetto serio, non si sa mai come va a finire. Comunque sì, voglio proseguire.

Rimanendo in tema di ispirazioni cinematografiche, di cui tutti i tuoi lavori sono intrisi, l’ultimo libro, Scheletri, è un noir. Più volte hai parlato dei tuoi riferimenti letterari, ma invece dal punto di vista televisivo non senti, ad esempio, un qualche legame con il salto dei piani temporali e i colpi di scena di Regole del delitto perfetto di Shonda Rymes?

«Eh, m’avete sgamato!» Per quanto riguarda l’intersecarsi dei piani temporali in effetti sì. Mentre lavoro di solito guardo serie che non mi piacciono tantissimo, ma con tante puntate. Quest’estate, mentre disegnavo Scheletri in effetti ho visto tutte le stagioni di Regole del delitto perfetto che in questo senso era proprio perfetta. Forse inconsciamente mi ha influenzato anche se essendo una storia noir ispirata a fatti veri che si svolgono nel passato era un po’ inevitabile fare salti temporali. Però per come si intersecano questi piani forse sì.

Scheletri sembra davvero un nuovo inizio, un genere – il noir – che finora avevi solo sfiorato, e un intreccio con minore centralità del tuo personaggio…

Scheletri è diverso per un sacco di motivi, perché un po’ «mi sono rotto il cazzo di fare sempre le stesse cose», un po’ perché mi andava di provare a vedere se riuscivo a fare una storia di genere, che tenesse dentro quella cosa. Non sono un bravo sceneggiatore, quello che so fare è vivisezionare le mie emozioni e restituirle ai lettori. Volevo una trama orizzontale, noir e giallo, segmentata da inserti emotivi. Ma la trama orizzontale non riesco a gestirla bene, risulta un po’ troppo di atmosfera, piuttosto che legata a fatti veri e propri. Sono un po’ maldestro perché non padroneggio bene il genere. L’idea mia era fare una cosa che avesse il mood emotivo di Non essere cattivo, facesse ridere come Boris e avesse una parte crepuscolare come Manchester by the Sea. Chiaramente sono riuscito a fare un centesimo di quello che avevo in testa, ma erano quelle atmosfere la che volevo trovare.

In Scheletri racconti Roma in un modo nuovo, anche se è sempre stata molto presente nei tuoi libri. Nella serialità c’è un bipolarismo tra la rappresentazione di una città malata, dei bassifondi, e quella rappresentata come confetto, guida turistica. Come si può lavorare a una rappresentazione della città che rompa questa dicotomia?

Ci sto ragionando molto su questa cosa della città. Roma in particolare non mi piace quasi mai come viene rappresentata. O viene raccontata come Suburra, la città del degrado, della violenza, della brutalità dei rapporti e della legge del più forte. Oppure come il luogo dove c’è il degrado ma siccome i protagonisti sono poveri, non sono corrotti dal denaro e quindi sono buoni. Una sorta di mito del buon selvaggio. Poi c’è anche quella narrazione, sulla città alta, tipo Sorrentino, che fatta da lui mi piace, ma in altri casi non corrisponde alla realtà. Oppure c’è la narrazione alla Verdone, che rimpiange il passato in cui Roma era una grande città e ora c’è solo degrado. Non capisco bene di che città parla. Questa città è lontana dalla realtà, è fatta di vecchi che vivono sui terrazzi. Nella dicotomia tra la città del degrado e quella del buon selvaggio mi sembra sempre che manchi l’elemento di complessità che sta nelle nostre vite. Qui a Rebibbia ho in mente proprio casi specifici: di palazzi in cui abita chi da quando ha 14 anni spaccia e non ha mai conosciuto altro e nello stesso pianerottolo, di fronte, abita uno che fa il dottorato in astrofisica. Non sono posti bidimensionali, c’è la persona super colta, super ignorante, super violento, super mite, anche quelli che vivono tranquillamente e si fanno i cazzi propri. Quartieri in cui da una strada all’altra cambia completamente la situazione che un ragazzino si può vivere sotto casa. Ci sono cose che vengono sempre rimosse dal racconto. A me, con Scheletri, piaceva l’idea di metterci questa cosa. Switchando anche col tono, per fare vedere personaggi con background diversi e che possono passare da una parte all’altra. Ci sono persone nei nostri quartieri assolutamente generose e gentili, che poi spacciano per arrivare alla fine del mese. Non sono in antitesi. Fare cose molto drammatiche e poi cose buffe serve a raccontare la complessità che si vive. Non c’è solo il dramma o la miseria che fa piangere a tutti costi. Insomma credo che raccontare la complessità faccia bene al racconto. Le contraddizioni sono l’elemento principale in cui siamo immersi. Rimuoverle significa fare un racconto fittizio.

Foto di copertina di Daniele Martinis