approfondimenti

ITALIA

Scudo penale e democrazia. Intervista a Giuseppe Campesi

Nell’intervista Giuseppe Campesi esamina comparativamente le forme di controllo giudiziario e disciplinare sulla polizia e denuncia l’incostituzionalità e pericolosità del c.d. “scudo penale” che il Governo vorrebbe aggiungere al già deprecabile decreto Sicurezza

Negli ultimi giorni, il dibattito pubblico italiano si è acceso attorno alla proposta di introdurre uno “scudo penale” per le forze di polizia. Sebbene i dettagli di questa misura rimangano incerti, la sua portata politica è evidente: l’attuale maggioranza di governo persegue un’idea di ordine pubblico fondata su un uso diffuso e illimitato della forza. Anche il solo annuncio di misure tese a limitare la responsabilità penale degli agenti rischia di produrre effetti tangibili, favorendo comportamenti arbitrari e violenti da parte della polizia .

Questa proposta si lega al disegno di legge in materia di sicurezza attualmente in discussione al senato. Il testo prevede, infatti, oltre a un ulteriore stretta repressiva contro i movimenti sociali, lə attivisti contro il cambiamento climatico e le persone migranti, alcune disposizioni che rafforzano la tutela legale degli agenti di polizia e la possibilità di portare armi senza licenza quando non in servizio. Sebbene sia ancora in discussione, la probabile approvazione del ddl sicurezza, nonostante le mobilitazioni degli ultimi mesi, e il dibattito politico che lo accompagna rappresentano già un segnale inequivocabile della direzione intrapresa.

In tale contesto, la proposta di uno “scudo penale” pone seri interrogativi sul futuro della gestione dell’ordine pubblico in Italia ma anche, nel medio periodo, sulla tenuta dei già fragili equilibri della «democrazia libera». L’adozione delle misure in discussione rischia di compromettere ulteriormente l’equilibrio tra sicurezza, diritti civili e responsabilità istituzionale. Su questi temi abbiamo intervistato Giuseppe Campesi, giurista e sociologo dell’Università di Bari, autore di diverse pubblicazioni sulla polizia, per approfondire le implicazioni giuridiche e politiche della responsabilità delle forze dell’ordine.

Negli ultimi giorni, il tema della responsabilità delle forze dell’ordine nell’uso della forza è al centro del dibattito pubblico. Potresti farci una breve panoramica sull’attuale quadro della responsabilità delle forze di polizia in italia e delle principali criticità?

Il sistema italiano di controllo della cattiva condotta degli agenti di polizia, in particolare dell’uso eccessivo o ingiustificato della forza, è di fatto centrato esclusivamente sulla responsabilità penale. Ovviamente gli agenti di polizia sono anche assoggettati a uno stringente sistema disciplinare, ma esso è prevalentemente concepito come strumento di garanzia della coesione interna dei corpi più che di controllo della cattiva condotta. Naturalmente lo strumento penale offre adeguate garanzie di indipendenza e terzietà, cionondimeno non appare particolarmente efficace quale strumento di controllo della cattiva condotta. Ciò per diversi motivi.

In primo luogo per la tradizionale difficoltà a definire attraverso parametri normativi certi la condotta più appropriata nei casi specifici. Valutazioni circa la necessità o proporzionalità del ricorso all’uso della forza che appaiono talvolta semplici in astratto, sono più complesse quando si tratta di raggiungere la soglia di evidenza necessaria a giustificare una condanna in un caso specifico.

In secondo luogo a causa del tradizionale “potere epistemico” delle forze di polizia. Gran parte delle interazioni potenzialmente critiche si svolgono infatti in condizioni di scarsa visibilità, all’esito delle quali il resoconto degli agenti direttamente coinvolti è sovente l’unica versione dei fatti disponibile. Le vittime della cattiva condotta di polizia sono spesso persone appartenenti a fasce di popolazione stigmatizzate e marginali, entrate in contatto con le forze di polizia a causa di comportamenti critici o di incidenti che compromettono la loro credibilità, o peggio perché sospette di reato. Nel conflitto di rappresentazioni contrapposte, difficilmente sarà la versione degli agenti a soccombere.

Certo molto del lavoro di polizia si svolge ormai in condizioni di “visibilità” inedite, in particolare per la diffusione degli strumenti audio-video che consentono di documentare ciò che avviene in pubblico. In molte giurisdizioni sono ormai in uso le c.d. “bodycam”, o sistemi di registrazione video, che consentono di documentare in maniera più accurata le interazioni tra polizia e pubblico. Non si deve tuttavia dimenticare che anche la più cruda rappresentazione video della violenza di polizia deve essere contestualizzata. In breve, se la possibilità di documentare con le immagini l’uso della forza controbilancia il “potere epistemico” della polizia, non elimina il problema dell’interpretazione giuridica dei fatti.

Se a quanto detto aggiungiamo problemi di natura procedurale come la non procedibilità d’ufficio di molti reati che potremmo ascrivere alla galassia della cattiva condotta, i lunghi tempi processuali associati alla prescrittibilità delle offese, capiamo per quale motivo lo strumento penale non riesca ad avere una grande forza dissuasiva. Esso agisce certamente nei casi più eclatanti, in cui l’interpretazione o la documentazione dei fatti è più semplice, ma rimane del tutto inefficace per l’infinità di micro-violenze e micro-abusi di polizia cui le fasce sociali più marginali sono tipicamente esposte.

Qual è la situazione negli altri paesi europei? Sono riscontrabili tendenze convergenti?

Allargando lo sguardo agli altri contesti, sono diverse le differenze che possono essere segnalate rispetto al caso italiano.

Spesso si menziona la maggiore o minore disponibilità delle forze di polizia straniere a indossare i badge identificativi, o le “bodycam”. Si tratta di aspetti senza dubbio decisivi, da cui sovente dipende la possibilità di accertare le responsabilità dei singoli nei casi specifici.

Quello che vorrei sottolineare invece, è la crescente diffusione di forme di monitoraggio sia interno che esterno dell’azione delle forze di polizia e, in particolare, degli episodi critici. È importante intendersi sulla differenza tra strumenti di tipo sanzionatorio e strumenti di monitoraggio. Questi ultimi non mirano ad accertare le responsabilità individuali per singoli episodi di cattiva condotta, anche se possono occasionalmente innescare una procedura sanzionatoria. Il loro obiettivo è piuttosto quello di identificare e documentare prassi operative problematiche, i problemi ricorrenti, per stimolare il cambiamento istituzionale e ridurre l’incidenza di episodi critici in futuro. Ad esempio, i meccanismi di registrazione e documentazione degli episodi critici, o di monitoraggio delle attività operative più delicate, possono essere utilizzati per identificare gli aspetti che aumentano il rischio di ricorso alla forza in determinate circostanze ed eventualmente incidere su di essi attraverso una revisione dei protocolli operativi, piuttosto che limitarsi a sanzionare l’eventuale cattiva condotta individuale.

Un aspetto interessante dei sistemi di monitoraggio di questo tipo è che essi implicano un cambio di approccio teorico rispetto alla questione di cattiva condotta di polizia, invitandoci a non guardarla più solo come un problema individualizzato. Molto spesso i più gravi episodi di cattiva condotta non sono solo incidenti dovuti a imperizia, o ad una inesatta valutazione delle circostanze da parte dell’agente, tantomeno solo il frutto di una perdita di autocontrollo da parte di operatori che non riescono a tenere a freno la loro rabbia o il loro risentimento in contesti difficili. Si tratta di invece di episodi che sono il frutto di una catena più lunga di scelte e decisioni operative che nel quadro delle procedure di tipo sanzionatorio, centrate sulle responsabilità individuali, difficilmente vengono prese in considerazione. È come se i meccanismi di monitoraggio ci ricordassero che la cattiva condotta di polizia non è solo questione di “mele marce”, che dobbiamo allargare lo sguardo agli aspetti organizzativi del lavoro di polizia che amplificano i rischi di episodi critici.

Naturalmente meccanismi di questo tipo implicano che le forze di polizia si diano come obiettivo politico la necessità di una riduzione del ricorso all’uso della forza, adottandolo come esplicito parametro valutativo interno, e siano disposte a rendersi trasparenti allo sguardo di organismi di monitoraggio eventualmente anche esterni. In contesti dove la qualità del lavoro di polizia viene valutata ancora in termini di numero di fermi o arresti, o dove non esiste nemmeno un organismo di tutela dei diritti umani, come in Italia, difficile immaginare sviluppi di questo tipo. Tanto più se consideriamo che ci troviamo nella inaudita condizione di dover difendere l’unico strumento di responsabilizzazione delle forze di polizia che abbiamo a disposizione, vale a dire lo strumento penale.

È realistica l’idea che il governo possa configurare uno “scudo penale” – dai confini tutt’altro che chiari – per impedire che le forze dell’ordine siano perseguibili per i reati commessi nell’ambito delle funzioni attribuite oppure, dal tuo punto di vista, è una proposta agitata più che altro per finalità di propaganda?

Onestamente la prima cosa che ho pensato quando ho letto della proposta è che essa fosse un chiaro tentativo di captatio benevolentiae, o comunque un modo per far percepire alle forze dell’ordine che, indipendentemente dalle concrete possibilità di approvare un vero e proprio “scudo penale”, il governo non farà mai mancare loro il suo “scudo politico”. È infatti evidente che appare quantomeno difficile conciliare una forma esplicita di “scudo penale” con l’art. 28 della Costituzione, che dichiara tutti i funzionari pubblici «direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti». Naturalmente potrebbero essere immaginati meccanismi procedurali di “filtro” simili a quelli introdotti dagli artt. 27 e 28 della c.d. legge Reale (n. 152/1975) per aggirare il vincolo costituzionale, ma è chiaro che è difficile concepire come un regime di responsabilità penale differenziato per le forze dell’ordine potrebbe essere politicamente giustificato in un contesto come quello dell’Italia attuale, che non è certo paragonabile a quello degli anni Settanta.

Detto questo, è chiaro che qualsiasi ipotesi di “scudo penale” indebolirebbe, fino quasi a distruggere, l’unico strumento di controllo della cattiva condotta di polizia esistente in Italia, mettendo di fatto le forze dell’ordine al di sopra della legge. Una deriva pericolosissima.

Nel tuo ultimo libro (Che cos’è la polizia?, Deriveapprodi, 2024), proponi una genealogia storica, politica e giuridica dell’istituzione poliziesca, in cui dedichi un capitolo alla “cultura” di polizia. Che cosa si intende per cultura di polizia? Che ruolo ha nel favorire le condotte violente da parte degli agenti, l’impunità e la difesa corporativa?

La cultura professionale degli appartenenti ai corpi di polizia è in gran parte il prodotto delle specifiche condizioni ambientali e organizzative in cui si svolge il loro lavoro. La condizione strutturale di pericolo e incertezza normativa in cui lavorano gli agenti produce, ad esempio, un particolare spirito di solidarietà di corpo che è funzionale a restituire loro parte delle certezze che il contesto professionale in cui operano non è in grado di dargli. Naturalmente questo è uno dei primi fattori che viene menzionato quando si fa riferimento alle difficoltà di sanzionare la cattiva condotta: lo spirito di corpo che induce a coprire sempre e comunque i propri colleghi, fino al punto di depistare attivamente le indagini in certi casi.

Per fare un esempio particolarmente attuale di incertezza normativa, potremmo immaginare la situazione in cui un agente si trovi nella condizione di dover scegliere se inseguire o meno un fuggitivo che abbia forzato un posto di blocco. Un contesto professionale che valorizza l’efficienza in termini di numero di fermi o arresti effettuati e un contesto politico in cui l’attività di polizia è trasformata in una “guerra” permanente alla criminalità, favoriscono certamente un comportamento che considera la desistenza come un tradimento della propria missione. In caso di incidente però, quello stesso agente può vedere messa in discussione la sua scelta secondo parametri giuridici di necessità e proporzionalità, che impongono in certi casi una desistenza controllata. Ecco, lo spirito di corpo compensa questa incertezza normativa, offrendo agli agenti una sorta di “scudo penale” informale. Come suggerivo prima però a proposito delle cause della cattiva condotta, non ha molto senso stigmatizzare lo spirito di corpo se non siamo disposti a comprendere ed eventualmente eliminare le cause dell’incertezza normativa. Ad esempio, che senso ha incorporare i migliori standard giuridici in materia di uso della forza e farli magari occasionalmente valere in giudizio, se poi la formazione che gli agenti ricevono, o il clima che respirano, li induce a pensare che desistere è una vergogna e che un fermo vale una vita umana?

Negli anni ‘60 e ‘70 in Italia c’è stato un movimento sociale per la democratizzazione della polizia – che ha attraversato anche le stesse forze dell’ordine – e che ha portato alla riforma del 1981 e alla c.d. “smilitarizzazione” della polizia di stato. Ha senso oggi parlare di «democratizzare» la polizia oppure si tratta di una contraddizione in termini?

L’idea di “democratizzazione” della polizia ha in Italia un significato specifico, molto legato alla storia della smilitarizzazione dell’allora corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, poi diventato Polizia di Stato, e della introduzione dei primi sindacati di polizia. È una storia molto importante, che storici come Michele Di Giorgio hanno avuto il merito di raccontare, curando anche la pubblicazione di numerosi documenti relativi ai dibattiti dell’epoca (penso alla raccolta degli editoriali di Franco Fedeli). Il concetto di polizia democratica è invece tipicamente più ampio in altri contesti e si riferisce all’idea che la polizia agisca in maniera imparziale a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini. Naturalmente tra la dimensione interna e la dimensione esterna della democraticità della polizia vi è un profondo intreccio. Una polizia fortemente militarizzata tende infatti a diventare una forza impermeabile alle istanze democratiche esterne, in cui il principio di subordinazione diventa il canone principale di comportamento. Corpi di polizia di questo tipo, in cui gli agenti sono educati al principio dell’obbedienza cieca, sviluppano meno anticorpi interni rispetto ai rischi di cattura politica o di derive verso modelli operativi più violenti.

Capisco che associare i concetti di polizia e democrazia possa sembrare una contraddizione in termini, soprattutto a chi si pone da una prospettiva abolizionistica. Su questo vorrei esplicitare la mia posizione. È evidente che molte delle esigenze di ordine e sicurezza cui rispondono i corpi di polizia potrebbero essere soddisfatte altrimenti, delegando altre agenzie, o strutture sociali per così dire “intracomunitarie”. Il movimento per “de-finanziare” la polizia aveva proprio l’obiettivo di convogliare le risorse spese per ordine e sicurezza pubblica verso le agenzie del welfare, o i programmi di rivitalizzazione comunitaria. Residua tuttavia un nocciolo duro delle funzioni di polizia, proprio quello più delicato e problematico, che attiene alla gestione delle circostanze e delle situazioni in cui l’uso della forza è assolutamente inevitabile. Non sono affatto convinto che sia un bene lasciare tali funzioni a soggetti “laici”, nel senso di non professionisti, o all’organizzazione spontanea delle comunità. Chi ci garantisce che in un simile scenario i bisogni di protezione siano garantiti in maniera equa e non selettiva? O che anche i diritti degli aggressori, non solo delle vittime, siano protetti dagli eccessi? Sono proprio questi i problemi di una polizia democratica.

Giuseppe Campesi coordina il progetto di ricerca “Re-polity” sulla responsabilità delle forze dell’ordine; i materiali di ricerca sono liberamente consultabili qui

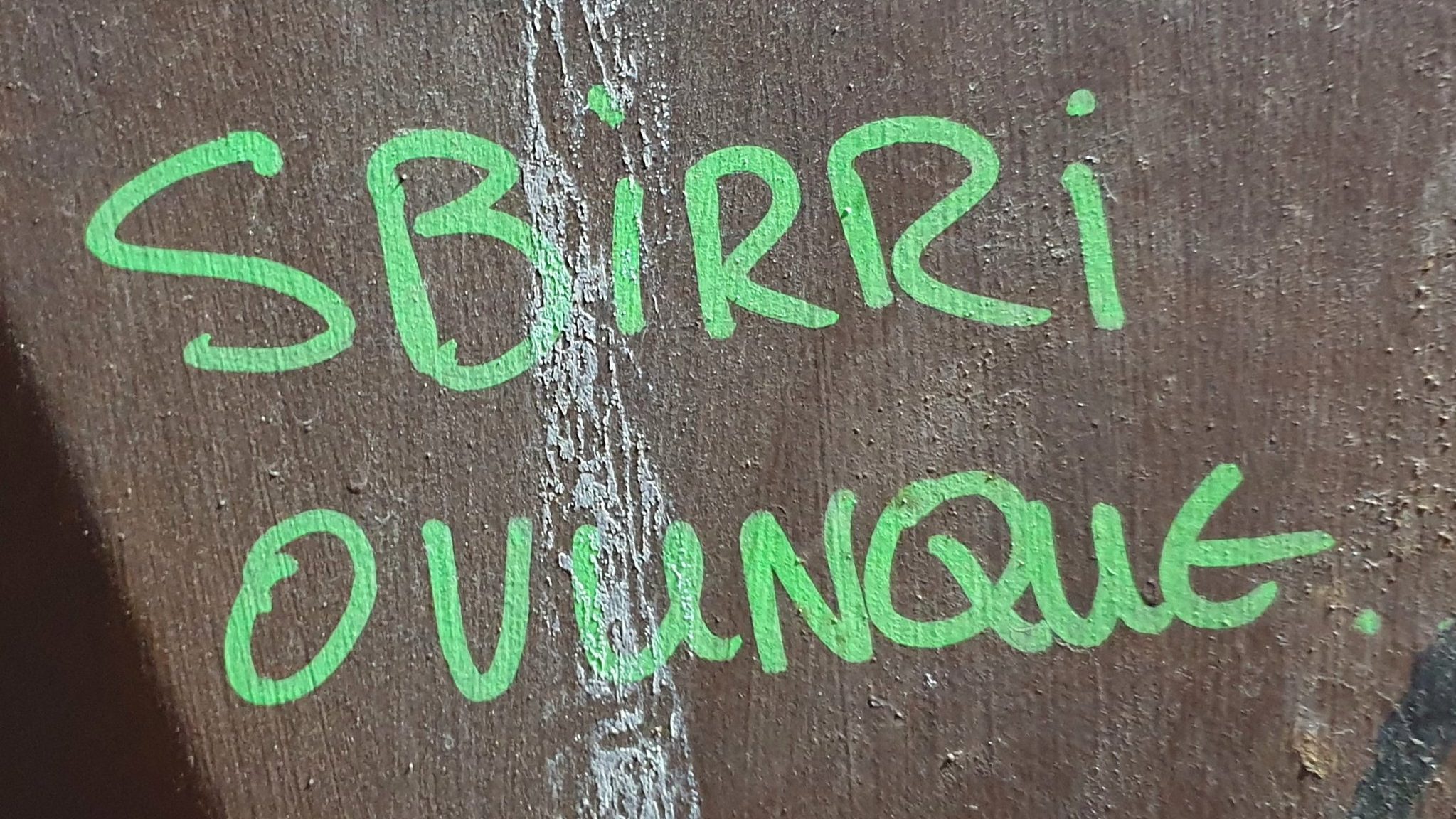

Foto di copertina di Belluno più

Prima foto dentro l’articolo di Marcb2 e seconda foto dentro l’articolo di Ittmust

SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS

Per sostenere Dinamopress abbiamo attivato una nuova raccolta fondi diretta. Vi chiediamo di donare tramite paypal direttamente sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno