MONDO

Rivolte, petrolio, americani. Cosa accade nel nord-est della Siria?

Il progresso politico della rivoluzione siriana sta incontrando delle difficoltà: la Turchia ha continuato a colpire senza interruzione le Sdf e la popolazione civile, il regime siriano ne ha approfittato per lanciare messaggi intimidatori mentre il movimento deve fare i conti con l’opposizione conservatrice interna della destra curda, fortemente contraria al socialismo confederale

Notizie poco esaltanti giungono dalla Siria nord-orientale sotto il controllo delle Forze siriane democratiche (Sdf) che difendono l’Amministrazione autonoma del nord-est (Nes). Una è la firma di un contratto con una compagnia petrolifera statunitense, la Delta Crescent Energy LLC, per il potenziamento delle raffinerie di petrolio della provincia siriana di Hasakah. La seconda è una rivolta contro le Sdf, il 4 agosto, in alcuni villaggi della provincia di Deir el-Zor. Spiegare questi fatti può permettere di chiarire il contesto attuale della rivoluzione confederale, molto diverso rispetto a uno o due anni fa. Lo spartiacque è rappresentato dalle invasioni turco-jihadiste del 2018 ad Afrin e del 2019 a Tell Abyad e Serekaniye che, propiziate da Russia e Stati Uniti, stanno mettendo a dura prova il progetto rivoluzionario.

Per contrastare l’invasione turca, lo scorso ottobre, le Sdf hanno ammesso nella parte occidentale della Nes (Manbij, Kobane, Ain Issa) unità degli eserciti russo e siriano, che hanno sostituito la presenza statunitense ristrettasi alle aree orientali di Derik, Hasakah e Deir el-Zor. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha chiarito allora che le truppe Usa si sarebbero limitate a presidiare, a beneficio di Washington, i pozzi petroliferi lì collocati, che costituiscono il 90% del petrolio siriano. La precedente collaborazione con Stati Uniti e Russia contro le tendenze fondamentaliste nel paese è da allora in gran parte tramontata, sostituita da una spartizione militare del territorio tra nemici (Turchia e jihadisti) ed ex alleati in procinto di trasformarsi in ambigui occupanti.

La Turchia si è accordata con la Russia per pattugliamenti congiunti e ha continuato a colpire senza interruzione le Sdf e la popolazione civile, chiudendo la diga di Alouk e lasciando così senz’acqua oltre un milione di persone a Hasakah.

Il regime siriano ha approfittato della situazione per lanciare messaggi intimidatori alla popolazione, là dove le sue truppe sono presenti: stiamo tornando e riconquisteremo quest’area, perseguiremo chi collabora con i “traditori” (i curdi). L’11 dicembre scorso, a Qamishlo, il dirigente dei servizi del regime Ali Mamlouq ha incontrato numerosi capi clan arabi del Rojava, intimando loro di abbandonare le istituzioni militari e civili della Nes. Il tentativo è stato tanto più eloquente se si considera che da un anno erano in corso negoziati con il regime a Damasco dove il movimento confederale chiedeva l’integrazione della Nes e delle Sdf in nuove, più democratiche e decentrate istituzioni siriane. L’invasione di Erdoğan è stata invece occasione per il regime, sordo a simili proposte, per intimare (senza risultati) lo scioglimento delle Sdf nell’esercito siriano.

Di fronte a tale stallo politico e balcanizzazione militare l’Amministrazione ha assistito, in nove mesi, a un tendenziale tracollo della sua economia. All’occupazione turca di territori agricoli rigogliosi come Afrin è seguito il sistematico incendio dei campi di grano del Rojava da parte di cellule jihadiste riconducibili all’Is o a miliziani filo-turchi. A metà marzo è stato imposto un lockdown per prevenire la penetrazione della Covid-19, interrotto a inizio maggio. Il virus non si è diffuso, ma il danno economico è stato alto, con l’aggravante che il blocco delle attività è stato re-imposto alcuni giorni fa di fronte, stavolta, a una preoccupante diffusione dei contagi. Il Ceasar Act emanato da Trump a giugno, che sanziona chiunque intrattenga relazioni commerciali con lo stato siriano, è stato il colpo finale. A fronte dell’embargo turco (totale) e iracheno (parziale) e del mancato riconoscimento internazionale della Nes, il regime è l’acquirente principale del grano del nord, oltre che delle modeste quantità di petrolio non destinate al mercato interno di gasolio che l’Amministrazione riesce ad estrarre grazie a raffinerie artigianali costruite, in totale autogestione, nel 2013 (per questo poco produttive e molto inquinanti). La lira siriana, valuta corrente nella Nes, ha subito un crollo devastante dopo il Ceasar Act e con essa il potere d’acquisto della popolazione.

La rivoluzione confederale è interessata per queste ragioni, per la prima volta, da un’effettiva difficoltà ad assicurare servizi logistici e alimentari essenziali, e in seno alla popolazione emergono rabbia e frustrazione.

Sul malcontento economico e sul persistente stato di guerra puntano, per aumentare le proprie quotazioni, tanto il regime – che si presenta come unica soluzione: la restaurazione – quanto gli islamisti e in particolare l’Is, che a sud mette in atto costanti azioni di guerriglia contro il personale militare e soprattutto civile della rivoluzione. Occorre ricordare che nei campi di prigionia della Nes sono presenti oltre 60.000 aderenti all’Is e loro familiari. Le Sdf e gli Asaysh, la polizia rivoluzionaria, faticano a controllare tali strutture, nelle regioni attorno alle quali le cellule clandestine dell’organizzazione sono più che mai attive. Una piccola amministrazione in parte occupata, non riconosciuta politicamente e sotto embargo non ha le risorse finanziarie per assicurare una vita decente all’interno dei campi (dove ci sono molti bambini), né tempi accettabili (nonostante sforzi enormi e più che meritori in questo senso) per esiti giudiziari che rendano giustizia ai criminali e alle loro vittime.

L’appello all’istituzione di un Tribunale internazionale che giudichi i crimini commessi in Siria dal “califfato” (fenomeno globale che ha agito globalmente) è caduto nel vuoto, così come la richiesta agli stati esteri di prendersi carico dei propri cittadini che hanno aderito all’Is. I media occidentali hanno preferito offrire resoconti al limite della pornografia politica dei prigionieri di Daesh, a volte arrivando a presentarli ambiguamente, quasi fossero malintese vittime di un destino imperscrutabile. Nel frattempo le donne militanti dell’Is accoltellavano e decapitavano all’interno dei campi chi non accettava la trasformazione delle tristi distese di tende nell’ennesimo “califfato”. La necessità di proteggere da queste persone i prigionieri stessi, oltre che le popolazioni circostanti, ha sottratto e sottrae enormi energie a forze armate sotto pesante attacco esterno.

In simili circostanze economiche e di ordine pubblico il progresso politico della rivoluzione non ha potuto non incontrare, a sua volta, delle difficoltà. Migliaia di comuni popolari, femminili o miste, sono state sciolte ove possibile dall’occupante turco-jihadista, e sostituite dal “Governo ad Interim”, rigorosamente unisex, dei Fratelli musulmani, che governa (si fa per dire) anche Idlib. Le migliaia di comuni che persistono nei territori liberi vedono nelle commissioni e nelle assemblee alternarsi la determinazione a continuare l’opera di cambiamento a forme di scoramento che minano il superamento delle dinamiche di delega al movimento e ai suoi militanti. Un problema endemico per lo sforzo rivoluzionario come tale, che si infittisce nella penuria materiale e in uno scenario dove la continua violenza non sembra rendere percepibile una via d’uscita.

Per questo il movimento ha dovuto fare i conti con l’opposizione conservatrice interna della destra curda, fortemente contraria al socialismo confederale, invitata per la prima volta a mesi di colloqui con l’Amministrazione per propiziare una maggiore unità, maggiore sostegno internazionale e l’ottenimento di una voce ai colloqui di pace delle Nazioni Unite.

Colloqui tra le Sdf e i clan arabi della Nes si sono svolti di recente a Tabqa (22 giugno), Raqqa (4 luglio) e Deir el-Zor (15 e 18 luglio). L’opposizione islamista è stata isolata piuttosto efficacemente a Manbij e Raqqa – quest’ultima, ad oggi, è forse la città che vive le evoluzioni politiche più promettenti, dice chi ci è stato di recente – ma lo stesso non può dirsi delle aree rivierasche dell’Eufrate nei pressi di Deir el-Zor, al confine con le aree del regime.

Laggiù, vicino all’Anbar iracheno, in molti hanno collaborato entusiasticamente con l’Is durante il califfato, mentre altri ne hanno pagato il prezzo: il clan Al-Shaitat, fedele ad Assad, si ribellò ai miliziani che ne trucidarono pubblicamente nel luglio 2014 oltre 900 membri. In questo clima segnato da traumi, cicatrici per noi difficilmente immaginabili e rancori, e in un contesto sociale da sempre conservatore e tradizionalista, le Ypj non sono ben viste e i notabili locali hanno imposto che dai programmi scolastici dell’Amministrazione sia estromessa la Jineolojî, la “scienza-donna” elaborata dal movimento femminile confederale, che elabora il nesso tra liberazione delle donne e cultura mesopotamica. Contro i programmi scolastici proposti dall’Amministrazione ci sono state anche manifestazioni pubbliche.

Sono queste le aree dove l’Is ha condotto centinaia di assassinii e azioni clandestine in questi mesi. Le Sdf e il comando Usa hanno condotto a luglio un’offensiva volta a snidare le cellule e i fiancheggiatori tra la popolazione, ma il 3 agosto lo sceicco del clan Al-Aqaidat, Mutshar Hammoud al-Hifil, è stato assassinato da ignoti mentre era in viaggio nella zona. Centinaia di appartenenti alla sua famiglia, anch’essa vicina al regime, e al clan Al-Shaitat hanno manifestato il 4 agosto contro le Sdf, accusate di non essere in grado di proteggere la popolazione e i suoi leader. Dopo cori e slogan che chiedevano il ritorno di Assad, le Sdf – a loro volta composte da ragazzi appartenenti a clan locali – sono state attaccate da uomini armati e, dopo aver risposto al fuoco, hanno abbandonato i villaggi per ritornarvi in serata e imporvi il coprifuoco.

Manifestazioni pacifiche e colloqui tra le parti, ma anche arresti da parte delle Sdf, hanno avuto luogo nei giorni successivi, con il clan Al-Aqaidat che ha dato un ultimatum di un mese alle forze confederali per trovare i responsabili dell’omicidio.

I feriti dei giorni precedenti sono stati trasportati dai clan ribelli oltre l’Eufrate, dove stazionano le forze fedeli ad Assad, a dimostrazione di un diretto coinvolgimento del regime, confermato già il 3 agosto dai miliziani fedeli ad Assad, che avevano riferito su Twitter di una riunione tra i rappresentanti di Al-Shaitat e Al-Aqaidat e le Forze di difesa nazionale del regime a Deir el-Zor guidate da Firas Jahem (in prima linea alle manifestazioni contro le Sdf sulla riva nord); e i media di stato il 4 agosto hanno dato ampio risalto ai disordini, così come quelli iraniani. Questo poche ore dopo la condanna, da parte del regime e dell’Iran, del contratto che l’amministrazione Usa ha annunciato, il 30 luglio, tra la Delta Crescent e l’Amministrazione autonoma del nord-est.

L’Amministrazione ha dichiarato il 2 agosto, per bocca del co-presidente Abed Hamed Al-Mehbash, che diverse aziende – tanto russe quanto statunitensi – hanno sottoposto, su invito dell’amministrazione, progetti di rinnovamento degli impianti di estrazione del petrolio. Il sito Al-Monitor, citando fonti anonime, ha affermato che il contratto prevederebbe anche la vendita per il commercio all’azienda americana della percentuale di produzione eccedente il fabbisogno siriano. Uno scenario diverso da quello cui si è assistito nei territori del regime, in cui il 6 giugno l’esercito russo ha espulso manu militari i soldati siriani dal sito petrolifero di Al-Wand (sempre a Deir el-Zor) erigendo barricate difese da mitragliatrici pesanti e posizionando mezzi blindati attorno alla struttura, affidata poi, curiosamente, a una milizia che si supponeva fedele ad Assad: la “Brigata palestinese di Gerusalemme”.

Il contratto di Hasakah con gli Stati Uniti, al netto della spregiudicatezza russa presso altre strutture, preoccupa legittimamente chiunque abbia a cuore l’emancipazione del Medio oriente dall’influenza di potenze straniere. Nel nord della Siria tanto la Russia quanto gli Stati Uniti usano la violenza jihadista organizzata dalla Turchia, cui entrambi hanno aperto le porte, come grimaldello per obbligare tanto il regime quanto la rivoluzione confederale a cedere pezzi di autonomia militare ed economica. La dinamica di strangolamento che interessa il nord-est, tuttavia, è qualcosa che il regime in primo luogo ha reso possibile, rifiutando con esso ogni compromesso istituzionale dopo aver legittimato per anni le fazioni islamiste ai colloqui di Ginevra, e senza aver davvero contribuito (cioè usando l’aviazione) a ostacolare la prima radice di questa situazione, ossia le plurime invasioni turche. Il contratto di Hasakah è frutto di questo e non di un altro scenario.

Sottrae questo accordo «petrolio ai siriani», come sostengono il regime (… e l’Iran)? Siriani e stato siriano (o siriani e stato iraniano?) non coincidono.

L’accordo è siglato da un’istituzione siriana, la Nes, e il fatto che non sia riconosciuta dal governo non le toglie alcun credito in quanto a capacità di proteggere gli interessi popolari, anche considerato che dove domina il regime letteralmente nulla – dalla difesa alla finanza, passando per le risorse naturali – é al riparo dal decennale furto sistematico da parte di oligarchie “nazionali” e, più recentemente, da dilaganti e rapaci interessi stranieri. Di fronte all’accerchiamento regionale e internazionale chi si batte sul terreno ha deciso quale tasto premere su un’astronave lanciata non da oggi in un universo ostile. Impareremo ancora una volta, al netto della metafora, che questo non è – né è mai stato – un film di fantascienza.

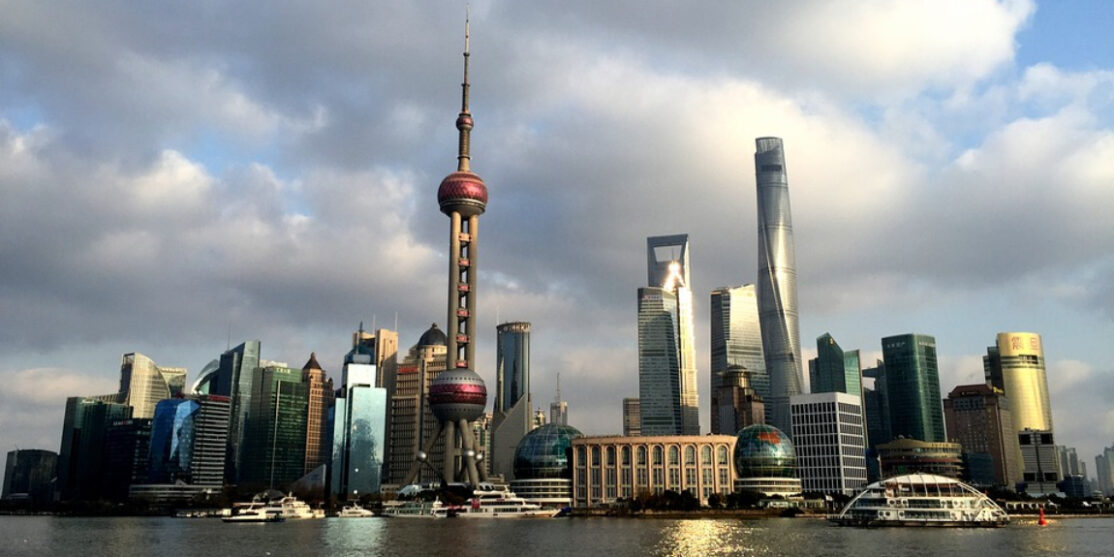

Foto di copertina di Kurdishstruggle da commons.wikimedia.org