cult

CULT

Riscaldamento globale: tra ontologia e storia

Con “Iperoggetti. Filosofia ed ecologia dopo la fine del mondo” (2018, Nero-Not, traduzione di Vincenzo Santarcangelo) Timothy Morton prova a pensare una nuova forma dell’essere impossibile da maneggiare con la tradizione politica e filosofica dell’antropocentrismo moderno. Come l’attuale crisi ecologica e il riscaldamento globale. Ma il suo radicalismo filosofico rischia di sfociare nella rassegnazione individuale e in un problematico ritiro dell’ecologia politica dalla sfera pubblica

Nelle discussioni sul cambiamento climatico non è inusuale imbattersi nell’incapacità concettuale di cogliere e gestire l’enormità incalcolabile dell’oggetto in questione. Per dirla con Slavoj Žižek, la crisi ecologica trasforma la Sostanza storica da sfondo intoccabile a posta in gioco politica degli interventi soggettivi. Lungo una linea di ragionamento non troppo dissimile si trova la proposta di Dipesh Chakrabarty, secondo la quale le tradizionali critiche alla globalizzazione non sono più sufficienti a dar conto della condizione presente – il cosiddetto Antropocene – e richiedono dunque un supplemento di analisi: «[i]l cambiamento climatico, pensato attraverso il lavoro dei climatologi, ci mostra l’effetto delle nostre azioni come specie. Specie potrebbe essere il nome o il simbolo per una nuova ed emergente storia universale che appare nel momento del pericolo costituito dal cambiamento climatico. Ma non potremo mai comprendere questo universale. Non si tratta infatti di un universale hegeliano che sorge dialetticamente dal movimento storico. Il cambiamento climatico ci pone una domanda sulla collettività umana, mirando a una figura dell’universale che eccede la nostra capacità di esperire il mondo. Sembra piuttosto un universale che emerge da un condiviso senso di catastrofe. Potremmo chiamarlo provvisoriamente “storia universale negativa”».

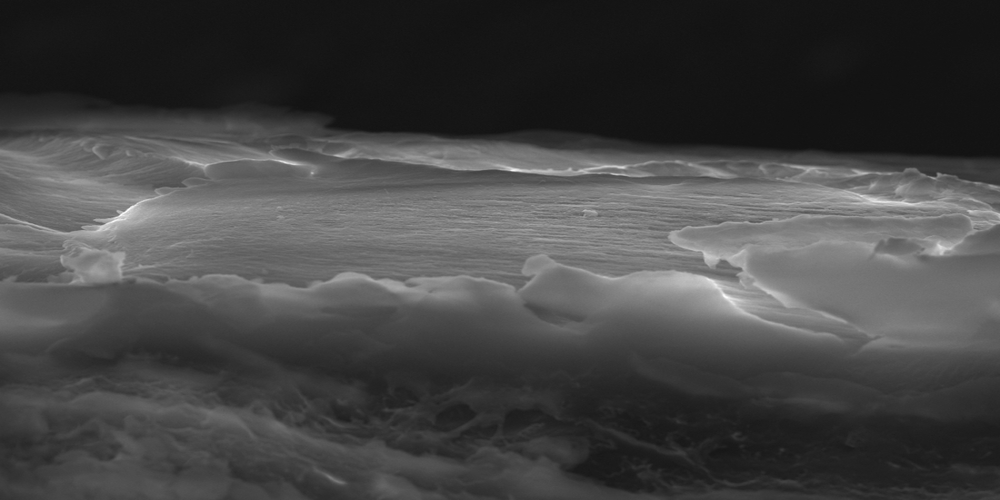

Credo che il lavoro visionario che Timothy Morton ha condensato in Iperoggetti rappresenti un tentativo di trasporre sul piano estetico-ontologico il tacito paradosso su cui si regge l’ipotesi dell’Antropocene: l’apice auto-celebrativo dell’eccezionalismo umano (homo sapiens come forza geologica) coincide con una pulsione distruttiva (esemplificata dal riscaldamento globale) cui ancora non si è trovato un antidoto. Se c’è una dimensione politica nell’analisi di Morton, essa sta tutta nella definizione di questo antidoto. È bene comunque specificare che il cambiamento climatico non esaurisce la casistica dell’iperoggettualità: esso funge da paradigma di tutto ciò da cui noi – gli esseri umani – non possiamo prendere distanza, non importa quanto considerevole sia lo sforzo di imporre una separatezza tra il nostro intervento soggettivo e la Sostanza storica su cui – ma meglio sarebbe dire in cui – si esercita. Altri esempi riportati nel libro sono: la biosfera, il petrolio, le radiazioni, gli sversamenti di mercurio e il cannibalismo del capitale (cioè il gesto compulsivo che costantemente rivoluziona le condizioni dell’accumulazione). Se l’eterogeneità non manca di certo, e a volte confonde, va detto che l’essenziale è definito con precisione:iperoggettualità designa una nuova forma dell’essere segnata dall’impossibilità di venire compresa a partire da una posizione di esteriorità epistemologica. Il soggetto conoscente non “guarda”gli iperoggetti, è piuttosto “ospitato” in essi, a essi forzosamente legato, da essi “circondato”: è da questa perturbante internità che ci sforziamo di comprenderli. Morton caratterizza gli iperoggetti come viscosi e specifica che «[tale] viscosità è un prodotto diretto dell’incremento delle conoscenze. Più dati possediamo sugli iperoggetti, meno cose sappiamo a riguardo – più ci rendiamo conto di non poterli mai conoscere davvero […] Più li avviciniamo meno li conosciamo; ma non possiamo liberarcene, per quanto lontano si possa fuggire»(p. 230).

Abbiamo sempre più bisogno della scienza climatica per combattere il riscaldamento globale e tuttavia l’eccesso informativo rischia di ridurci all’impotenza. Si tratta di un passaggio importante che vale la pena approfondire. Nessuno, infatti, vive un’esperienza atmosferico-planetaria senza il supporto della scienza climatica. Affinché si possa stabilire un nesso tra un evento meteorologico – non importa quanto estremo – e il riscaldamento globale, si richiede invariabilmente una mobilitazione su larga scala del general intellect nelle sue diverse forme (cioè le varie fabbriche del sapere: università, think-tanks, contro-argomentazioni da parte dei movimenti sociali, ecc.). Come è ovvio, tuttavia, una tale dipendenza dal sapere non riduce in nulla la concreta materialità dei mutamenti climatici, né per quanto riguarda l’individuazione delle loro cause, né in riferimento al portato distruttivo dei loro effetti.

Siamo quindi di fronte a un ulteriore sviluppo del costruttivismo ecologico? No. Anche a questo proposito Morton è chiarissimo: non assistiamo a una convulsione del pensiero, a un rivolgimento nella percezione sociale; siamo piuttosto in presenza di un «generale sommovimento dell’essere», un «esseremoto»(p. 33). In altre parole: «la minaccia del riscaldamento globale non è solo una questione politica, ma anche ontologica»(p. 49). Per analizzare questo peculiare evento sismico Morton si rifa alla Object-Oriented Ontology (OOO – ontologia orientata all’oggetto), in particolare ai lavori di Graham Harman. In breve, l’OOO si propone di fondare l’attività speculativa al di fuori dell’umano e assume come oggetto polemico privilegiato il correlazionismo, vale a dire il postulato kantiano secondo cui il soggetto conoscente funge da filtro epistemologico tra il fenomeno (l’oggetto della conoscenza, la cosa per come appare attraverso l’esperienza sensibile) e il noumeno (la cosa in sé, inconoscibile). Per Kant, dunque, la conoscenza è necessariamente conoscenza umana. Per contro, l’OOO intende abbandonare tale antropocentrismo per esplorare «un tipo di interconnessione più profonda» (p. 62) che pone gli individui accanto ad altre entità all’interno degli iperoggetti e della loro straordinaria scala – spaziale e temporale. La mente umana recede di fronte a tale enormità: dopotutto, noi non guardiamo gli iperoggetti ma apparteniamo loro.

Fino a quando l’argomentazione di Morton rimane sul piano ontologico, essa risulta intelligentemente provocatoria, in ultima istanza efficace e piacevole. Le numerose discussioni di teorie scientifiche (dalla relatività generale alla fisica quantistica) e di opere d’arte (film, canzoni, dipinti e installazioni) compongono un’ originale critica all’antropocentrismo, basata sulla densa commistione di elementi estetici e concettuali.

L’approdo principale è che il “mondo”di metafisica memoria, in cui gli oggetti erano reificati e soggiogati allo sguardo umano, è ormai definitivamente perso: gli umani non occupano più il centro della scena. Anzi, non c’è nemmeno più una “scena”dal momento che i nostri piedi poggiano sulla relazionalità mobile e cangiante degli iperoggetti. La fine del mondo, pertanto, rappresenta nient’altro che una rivoluzione nella posizione ontologica riservata all’umano: da vertice evolutivo a entità tra le altre, definito dagli apparentemente umilianti caratteri della debolezza, dell’ipocrisia e della zoppia (weakness, hypocrisye, lameness– stranamente reso in italiano con ‘instabilità’). Dal punto di vista ontologico (stando alla OOO), umani e non-umani si relazionano sulla base di ciò che Morton chiama «reti»(meshes):«[esse] si configurano come potenti metafore capaci di descrivere la strana interconnessione delle cose: è un’interconnessione che non permette una perfetta trasmissione priva di perdite di informazione, ma che al contrario è costituita anche da buchi e da vuoti. Quando un oggetto prende forma, è subito invischiato in una relazione con altri oggetti nella rete»(pp. 112-113).

Mi pare non possano esserci dubbi sul fatto che Iperoggetti rappresenti un importante nuovo capitolo nel campo teorico della OOO, in particolare per quanto riguarda la posizione paradigmatica che in esso può assumere il riscaldamento globale. Sta soprattutto qui, a mio avviso, l’innegabile rilevanza del testo. Per il resto, due questioni ricorrenti mi sembrano problematiche: il rapporto tra ontologia e storia, da un lato, e le implicazioni politiche della riflessione di Morton dall’altro. Per quanto riguarda il primo punto, non mi è chiaro se la novità ontologica espressa dagli iperoggetti sia una condizione di possibilità trans-storica per l’indagine sull’essere (cioè: è sempre stato così, ma solo oggi possiamo accorgercene), o se si ponga invece come effettiva trasformazione storica del campo ontologico (cioè: gli iperoggetti segnalano un mutamento dell’essere la cui novità richiede nuove categorie per essere compresa). In altri termini: gli iperoggetti sono una costante dell’esperienza umana (ma a questo punto pure non-umana), oppure sono emersi in connessione costitutiva con la modernità capitalistica? Naturalmente esistono buoni argomenti per entrambe le posizioni: il problema è che in Iperoggetti Morton oscilla dall’una all’altra come se fossero facilmente sovrapponibili o addirittura complementari.

Lo si vede bene nel modo in cui Morton discute la periodizzazione del cambiamento climatico (e dell’Antropocene): esso comincerebbe con l’invenzione della macchina a vapore da parte di James Watt (1784), cioè con l’incremento delle emissioni di anidride carbonica dovuto al connubio tra industrializzazione e combustibili fossili (specialmente il carbone), per poi intensificarsi nel secondo dopoguerra con la grande accelerazione che avrebbe imposto ovunque il paradigma dello sviluppo occidentale. In questo senso, si direbbe che Morton individui l’esseremoto incorporato nel cambiamento climatico in congiunzione con la vicenda del capitalismo industriale, di modo che ‘Antropocene’ verrebbe a essere la dicitura socio-geologica di un’inedita configurazione del campo ontologico. Similmente, il riscaldamento globale apparirebbe come un fenomeno essenzialmente moderno – talmente moderno da prefigurare la fine della modernità stessa, cioè la fine del mondo in termini metafisici. Se così stanno le cose, si fatica a comprendere perché un’erudita e sofisticata disanima del pensatore islamico al-Rāzī si concluda con la seguente notazione: «pensando in termini aristotelici, al-Rāzī ha scoperto gli iperoggetti nel X secolo»(p. 92). Qui l’impressione è che il riscaldamento globale venga letto come fenomeno già-sempre esistito/esistente, percepibile in passato solo grazie a uno sguardo profetico e oggi visibile a tutti. Le due posizioni sembrano in contraddizione l’una con l’altra, per lo meno in assenza di un ragionamento metodologico che ne giustifichi la compresenza.

C’è poi un’ulteriore problema che riguarda più specificamente lo sviluppo capitalistico e il suo rapporto con la crisi ecologica. Lo si vede chiaramente nella critica di Morton alla nozione di sostenibilità, definita «un sistema intrinsecamente fuori controllo che da una parte succhia grigia poltiglia [grey goo, un termine preso a prestito dalle riflessioni sulla nanotecnologia – ndr] e dall’altra rigurgita grigio valore»(p. 148). In queste righe Morton stabilisce un rapporto di tensione tra ambiente e valore: laddove è il secondo a prevalere, la salubrità planetaria ne risente – e viceversa. Si tratta di una modalità legittima di leggere la questione: James O’Connor, negli anni Ottanta, l’aveva chiamata seconda contraddizione (capitale vs natura: contraddizione addizionale e non sostitutiva della prima, vale a dire capitale vslavoro). Ora, il fatto è che la nozione di sostenibilità è precisamente un tentativo capitalistico di risposta alle crisi petrolifere del 1973 e 1979, sul cui sfondo era stata elaborata la teoria della seconda contraddizione. A prescindere dall’effettiva efficacia delle politiche climatiche a partire dagli anni Novanta (faccio riferimento, in particolare, al Protocollo di Kyoto del1997), è comunque indubbio che la scommessa teorica della sostenibilità (e della sua versione radicalizzata, la green economy) è che sia possibile per il capitale internalizzare il vincolo ecologico non solo come barriera, ma anche e soprattutto come strategia inedita di accumulazione. I mercati di emissione di CO2, per esempio, non sono altro che la traduzione dell’iperoggetto riscaldamento globale nella lingua dello sviluppo capitalistico. Insomma: nel modo in cui Morton si confronta con la relazione ontologia-storia manca completamente il riferimento alle trasformazioni del nesso valore-natura nel capitalismo contemporaneo.

Non si tratta soltanto di un’omissione teorica, che in quanto tale potrebbe legittimamente derivare dalle preferenze dell’autore. È piuttosto – e qui vengo al secondo problema – l’indice di una prospettiva politica che individua come nodo principale l’intreccio specie-ambiente e che relega dunque in secondo piano il rapporto tra tra natura e modo di produzione.

Non che la scelta di Morton precluda esiti interessanti: la sua critica alla retorica del “ritorno alla Natura” è la più efficace che mi sia capitato di leggere e la trovo interamente condivisibile. Il problema è semmai che il quadro generale della riflessione tende a indicare come strada maestra per vivere politicamente l’Antropocene una sorta di rassegnazione individuale che nulla ha da spartire con l’impegno militante latamente inteso. È pur vero che l’oggetto polemico di Morton è l’ingiunzione «agisci ora!” (poco importa come e perché: «potrebbe già essere troppo tardi!») che storicamente, e soprattutto negli Stati Uniti, ha rappresentato più un blocco che un catalizzatore per l’ecologia politica. Tuttavia, la cura proposta rischia di essere più dannosa del male da affrontare. L’etica che Morton deriva dall’OOO –una sorta di quiete contemplativa che combina «semplice lasciare che le cose accadano»e «meditazione»(pp. 256-257)– sembra infatti implicare il completo ritiro dell’ecologia politica dalla sfera pubblica. Nel suo condivisibile tentativo di dislocare l’umano dal centro del mondo, Morton finisce per neutralizzare ogni strategia di cambiamento sociale attraverso l’azione collettiva. Leggiamo verso la fine del libro: «la temporalità ondulare emessa dagli iperoggetti ci immerge in un vortice spaziotemporale che ci ricorda che l’uomo non è misura di tutte le cose […] L’approccio orientato all’oggetto che libera gli iperoggetti al nostro essere-con è insomma un tipo di resa, di pace, di quiete […] Pensare è già, di per sé, una relazione con il non-umano, nella misura in cui il contenuto logico del pensiero di una persona è indipendente dalla mente che lo pensa. Da questo punto di vista, pensare è intrinsecamente contemplativo. Pertanto, quando nelle pratiche di meditazione la mente rende se stessa il proprio oggetto di quiete, a diventare intense sono proprio le qualità ritirate e segrete della mente stessa […] Il fatto inspiegabile è che più uno si sforza in questa impresa, meno un oggetto diventa afferrabile, proprio perché diventiamo più intimi con esso. Questo genere di contemplazione è lontano dall’essere semplicisticamente apolitico, né è una ritirata o presa di distanza dalle cose» (pp. 255-256).

In tutta onestà, nel volume non sono riuscito a trovare una singola frase riguardante il modo in cui questa quiete contemplativa – non «semplicisticamente apolitica», non «ritirata», non «presa di distanza dalle cose»– possa essere sviluppata in termini pratico-politici. Inoltre, la sua costante inerenza all’area semantica del depotenziamento (debolezza, ipocrisia, zoppia) non suona particolarmente promettente nell’ottica di costruire una strategia politica. Ciò detto, rimane che l’analisi di Morton permette di porre una domanda interessante: una volta che gli umani siano stati posti allo stesso livello degli altri oggetti (legati a essi da un’interconnettività inanimata), è ancora possibile immaginare un’attitudine prometeica volta all’inclusività? In altre parole: è possibile, giunti alla fine del mondo, tenere assieme la capacità di azione umana e una politica dell’emancipazione? In un articolo recente, Alberto Toscano si chiede giustamente se la consapevolezza umana di agire ormai in quanto forza geologica non abbia condotto a un disconoscimento della propria potenza piuttosto che a una forma di saggezza nel suo utilizzo. Si tratta di un interrogativo tanto più pertinente in una fase, come quella attuale, che vede la compresenza di un ciclo politico reazionario e di una crescente polarizzazione della ricchezza sociale.

Per tornare a Iperoggetti, e concludere: è un libro che pone più problemi di quanti ne possa risolvere – il che non è necessariamente un difetto; che mette a disposizione una buona quantità di ragionamenti intelligenti ma trascura il ruolo del capitalismo e non ambisce a trovare sbocco politico. Poco male: a chi pratica le lotte ecologiche il compito di tradurre acute provocazioni in attrezzi del conflitto.