ITALIA

Reddito di base e diritto d’asilo, una battaglia comune

Sembrava essere il pomo della discordia, il segno di visioni radicalmente divergenti della realtà sociale e delle sue prospettive future e invece, nella sostanza, sul famigerato «reddito di cittadinanza» tutti si mostrano concilianti e inclini all’accordo.

Altrove si è spostato il centro del conflitto tra forze politiche che, tra accuse e avversioni, vanno scoprendo di giorno in giorno sempre più punti di sovrapposizione nei rispettivi programmi. La ragione è semplice: le proposte in campo, riunite sotto la bandiera della «lotta alla povertà», non hanno nulla in comune con i caratteri di universalità e incondizionalità del reddito di base garantito. Si tratta, infatti, di politiche di «inclusione», di avviamento al lavoro o di tamponatura a termine della povertà più estrema. L’ inclusione è, del resto, tra i concetti più insidiosi che vi siano. Anche la riduzione in schiavitù può essere annoverata tra le sue forme storiche. È anzi il primo passo, quello che succede immediatamente allo sterminio puro e semplice del nemico sconfitto, verso la «civiltà». Sulla base di questa idea di inclusione lo scrittore messicano Octavio Paz illustrò in un celebre saggio del 1950 la differenza tra la colonizzazione cattolica dell’America meridionale fondata sull’assoggettamento delle popolazioni indigene e quella protestante dell’America del nord, più propensa all’annientamento degli autoctoni che al loro asservimento. Il richiamo genealogico, sia pure remoto ed estremo, può servire a sottolineare l’elemento di coazione, condizionalità e disciplinamento che generalmente regola (e infelicità) la vita dei disoccupati di lungo corso presi in carico dalle politiche di inclusione. Tra queste sono senz’altro da annoverare quei sussidi temporanei condizionati, nel migliore dei casi dall’accettazione di una offerta di lavoro ritenuta idonea e «dignitosa» (altra definizione tra le più equivoche) dalle burocrazie incaricate del controllo sui programmi di inclusione. Nel peggiore dall’imposizione di un lavoro comunque sia. In buona sostanza l’intero arco delle forze politiche condivide quella stessa idea di workfare che attribuisce al lavoro, riconosciuto e certificato come tale, aldilà dalla sua razionalità produttiva o effettiva utilità sociale, la condizione dalla quale ogni diritto e legittimità sociale prendono origine. La polemica riguarda semmai la platea dei beneficiari e l’entità di questa forma modernizzata ed estesa del sussidio di disoccupazione. Qui si combatte a colpi di propaganda e di calcoli ispirati a pura fantasia.

Si può certamente ritenere che anche una forma così condizionata di reddito minimo sia meglio dell’attuale nulla, ma certo è che queste tamponature non prendono in alcun modo in considerazione il problema sostanziale e cioè il ripensamento dell’intero sistema di welfare in un assetto produttivo che prevede ineluttabilmente la rarefazione, l’intermittenza del lavoro e la sua precarietà sotto perenne ricatto. Le cosiddette politiche di inclusione rappresentano una razionalizzazione statuale di questa ricattabilità e un contenimento autoritario della libertà di scelta. O, per dirla altrimenti, una stanzializzazione temporanea di quella condizione nomade della vita e del lavoro scaturita dalla crisi della società industriale.

Il nomadismo, già sconfitto nella più remota antichità, seppur tornato prepotentemente in forme nuove sulla scena contemporanea, continua a subire la sua cattiva fama: predatorio, imprevedibile, incontrollabile, consumatore improduttivo di energie e risorse. Tanto che è generalmente il capitale finanziario ad essere assimilato a questa figura negativa mentre la cosiddetta «società civile» è immaginata come comunità stanziale e radicata. Fatto sta che nel lavoro e nella vita reale sono individui sempre più numerosi a sperimentare il nomadismo nelle sue diverse forme. Quest’ultimo possiede una doppia connotazione: da una parte la necessità di sottrarsi a situazioni avverse di ordine naturale o sociale, dall’altra la scelta di migliorare la propria condizione rendendosi autonomo dai dispositivi di controllo e di oppressione. Un intreccio, insomma, di libertà e imposizione, di espulsione e di fuga.

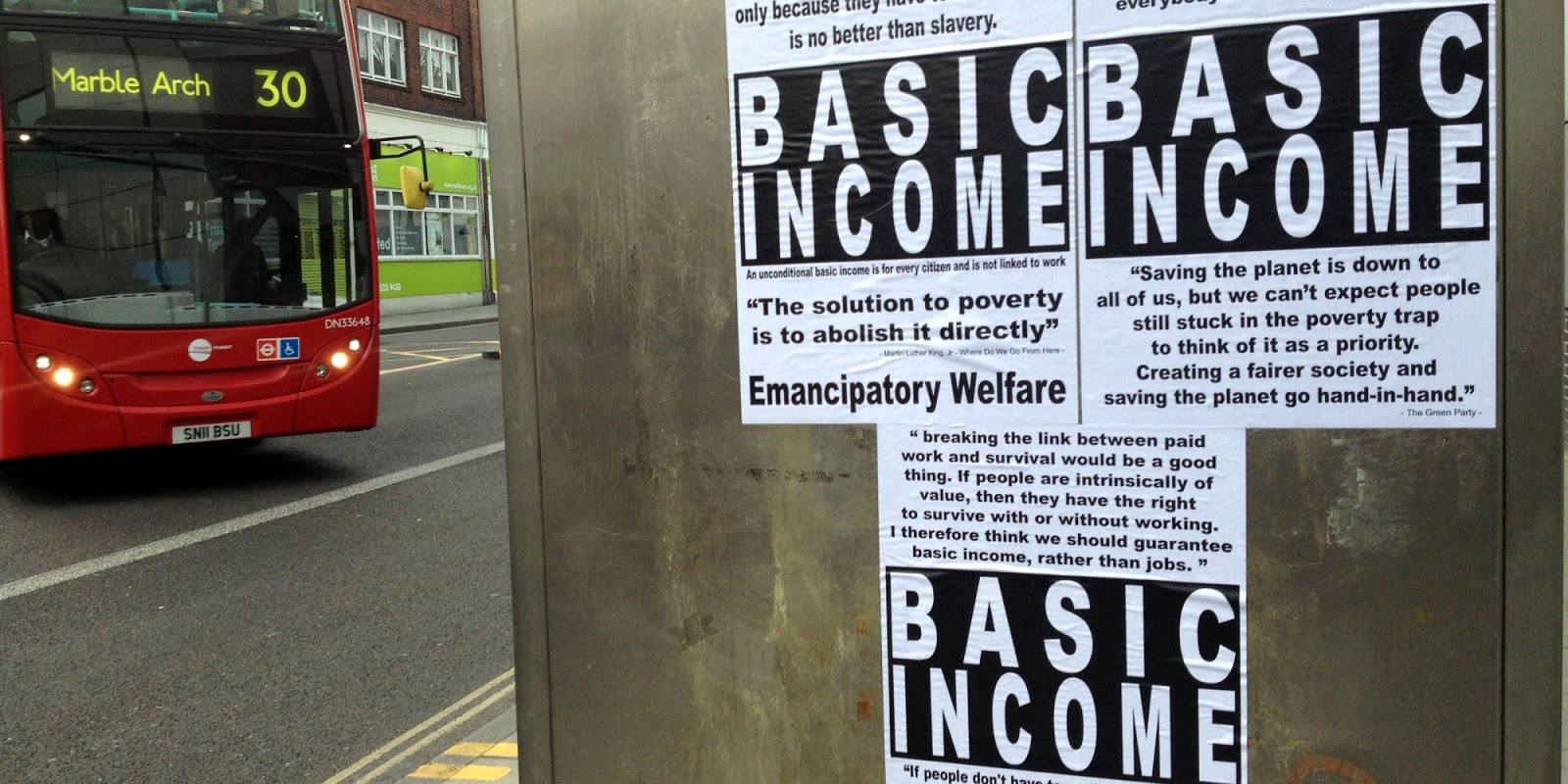

Il reddito universale, nella sua versione più propria, altro non è che la tutela di questo nomadismo, imposto o scelto che sia, e il riconoscimento del suo valore sociale e produttivo aldilà da ogni certificazione normativa. In buona sostanza si tratta di una scelta politica contro la tirannia del mercato.

Il passo è breve, a questo punto, nel riconoscere la parentela del reddito di base con un altro diritto di natura universalistica: quello di asilo. Anche in questo caso si tratta di consentire e proteggere un nomadismo che racchiude in sé la costrizione a fuggire e la libertà di inseguire, attraverso gli spazi geografici del pianeta, nuove opportunità. Il migrante non è più da un pezzo una deviazione dalla norma della società stanziale, ma una figura permanente, decisiva, inarginabile del tessuto globale. Un movimento storico che si pretende di fronteggiare riconducendolo a una stanzialità imposta brutalmente e accompagnata da una insopportabile retorica del «ritorno». La menzogna dell’«aiutiamoli a casa loro» (questa «casa» non è che un’astrazione andata in fumo) è pari a quella della «piena occupazione», del tutto immaginaria, se non in quella forma di generale precarietà e lavoro non retribuito in cui si è già concretizzata. Ciò verso cui le forze politiche convergono, in Italia e in gran parte d’Europa, è la riduzione di questi diritti di natura universalistica. Ricorrendo in entrambi i casi all’accusa, ampiamente diffusa a livello popolare, di parassitismo: che si tratti di un reddito svincolato dal lavoro o dell’accesso degli stranieri alle opportunità offerte dai «laboriosi ed evoluti» paesi europei è sempre una «appropriazione indebita» a venir messa all’indice. Nel caso del reddito di base questa riduzione passa attraverso i requisiti sempre più stringenti richiesti ai potenziali beneficiari. In quello del diritto d’asilo attraverso una improbabile tassonomia dei motivi di fuga (bellico, persecutorio, climatico, economico), distinti tra legittimi e illegittimi e l’esclusione di un gran numero di paesi incredibilmente ritenuti «sicuri», sorvolando sulla persecuzione selettiva (minoranze, oppositori, omosessuali) che vi viene ferocemente esercitata. La gestione restrittiva e arbitraria di questi diritti implica la crescita di un pleonastico e costoso sistema di controllo e l’assuefazione a ricorrenti episodi di ordinaria disumanità.

La sinistra, anche quella che esprime tratti più radicali, è sempre più gravemente infettata dall’ostilità nei confronti di questi diritti. Avendo fatto della «stanzialità» del lavoro un valore da contrapporre al nomadismo del capitale e coltivando un’idea di «popolo» che il fenomeno delle migrazioni mette continuamente in questione, si è preclusa la possibilità di costruire una propria risposta alle contraddizioni del presente e riprendere quel tema della libertà e del suo esercizio effettivo che è stato generalmente escluso dall’orizzonte stesso del discorso politico.

Articolo apparso su ilmanifesto ed Euronomade