cult

CULT

Post scriptum sull’epidemia

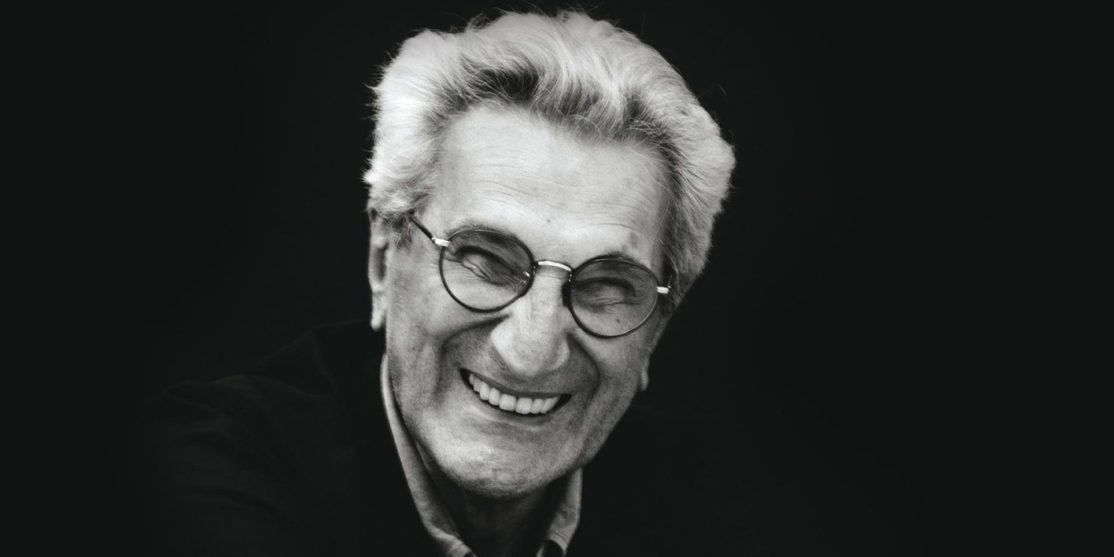

In occasione della pubblicazione del terzo volume dell’autobiografia di Toni Negri “Storia di un comunista. Da Genova a domani” (edito da Ponte alle Grazie con la cura di Girolamo Di Michele), pubblichiamo un estratto delle pagine conclusive del libro, aggiunte dall’autore allo scoppio dell’epidemia del Covid-19

Ho consegnato all’editore questo ultimo volume della mia storia poco prima che scoppiasse l’epidemia da coronavirus e prima che si propagasse, e si determinassero notevoli trasformazioni coatte del vivere quotidiano. Sono ora in casa, come tutti, in regime di confino, a Parigi, dove si attende nelle prossime settimane il picco del contagio. Ho chiesto all’editore di poter aggiungere le pagine che seguono a quelle già stampate, perché un’urgenza di esprimermi su quanto stava accadendo e una specie di affanno per questa vicinanza della morte mi avevano preso alla gola, e dovevo tirarli fuori. Quello che avevo scritto in questi volumi di Storia di un comunista – nel primo e nel secondo ma anche nel terzo – mi era di colpo sembrato lontanissimo. Remoto, confinato in un altro tempo, non nella maniera nella quale è per un vecchio la vita passata – vicina, affiatata, comprensibile – ma come è il secolo passato per un giovane – sfumato, spesso imbalsamato e/o caricaturale nel racconto di terzi. La guerra, il ’68, gli anni Settanta, le lotte francesi del ’95 e poi il ciclo di Seattle-Genova, e Occupy e gli indignados, piuttosto di far parte del mio vissuto, di essere eventi della continuità della mia storia, mi apparivano nella stessa distanza nella quale, giovane, avevo immaginato… che ne so… le cinque giornate di Milano, o avevo studiato i moti risorgimentali. Una distanza insuperabile, una temporalità scavata da un abisso, intransitabile, fra la mia presenza e quelle realtà… archeologiche. È questa distanza che ora, scrivendo nel mezzo dell’epidemia, debbo spiegare a me stesso.

[…]

La crisi del coronavirus – che non è una semplice influenza e non è neppure la peste bubbonica – ha comunque prodotto la coscienza di un’infezione universale che attraversa la nostra civiltà. A risvegliarci non è stato il panico diffuso davanti all’eventualità della morte, che pure ha invaso lo spirito di popoli malviventi ed eccitato gli animi in contrasto a essa; e neppure il fatto che la morte da contagio si presenti come una condanna per gli innocenti, una decimazione bellica o una pena di morte per «lesa maestà» di un sovrano occulto. È stato piuttosto il sentimento che noi non eravamo più quell’uomo che panicava per la morte annunciata, e tantomeno per una morte di Dio che aveva già lontanamente vissuta. Quel noi era irrecuperato dalla crisi: non poteva esser recuperato.

Così si apre la riflessione su quella distanza, che sentiamo, da quello che abbiamo vissuto come da quello che avviene. Una distanza abissale.

[…]

Il XX secolo, una volta guardato come il «secolo lungo», ha prodotto una nuova ontologia del lavoro – meglio, due costruzioni antropologiche (l’una palese, l’altra latente) ne hanno concluso lo sviluppo. Quella incarnata dal General Intellect – e cioè dal funzionamento del lavoro astratto (intellettuale, affettivo, cooperativo ecc.) – si è manifestata realmente e organizzata al centro delle nuove tecnologie; quella latente si è presentata come potenza collettiva del lavoro vivo e ha virtualmente ricomposto la moltitudine in una nuova classe (nei Grundrisse, Marx parla di un individuo sociale che regge la produzione del General Intellect), in un comune, potenzialmente attivo nel produrre e nel riprodurre l’uomo. Tutto questo, nella Storia di un comunista, lo si legge. Ma vi si vede anche come queste potenze proletarie fossero state, per così dire, bloccate dal/nel comando capitalista. Oggi, nella crisi che viviamo, ci chiediamo come liberarle, queste nuove potenze. Di fronte, sul lato dei governi e dei padroni, si intende frenetica la previsione che nulla sarà come prima (accompagnata dal sussurro: che tutto cambi perché nulla cambi!).

Non avevamo speranza di farcela prima che intervenisse la crisi del coronavirus. Oggi, la speranza non è aumentata. Temiamo di essere di nuovo vinti. Questo è quanto rivela la crisi: la distanza enorme che sentiamo dal passato (che non sappiamo come superare, nell’incombenza della lotta) struttura la paura che il possibile non riesca a farsi reale. Di nuovo, in questo interregno siamo prigionieri della consueta variante del canone novecentesco (l’eccezione del comando, l’oblio dell’essere, la morte di Dio), e la storia resta confinata nella memoria dei vinti. Manca il desiderio dove manca la memoria della vittoria. Quando mi guardo attorno, nella stanza in cui lavoro, circondato da biblioteche piene di libri, in nessuno di questi trovo più speranza; c’è tutto quanto quello che è stato scritto dalla Rinascenza in poi, quello di cui ogni memoria è degna: eppure mi sembra in ogni momento che questi libri possano crollarmi addosso perché non mi indicano altro che la pesantezza di una sconfitta.

Devi resistere. Dobbiamo resistere. Non è la prima volta che riusciamo a resistere. Di nuovo mi viene in mente che questa volta la resistenza possa nutrire un desiderio più vorace, più attivo ed efficace di quanto altre volte sia avvenuto. Perché? Perché la crisi da coronavirus ci ha messo nella condizione di riscoprire il corpo.

Corpo malato, corpo vulnerabile, corpo del povero, ma anche corpo potente della moltitudine: latenza della sofferenza collettiva ma anche forza di classe: e dunque, corpi più che corpo, pluralità associata di corpi al lavoro, nella cura degli altri, nelle relazioni solidali.

La crisi – questa crisi – si chiarisce infatti dal basso: non dal circuito finanziario, di cui innumerevoli altre volte abbiamo sofferto, ma dall’aumento della disoccupazione e della mancanza di salario, dalle incontenibili urgenze sanitarie e alimentari, dal caos dei debiti e degli affitti non pagati, che giornalmente affliggono poveri e meno poveri, operai e studenti. Corpi malati e indebitati. Ma anche (lo abbiamo visto) associati dal nuovo modo di produrre cooperativo – virtualmente capaci di presentarsi come quel ricomposto «individuo sociale» che Marx aveva intuito nello sviluppo della tendenza. Potrà, il risveglio da questa crisi, una volta assunto il corpo al suo centro, permetterci di fare dei corpi sofferenti e uniti dal bisogno, la base sulla quale poggiare la leva di una trasformazione radicale della società, dell’invenzione di una vera eguaglianza e libertà? Confidiamo che questo sia il punto vincente. In ogni caso, con questa crisi, il corpo è riproposto al centro della scena. Se riusciamo a tenerlo al centro significa che la lotta comincia di nuovo, che è possibile vivere altrimenti e ancora godere.

«A ognuno puzza questo barbaro dominio», diceva Machiavelli.

Il corpo, i corpi sono il comune. La crisi ha rivelato quanto lo fossero. All’uscita dalla crisi, la battaglia sarà su chi comanda sui commons: ecologia, salute, abitare, istruzione, prima di tutto – e poi tutto il resto, fin dove si allarga la produzione comune di beni per la riproduzione dell’uomo, ovvero del comune. Sul decidere quali saranno le «produzioni dell’uomo per l’uomo» e scegliere quali commons privilegiare: su questo sarà aperta la battaglia. Ora, la distanza che ci stacca dal nemico, da chi fino a oggi ci ha comandato, è ormai impercorribile, priva di mediazioni.

La forza del padrone è tutta rivolta a impedire che dalla moltitudine rinasca la classe. Che dalla moltitudine risorga la forza politica organizzata propria di un «individuo sociale».

Il primo compito per chi lotta per «un altro mondo possibile» sarà dunque quello di rompere quella perversa dialettica di assoggettamento che della moltitudine mostra, da un lato, la potenza produttiva cooperante, ma nello stesso tempo ne mette in risalto la frammentazione oggettiva, la separazione individuale e talora l’ostilità corporativa. Noi stessi, militanti della sinistra operaia, abbiamo vissuto e lottato dentro contesti e opposizioni stolte e settarie. La nostra etica è stata ideologica e non pragmatica. Con la crisi dobbiamo chiudere quest’epoca di divisioni. «Tous ensemble», «tutti insieme», questa è invece la parola d’ordine da eseguire. Quasi due secoli di lotta di classe, ma soprattutto la contorta (entusiasmante per certi versi, orrida per altri) vicenda del Novecento e le sue perfide propaggini dissolutive hanno lasciato i lavoratori divisi e relativamente impotenti. La crisi, riportando i corpi e la loro sofferenza in prima linea, e la chiara percezione che la sua soluzione (se lasciata alle attuali classi dirigenti) potrebbe esaltare la peggiore restaurazione, mette ogni militante comunista davanti al dovere di ricostruire, dalla moltitudine, una forza di classe. Chiunque pensi di riprodurre il passato è folle. Risorgendo da una fatale per tutti noi discesa agli inferi, bisogna ribattezzare il nostro progetto. Internazionale comunista dei lavoratori, lo chiamiamo. Ed è un nome totalmente nuovo.

Toni Negri (a cura di Girolamo Di Michele), Da Genova a domani. Storia di un comunista, Ponte alle Grazie, pp. 432, euro 20