approfondimenti

MONDO

Perché la Cina non è capitalista

Pubblichiamo qui il secondo di due articoli pubblicati sul sito della rivista “Spectre” come occasione di approfondimento sulla Cina ed in particolare rispetto al dibattito sulla natura del regime cinese, se sia o meno capitalista. I due articoli si integrano fra loro poiché forniscono un’analisi del corso cinese degli ultimi decenni e, su questa base, cercano di indicare possibili percorsi di liberazione. Ospitiamo questi contributi, al di là di posizionamenti specifici e delle differenze di analisi e prospettive dei due autori, perché contribuiscono parzialmente ad approfondire il dibattito sulla Cina e sulle dinamiche dei conflitti di classe, di genere, di razza, e ambientale nella crisi globale contemporanea.

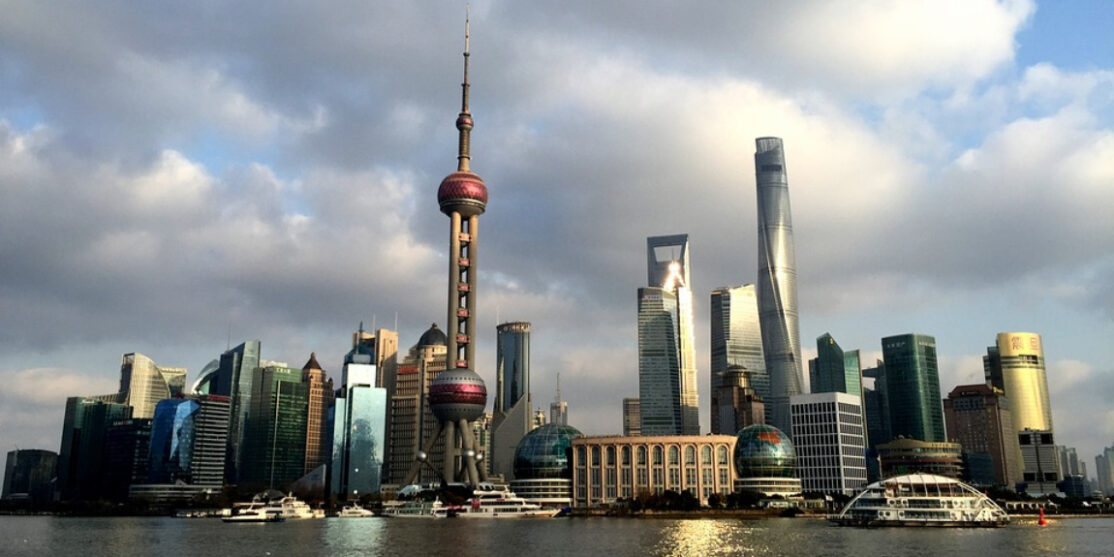

Nel suo articolo su “Spectre Journal”, intitolato Perché la Cina è capitalista, Eli Friedman sostiene che «la Cina del XXI secolo è diventata un paese capitalistico, uno strappo violento per una nazione che aveva quasi totalmente abolito la proprietà private dei mezzi di produzione già alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso». Eppure oggi «i segnali di capitalismo abbondano: le metropoli del paese sfoggiano negozi di Ferrari e Gucci, il profilo urbano si fregia dei loghi delle aziende straniere e nazionali, … lussuosi grattacieli spuntano in tutti i maggiori centri urbani … [e la Cina] è diventato uno dei paesi più ineguali del mondo».

Dietro le apparenze, per Friedman la dimostrazione definitiva che oggi la Cina è capitalistica viene dalla «universalizzazione della produzione di merci, evidente nel gran numero di vaste filiere produttive transnazionali che fanno capo alla Cina e dallo sfruttamento degli operai di fabbrica, innanzitutto e soprattutto orientato alla produzione di profitto piuttosto che al soddisfacimento delle necessità umane». A me sembra invece che la produzione di merci non sia così pervasiva nell’economia. Neanche la forza lavoro è del tutto mercificata, dato che le aziende cinesi fanno ampio uso di lavoro coatto: gli studenti universitari sono stati obbligati dal governo a lavorare nelle fabbriche della Apple Foxconn con salari sotto il minimo, pena la revoca del permesso di laurearsi. Le aziende cinesi producono per l’esportazione grazie al lavoro schiavile nel Xinjiang e in dozzine di campi di lavoro sparsi in tutto il paese.

Il mercato governa visibilmente beni e servizi dei consumatori urbani e nelle ZES (zone economiche speciali) costiere a investimento straniero, ma nell’economia statale proprietà pubblica e pianificazione sono ancora al comando.

Il capitalismo è un regime economico basato sulla produzione generalizzata di merci, nel quale i vari fattori produttivi, terra, lavoro, mezzi di produzione e capitali, sono merci. Il lavoro, “merce speciale”, è talmente spossessato che non ha altro da vendere che la forza lavoro. L’altro lato di questo processo di “accumulazione primitiva” è il monopolio dei principali mezzi di produzione che le nuove classi di proprietari terrieri e capitalisti industriali acquisiscono, con la violenza o in altri modi. Questo sistema di poteri e proprietà sbilanciati può essere salvaguardato unicamente dall’instaurazione della proprietà privata, sorretta dal potere statale poliziesco e giudiziario. Non è mai esistito un capitalismo senza proprietà privata.

In Cina ci sono alcuni di questi prerequisiti ma non tutti. Il lavoro è ampiamente mercificato. Esiste una borghesia nazionale con alcuni prerequisiti del capitalismo, ma non tutti. Ma la proprietà privata della terra non c’è. La abolì Mao nel 1956 e non è mai stata ripristinata.

In Cina, la terra, le risorse naturali e la maggior parte dei mezzi di produzione rimangono di proprietà del Partito-Stato, ovvero del Partito Comunista classe dirigente. La classe media urbana può acquistare i loro condomìni ma non possedere la terra sulla quale sorgono. In realtà, non possiedono neanche gli appartamenti, perché i governi locali possono, e lo fanno, requisire arbitrariamente gli edifici residenziali, espellerne i proprietari nominali, abbatterli per fare spazio a nuove infrastrutture, costringendo i “proprietari” precedenti ad accettare un’offerta prendere o lasciare o anche senza corrispettivo. I capitalisti fondano fabbriche. Ma lo fanno con l’avallo del Partito-Stato. La loro attività può, e talvolta succede, essere loro tolta arbitrariamente, senza possibilità di ricorrere. E i capitalisti? Se la Cina è capitalistica, dove sono i capitalisti? Come vedremo più oltre, molti sopravvivono ma, a cominciare dal giro di vite del 2013 di Xi Jinping, altri eminenti capitalisti sono in prigione i loro beni confiscati, in quanto proprietà di capitalisti. Che razza di capitalismo sarebbe questo?

Non è capitalismo ma un ibrido capitalismo collettivistico burocratico

Come spiego nel mio nuovo libro, China’s Engine of Environmental Collapse (Pluto, 2020), la Cina di oggi è piena di capitalismo: c’è il capitalismo di Stato, il capitalismo clientelare, il capitalismo criminale, il capitalismo normale: la Cina ce li ha tutti. In Cina ci sono più miliardari che negli Stati Uniti, molte aziende di Stato producono per il mercato e la forza lavoro è fatta di autonomi o di salariati di aziende private. Nondimeno, non si tratta di un’economia capitalistica, almeno non soprattutto. La migliore descrizione è quella di economia mista collettivistico-capitalistico-burocratica, nella quale il settore di Stato, collettivistico e burocratico, è predominante.

I dirigenti del PCC non possiedono le loro proprie economie privatamente, come capitalisti. Lo Stato possiede il grosso dell’economia, collettivamente. Non è il mercato a organizzare la maggior parte della produzione in Cina.

Le riforme di mercato di tempo fa s’insabbiarono in quello che Pei Minxin ha chiamato la «transizione bloccata». Nei quarant’anni di riforme economiche e aperture all’estero la Cina non ha saltato un solo piano quinquennale o mancato di stabilire obiettivi annuali di crescita. La Cina resta essenzialmente un’economia di Stato, un’economia pianificata. Come ha detto Huang Yasheng, del MIT, «l’economia privata cinese, in particolare la componente indigena, ha dimensioni piuttosto ridotte» ed è caratterizzata da giri d’affari limitati, dal lavoro autonomo e dalla presenza di contadini.

Un’economia di Stato tripartita: 50, 30, 20

Oggi, i dirigenti cinesi controllano un mastodonte industriale e commerciale, che rappresenta l’industria leggera del mondo, il maggior manufattore, il maggior esportatore, la seconda economia, con un PIL di 14 trilioni di dollari, il maggior numero di aziende di Stato classificate da Fortune fra le prime 500 e il più grande fondo sovrano del mondo, con 3 trilioni di dollari.

Nel comparto statale cinese s’annoverano alcune fra le più grandi aziende del mondo. Negli anni Ottanta, non c’era una sola ditta cinese inclusa nella classifica di “Fortune”. Nel 2017 ce ne sono state 115, con State Grid, Sinopec e China National Petroleum (CNPC) al secondo, terzo e quarto posto. Sono tutte, eccetto quattro, aziende di Stato. James McGregor scrive che «delle 69 aziende della Cina continentale che figuravano nella classifica di “Fortune” nel 2012, solo sette non erano statali e comunque sia ricevevano cospicui finanziamenti statali e avevano enti statali fra i loro azionisti».

Nell’industria chiave, le aziende di Stato hanno dal 74 al 100% delle proprietà. Le maggior banche cinesi sono di Stato al 100% (ci sono centinaia di banche private d’affari finanziate dall’estero ma subiscono restrizioni nella tipologia degli investimenti). Il governo possiede anche dal 51% in su delle migliaia di joint venture orientate all’esportazione, fra cui figurano le compagnie transazionali, dalla Audi alla Xerox, che hanno alimentato la crescita cinese per decadi. Il governo ha anche comprato una caterva di aziende straniere come Volvo, Syngenta, Smithfield Farms, Pirelli Tires e Kuka Robotics, che amministra più o meno come se fossero aziende capitalistiche di Stato, in più possiede almeno il 10% delle azioni della Daimler (Mercedes Benz) tedesca.

A quarantadue anni dall’avvio delle riforme di mercato, il governo possiede e controlla ancora le leve fondamentali dell’economia.

Le banche, la grande industria pesante, l’industria mineraria, la metallurgia, la cantieristica, i settori energetico, petrolifero e petrolchimico, la grande edilizia e la grande manifattura, l’energia atomica e quella aerospaziale, le telecomunicazioni e internet, l’industria automobilistica (in parte in partenariato con aziende straniere), l’aereonautica (in partenariato con Boeing e Airbus), le linee aeree e ferroviarie, la farmaceutica, le biotecnologie, l’industria bellica e altro ancora.

Gli investitori stranieri lamentano da tempo l’esclusione dai settori strategici, l’obbligo di accettare soci di Stato nelle joint ventures e il divieto di operare in regime di piena proprietà nei pochi settori che sono loro accessibili. Solo nel 2018 è stato consentito alla Tesla di fondare in Cina la prima fabbrica d’automobili interamente di proprietà straniera.

Non c’è dubbio che in Cina una vasta economia capitalistica di mercato affianchi il settore di Stato. Oggi il settore privato dispone di almeno il doppio degli operai del settore pubblico.

Il comparto capitalistico nazionale nella Cina di oggi consiste in gran parte in una miriade di piccole e medie industrie e del settore autonomo, che in maggioranza consistono in miniere piccole e medie, edilizia locale, manifattura di scarpe, vendita al dettaglio, grandi magazzini, ristoranti, trasporto autonomo, consegne, tassì, aziende familiari, coltivatori diretti ecc. Il settore privato comprende anche grandi aziende come la Baidu (il motore di ricerca che domina internet dopo il ritiro di Google), la Tencent (messaggistica), l’Alibaba di Jack Ma, il gigante delle telecomunicazioni Huawei, l’immobiliarismo con il Gruppo Wanda di Dalian e la SOHO China, la preparazione di cibi con la Wahaha Corp., le assicurazioni con la Anbang. A partire dal 2000 i milionari spuntano come funghi: le Assicurazioni Anbang, da piccola e sonnolenta compagnia d’assicurazioni auto fondata nel 2004 da un tale sposato con una parente di Deng Xiaoping, ha denunciato nel 2014 attività quotate in borsa per 295 milioni di dollari, dopo che figli e nipoti di Deng e di altri dirigenti vi hanno investito enormi somme (di provenienza sconosciuta), usandola per portare i soldi all’estero e comprare proprietà quali il Waldorf Astoria di New York.

Nel quadro largamente opaco della proprietà nella Cina di oggi è del tutto impossibile sapere quali aziende siano veramente o interamente private. Come regola generale, più un’azienda è grande più è posseduta o è controllata dallo Stato. Una ricerca del governo statunitense del 2011 ha scoperto che le aziende di Stato e le industrie urbane, di borgo e di villaggio di proprietà cosiddetta collettiva, ovvero dei governi locali, rappresentano la metà dell’attuale PIL cinese non agricolo.

Le joint ventures con il governo cinese a investimento straniero, quasi tutte nelle ZES, rappresentano il 30% ca del PIL non agricolo. Il settore privato cinese rappresenta il resto, all’incirca il 20% del PIL non agricolo. Altre stime valutano in 2/3 la porzione statale. In entrambi i casi, lo Stato possiede almeno la metà dell’economia industriale e controlla il resto. L’agricoltura nominalmente è privata ma i contadini non possiedono niente, non le fattorie, non le case, e decine di milioni di loro si sono visti privati delle terre senza appello e senza indennizzo.

Gli “elenchi dei maiali da abbattere” decapitano la borghesia nazionale cinese in potentia

Il Partito comunista tiene al guinzaglio il capitalismo nazionale. Gli imprenditori di successo scoprono presto di avere bisogno di un “socio” di Stato, altrimenti il governo li espelle dal mercato attivando un concorrente oppure sono acquisiti. Peggio ancora, quelli i cui nomi compaiono nella classifica di “Forbes” delle persone più ricche del mondo o nell’elenco degli Unicorni di Rupert Hoogewerf rischiano di attirare l’indesiderata attenzione del governo e vengono arrestati o spariscono a “un tasso allarmante”. In appena un anno, il 2015, almeno 34 alti dirigenti di aziende cinesi sono stati arrestati dalla polizia, compreso l’amministratore delegato della Fosun, che aveva acquistato il Club Méditerranée proprio quell’anno. In cinese lista di proscrizione si dice shazhubang, “elenco dei maiali da abbattere”. Da quando la campagna anticorruzione di Xi Jinping ha preso il via nel 2013, i ricconi sono caduti come le mosche.

Nel biennio 2015-16, i cinesi ricchi hanno imboscato oltre un trilione di dollari all’estero, soprattutto investendo in aziende private come la HNA, la Fosun, la Dalian Wanda, l’Anbang e altre ancora, che acquistano alberghi (l’Hilton, lo Starwood ecc.), la AMC Entertainment, la Legendary Entertainment, il Cirque du Soleil, squadre di calcio e proprietà immobiliari sparse nel mondo – fondamentalmente per riciclare il malloppo e parcheggiarlo in paesi dove la legge protegge la proprietà.19

Ansioso di tamponare la fuoriuscita dei “soldi che scottano”, per paura di perdite governative sui prestiti concessi alle aziende private e deciso a prevenire la nascita di una classe di capitalisti ricchi e potenti, Xi Jinping è sceso in campo e s’è messo a dare la caccia ai cosiddetti huixiniu, i “rinoceronti grigi”, ovvero le mine vaganti, le cui società molto esposte e i cui investimenti esteri “irrazionali” minacciano la stabilità finanziaria. Gli amministratori delegati sono accusati di reati economici e messi sotto chiave e i loro beni sono requisiti.

Nel giugno del 2017 è stato colpito l’amministratore delegato della Anbang, Wu Xiaohui, l’assicuratore automobilistico sposato con una nipote di Deng Xiaoping, condannato a 18 anni di galera. L’azienda è stata nazionalizzata e le proprietà messe in vendita. In giugno, Wang Jianlin (della Dalian Wanda), il pomposo costruttore edile e gran mogol dell’intrattenimento, oltre che il cinese più ricco sulla Lista degli Unicorni, che aveva giurato di “battere la Disney”, ha dovuto vendere i suoi parchi a tema e i suoi alberghi per ripagare le banche di Stato. Wang Shi, fondatore di China Vanke, il più grande costruttore cinese, pur senza venire accusato di niente, è stato rimosso e la sua azienda è stata rilevata da aziende di Stato nel 2017.

Nel marzo del 2018, Chen Feng, amministratore delegato della HNA (una holding con aziende che vanno dall’aviazione ai servizi finanziari, con sede a Hainan), il maggiore dei grossi acquirenti che aveva ammassato proprietà trofeo in tutti i continenti acquisendo il 10% della Deutsche Bank, il 25% della Hilton Hotels, decine di milioni di proprietà immobiliari a Manhattan, aziende svizzere ecc., è stato obbligato a disfarsi delle proprietà immobiliari e di tutte le proprietà che «non figurano nell’agenda politica di Pechino». Proprio questa settimana s’è appreso che l’impero multimilionario di Xiao Jianhua è stato requisito dallo Stato e sarà smantellato. Xiao, in passato stimato finanziere della stessa cerchia che include la famiglia di Xi Jinping, è stato rapito nel 2017 da un hotel di lusso di Hong Kong e non se n’è saputo più nulla.22 Così vanno le cose. Come dicono in Cina, guo jin min tui (“quando lo stato si fa avanti, i privati rinculano”).

Ci sono molti milionari privati che prosperano, per esempio il presidente di Alibaba, Jack Ma (membro del PCC da molto prima del suo arricchimento) o Pony Ma, il fondatore della Tencent Holdings Ltd.. Infatti le loro aziende perseguono attivamente gli obiettivi della politica industriale del Partito, p. es. promuovendo il consumismo, raccogliendo dati sulla clientela ecc. Ma Xi Jinping ha decapitato la borghesia nazionale cinese in fieri e nazionalizzato le loro imprese, insomma deprime il settore privato, suo scopo dichiarato. Xi Jinping è un nazionalista e un neomaoista. È ostile al capitalismo e non vuole che i capitali governativi e nemmeno quelli privati siano sprecati in sciocchezze o istradati all’estero. Li vuole concentrati sulle priorità della politica industriale di Stato. Inoltre, nel quadro del suo tentativo di eliminare la povertà in Cina, la presenza di milionari è un pugno nell’occhio per il suo livellamento sociale neomaoista.

Deng Xiaoping restaura il capitalismo o lo usa per salvare il comunismo?

Delle interpretazioni maoiste della Cina, Mao mirò a costruire il socialismo, mentre Deng Xiaoping «restaurò il capitalismo». È un mito che non rispetta la storia. Deng abbandonò l’autarchia di Mao, introdusse riforme di mercato e aprì l’economia agli investimenti occidentali. Ma fin dall’inizio fu chiarissimo che le riforme non erano una controrivoluzione. Non ci sarebbe stata alcuna privatizzazione, nessuna restaurazione del capitalismo. Negli anni Ottanta e Novanta, Deng e compagni furono orripilati dalle privatizzazioni gorbacioviane, che provocarono il tracollo del PUCS. Così, nel 1985, Deng riassicurò i compagni in ansia:

Noi vogliamo modernizzare l’industria, l’agricoltura, la difesa nazionale e la scienza e tecnologia. Ma davanti alla parola modernizzazione c’è un aggettivo, “socialista”, e il risultato sono “le quattro modernizzazioni socialiste” (…) Il socialismo richiede soprattutto due cose. Primo, la sua economia dev’essere dominata dal settore pubblico (…) la nostra economia pubblica ammonta a oltre il 90% del totale. Nello stesso tempo, consentiamo a una piccola percentuale di economia privata di svilupparsi, assorbiamo capitale straniero e introduciamo tecnologia avanzata, addirittura incoraggiamo le aziende straniere ad aprire fabbriche in Cina. Sono tutte integrazioni dell’economia socialista basata sulla proprietà pubblica; non la possono minare, né lo faranno mai.

Ancora, nel gennaio febbraio 1992, a poche settimane dal crollo del PCUS, avvenuto a dicembre, Deng intraprese la sua celebre “ispezione nel Meridione”, a Shenzhen e nelle altre ZES, per galvanizzare le forze riformiste contro i conservatori, che erano pronti a chiudere le ZES.

Egli sottolineò che, mentre le riforme di mercato e l’apertura erano la sola via per salvare il Patito comunista, lui non era un altro Gorbačëv:

Le ZES si chiamano “socialiste” (shehui zhuyi) e non “capitalistiche” (ziben zhuyi). A Shenzhen, la proprietà pubblica rimane il fulcro dell’economia e l’investimento straniero non ammonta che a un quarto (…) Noi abbiamo la priorità, perché abbiamo aziende di Stato grandi e medie e imprese di borgo e di villaggio. Meglio ancora, noi abbiamo il potere statale. Certuni pensano che l’aumento del capitale straniero possa portare allo sviluppo del capitalismo e che la crescita delle aziende finanziate dall’estero possa aumentare gli elementi di capitalismo. Ma è gente priva di buon senso (…) Le aziende finanziate dall’estero agiscono entro le condizioni politiche e economiche del nostro paese e non sono che un’utile integrazione all’economia socialista. In ultima analisi, sono di beneficio al socialismo.25

Chen Yun, il capo della pianificazione ai tempi di Mao, paragonò il capitalismo cui ricorreva la Cina a «un uccello in gabbia». La gabbia non può essere troppo piccola, sennò l’uccello soffoca, ma l’uccello deve restare ingabbiato, altrimenti vola via – il capitalismo andrebbe fuori controllo. La stessa cosa vale oggi. Nella Cina di oggi gli elementi di capitalismo sono innumerevoli, ma non c’è stata alcuna privatizzazione generalizzata a favore degli oligarchi, come in Russia. James McGregor, che ha passato oltre vent’anni in Cina a capo dell’ufficio del “Wall Street Journal” di Pechino e come presidente della Camera di Commercio Statunitense in Cina, descrive il controllo pervasivo dello Stato e il ruolo marginale del capitalismo e dei mercato nella Cina degli anni Novanta e Duemila in questi termini:

Le aziende di Stato monopolizzano o dominano tutti i settori significativi dell’economia e controllano completamente il sistema finanziario. I dirigenti di Partito affidano alle aziende di Stato la costruzione e il potenziamento dell’economia e sostengono il monopolio di Partito del controllo politico. Il settore privato fornisce il lubrificante della crescita e dà alla popolazione l’occasione di arricchirsi fintanto che sostiene il Partito.

Carl Walter e Fraser Howie, autori di Red Capitalism e banchieri d’affari veterani, regolarmente implicati nelle OPA (offerte pubbliche iniziali) cinesi, scrissero nel 2011:

Lo Stato è coinvolto a tutti i livelli nel mercato: come regolatore, elaboratore di politiche, investitore, azienda madre, azienda valutata in borsa, mediatore di borsa, banca e banchiere. In breve, lo Stato fornisce tutti gli operatori alle maggiori aziende di Stato cinesi.

E non si tratta solo delle leve di comando. Come spiega un banchiere d’affari, Joe Zhang, lo Stato ha a portata tutte le industrie ordinarie di beni di consumo:

Loro non monopolizzano (o quasi) soltanto molti settori e industrie “strategicamente importanti” (…) ma conducono operazioni massicce anche in settori più terra terra e competitivi, quali la manifattura, la metallurgia, la ristorazione, il gas e l’acqua, il settore alberghiero e immobiliare.

Per giunta, in quanto classe dirigente radicata nello Stato e determinata a “eguagliare e superare gli Stati Uniti”, la dirigenza cinese ha speso una parte della sua crescente ricchezza nel rinnovo, ammodernamento, aggiornamento ed espansione delle aziende di Stato, facendone i “campioni nazionali”. Oggigiorno, esse emergono nettamente fra le 500 migliori aziende cinesi e rappresentano il 63% del totale delle aziende, l’83% dei profitti, il 90% dell’attività.

La massimizzazione dei profitti non è il massimo che si può fare

Eppure le “corporazioni” statali cinesi non sono massimizzatrici di profitti di per sé, come invece, ad esempio, la Temasek di Singapore, a capitali pubblici e altri consimili fondi sovrani, che sono contenti di fare soldi ogni volta che possono, ma senza esserci obbligati. In effetti molti sono stati fallimentari per anni, ma nessuna ha dichiarato bancarotta, perché il governo non ha mai voluto dire addio ai suoi prestiti a causa del fallimento dei suoi zombi.

In quarant’anni di riforme di mercato, non una sola azienda di Stato importante ha potuto dichiarare bancarotta. La loro esistenza e ragione di vita è dettata dal Piano, non dal mercato. Così quando il presidente di una grande corporazione fu rimosso per aver abbracciato l’economia di mercato con troppo entusiasmo, un esperto di aziende di Stato presso l’Università di Pechino ha commentato:

È in gioco il sistema, non una persona. Il dirigente nominato dal Partito basa la sua posizione sul patronaggio (….) e ha il compito di trattare coi dirigenti di Stato e proteggere le proprietà statali, non di massimizzare i profitti.

Nessun “declino dell’economia pianificata”: infine, il mercato non ha soppiantato la pianificazione nemmeno nell’economia controllata dallo Stato. Negli anni Novanta gli esperti occidentali di Cina entusiasti del mercato predissero una “crescita fuori del piano” per la Cina. Ma non è mai successo.

I dirigenti hanno sì accennato qualche volta alla possibilità un giorno per il mercato di “distribuire le risorse”, ma non l’hanno mai realizzata. Né l’avrebbero potuto fare, perché per superare gli Stati Uniti hanno bisogno di “campioni” fra le aziende di Stato, e dunque devono convogliare le risorse verso le industrie chiave e pianificare tutta l’economia. Così, nelle parole del “Rapporto annuale del Congresso Statunitense su Economia e Sicurezza” del novembre 2015:

Il piano alla sovietica, dall’alto in basso, rimane il marchio del sistema economico e politico cinese. Il piano quinquennale continua a guidare la politica economica cinese delineando le priorità del governo e segnalando ai quadri e alle industrie locali i settori che riceveranno il sostegno governativo. I piani quinquennali sono seguiti da una cascata di piani nazionali, ministeriali, regionali, locali, miranti a tradurre le priorità in obiettivi regionali o industriali specifici, in strategie politiche e in meccanismi di valutazione.

L’XI e il XII Piano Quinquennale stabilirono le priorità nazionali e delinearono come esse avrebbero dovuto coniugarsi nelle migliaia di piani settoriali, raggruppati in tre categorie: “piani generali”, “piani speciali” e “piani macroregionali”. Fra i piani regionali figurava il ciclopico “Programma di Sviluppo a Occidente”, focalizzato sull’industrializzazione della Cina occidentale, il “Programma del Delta del Zhujiang”, incentrato sull’innovazione tecnologica ecc. Centinaia di piani tematici specifici stesero la programmazione quinquennale per le singole industrie farmaceutiche, alimentari, chimiche, tessili, per i cementifici. Piani tematici più ampi sostennero la scienza, la tecnologia, il risparmio energetico, le ferrovie, le autostrade, l’energia, la mitigazione delle catastrofi ecc.

In un importante articolo su “Modern China” del 2013, Sebastian Heilmann e Oliver Melton sfatarono la tesi del “declino dell’economia pianificata”:

Contrariamente a quanto si crede (…) nessuna “rinuncia al piano” ha avuto luogo in Cina. Dal 1993 in poi, la pianificazione allo sviluppo è stata profondamente modificata in termini di funzioni, contenuti, processi e metodi. Ha dato spazio alle forze di mercato e alla decentralizzazione dei processi decisionali, ma ha mantenuto alla burocrazia di Stato la facoltà d’influenzare l’economia e ha ribadito che il Partito avrebbe conservato il controllo politico anche nella rinuncia a molti altri poteri.

Oggi, invece di proclamare migliaia di obiettivi di produzione dettagliati, i pianificatori centrali cinesi staccano soprattutto assegni per finanziare i progetti previsti. Tuttavia, anche se la pianificazione è stata ammodernata e monetizzata, i piani continuano a stilare dozzine di obiettivi obbligatori e indicativi.

Per esempio, il XII Piano Quinquennale (2011-2015) ha fissato un aumento del 7,5% della crescita economica, del 3,1% del consumo dei combustibili non fossili nel consumo energetico primario, una diminuzione del 16% nel consumo energetico per punto di PIL, del 30% nel consumo d’acqua per punto di PIL, un aumento dell’1,3 % per la superficie forestale e perfino un aumento dell’1,6% per il numero di “brevetti ogni diecimila persone”. Il piano include anche numerosi obiettivi quantitativi: km 45.000 per la rete ferroviaria ad alta velocità, km 83.000 per la rete autostradale, 45 milioni di nuovi posti di lavoro governativi nell’arco dei 5 anni ecc. Il piano ha previsto anche la costruzione di nuovi porti, di dozzine di nuovi aeroporti, ecc.

Insomma, anche se in Cina esistono cospicue realtà capitalistiche, concentrate soprattutto nella più o meno totalmente capitalizzata produzione per l’esportazione nelle ZES, il paese non può essere propriamente definito a economia politica capitalistica. Si tratta della società della “nuova classe”, un’economia ibrida burocratico-collettivistico-capitalista nella quale dominano la proprietà pubblica e la pianificazione, mentre il capitalismo resta «un uccello in gabbia».

Quali sono le implicazioni politiche di quanto detto finora?

Volgendosi alle implicazioni politiche della sua analisi, Friedman domanda, la Cina è solo un’altra potenza capitalistica «in competizione con gli Stati Uniti» per l’egemonia imperiale globale? O dobbiamo credere che «lo Stato cinese e la sua opposizione all’ordine americano annunciano una politica di liberazione?».

La mia risposta è che non c’è stato niente di “liberatorio” nelle politiche del PCC per molte decadi. Il PCC non è stato credibile come Partito socialista già dagli anni venti del secolo scorso, quand’era a stragrande maggioranza proletaria. Dopo la repressione della rivoluzione operaia nel 1926 a opera dei Nazionalisti, la dirigenza del Partito andò alla sinistra nazionalista di Mao, che abbandonò il proletariato per costruire un “proletariato sostitutivo”, una burocrazia di Partito in armi tratta da elementi eterogenei piccolo borghesi e radicata nella contadineria. Mao respinse il marxismo e il materialismo e abbracciò l’idealismo e il volontarismo, respinse la democrazia a favore della dittatura del Partito, rifiutò l’internazionalismo proletario a favore del nazionalismo e dello sciovinismo Han; rifiutò le insurrezioni operaie per abbracciare la strategia della “guerra di popolo” e della conquista militare. Tuttavia, il nuovo sostituzionismo stalinista di Partito di Mao ebbe un successo straordinario, liberando la Cina dall’occupazione straniera, i signori della guerra, i proprietari fondiari, il capitalismo ed emancipando le donne dal patriarcato confuciano.

Quel che di “liberatorio” c’è stato nella rivoluzione cinese è stato questo. Ma questa rivoluzione ha poi generato un nuovo tipo di classe dominante stalinista composta dal partito, esercito e burocrazia, sciovinismo Han, dittatura totalitaria da stato di polizia che ha sfruttato opera e contadini cinesi per settant’anni – e questo per perseguire il progetto vanaglorioso dei leader di riportare la Cine nella sua “giusta” posizione della più grande nazione del mondo e di superpotenza egemone. Come i loro compagni sovietici, Mao e i suoi successori hanno compreso che una nazione comunista con una classe dominante fondata sullo stato deve raggiungere e superare gli Stati Uniti in un mondo dominato da nazioni capitaliste più avanzate e potenti e costruire una superpotenza tecnologica relativamente autosufficiente tale da potere respingere gli imperialisti capitalisti. Il PCUS è stato segnato dalla sconfitta nella contesa economica e militare con gli Stati Uniti. Deng Xiaoping e i suoi successori, particolarmente Xi Jinping, sono determinati a evitare ci compiere il medesimo errore. Ma oggi, il PCC segue una missione suicida perché vuole massimizzare la crescita economica per superare gli Stati Uniti e dominare l’economia mondiale nonostante questa ultra-crescita che genera emissioni CO2 porti al collasso climatico e a un eco-suicidio.

Due sistemi sociali radicalmente differenti oggi sono uniti in una comune missione: massimizzare la crescita economica fino al collasso ecologico.

La nostra unica speranza è supportare le lotte democratiche ovunque possano riuscire ad abbattere questi sistemi, prima che questi sistemi distruggano noi, e sostituirli con società ecosocialiste basate sulla proprietà pubblica e su una governance democratica.

Così come ci poniamo contro Trump e la sua base fascista, così dobbiamo “stare con Hong Kong” e stare con il Turkestan orientale (Xinjiang) contro il PCC, perché se non avremo successo, dovremo affrontare l’estinzione.

Articolo pubblicato su Spectre Journal come risposta all’articolo di Eli Friedman Perché la Cina è capitalista. Traduzione in italiano di GioGo per DINAMOpress.

Immagine di copertina: Shanghai, fonte wikimedia