OPINIONI

Odori di Napoli. A spasso nella città cotta e mangiata

A Napoli, il trasformarsi dei profumi della città ne rivela all3 cittadin3 il cambiamento. Una città per il turismo, in gran parte culinario, “una moderna metropoli da mangiare”, dove l’odore di fritto copre tutti gli altri, è il puzzo del capitalismo

«Dimenticato l’alfabeto dell’olfatto che ne faceva altrettanti vocaboli,

d’un lessico prezioso, i profumi resteranno senza parola, inarticolati, illeggibili»

I. Calvino, Il nome, il naso in Sotto il sole giaguaro, 1986

Passeggiare a Napoli la mattina di Capodanno rivela un volto della città feroce e desolato ma muoversi nel silenzio della mattina stordita dall’hangover, fra cocci di bottiglia, scorze di mitili e cartacce bruciate aiuta paradossalmente a ritrovare una città più vera, lontana da quella distopia che vede questa antica capitale decaduta come un parco giochi a uso di folle avide di immagini da catturare con gli smartphone.

«Dalle Alpi alle Piramidi, dall’Asia ai Pirenei/dammi la tua munnezza e ti dirò chi sei», cantava l’ineffabile Luigino, poeta d’occasione dei film di De Crescenzo e nella munnezza del primo giorno dell’anno risulta addirittura benefico passeggiare, oggi che nessuno lo fa più e la corsa funzionale ai tempi del lavoro domina anche il tempo libero, inghiottito senza scampo nel ciclo produttivo. È così che orde fameliche di turisti calpestano la città, correndo da un babà a una graffa. Sarebbero in difficoltà, in questa folla calata dai voli low cost a Capodichino o vomitata da immense navi da crociera, flâneurs professionisti come Ennio Flaiano, con il suo sguardo ironico puntato sulla corruzione dei tempi o quel Baudelaire «botanico del marciapiede».

Nel maggio del 1986 l’editore Garzanti fa uscire, postumo, Sotto il sole giaguaro, un volume di racconti scritti da Italo Calvino tra il 1972 e il 1984, parte di un progetto dedicato ai cinque sensi. La raccolta si apre con un racconto intitolato Il nome, il naso, che ha come tema l’olfatto, elemento essenziale «quando la savana la foresta la palude erano una rete d’odori e correvamo a testa bassa senza perdere il contatto col terreno» e gradualmente impoverito nelle sue possibilità con il «progredire della specie». Con quel racconto a più voci Calvino indaga quello che potremmo diventare quando «come epigrafi in un alfabeto indecifrabile, di cui metà delle lettere siano state cancellate dallo smeriglio del vento carico di sabbia, così voi resterete, profumerie, per l’uomo futuro senza naso».

In questa evoluzione in cui il fiuto perde gradualmente le sue potenzialità, fino alla possibile futura anosmia – di cui SARS-CoV2 ha fornito, peraltro, un inquietante assaggio – la dittatura olfattiva instaurata dalla città-ristorante ha un ruolo decisivo nel determinare non una perdita completa di questo senso ma una sua sclerotizzazione che ci rende incapaci di percepire la complessità. Assume valore profetico, in questo senso, quel testo, nel raccontare il nostro incedere dentro un tempo nebuloso ammorbato dai fumi delle friggitorie, lontanissimo dall’era in cui «tutto quello che dovevamo capire lo capivamo col naso prima che con gli occhi, il mammuth il porcospino la cipolla la siccità la pioggia».

Nella desolazione pallida della prima mattina di gennaio domina lo scenario olfattivo, invece, la polvere pirica che finisce per essere una contraddittoria via di fuga dallo stantio odore di cibo che appesta ogni angolo della città. Lo zolfo e il salnitro schiudono lo scrigno di emozioni che riporta alla mente la felicità dell’infanzia, il rito delle famiglie strette sui balconi a esorcizzare in un boato la paura del futuro che si apre come un buco scuro dentro la notte appestata dai fumogeni raccontando anche i dolori, il terrore degli animali, il respiro avvelenato di chi dorme per strada, le mani maciullate, gli occhi esplosi come chicchi d’uva, insomma la vita. Qualcosa di più complesso della piatta pervasività dei fritti.

Napoli è abituata alle invasioni. Secoli di dominazioni l’hanno resa accogliente e a tratti indifferente all’arrivo dei forestieri. Negli ultimi anni non sono più eserciti stranieri a calpestarne i basoli sconnessi ma frotte di viaggiatori che lasciano i B&B per correre a saziare la propria fame inappagabile già di primo mattino. Crocchè, pizze fritte, sfogliatelle, frittatine, palle di riso, scagliuozzoli[1], pasta e patate con la provola – se la fai senza, pare, ti tolgono il diritto di cittadinanza – scarparielli[2], fritture di paranza, pasta al forno.

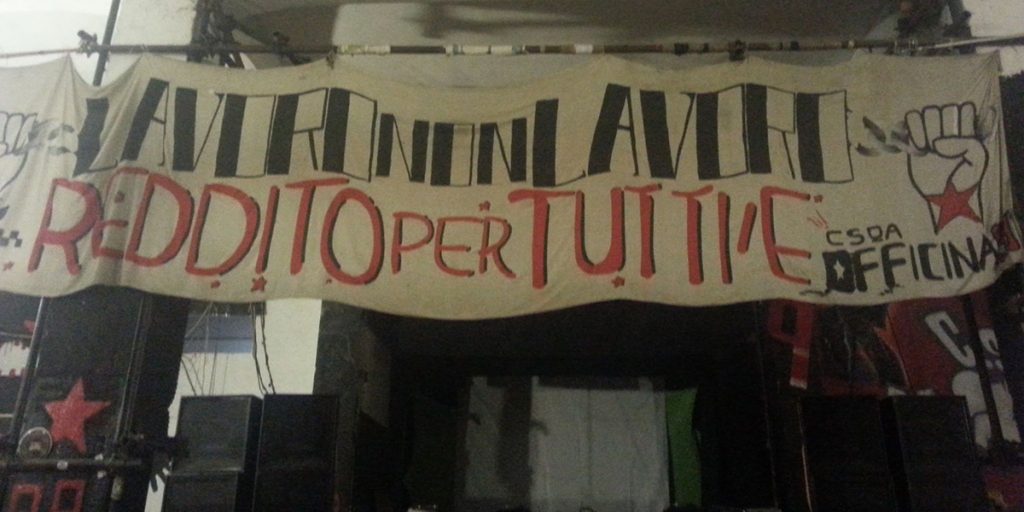

L’industria del turismo si regge, ormai in gran parte, sulla ristorazione, un settore in cui la «crescita economica» della città (o dei pochi padroni?) è costruita senz’altro su capacità culinarie e manageriali ma anche su precarietà, lavoro nero, compressione dei salari immobili rispetto all’aumento progressivo degli introiti. Un’impalcatura che sostiene gran parte dell’economia cittadina di cui è un’icona l’invasione di ogni spazio (precedentemente) calpestabile da parte di tavolini su cui compiaciuti normanni sbafano alici fritte e scialatielli dal mattino a sera inoltrata.

«A sinistra», tuttavia, sono in tanti quelli che sostengono che una visione critica del fenomeno sia maledettamente retrò. Quale dovrebbe essere, infatti, il futuro di questa città priva di industrie? Il turismo ci ha salvati, il lavoro è l’unico antidoto alla camorra. Sviluppo produttivo e malavita organizzata, due pietre angolari del dibattito su Napoli e il Sud, grazie ai quali da decenni non facciamo un passo in avanti.

I dati sul settore della ristorazione italiana parlano, tuttavia, di un calo significativo legato alle misure di contenimento della pandemia, alla guerra e caro al conseguente energia. Il 2021 aveva fatto contare 196.000 attività ristorative con cucina, 140.000 tra bar e caffetterie e 4.000 aziende di ristorazione aziendale e catering. Una media di un ristorante ogni 166 abitanti. A questi dati fa da contraltare un saldo negativo tra iscrizioni di nuove imprese e cessazioni di circa -14.000 che colpisce in misura significativa Roma e a seguire Milano e Torino. In questo contesto Napoli fa segnare un aumento del 2,5% e 19.765 nuove attività del settore ponendosi, in antitesi alla vecchia «Milano da bere», come moderna metropoli da mangiare.

Il mercato del cibo, gravido di enormi possibilità di guadagno sembra non risentire, in questa città, dell’aumento medio dei prezzi determinato, più che dalla situazione internazionale, dai calcoli degli esercenti sul margine di profitto, enorme per una cucina fondata su una tradizione di pietanze a basso costo, retaggio di un’antica cultura popolare segnata dagli stenti. Ecco perché ormai a ogni angolo spunta una friggitoria e lo scenario culturale è dominato senza possibilità di scampo dalle cibarie, riflesso di un universo web nel quale pizzaioli e cuochi rappresentano il milieu culturale dominante e le scuole di cucina plasmano il senso comune come un tempo facevano le Accademie.

In questa grande friggitoria a cielo aperto l’odore di cibo ha cancellato tutti gli altri instaurando una monarchia olfattiva assoluta che mediante l’immediata corrispondenza fra odore di sostanze nutrienti e secrezione salivare stimola non la necessità nutritiva ma il desiderio di sensazioni da possedere.

Questo status quo degli effluvi, a ogni modo, è un elemento importante per capire come stanno le cose, perché gli odori segnano la storia delle città raccontandone i rapporti di potere. Emergono dall’archeologia odorosa la miseria e la nobiltà, il fetore dei fondaci, l’aria viziata dei bassi, il contrasto fra i profumi dei palazzi nobiliari con gli scaloni di marmo tirati a lucido dai portieri e la putredine dei vicoli ciechi usati come cloache a cielo aperto. Chanel e creolina, storie e odori di lavoro, fetori di classe, i miasmi dei pellami nelle fabbriche di guanti e scarpe stipate in tuguri malsani nella Sanità, il fetore stantio delle vernici nelle officine, le esalazioni mefitiche delle fabbriche chimiche sorte nel mezzo di campagne fertili e antiche, a Pomigliano come ad Acerra. Odori che hanno raccontato i processi di trasformazione e distruzione di territori stravolti con ferocia inaudita non da una imprecisata «evoluzione storica» ma dalle esigenze di sviluppo del capitalismo.

Così, oggi, a raccontare la città è questo orribile puzzo di fritto e di hamburger bruciacchiati, che dietro la parvenza di una rinascita (l’ennesima) di una città sempre sull’orlo del disastro e che per qualche strano motivo proprio non sa morire, nasconde lugubri rapporti di classe che, col tempo, si fanno sempre più rigidi. L’imperio dell’olio fritto e delle sue esalazioni, come i gas delle miniere di un tempo, ci dice dove siamo finiti, nascondendo il tanfo di sudore dei manovali di questa nuova industria parcellizzata, la fatica e l’ansia della precarietà di vite in equilibrio instabile come le ruote dei rider, alla catena dentro la nuova economia sorta dalle ceneri della vecchia fabbrica. A quel tempo fumi delle ciminiere segnavano il tempo del lavoro salariato e il profumo dei fritti quello della domenica e del pranzo in famiglia.

Il tempo libero lontano dalle officine, nelle cucine dove le nonne erano intente a infarinare e friggere pescetti, pezzi di polenta, fiori di zucca. Un patrimonio culinario e affettivo che di lì a poco sarebbe stato estirpato dal calore dei tinelli familiari per finire nella catena di montaggio immateriale della città-fabbrica. Anzi, della città-friggitoria.

[1] Triangolini di polenta fritta

[2] Piatto popolare, attribuito agli «scarpari», i calzolai: spaghetti al pomodoro con peperoncino e formaggio

Immagine di copertina di Nicolas Vigier da Flickr

Tutte le immagini nell’articolo di Antonio Bove