approfondimenti

ITALIA

Novenove. Trent’anni di storia ribelle napoletana

Dalle ultime propaggini dell’autonomia e lungo tutti gli anni Novanta bellissimi e maledetti, Officina99 è stato il braciere che ha ridotto in cenere Fukuyama e la sua “fine della storia”. Il racconto di un’autogestione che compie 30 anni

Diceva un vecchio del mio paese che non c’è nulla da festeggiare, il giorno del proprio compleanno. In fondo invecchiare non è un particolare merito, basta sedersi da una parte e aspettare. Il cinismo dei vecchi proletari, spesso veritiero, poco si addice a un luogo come Officina99, che per arrivare a questi trent’anni ha dovuto faticare e non poco. Forse sarebbe più opportuno e consono all’attitudine ribelle di questo fortino piantato in faccia alla periferia opaca di Napoli, celebrare gli innumerevoli “non-compleanni”, magari in corteo con il Bianconiglio e il Cappellaio Matto incordonati e col passamontagna.

Sono stati trent’anni difficili, nei quali una determinazione sconfinata spesso in una sana incoscienza ha consentito di attraversare enormi difficoltà e la brutalità della repressione testimoniata dal buco nel soffitto lasciato da un proiettile della Polizia, sparato in un tempo che a guardarlo dal fondo di questa storia postuma sembra un’epoca di fiaba.

Per comprendere a fondo questa storia complessa bisogna cercarne le radici dietro la narrazione addomesticata dei media ufficiali che da sempre provano a comprimerne l’immagine dentro l’icona del “laboratorio culturale”, come se quell’edificio di Gianturco fosse una “factory” e poco più. Officina99, in realtà, eccede in maniera smisurata quella rappresentazione, non perché l’enorme mole di produzione artistica e culturale dilagata in città in tutti questi anni abbia scarso valore, anzi.

Il punto è che tutto quello che è stato prodotto dentro quelle mura è legato in maniera indissolubile all’immagine di uno stencil rosso che fa ancora capolino da un muro e recita sfrontato: Aut. Op.

Bisogna dire chiaramente, allora, quello che istituzioni e media omettono: Officina99 è stata prima di ogni cosa un laboratorio di comunismo che ha sfidato a testa alta i piani che le classi egemoni avevano disegnato per la città. Un progetto che credevano di poter attuare indisturbate dopo la caduta del Muro che, invece, finì per dare un impulso forte alla voglia di restare in piedi di un gruppo di comunisti che proprio non ne volevano sapere di ammainare la bandiera. Dalle ultime propaggini dell’autonomia e lungo tutti gli anni Novanta bellissimi e maledetti, Officina99 è stato il braciere che ha ridotto in cenere Fukuyama e la sua “fine della storia”.

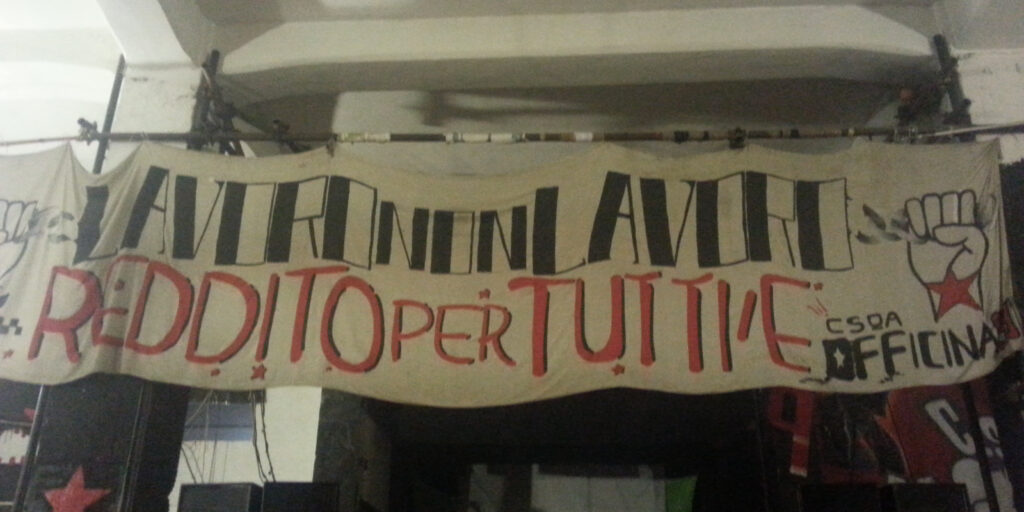

(immagine di Officina 99)

È difficile inquadrare la composizione umana che avvia una vicenda nata prima del ‘91, perché la “banda” che romperà le catene del portone di via Carlo di Tocco è un aggregato multiforme che riflette il decennio dentro cui Officina si ritaglierà un ruolo che va ben oltre quello che gli stessi occupanti immaginavano. Sono decisive, infatti, oltre alla costanza del “nucleo originario”, le innumerevoli connessioni che si stabiliscono fra quell’avanguardia e il magma sociale che gravita intorno ad essa. Una cifra di quel tempo, caratterizzato dall’emergere della Rete, non solo struttura tecnologica ma vera e propria trasformazione sociale, politica, culturale.

Un cyberspazio pregustato dentro il meglio della letteratura fantascientifica che sarebbe diventato un elemento di connessione di lotte e ribellioni con la nascita di Ecn, primo circuito di collegamento digitale dell’antagonismo italiano.

Altro che la schifezza postuma di Rousseau. In quel passaggio la “bestia autonoma” mutava pelle, abbandonando le barriere dei vecchi telefoni e dai Fax, sulle cui linee aveva viaggiato la Pantera.

Ma andiamo ancora indietro, per rintracciare un tessuto di relazioni e lotte cui in quel periodo di passaggio fra decenni così differenti si voleva dare un’opzione politica in grado di reggere il confronto con il Leviatano che mutava velocemente dotandosi di un’aggressività dalle forme sempre nuove. È stato oggettivamente difficile per questo, restare in piedi trent’anni, è quindi legittimo festeggiare tanto più in questo tempo triste infestato dai virus.

Quando le cesoie tagliano i catenacci che tenevano chiusa l’ex officina di Gianturco, nella periferia est, Napoli è avvolta in un nerofumo che sembra riflettere l’aria densa di idrocarburi di quello scenario insalubre di raffinerie, dentro cui galleggia un misto di rassegnazione e malinconia. Contro quell’atmosfera malsana la nascita di Officina scoperchia il vaso di Pandora delle energie ribelli che covavano sotto la cenere della depressione psico-politica che aveva segnato gli anni Ottanta.

Quel percorso, quindi, nasce come esigenza naturale di fronte all’isterilirsi delle esperienze esistenti in città e prova a fare quello che la tradizione operaista ha insegnato: prima che difendersi, passare al contrattacco.

Questa spinta soggettiva, frutto di intuizioni e casualità, in una situazione esplosiva come quella napoletana non poteva che smuovere le acque, intrecciandosi con gli umori di un mondo giovanile che aveva terribilmente bisogno di una breccia nel grigiore di un decennio tarlato da carcere ed eroina.

I germi di questa storia vanno ricercati in quel gruppo che, a metà degli anni Ottanta, si trova a frequentare l’Associazione Risveglio Napoli, all’interno della quale trovano asilo gli ultimi autonomi scampati ai Pogrom. Proprio a Napoli, nella quale gli anni Settanta erano stati un magma che mai era riuscito a costruire una forma strutturata di organizzazione, l’autonomia era sopravvissuta cavando dal buco nero del terremoto e dall’urgenza dei drammi sociali che il sisma aveva acuito, una disperata energia che le aveva permesso di sopravvivere, in qualche modo.

Dentro l’esperienza del Centro di Documentazione costruito all’interno della sede dell’Arn come avamposto, quei militanti trovano ospitalità maturando attraverso le mobilitazioni del Movimento AntiAnti, che ponendo trent’anni prima la questione, centrale, del nodo fra produzione capitalista e devastazione ambientale, provava a ricostruire sulle macerie.

Intorno all’85 quei “giovani autonomi” operano una forzatura necessaria in risposta al clima plumbeo di quel periodo, costituendo il Collettivo Comunista Napoletano (Ccn), punto di snodo attraverso il quale si scompone la storia della “vecchia” autonomia e si prova a uscire dal guado. «I nuovi autonomi non sono altro che i vecchi autonomi», dirà ai microfoni del Tg il Questore Improta qualche tempo dopo, provando a sminuire la portata di un percorso politico invece assolutamente innovativo.

(Officina 99)

In Italia, già da qualche anno, nuovi spazi venivano occupati per dare vita a laboratori di sperimentazione sociale sul territorio metropolitano, rianimando territori svuotati dal declino del fordismo. Fabbriche in disuso, capannoni abbandonati, strutture fantasma lasciate sul terreno da un capitalismo che mutava segno e svaporava mutando forma. Il “realismo magico” di quei comunisti postumi vide in quei cadaveri improduttivi la possibilità di ridefinire il senso della città.

Chi non occupa preoccupa, si diceva, e allora occupiamo. Nel 1987 il Ccn dà vita al Centro Sociale “Eta Beta”, nel quartiere Soccavo, in cui «c’erano ancora famiglie che dal terremoto vivevano nei container di amianto», racconta Samos Santella.

Due anni dopo, all’interno dello stesso quartiere, nasce il centro Tien’A’ment, occupato il 10 luglio 1989, a dieci giorni dai tumulti di Pechino. Dentro quel luogo, esperienza centrale nella Napoli di quegli anni, il Ccn partecipa impostando il lavoro politico sul rapporto con i disoccupati del quartiere. In seguito il Tien a Ment si orienterà su posizioni “punk – libertarie”, e il Ccn se ne distanzierà per insormontabili divergenze politiche.

La Pantera è un punto di svolta decisivo per un collettivo principalmente costituito da studenti medi e universitari che tramite il Coordinamento dei Collettivi Studenteschi diede impulso in città alla contestazione alla riforma universitaria del Ministro Ruberti. A Napoli le occupazioni si estesero rapidamente in tutte le università, tramutate in spazi dove praticare «l’autogestione, la riappropriazione fisica degli strumenti; la produzione di una cultura, di un sapere e di un linguaggio realmente antagonisti».

Il Ccn puntava a espandere le pratiche che avrebbero radicato il conflitto sul territorio, cogliendo l’occasione di quel movimento che, per sua natura, non avrebbe avuto vita lunga. «Non eravamo delle avanguardie, non ci sentivamo “dirigenti”, cercavamo di allargare la prospettiva della protesta al di fuori dell’università, al territorio, alla metropoli». Infatti, quando nella primavera del 1991 il movimento studentesco esaurì la sua spinta, la sua anima antagonista si riversò sul territorio.

«Avevamo capito subito che subito che quello era un treno che non sarebbe passato un’altra volta – racconta Raffaele Cascone – e lo prendemmo».

La Pantera, infatti, funse da incubatore dentro cui le pratiche dell’occupazione e dell’autogestione si consolidarono attraverso passaggi decisivi come l’Occupazione di “Mezzocannone 16” e quella della “Sala d’Armi”, all’interno dell’Università centrale, dove comincia l’attività de “Il Caffè”, un luogo di riflessione collettiva che raccoglieva l’energia di quel movimento. Sono questi, fino allo sgombero della primavera del ’90, i “laboratori” dentro cui fioriscono idee e pratiche alla base di un’egemonia che Officina99 e in una seconda fase il Laboratorio Ska eserciteranno a lungo.

(immagine dalla pagina Facebook di Officina 99)

Il 1 maggio 1991 militanti del Ccn, studenti, disoccupati, operai, senza casa, precari occupano lo stabile abbandonato che ospitava l’Allolyt Pistone, a Gianturco, periferia orientale di Napoli, quartiere della classe operaia di tradizione comunista. Un’area abbandonata, in cui non esiste alcuna forma di vita sociale, dove camorra e tossicodipendenza sono incontrastati padroni. Scheletri di vecchie officine e stabilimenti sono le cicatrici di quel pezzo di città sfigurata.

Dalla terrazza dello stabile occupato si osserva il profilo dell’ex Manifattura Tabacchi del Monopolio di Stato, un vecchio campo di calcio abbandonato, i filari angusti delle case popolari.

In fondo, molto in fondo, il Vesuvio che da questa prospettiva conserva ben poco di oleografico. È lo scenario spettrale di una periferia abbandonata che presenta, tuttavia, le condizioni ideali per la nascita di «un’esperienza autonoma, al di fuori di ogni partito e organizzazione politica, che nasce da una esigenza reale e tende a soddisfare tutti i bisogni negati» e si chiamerà Csoa Officina99.

L’esperienza dei Centri Sociali italiani era cominciata già da qualche anno, con una fase “resistenziale” che rifletteva l’esigenza di costruire fortini per “tenere botta” di fronte alla desertificazione sociale. In realtà i Csoa, al di là di questo aspetto, sono luoghi in cui il conflitto si incarna in maniera immediata e al di là della “resistenza” finiscono per rappresentare, nel loro essere elemento vivo di rottura, materiale deflagrante.

Il centro sociale di Gianturco sarà, fin dal primo momento, un laboratorio politico, con l’ambizione di costruire un punto di aggregazione dell’antagonismo non solo napoletano, che prenderà forma nel ’93 dentro il convegno dei centri sociali, con un programma eloquente: “Rompere la gabbia”. Quel Convegno provò a imprimere una svolta a movimenti «difensivi, dal fiato corto, con scarsa capacità di lettura e radicalità nei comportamenti».

Per arginare quella deriva si rilanciò «l’autogestione» come baricentro dell’agire politico dei movimenti antagonisti, dentro un programma articolato di «opposizione all’uso capitalistico del territorio», mobilitando «campagne che consentano di sviluppare col nesso progettuale e vertenziale reddito-qualità della vita, il riutilizzo delle aree dismesse attraverso meccanismi di cooperazione sociale, la battaglia per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, la costruzione di strutture di disoccupati per il diritto al salario».

Nella Napoli antagonista, questo dibattito fu tradotto nei Comitati di base per il salario garantito che, dopo una lunga gestazione, nel 1997 furono costituiti in vari quartieri. Altro che factory.

In questo processo assume un ruolo rilevante il rapporto con il Movimento dei Disoccupati Organizzati che troverà all’interno di Officina un’occasione di ricomposizione e riorganizzazione delle lotte ma al di là di questo stretto legame politico, il centro sociale diventa subito un punto di riferimento per numerose tribù urbane in cerca di casa, raccogliendo una domanda politica inascoltata, conseguenza dell’afasia dei classici modelli della partecipazione politica, e proponendosi come uno spazio “per e del movimento”: «Non eravamo tanto interessati a una dimensione di autocura e autogestione del centro – racconta Carla La Daga – volevamo legare quest’esperienza a un’attività sui temi fondamentali della città: la disoccupazione, il movimento per la casa, il precariato.

Non ci siamo mai pensati come centro sociale territoriale». Su queste basi prende forma il Coordinamento unitario dei movimenti di lotta, elemento di ricomposizione delle diverse esperienze di lotta e molteplici soggettività politiche della metropoli, in controtendenza rispetto allo scenario disgregato che si era osservato fino a pochi anni prima.

I problemi con le autorità cominciano presto. Nel dicembre del 1991, il primo sgombero durante il periodo natalizio, anche sotto la pressione dei proprietari che incontrano le esigenze della Questura di chiudere un pericoloso focolaio di sovversione.

Lo sgombero, con il quale le autorità “saggiano” anche la reale determinazione degli occupanti, invece che produrre un arretramento, innesca una miccia che porta alla convocazione, l’8 gennaio 1992, di un’assemblea cittadina nell’Aula Magna della Facoltà di Lettere, al termine della quale un corteo numeroso e determinato si dirige verso lo stabile e rompendo i sigilli apposti dalla Polizia, lo rioccupa.

(immagine dalla pagina Facebook di Officina 99)

Officina 99 diventa, per i media e la Questura, una «fucina di sovversivi» e un «deposito di armi». L’offensiva istituzionale si acutizza quando, dopo l’incendio doloso di un vagone della Circumvesuviana nel deposito di San Giovanni, vengono perquisite le abitazioni degli attivisti «alla ricerca di armi ed esplosivi». “Il Mattino” parla di «un patto scellerato tra i senza tetto di Ponticelli e di S. Giovanni e le frange di giovani autonomi». Strangolare quella giovane esperienza è una priorità per la borghesia cittadina che utilizza tutti i canali, dalla repressione poliziesca alla diffamazione a mezzo stampa per tagliare i ponti a un soggetto politico che invece ne sta gettando molti tra gli strati della “città di sotto”.

Nel febbraio del 1992 una manifestazione nazionale di lotta per la casa, indetta dal Coordinamento unitario, si conclude con violenti scontri sotto la Galleria Umberto e l’arresto di cinque militanti.

I media parlano di «incubo della guerriglia», di «autonomi infiltrati», «provocatori» e Officina risponde con il Dossier “Cronaca di un’infamia annunciata” al tentativo delle Istituzioni di creare una frattura nell’opinione pubblica che scinda tra “i poveri” che manifestano per bisogno reale e i “professionisti della rivolta”. La cronaca di quei giorni è stata tradotta in musica e versi dai 99 Posse, da sempre voce di quella esperienza.

Il passaggio attraverso questi momenti di duro scontro determina l’apertura definitiva di un percorso stabile che consoliderà la presenza politica in una Napoli nella quale a fronte dell’imminente crisi del sistema partitocratico le satrapie locali provano a strisciare attraverso gli scandali di Tangentopoli. Sono i “vincitori” che avevano celebrato pochi anni prima la sconfitta epocale dei movimenti che avevano animato una lunga stagione di rivolta. Decisamente la parte peggiore della città: bande di avventurieri che si avventano sulle ultime ricchezze, sordidi personaggi politici, affaristi di ogni specie, camorristi, servi.

Una classe politica che stende il suo dominio su una città che all’indomani del sisma ha uno sguardo spaurito, come uno che si svegli da un bel sogno e si ritrovi immerso nelle solite miserie del quotidiano: la povertà, l’asfissia di una borghesia cialtrona la cui perfetta espressione è quella classe politica dedita alla rapina.

Officina99 è stato per questi figuri un vero tormento, proiettato da quei primi anni Novanta attraverso tutto il decennio, rappresentando oltre che un elemento reale di conflitto politico un esempio e un modello sulla scia del quale si sono mosse decine di occupazioni, a partire da quella dello Ska, in pieno centro storico, sull’onda lunga di un nuovo movimento studentesco chiamato “Sabotax” e poi giù, in fondo, verso la fine del Novecento e oltre, passando per le giornate del marzo 2001 in cui quegli autonomi sfrontati si sono permessi di sfidare i potenti della Terra, ponendo le basi per quello che nel luglio successivo accadrà a Genova.

Al di là di ogni considerazione la più grande sollevazione popolare che questo Paese abbia visto dopo il ’77. Se sia stato, quello, l’inizio di una nuova fase della storia o il canto del cigno di un’epoca lo stabiliranno gli storici. In una fase di grande difficoltà, mentre la disgregazione delle forze antagoniste pare essere giunta al culmine, questo trentesimo compleanno può rappresentare un segnale di speranza.

(immagine da commons.wikimedia.org)

Altre volte, in passato, sotto spesse coltri di ruggine è sopravvissuta una volontà di ribellione che si è concretizzata, a volte in maniera inattesa, in fasi di durissimo conflitto.

Nonostante le sconfitte il frullatore della storia non è mai riuscito a rendere poltiglia l’ossatura di quell’attitudine ribelle nutrita dal binomio fra utopia e speranza.

Quella speranza, “creatrice della storia” che non è un appello dei derelitti a una divinità salvifica ma ostinata fiducia e ottimismo militante con i quali guardare dentro le macerie e l’aria cupa di questo tempo infetto in cui sono molti, in realtà, gli indizi che testimoniano che una via d’uscita dall’amaro presente è ancora possibile.

Immagine di copertina da commons.wikimedia.org