cult

CULT

Lo sporco sotto le unghie nel teatro dell’adesso di Foucault e Deleuze

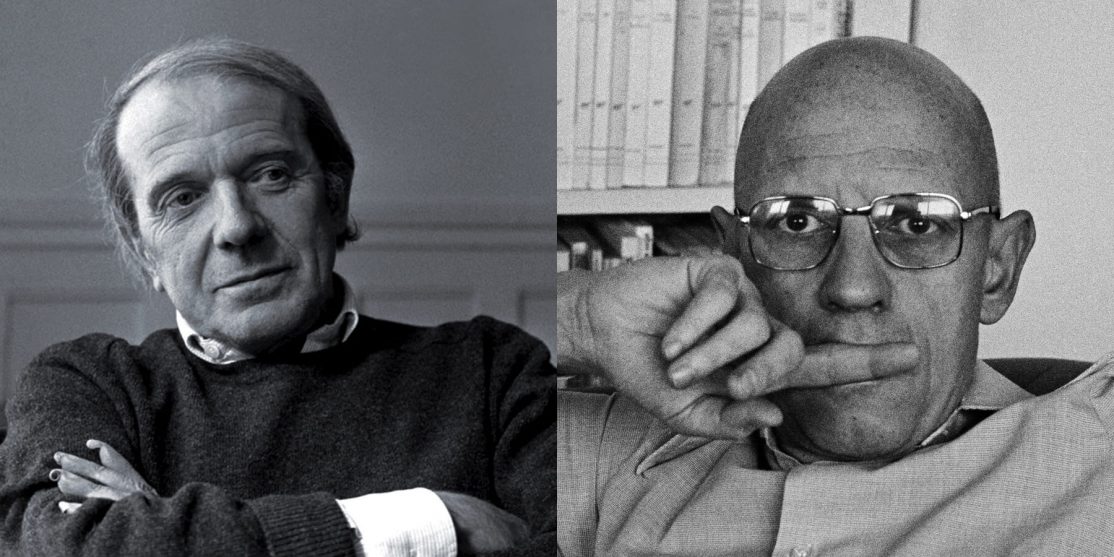

“Arianna si è impiccata” e “Theatrum philosophicum” sono due testi che Michel Foucault dedica a Gilles Deleuze nel 1969-1970 all’indomani dell’uscita di “Logica del senso” e “Differenza e ripetizione” e ora raccolti da Mimesis in un volume curato da Filippo Domenicali. Due testi dove si celebra la filosofia di Deleuze come un teatro fatto di maschere e simulacri, di doppi incerti e di soggetti in metamorfosi, e dove “rovesciare il platonismo” vuol dire far emergere un’altra metafisica: una metafisica dell’evento incorporeo e del fantasma

«Vorrei tentare, l’una dopo l’altra, diverse vie d’accesso al cuore di questa temibile opera» (p. 11), scrive Foucault di Differenza e ripetizione e Logica del senso, i due testi deleuziani di cui l’autore racconta, e celebra, la pressoché parallela pubblicazione fra il 1969 e il 1970. Tentativo d’accesso e di scasso quanto più complesso, se l’opera – letterale corpo senza organi, figura diffusa che proprio Logica del senso introduceva – non ha «nessun cuore, ma un problema, cioè una distribuzione di punti notevoli; nessun centro, ma sempre dei decentramenti, delle serie con, dall’una all’altra, la claudicazione di una presenza e di un’assenza» (pp. 11-12). Vorrei tentare un accesso, fuor di metafora (perché «anche la metafora non vale nulla, mi dice Deleuze», p. 11), al cuore di un’opera che però non presenta un vero e proprio cuore – né un centro né un cardine – bensì solo punti di fuga. Ne seguo dunque le pieghe e, nel seguirle, mi torciglio, come Arianna che, per Foucault, sola può raccontare il libro di Deleuze: stanca d’aspettare che Teseo risolva il labirinto e sciolga il bandolo, la matassa del filo s’avvolge piuttosto attorno al suo collo e assieme s’impicca e lo spezza.

«Vorrei che apriste il libro di Deleuze come si aprono le porte di un teatro, quando si accendono le luci della ribalta e si leva il sipario», p. 75), è l’invito replicato appunto in Arianna si è impiccata, che assieme a Theatrum philosophicum Filippo Domenicali ha tradotto e curato con grande perizia per i tipi di Mimesis. Testi di Delueze che sono scena del teatro e insieme corpo «non morto», «ma tanto vivente, tanto formicolante da aver fatto saltare l’organismo e la sua organizzazione», come si scriverà poi in Millepiani. Due, se mai enumerabili, differenti figure di mimesi (differenze e ripetizioni), che, col lessico platonico, chiameremmo non tanto icastiche (riproduzione di eikones, immagini che, fedeli, riproducono l’originale nella sua purità) quanto piuttosto fantastiche: elaborazione di phantasmata, di simulacri, figure con grande parte d’inganno – la filosofia non comincia del resto «da quel finale del Sofista in cui non si riesce più a distinguere Socrate dall’astuto imitatore» (p. 12)? Lì dove la dialettica platonica era esercizio di discernimento, individuazione e setacciamento e, infine, ascesa di corno in corno dell’alternativa, dal più falso – copia spicciola – all’unica Verità (ascesi dal materico all’intellegibile, dalla sordida mota all’immateriale Sole), l’opera di Deleuze (senza cuore! né riguardo) recide il filo: Arianna, stanca di attendere Teseo al centro del labirinto, ha usato il gomitolo altrimenti.

Il mimetismo è un pessimo concetto, come si scriverà ancora in Millepiani, che lo si percorra per il diritto o per il rovescio – che sia un riconoscere il mondo terreno e terraceo come simulacro, imperfetta partecipazione d’un più alto e iperico progetto, che sia un «rovesciare il platonismo» (p. 12), capovolgendolo nella propria filosofia: senso contrario per leggere un’identica figura. La saggezza che proviene da Deleuze è allora una riproduzione estrema, portata alla rottura, portata all’irruzione: quel che ogni nuovo testo fa è prolungare, allungare, l’immagine del mondo in esso trasposto, per divenire-mondo esso stesso – gioco che Deleuze definisce non già imitazione, concetto che ancora troppo corre sul doppio binario (troppo binario) di soggetto e oggetto, vero e falso, ma «evoluzione aparallela». Non è dunque, di per sé, nemmeno metaforica né allegorica, la scrittura di Deleuze: non vi si può marcare in anticipo un centro, un nucleo, e l’immagine in cui esso verrebbe secondariamente tradotto o traslato: rappresentato, sulla scena, o nel pascaliano come se. Abolizione di ogni metafora: tutto quel che appare è reale, e tutto quel che appare può anche essere, rettamente, falsificato e tradito. Non esiste riconversione all’origine, svelamento del trucco, sulla scena, né del significato perduto o forcluso (esiste perciò la parabola, in cui la parola s’inscrive e che la parola traccia, ma non il suo fuoco). Né ancora differenza tra artificiale e naturale, forma e contenuto o forma e materia, vita e messinscena – differenza di grado, differenza d’ordine o, più semplicemente ancora, ordine. La parola di Deleuze continuamente, solamente, ri/vela: si arrischia verso nuovi sensi, tesa sempre al di là di se stessa, senza moto centripeto a riportarla al punto (e quindi, altro invito: «abbandonate il circolo, il cattivo principio di ritorno, abbandonate l’organizzazione sferica del tutto: tutto ritorna sulla retta, la linea retta e labirintica», p. 12).

Quello di Deleuze, e quello di Foucault su Deleuze, è un discorso nella sua più letterale radicalità (sistema-radicella o radice-fascicolata, innesto di ogni rizoma), se il dis-currere è (originariamente? para-etimologia?) un correre disordinato, che non trova riposo ma piuttosto sbando e dispersione. Quale era il gesto stupido, bestiale, di Bouvard e Pécuchet, che nel Calvados si davano al giardinaggio per averne, di ritorno, zucche e ortaggi mostruosi, e poi allo spiritismo per non riuscire, invece, a cavarne alcun prodigio né genio – lanciando continuamente il cuore (perdendo continuamente il cuore! Sarà per questo che l’opera non l’ha) al di là dell’ostacolo. Bisogna che la pagina si riempia, e proprio «allora viene in momento di girovagare [errer]. Ma non come Edipo, povero re senza scettro, cieco interiormente illuminato; ma di girovagare nella festa oscura dell’anarchia incoronata» (p. 79). Bisogna che la pagina si riempia, che si riempia la scena di questo theatrum: che collassi il magnificente spazio scenico del Gran Teatro del Mondo – si vedevano ancora le due porte ai lati del proscenio a marcare la Vita e la Morte, a indirizzare uno scorrimento e suggerire una percorrenza, discorso dell’origine e discorso della fine – e, oltre ancora, il beckettiano interstizio di Aspettando Godot, nervosamente, diffusamente calpestato, a cui apparteneva, quale ultimo residuo, la svettante verticalità dell’albero (con Deleuze: struttura articolatoria, asse gerarchizzante).

Tutt’altro è il rizoma. Girovagare, senza capo né coda: tanto che, prendendo in parola l’autore, non si potrà mai dire di aver infine accoppato l’ingombrante padre. «Rovesciare il platonismo: qual è la filosofia che non ha cercato di farlo?» (p. 12). Eppure come realizzare il rovesciamento, inverarlo, laddove non vi è vero e non vi è centro e non vi è, ancora, nemmeno, cuore, capo e coda, alto e basso? «Diciamo piuttosto che la filosofia di un discorso è il suo differenziale platonico. Un elemento assente in Platone, ma presente in esso? Non ci siamo ancora: un elemento il cui effetto d’assenza è indotto nella serie platonica dall’esistenza di questa nuova serie divergente (e che svolge allora, nel discorso platonico, il ruolo di significante in eccesso che non si trova al suo posto) […]. Platone, padre eccessivo e mancante. Tu quindi non cercherai di specificare una filosofia dal carattere del suo antiplatonismo […], ma distinguerai una filosofia un po’ come si distingue un fantasma, dall’effetto di assenza» (p. 13). Quello di Deleuze non è un platonismo rovesciato quanto invece un platonismo catacretico: raddoppiamento scenico del mondo platonico, eliminatane forse la sorgività, che sempre era (così in cielo, così in terra) generatività paterna e paternalistica del Bene – raddoppiamento della sfera cui è stato sottratto il centro e che, pertanto, orbita arbitrariamente, pure errando, in assenza del proprio riferimento e referente. O, si dirà, quello di Deleuze è un platonismo apparente o un’apparenza di platonismo, un platonismo recitato. «C’è stata (Hegel, Sartre) la filosofia-romanzo; c’è stata la filosofia-meditazione (Descartes, Heidegger). Adesso, dopo Zarathustra, c’è il ritorno della filosofia-teatro: non una riflessione sul teatro; non un teatro carico di significati. Ma la filosofia divenuta scena, personaggi, segni, ripetizioni di un unico evento che non si ripete mai» (p. 75).

Ne L’Idea del Teathro, il cabalista Giulio Camillo Delminio contrapponeva il theatrum, come gesto dello stare a vedere, al leggere, violento impadronimento di concetti, concatenamento e incatenamento logico. Esiste, si dice, una comprensione del mondo – o del testo che si fa mondo o del testo che si fa teatro filosofico – che è semplicemente un vedere per immagini e figure: previo incantamento, mettersi certamente «sulle tracce dell’autentico», senza però «suddividere, setacciare e seguire il filone buono». «Come distinguere fra i tanti falsi (simulatori, millantatori) e il vero (il puro, l’incontaminato)? Non inventando una legge del vero e del falso», perché «la verità non si oppone all’errore, ma alla falsa apparenza» (pp. 14-15). «Apriamo», allora, «a tutti quei furbi che simulano e schiamazzano alla porta» (p. 16), scrive Foucault, nel momento in cui la sovversione del platonismo significa anzitutto maggiore pietà per il reale, il suo spazio e il suo tempo, per quel brano di fango e quel poco di sporco sotto le unghie, per il minuscolo lombrico che, dal suo fondo, il Sole non vede, così chino com’è nella terra. Che i millantatori, quali i pretendenti scacciati da Ulisse, possano essere realmente ciò che dicono di essere non ci è probabilmente dato sapere. Non li si distribuirà, comunque, in gradazioni e assegnazioni di merito, né a partire dalla loro attitudine alla recitazione né per loro veracità e nemmeno «secondo il censo» (p. 17). Accade, infatti, che l’imitazione non sia partecipazione a una verità, disposizione assiologica ma, come in Kafka e nel suo Pietro il Rosso, una via di scampo, senz’altra ragione. E Deleuze, o il Deleuze di Foucault, pare propriamente questa via di fuga: dall’esaustività, come vuole anche Domenicali nella sua Postfazione, dalla lettura globale e inglobante, alla quale viene preferita piuttosto l’arbitrarietà – il percorso che Foucault traccia entro il pensiero dell’amico è solo uno dei possibili: il migliore? Il più vero? Il più fedele all’originale? Il più appropriato? – O una sua simulazione, ripetizione di un evento che, a ben vedere, non è invece accaduto né si è dato quel modo? Quindi: «non chiedersi: differenza tra cosa e cosa e cosa? […] Né chiedersi più: ripetizione di cosa, di quale evento, o di quale modello primitivo? Ma pensare la somiglianza, l’analogia o l’identità come altrettanti mezzi per ricoprire la differenza» (p. 79). Il Deleuze di Foucault ha liberato, si diceva, la parabola dal proprio fuoco, il segno dal proprio referente: apparato radicale e similitudine viva, il pensiero s’espande lungo gli angoli della terra senza bisogno di soggetto che lo incarni e lo pronunci, senza bisogno, a differenza ancora dell’allegoria e del simbolo, di qualcuno che l’interpreti e ne svolga le fila; eppure rimane vivido l’invito alla verificazione, la provocazione a spiegazione e dispiegamento, cui è però impossibile corrispondere – non chiedersi la differenza tra cosa e cosa, si diceva, non chiedersi la differenza tra alto e basso e l’altezza a cui situarsi: la scena del theatrum, a ben vedere, la si può stare a guardare dai palchi come dalla platea, come ancora da dietro le quinte. Il modo in cui si può rispondere, forse, è lasciarsi prendere nel gioco come Spiel, imitazione e recita. Daniel Defert, ricordato nella postfazione, ben nota «lo stile quasi mimetico» di Foucault nei due saggi dedicati all’amico. «Il libro di Deleuze è il teatro meraviglioso in cui si giocano, sempre nuove, tutte quelle differenze che siamo, che facciamo, e fra cui girovaghiamo […]. Teatro dell’adesso» (p. 82).