cult

CULT

Contro la tentazione ermeneutica

Lacan e Ricœur; psicoanalisi ed ermeneutica; senso e non-senso, filosofia e antifilosofia: in un confronto serrato tra due prospettive irriducibili eppure legate, Luigi Clemente in “Jacques Lacan e il buco del sapere” (Orthotes) ricostruisce la specificità “fuori-senso” dell’esperienza dell’inconscio a fronte di ogni tentativo di normalizzazione

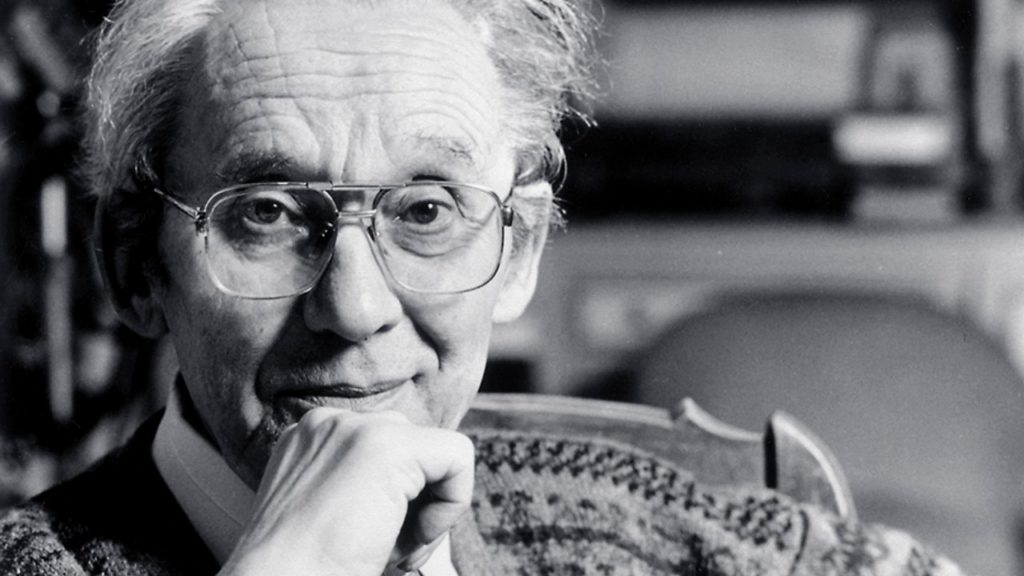

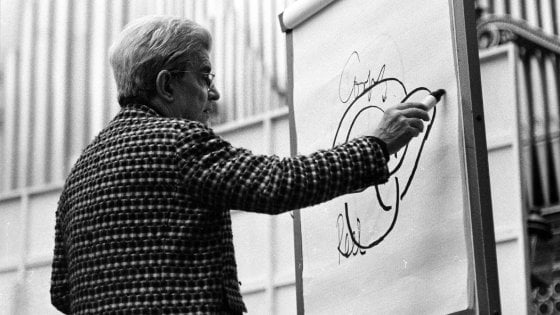

Con il suo Jacques Lacan e il buco del sapere (Orthotes 2018), Luigi Clemente ci conduce al cuore di un importante dibattito avvenuto nel corso degli anni Sessanta del secolo scorso. I protagonisti sono la psicoanalisi di Jacques Lacan e la filosofia di Paul Ricœur, l’oggetto conteso è l’inconscio freudiano.

Rapporti e non-rapporti tra psicoanalisi e filosofia sono da tempo oggetto di interesse di Clemente, che nel 2016 ha tradotto, sempre per la casa editrice Orthotes, l’importante seminario che Alain Badiou dedicò a Lacan negli anni 1994-95. Si potrebbe ridurre quel testo a una questione cardine, quella della “antifilosofia”, a partire da cui Badiou propone la sua lettura dell’opera lacaniana. Ma per chiarire cosa intendiamo quando parliamo di antifilosofia, occorre prima specificare cosa sia la filosofia, o meglio, da cosa si prende le distanze quando ci si dichiara, come fa Lacan, antifilosofi. È precisamente questo lo scopo di Clemente: risalendo al dibattito tra Ricœur e Lacan per indicarne la posta in gioco, ci mostra tanto la storia di una certa deriva della filosofia, quanto lo specifico della psicoanalisi, la sua differenza costitutiva rispetto sia alla filosofia, sia alla psicologia.

L’oggetto della critica che Clemente, via Lacan, ricostruisce (e attualizza) è la filosofia nel suo côté ermeneutico: l’arte dell’interpretazione, il simbolismo, il dispiegamento del senso dell’esistenza umana in tutta la sua ampiezza e potenza. Ricerca, conoscenza, consapevolezza di sé; l’inconscio dell’ermeneutica è volontà di senso e di riconoscimento. Se è vero che l’essere umano è fatto di linguaggio, l’ermeneutica di Paul Ricœur applicata all’inconscio freudiano ci dice che questo essere umano può lenire la propria sofferenza attraverso un lavoro di costruzione e ricostruzione del senso di quella sofferenza e delle cause in gioco in essa. Il senso, vera panacea di questa terapeutica, è lo strumento elettivo da utilizzare in risposta alla sofferenza e al disturbo. La sofferenza è, infatti, tale solo per quell’io che non ne riconosce il senso profondo, che non intende scendere a patti con la propria verità e se ne difende per mezzo di formazioni sintomatiche, che tengano a bada la verità inconscia alla meno peggio.

La prospettiva ermeneutica riconosce il “realismo dell’inconscio” e imbocca la via di quella che potremmo chiamare la ‘linea interpretativa maggiore’: seguire il processo di significazione, ascoltare, coadiuvare, al limite partecipare alla produzione di senso, il tutto secondo due vettori: archeologia e teleologia. La dimensione simbolica, che trascende l’immediatezza delle cose e determina una vita umana, si estende tra un passato che non si è più (archè) e un futuro che non si è ancora (telos), è orientata da questi due tropi. Il lavoro del senso viaggia su questo binario, passato presente e futuro si risignificano l’uno alla luce dell’altro.

Tutto ciò suona familiare all’orecchio della psicoanalisi. La supposizione di un senso che sia in una qualche relazione con il disturbo è uno dei momenti strutturanti del percorso analitico. Morso dal dolore psichico e dall’angoscia, il soggetto della sofferenza si reca dallo specialista del senso inconscio, e tanto basta per vedere all’opera la supposizione, consapevole o meno, di un senso alla base del disturbo e della sofferenza. Cosa succede quando una tale supposizione incontra quel particolare tipo di “psi” che è lo psicoanalista?

È su questo punto che le strade si dividono e che la psicoanalisi si costituisce come ‘rottura epistemologica’, differenziandosi da una molteplicità di altre pratiche che partono dall’assunto che un senso sia all’opera nel disagio psichico. Il punto di snodo è chiaro: per Lacan, quella dell’ermeneutica è una tentazione costante, soprattutto in ambito psicoanalitico, a cui bisogna semplicemente sottrarsi se non si vuole perdere di vista il fine di un’analisi. Non si tratta di disdegnare o eludere un lavoro sulle costruzioni di senso (momento importante di una cura, tanto più nei casi di esperienze particolarmente devastate), ma di permettere l’emersione e la frequentazione di ciò che, già da sempre, interrompe, disturba, buca le costruzioni di senso.

La “tentazione ermeneutica” consisterebbe, nel nostro ambito, nella precipitazione sul piano dei significati, cioè sul piano delle varie letture di senso che il soggetto mette in campo, in buona sostanza, per difendersi dal carattere contingente dell’esperienza, nel tentativo (molto costoso) di fare della esperienza in sé, esperienza per sé. Il lavoro analitico si muove invece sul piano dei significanti. Si potrebbe riassumere il rapporto tra significante e significato con una citazione lacaniana molto cara a Carmelo Bene: “il significato è un sasso in bocca al significante”. Il significante è un processo in atto, una questione aperta, urticante, fastidiosa, destabilizzante, rispetto a cui il significato si dà come palliativo, lenitivo simbolico. Il significato è il prodotto del lavoro di una macchina (direbbero Deleuze e Guattari), una macchina specificamente umana, che fa l’umano, macchina ermeneutica azionata dal significante. E come tutti i prodotti, il significato (immaginario) si consuma, vale per il tempo del suo consumo.

È risaputo che parlare (cioè costruire senso e significati) faccia bene. Ma ciò a cui punta un lavoro di analisi non è tanto il bene del paziente, quanto la frequentazione delle cause del malessere, affinché nuovi e inediti rapporti possano darsi tra il soggetto e le sue cause.

Dicevamo che a essere in gioco è la questione del fine di un’esperienza di cura. In psicoanalisi, il fine non si realizza alla fine, ma deve farsi sentire fin dal primo momento. Prendiamola dal versante dell’ermeneutica: come e quando si conclude un’esperienza di cura orientata esclusivamente secondo un’ermeneutica dell’inconscio? Possiamo tranquillamente rispondere: mai, perché l’inconscio non è una sostanza, non è un contenitore di pensieri, ricordi e affetti rimossi, che una volta riportati alla coscienza smetteranno di infastidire l’io. L’inconscio non è il territorio del non-ancora-conscio che si tratta di colonizzare e bonificare con lo strumento del senso e della coscienza. Lo spiega bene Franco Lolli, nella sua prefazione al testo di Clemente: la clinica psicoanalitica insegna che al fondo di ogni sintomo c’è un nocciolo di fuori-senso, un reale intrattabile coi mezzi della parola, della dialettica, dell’interpretazione. L’inconscio nel suo versante simbolico sarebbe dunque quel lavoro (costantemente in atto) che serve a produrre senso in risposta al fuori-senso (anch’esso costantemente in atto), che si interroga continuamente sul senso del fuori-senso. Vediamo all’opera qui un “lavoro” (termine su cui Lacan insisterà molto nell’ultima fase della sua elaborazione teorica) tendenzialmente interminabile. Il senso, come l’amore, non smette di domandare “Ancora!”.

Dice Ricœur: «Poiché la nostra vita non è terminata e non conosciamo la fine della storia, il racconto che narriamo di noi stessi è sempre in relazione con ciò che attendiamo ancora dalla vita».[1] Un altro problema che Clemente, con Lacan, mette bene in luce è che il senso ha un fondamento religioso, suppone cioè l’esistenza di un soggetto della conoscenza piena, un soggetto che sa la verità, in cui sapere e verità coincidono. Dio è il luogo della causa universale a cui il religioso rimette il proprio desiderio, sacrificandone la singolarità. Ma questo impianto religioso non è all’opera solo nei luoghi di culto istituiti. L’essere umano è strutturalmente abitato da una domanda di senso circa la propria esistenza, la propria vita, il proprio bene e il proprio male, una domanda rivolta all’Altro. È quando a tale domanda si costruisce una risposta nel campo dell’Altro che iniziano i problemi, che si danno un soggetto della domanda e un oggetto-tappo, rapporto mercantile tra domanda e risposta. Ed è di nuovo su questo punto che la psicoanalisi rompe con psicologia e psicoterapia, poiché essa punta all’emersione del desiderio inconscio, che si cela dietro la domanda del soggetto e che non potrebbe mai emergere se quella domanda venisse tappata, soddisfatta da una risposta qualunque. La psicoanalisi non prende posto nel catalogo delle risposte.

Con questo importante studio, Clemente ci mostra i territori ideologici in cui la psicoanalisi nasce e si sviluppa (scienza, filosofia, religione). Ma il merito più grande di questo lavoro consiste in una vera e propria genealogia dei momenti di torsione e dei punti in cui si dà quella “rottura epistemologica”, di cui parlava Althusser, rispetto all’idea (propriamente psicologica) di un soggetto della conoscenza che si realizza attraverso le vie del senso e di una qualunque evoluzione. «La vita segue il corso del fiume, toccando talvolta le sponde, fermandosi qui o là, senza capire niente – ed è il principio dell’analisi che uno non ci capisca niente di quel che succede. L’idea dell’unità unificante della condizione umana mi ha sempre fatto l’effetto di una scandalosa menzogna».[2]

Il “conosci te stesso” della saggezza greca non avviene, in psicoanalisi, che per effetto secondario, di rimbalzo. Non è tanto il “te stesso”, quanto piuttosto l’Es freudiano (groddeckiano) ciò a cui punta un lavoro di analisi, quel nocciolo di esperienza dis-umana, irriconoscibile, a fondamento della possibilità della relazione, quel che al cuore dell’umano c’è di impersonale e intransitivo.[3] L’“umano” – che è relazione con l’Altro, legame con e desiderio dell’Altro – è una risposta a un radicale fuori-senso, quel reale su cui l’ultimo Lacan ha tanto insistito. Obiettivo di un’analisi così orientata sarebbe allora condurre quell’io che soffre non tanto a comprendere la causa della propria sofferenza, quanto invece ad avere una maggiore frequentazione di quell’impersonale, della causa in quanto straniera rispetto agli effetti che produce, e di cui lo stesso soggetto è un effetto.

E come giustamente ricorda Clemente, in psicoanalisi questa causa che fa e disfa il soggetto e il suo rapporto con l’Altro ha a che fare col sessuale. «Il sesso non è la chiave di accesso al mito, il sesso non è la soluzione, non è il fondo del vettore archeologico del simbolo, ma è esattamente il contrario: è un problema universale, l’impasse stessa attorno alla quale ruota qualsiasi edificio simbolico».

[1] Paul Ricœur, La componente narrativa della psicoanalisi, in Metaxù, 5, 1988, p. 18.

[2] Jacques Lacan, Della struttura come immistione di un’alterità preliminare a un soggetto qualunque, in La psicoanalisi, n. 60, Astrolabio, Roma 2017, p. 15.

[3] Per una trattazione ampia e precisa su questi temi, è imprescindibile Rocco Ronchi, Il canone minore. Verso una filosofia della natura, Feltrinelli, Milano 2017.