approfondimenti

OPINIONI

La razza, la classe e l’inclusione neoliberale

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato incostituzionale la discriminazione positiva. La storia delle politiche inclusive statunitensi deve oggi far riflettere sul processo di sussunzione neoliberale delle categorie della differenza e sul loro ruolo nello smantellamento delle politiche redistributive di stampo social-democratico in ambito europeo

Clarence Thomas è nato in Georgia, figlio di un contadino e di una lavoratrice domestica, i suoi avi erano schiavi e la sua lingua madre il Gullah, un idioma creolo. Quando il padre se ne andò aveva solo due anni e la madre, sebbene lavorasse dalla mattina alla sera, e nonostante l’aiuto della chiesa, non sempre riusciva a sfamare i figli. Andò a vivere con il nonno dopo che un incendio distrusse la loro casa. Figura centrale nella sua vita, gli insegnò il valore del lavoro – spesso dieci ore trascorse nei campi – e dell’educazione. Thomas beneficiò di una serie di misure che gli permisero di studiare fino ad arrivare a Yale, dove si laureò in legge. In questi anni fu tra i fondatori della Black Student Union, partecipò al movimento del separatismo nero, appoggiò le Pantere Nere e si dice che avesse una copia dell’autobiografia di Malcom X consumata dalle ripetute letture.

Oggi Clarence Thomas è giudice della Corte Suprema americana, il secondo afroamericano a ricoprire la carica ed è considerato da molti come il membro più conservatore. A seguito di alcune nomine che hanno determinato una maggioranza conservatrice, Thomas ha svolto un ruolo determinante nel mettere fine a un’epoca segnata dalla affirmative action che ha consentito a molte persone come lui di laurearsi in alcune delle università più prestigiose del paese.

La affirmative action è uno strumento di discriminazione positiva da sempre al centro di polemiche e di varie sentenze della Corte. Questa è stata chiamata a fine giugno a esprimersi su due cause che avevano come oggetto le modalità di ammissione a due università, Harvard University e University of North Carolina, contestate dagli attivisti di Students for Fair Admissions. Se queste politiche sono da sempre controverse, il dibattito nella stampa statunitense che ha preceduto la sentenza – si sapeva da molti mesi quale sarebbe stato il verdetto – è stato stranamente pacato.

Da più parti si è anzi parlato della possibilità di mettere fine a uno strumento che ha aizzato le culture wars, mentre a sinistra la speranza è che ritorni nel discorso pubblico la possibilità di parlare delle determinanti economiche. Ancora più interessante, tuttavia, è ciò che in questo dibattito manca, ciò che non viene detto. È forse la prima volta che si affronta apertamente un problema che ha a lungo messo a disagio le persone bianche che si dicono a favore del sistema, ovvero il fatto che la discriminazione positiva mette le minoranze le une contro le altre. Tra i punti della discussione la discriminazione della comunità asiatica che si dice svantaggiata per via del sistema delle quote che penalizza studenti i cui voti sono, a livello nazionale, i migliori di quelle di tutte le comunità, bianchi inclusi; l’altro dato interessante è che la discussione avviene in presenza di un fenomeno che per ora la stampa non menziona in relazione alle politiche contestate, ovvero il declino demografico dei bianchi. Già minoranza in molto stati, la data in cui si prevede che la popolazione bianca costituirà una majority-minority a livello nazionale è il 2044.

La affirmative action sono in sostanza le politiche delle quote – sebbene tecnicamente non siano la stessa cosa – con cui le università tentano di “bilanciare” la composizione razziale dei loro corsi. Chi fa richiesta di ammissione può decidere di sbarrare la casella apposita, sebbene le uniche quattro minoranze riconosciute come storicamente svantaggiate siano afroamericani, latinos, asiatici e nativi americani. Al centro della discussione c’è chiaramente un paradosso, perché la Corte si è trovata a legiferare sul doppio significato di una parola – la discriminazione – che è sia vietata dalla costituzione che di fatto implementata in senso inverso: la confusione deriva dall’aver tentato di limitare gli effetti della discriminazione storica con politiche affermative basate sulla discriminazione positiva.

La storia di come si è arrivati a questa sentenza inizia nel 1954, quando Brown v. Board of Education stabilì che la segregazione razziale in ambito educativo, scuole diverse per popolazioni diverse, era incostituzionale. È interessante che la desegregazione scolastica non fosse un obiettivo unanimemente condiviso anche all’interno delle stesse comunità afroamericane, nella misura in cui le battaglie per i diritti civili precedenti al 1954 si davano nel contesto dell’“uguaglianza nella separazione” e si battevano dunque per finanziamenti uguali a scuole per bianchi e scuole per neri. Non tutte le persone afroamericane furono contente del cambio di rotta determinato dall’insuccesso di questa battaglia: erano contrarie all’idea che la parità di risorse dovesse essere ora ottenuta mandando i propri figli nelle scuole dei bianchi. Questo fatto è da tenere a mente perché la storia della affirmative action è la storia di come lo smantellamento delle architetture della segregazione razziale tende sempre più a significare l’inclusione delle minoranze etniche nelle istituzioni bianche.

A ogni modo, è agli anni ‘60 che risalgono le prime azioni positive intese a compensare gli scarsi avanzamenti fatti a seguito del mero divieto di praticare la discriminazione. Se, focalizzando sull’avanzamento dei singoli all’interno di quei luoghi prima preclusi loro, da queste sparisce la menzione alle risorse e alle comunità, non è un caso che la prima misura di discriminazione positiva adottata da Kennedy nel 1961 riguardasse i criteri di ammissione nei luoghi di lavoro, principio che solo successivamente venne esteso alle università.

Le politiche affermative si limitano cioè a correggere gli effetti delle disparità, agendo nei luoghi in cui queste si manifestano, non sulla struttura che le crea. Si tratta del modo tipico di operare della mentalità liberal che tiene il capitalismo sullo sfondo e prova ad agire sui suoi sintomi, senza picconarlo economicamente. È indicativo che la prima misura che ufficialmente prende atto del ruolo dell’oppressione strutturale nella generazione delle diseguaglianze riguardi il punto di arrivo, il luogo di lavoro, di un percorso lungo che, in ambito educativo, comincia nelle scuole dell’infanzia1.

Dalla discriminazione positiva alla diversity

Il primo colpo al principio delle politiche di discriminazione positiva in ambito universitario, ai criteri di ammissione che consideravano l’appartenenza razziale, risale al 1978. Quattro anni prima, durante un’altra causa – intentata da uno studente bianco escluso dalla facoltà di legge dell’università di Washington (i suoi voti erano più alti di molti studenti neri ammessi) – un giudice aveva commentato che la razza2 non avrebbe dovuto costituire l’unico criterio da prendere in considerazione. Menzionava la motivazione, la perseveranza e la capacità dimostrate da persone che oltre a essere razzializzate avevano dovuto lottare contro la povertà. C’è in nuce ciò che avrebbe formato il contenuto della sentenza del 1978. La Corte legiferò che l’uso delle quote nei processi di ammissione era incostituzionale, ma che la affirmative action era legittima se l’appartenenza razziale veniva considerata come uno dei molti fattori che avrebbero consentito alle università di accettare un maggior numero di candidati appartenenti a minoranze. Il corollario era che l’aumento della diversity avrebbe portato benefici a tutti.

Cadeva l’approccio risarcitorio, che implicitamente riguardava i beneficiari di queste misure (che si traduceva in un sistema di quote più o meno fisse in cui un numero di posti erano riservati ad afroamericani, latinos, asiatici e nativi americani) a favore di un’idea di un’inclusione differenziale, in cui la diversity avrebbe contribuito a migliorare l’esperienza della totalità degli studenti, totalità prevalentemente bianca. La diversity tutela il principio della affirmative action e ne garantisce la costituzionalità, ma il prezzo che paga l’appartenenza razziale è che cambia di segno: da svantaggio personale diventa elemento di arricchimento della comunità. Questo principio è stato ribadito da una sentenza del 2003 (Grutter v. Bollinger) che è quella oggi contestata dalla Corte Suprema.

Espressione chiave di questa sentenza è educational benefit. Dal momento che è incostituzionale praticare le quote in purezza, praticare il racial balancing, ovvero assicurare la presenza di una determinata percentuale di studenti appartenenti a una data minoranza sulla base del loro peso numerico nella società allargata, la diversity non può essere l’obiettivo di queste pratiche di ammissione, ma solo il mezzo per conseguire un generico beneficio di tutto il corpo studentesco. È a partire dalla causa del ‘78 che inizia a svilupparsi il concetto di diversity come pluralità di punti di vista, prospettive, voci di diversa provenienza (background) in grado di arricchire tutta la popolazione studentesca: alimentare il critical thinking, ridurre il bias, e via dicendo3.

Ancora oggi il giudice Thomas fa presente di non avere chiaro esattamente cosa si intenda per quel educational benefit che deriverebbe dalla diversity, chiedendosi se non si tratti semplicemente di benefici che derivano dal diritto allo studio. In occasione della sentenza nel caso Grutter v. Bollinger del 2003, che sanciva la costituzionalità del concetto di diversity, Clarence Thomas scrisse che la diversità era una questione puramente estetica. È la stessa sentenza in cui la Corte esprimeva opinione favorevole prevedendo che «tra venticinque anni adottare preferenze basate sulla razza non sarà più necessario». A quasi venticinque anni di distanza, a pochi dall’esplosione di BLM, è dunque interessante cercare di capire come mai secondo Thomas la politica puramente estetica delle quote è non solo incostituzionale ma dannosa per le stesse persone che dice di aiutare.

Il motivo è evidente se si tiene a mente l’idea dell’espressione estetica e il fatto che una delle parole che più ricorrono nelle tesi a favore di questa politica è representation, o underrepresentation. Dal momento che è incostituzionale applicare la politica del racial balancing, i testi che usano queste parole si sforzano di non alludere mai al ragionamento sottostante, che in realtà è il loro obiettivo.

Come accade sempre quando si ragiona per quote, la logica della representation è di fatto finalizzata a fare in modo che la composizione della popolazione universitaria più o meno rifletta la composizione etnica della popolazione tout court. Se per un verso lo slittamento che avviene con la parola diversity occulta questo rapporto, affinché rimanga valido, al contempo l’eliminazione dell’elemento dello svantaggio dal discorso della diversity fa sì che sia proprio lo svantaggio a essere ora valorizzato. Il punto è che avendo eliminato la questione delle risorse finanziarie alle strutture educative, a favore di un sistema che punta sull’integrazione di singoli individui che continuano a provenire da ambienti svantaggiati, la distorsione è doppia. Perché se già la logica della corrispondenza statistica delle quote assicura una diversità ottenuta artificialmente (il sistema di ammissione di queste università non può nulla per eliminare lo svantaggio sociale che rende il sistema necessario: se tutte le minoranze godessero di simili livelli di istruzione vigerebbe un sistema puramente meritocratico), allo stesso tempo la diversity, pur con il suo slittamento verso supposti benefici, tacendo sullo svantaggio strutturale continua a puntare a un grado di diversità che è fine a sé stessa.

Quando il giudice Thomas usa la parola estetica si sta in realtà riferendo al modo in cui queste università rappresentano sé stesse, non al modo in cui beneficiano la società nel suo insieme. Non incidendo sul sistema che determina la qualità dell’istruzione del numero di studenti appartenenti a una minoranza che fanno domanda di ammissione, la diversity è un modo per risolvere il problema interno all’università, per produrre un’ “apparenza” che non corrisponde a nessun avanzamento reale. In un commento a una sentenza del 2013, Thomas ribalta le argomentazioni delle posizioni a favore della affermative action in una ventina di pagine di citazioni di testi a favore della segregazione, in cui dimostra che gli argomenti usati sono esattamente gli stessi – d’altronde la discriminazione è una sola. Nelle pagine che seguono prende in esame alcuni fatti: il divario nel rendimento tra bianchi e asiatici, e afroamericani e ispanici, molto alto in entrata, non diminuisce nel corso degli anni universitari (gli studenti afroamericani finiscono sempre nel quarto inferiore della loro classe). In secondo luogo queste politiche non fanno nulla affinché le popolazioni afroamericane e ispaniche accedano all’istruzione universitaria: «Al contrario, la discriminazione nelle università ha un effetto di spostamento pervasivo».

In questo commento compare la parola élite, di cui molto spesso ci si dimentica – ci si dimentica, anche nella stampa, che stiamo parlando delle università più esclusive del paese. Queste università, infatti, «ammettono minoranze che altrimenti avrebbero frequentato college meno selettivi». A causa della «differenza nella preparazione» – dove il parere non entra nel merito del sistema scolastico e del ciclo intero – «molti afroamericani e ispanici che probabilmente avrebbero eccelso in scuole meno elitarie sono messi in una posizione in cui il rendimento insufficiente è praticamente inevitabile, perché sono meno preparati dal punto di vista accademico rispetto agli studenti bianchi e asiatici con cui devono competere. A parte il danno arrecato all’autostima di questi studenti sovrarappresentati, non c’è alcuna prova che essi imparino di più all’università [intendendo quella oggetto della sentenza], più di quanto non avrebbero imparato in altre scuole per le quali erano meglio preparati. Anzi, è probabile che imparino di meno».

Clarence Thomas ha rilasciato interviste, è stato il soggetto di un documentario, ha scritto un’autobiografia in cui esprime questo parere parlando di sé. È noto in realtà per essere un giudice che non parla, che non fa domande. Il motivo lo ha confessato un giorno durante un quiz televisivo a cui ha partecipato con un gruppo di studenti sedicenni. Ha ammesso di preferire l’ascolto perché l’inglese è la sua seconda lingua, e a sedici anni ancora faticava, interrompeva le frasi a metà per correggerle, pensava in un’altra lingua e si traduceva.

Nel parere che compone la sentenza del 2013 usa la parola stigma: la affirmative action praticata nelle università crea un marchio indelebile: un marchio di inferiorità. Nella vita di una persona che è stata ammessa all’università per via della sua appartenenza razziale «o la discriminazione razziale ha giocato un ruolo, nel qual caso la persona può essere considerata “altrimenti non qualificata”; oppure no, nel qual caso la domanda stessa è un marchio che contrassegna ingiustamente coloro che avrebbero avuto successo senza discriminazione. Anche se ammantata di buone intenzioni, gli aggiustamenti (tinkering) razziali dell’università danneggiano proprio le persone che pretendendo di aiutare». Tinkering in inglese significa trafficare, armeggiare e tentare di aggiustare.

Se la classe ritorna come trauma

Se le argomentazioni del giudice Thomas possono sembrare anch’esse problematiche, il senso delle sue affermazioni, rilasciate nel corso degli anni, è chiaro. Parlando della propria carriera usa spesso un linguaggio riferito al trauma. Sostiene di aver pagato un prezzo troppo alto. Dopo essersi laureato a Yale ha staccato l’etichetta da un pacco di sigari – 15 centesimi – e l’ha appiccicata alla sua laurea, che ha poi messo in cantina, «per ricordare a me stesso l’errore che ho fatto». Ricorda di essersi sentito «umiliato e disperato». Sostiene di essere stato vittima dell’integrazione paternalistica bianca. Quando è stato nominato giudice della Corte Suprema, George Bush ha dovuto ribadire che la nomina non aveva nulla a che vedere con la sua appartenenza razziale ma con il fatto che era in quel momento la persona più qualificata del paese per svolgere il lavoro. Lo stigma non passa, non c’è un momento in cui si è ammessi pienamente alla società bianca – «una volta che è stato stabilito che tutto quello che fai lo devi alla tua razza non c’è più via d’uscita». È quantomeno significativo che molti commentatori che si oppongono alla sua visione parlino di come lui abbia internalizzato gli argomenti contro la affirmative action, ristabilendo il principio del protezionistico bianco e aprendo in realtà a una serie di questioni molto più interessanti che riguardano i rapporti che la sinistra, bianca, intrattiene con le sue stesse idee concernenti cosa sia una minoranza razzializzata.

Il modo che il giudice ha di parlare di sé e delle sue origini non afroamericane ma povere è lo stesso adottato da molte persone intervistate in questi giorni dai media alla ricerca delle opinioni di persone che hanno beneficiato del sistema. Il “New York Times” ne ha intervistate molte ma il sommario parla di «sentimenti contrastanti».

Uno degli intervistati ci riporta – incidentalmente – alla questione più centrale ma meno visibile: più della metà degli studenti fino all’ultimo anno di scuola superiore frequentano una scuola che è al 75% bianca o al 75% non-bianca; le scuole per bianchi ricevono più fondi da parte del governo; le differenze nel rendimento scolastico aumentano con l’aumentare dell’età, nelle scuole superiori un punteggio di 1200 o più al test per l’ammissione ai college è raggiunto dal 58% di asiatici, dal 31% di bianchi, dal 12% degli ispanici e dal 8% di afroamericani.

Sono i grandi punti omessi da un dibattito che focalizza sulla questione a partire dalle sue conseguenze più visibili anziché dalle cause. È in questo senso che il colore, non le condizioni a partire dalle quali si produce la razzializzazione o la ri-segregazione, diventa oggetto di dibattito, di cause giudiziarie da settant’anni a questa parte. Quando il punto è semmai chiedersi come mai il dibattito sulla segregazione debba avvenire innanzitutto dentro un’aula di tribunale con gli strumenti della Corte Suprema, e non attraverso programmi e proposte elaborate dalle forze politiche4, e come mai portavoce di queste istanze debbano essere le università più prestigiose e costose del paese. C’è una dimensione estetica – di rappresentazione senza alcuna rappresentanza – che informa l’intera faccenda.

Il nucleo propriamente traumatico potrebbe ben avere a che fare con questo, con una rimozione che è a lavoro nel sistema nella sua interezza. Il linguaggio usato dal giudice Thomas ricorda da vicino il linguaggio di un libro uscito di recente che si chiama Melanconia di classe. È da notare che l’autrice, Cynthia Cruz, è poeta, istruita, insegnante, statunitense. Il libro è di fatto un lavoro molto originale e di spessore che legge gli effetti che ha la rimozione della classe nella società statunitense. La melanconia – dunque una serie di sintomi che vanno dalla depressione alle dipendenze – affligge le figure a cui lei si rivolge per comporre questa analisi, perlopiù artisti. Secondo questa lettura, dunque, la sintomatologia presa in esame è il frutto della rimozione delle origini working-class operata dalla costruzione della classe media. Il fatto stesso di adottare la categoria del trauma ci parla in realtà della rottura del sogno americano. Il dato strano del libro, tuttavia, è che, benché ci siano pagine dedicate al neoliberismo, non ci sono pagine dedicate all’università neoliberale che la scrittrice frequenta.

E che non c’è, forse comprensibilmente, una riflessione sul particolarismo statunitense, le sue specificità, la sua parzialità. Dal momento che questa particolarità comprende la tendenza degli Stati Uniti a considerarsi coestensiva al mondo occidentale tutto, quando l’autrice nomina figure prese dal mondo anglosassone non sembra curarsi, nel suo attraversare l’Oceano Atlantico, del fatto che in Gran Bretagna non si è mai dato un processo storico di rimozione della classe.

È difficile immaginare comunità più consapevoli di quelle che discendono dal proletariato delle aree industriali di Liverpool o Manchester, per esempio. Il punto che manca e che è problematico persino dove l’autrice giustamente mette in luce i processi di rimozione della povertà dentro il mito della classe media americana, è l’aspetto dinamico, se vogliamo, della classe: la classe intesa non come origine (come identità), ma come rivendicazione (vogliamo il pane ma anche le rose). Il punto è capire che la miseria delle “origini” che lei individua correttamente come luogo di provenienza rimosso dal mito americano è condizione di partenza continuamente riprodotta. La povertà di queste origini non è una condizione primeva e pura, iscritta costitutivamente nei soggetti, ma ciò che il capitale continuamente produce. Che ci dice che ciò che bisogna indagare dell’ordine neoliberale è il nesso che c’è tra la miseria materiale continuamente riprodotta e i dispositivi discorsivi della rimozione.

La globalizzazione dei problemi americani

Nel 1999 Pierre Bourdieu e Loïc Wacquant hanno scritto un articolo che si intitola On the Cunning of Imperialist Reason: «L’imperialismo culturale consiste nel potere di universalizzare particolarismi legati a una tradizione storica singolare, rendendoli irriconoscibili. (…) Oggi numerosi temi che scaturiscono dal confronto intellettuale sulla particolarità sociale della società americana e delle sue università sono stati imposti, in forma apparentemente de-storicizzata, a tutto il pianeta. (…) La neutralizzazione del contesto storico derivante dalla circolazione internazionale dei testi e dalla correlativa dimenticanza delle loro condizioni storiche di origine produce un’apparente universalizzazione ulteriormente favorita dall’opera di “teorizzazione”». La globalizzazione, l’accademizzazione, la de-particolarizzazione, la rimozione delle condizioni storiche e geografiche produce l’uniformità acritica di temi di cui non si conosce più l’origine. Già la parola multiculturalismo «significava due cose diverse in Europa e negli Stati Uniti – in Europa una sorta di pluralismo culturale nella sfera civica, mentre negli Stati Uniti serviva – nelle sue distorsioni e nelle sue forme velate – a indicare i livelli di esclusione sociale delle persone afroamericane nel contesto della crisi nel mito nazionale del sogno americano che andava di pari passo all’aumentare delle diseguaglianze sociali. Si tratta di una crisi che la parola “multiculturale” nasconde limitandola artificialmente al solo microcosmo accademico ed esprimendola in un idioma apparentemente “etnico”, quando la posta in gioco principale non è il riconoscimento delle culture emarginate da parte dei canoni accademici, ma l’accesso agli strumenti di (ri)produzione delle classi medie e alte e, in primo luogo, dell’università, nel contesto di una massiccia riduzione di finanziamenti».

L’articolo prosegue con un’analisi di come le categorie razziali elaborate negli Stati Uniti siano state applicate in Brasile, paese in cui la storia ha prodotto una composizione sociale molto diversa da quella statunitense, in cui i rapporti etnici non possono essere compresi applicando la blackness americana.

La «globalizzazione dei problemi americani», e del ruolo svolto dall’accademia e l’editoria nel favorire questo processo, è chiaramente utile a interrogare la stessa nozione di diversity. Alcune letture delle identity politics e delle guerre culturali, ormai in corso in pressoché ogni paese cosiddetto occidentale, sono interessanti nella misura in cui leggono il fenomeno come sintomo di una esasperazione delle differenze all’epoca dell’omologazione forzata, di stampo ‘imperiale’, promossa dal capitalismo americano. Il pianeta si somiglia, le città si somigliano, i nostri mobili si somigliano – parliamo della scomparsa della biodiversità, dell’impatto della globalizzazione sull’agricoltura, lo svuotamento dei mari e la devastazione del pianeta – eppure le università più prestigiose degli Stati Uniti, in cui si producono problemi, concetti e falsi problemi – problemi funzionali alla delimitazione dell’ennesimo settore di Studies con annesso finanziamento e garanzia di carriera – pretendono di avere una popolazione di studenti piena di diversity.

Dunque punti di vista diversi, percorsi biografici assolutamente singolari ed esperienze di vita imparagonabili. Non solo, i problemi che incontrano queste stesse facoltà, le contraddizioni tra concettualizzazioni e categorie che si vorrebbero politiche, o quantomeno militanti, e il non-detto elitario che riproduce l’esclusione che queste stesse categorie poi descrivono, generano dibattiti in cui si vorrebbe che le questioni emerse fossero di rilevanza nazionale, se non globale.

Se il rischio negli Stati Uniti è che venga riammessa la classe come identità, frutto di un lavoro accademico di catalogazione, da integrare con l’appartenenza razziale – magari agganciandola a un concetto di trauma che indica semmai il sintomo degli Stati Uniti –, più interessante è cercare di capire in che modo la costruzione dei due concetti abbia lavorato mettendo classe e razza una contro l’altra, o meglio costruendo una tramite la rimozione dell’altra. Il concetto di razza statunitense, che tende a essere adottato anche in altre parti del mondo, predilige il soggetto a scapito dei processi. Da un punto di vista della sua costruzione è indicativo che il governo degli Stati Uniti non incroci la situazione economica con l’appartenenza razziale, come fa il governo inglese – peraltro avendo rinunciato a risolvere la confusione tra i due termini, race e ethnicity, che vengono usati in maniera intercambiabile, più o meno chiedendo a ognuno di usarli come vuole, fuori da qualsiasi percorso di elaborazione collettiva.

L’idea di classe bianca di converso è frutto di una versione che ha oggettivato il dato storico, se vogliamo, dimenticando che la classe non è mai esistita come classe ma come meccanismo di narrazione e di costruzione di identificazione, di auto-narrazione, che sono le lotte. È interessante per questo osservare come negli ultimi anni l’idea di classe sia tornata in forte collegamento con l’elemento narrativo, nell’ambito della produzione letteraria – basti pensare al primo festival italiano della letteratura working class tenutosi a Firenze, organizzato da Edizioni Alegre e dal Collettivo di fabbrica Gkn.

Quali sono dunque non i concetti, o le teorizzazioni che bloccano, ma le relazioni dinamiche e produttive tra le dimensioni dell’esperienza?

E in che modo le politiche neoliberali hanno invece esasperato entrambe, la classe e la razza, come categorie, senza che – chiaramente con le dovute eccezioni5 – l’accademia statunitense si sia nominata come luogo in cui le politiche neoliberali incontrano i saperi? Facendo dunque in modo che diventi molto difficile agganciare questi concetti alle “risignificazioni” operate dalle politiche attuali?

La stessa categoria di intersezionalità, nata in ambito accademico e giudiziario, come categoria descrittiva – per questo ampiamente risignificata – se fatta agire in purezza produce tutt’al più una frammentazione che segue la stessa logica delle tabelle risarcitorie dei tribunali. Chi in questi giorni difende la affirmative action fa presente che si potrebbe ben includere la classe nei sistemi di ammissione alle università più elitarie del paese, a patto di calcolare, oltre alla situazione economica del richiedente, i livelli di benessere del quartiere in cui vive – è probabile che una persona bianca e una persona nera con reddito simile abitino in due quartieri molto diversi –, la storia patrimoniale della sua famiglia e via dicendo. Chi è a favore di queste politiche sostiene infatti che senza la discriminante razziale le università otterrebbero lo stesso risultato, una diversity razziale molto alta, evidentemente non cogliendo il punto centrale della questione: se le persone povere continuano a essere le stesse persone appartenenti alle minoranze razzializzate, come può una notizia socialmente terribile essere una buona notizia per le università? Questa inclusione in realtà non fa che cercare parametri legittimi di inclusione in un sistema che produce esclusione6.

La categoria del privilegio, adottata acriticamente anche in paesi dove dovrebbe sapersi che il privilegio è di origine aristocratica, come in Gran Bretagna, non qualcosa di cui gode la classe media – una memoria che negli Stati Uniti non c’è – nasconde altre verità: uno studio ha rilevato che il 43% degli studenti bianchi ammessi all’Università di Harvard sono stati reclutati come atleti, come legacy students (un genitore ha frequentato la stessa università), come figli di docenti e personale o inseriti nella lista di interesse del rettore, candidati i cui genitori o parenti hanno fatto donazioni ad Harvard.

Se per un verso le categorie dell’esclusione sembrano essere costrette a imitare il livello di frammentazione che esiste nel dominio del privilegio, è altrettanto rilevante che la parola privilegio sia stata adottata da persone che non faranno mai parte di alcuna élite. Il meccanismo inclusivo imita, pur dovendo produrre criteri di legittimità più solidi per l’appartenenza razziale, il meccanismo del trattamento preferenziale bianco.

Il privilegio è una nozione concettualizzata e promossa da persone pienamente integrate nell’élite accademica7, serve a nominare sé stesse – il senso di colpa bianco – ma non il sistema che governa il posto che occupano, il loro luogo di lavoro, che è oggi l’università neoliberale della concorrenza e della frammentazione, saperi ad alto grado di specializzazione più utili a dividere che a dare voce ai fenomeni che pretendono di descrivere. Che questi saperi non parlino di sé, dei luoghi in cui originano – che dunque lo stesso sapere situato spesso non sia altro che un universalismo di ritorno, o per dirla con Basaglia, un’«ideologia di ricambio»8 – fa sì che quando questi saperi sono poi reimmessi nell’uso le classi povere si trovano a catalogarsi, a frammentarsi, alla stessa maniera di persone che sostituiscono le analisi dei processi sociali in corso con il linguaggio individualizzante della colpa9.

Per un verso il problema è dunque l’incapacità che c’è negli Stati Uniti a nominare ciò che il sistema sociale non conosce, ciò che produce questo privilegio: a nessun commentatore viene mai in mente che potrebbero esserci università di altissimo livello accessibili e gratuite. Per altro, il problema è la maniera in cui è la parola privilegio è stata adottata in paesi nell’esatto momento in cui l’istruzione gratuita e accessibile veniva meno10. Questo fenomeno deve essere letto su un doppio versante: per un verso è chiaramente segno dell’avvenuto adeguamento del sapere accademico globale al canone statunitense: per altro, c’è qualcosa che avviene a un livello più profondo se è vero che termini coniati alla fine degli anni ‘80 – sia intersezionalità che privilegio nel senso descritto sopra – costituiscono il paradigma dominante oggi nel modo di intendere le disparità in molti paesi europei e non. Se spostiamo l’attenzione dalla funzione originaria di entrambi questi termini, che era mettere a nudo le connessioni che la società statunitense non è in grado di vedere, per concentrarci sul livello più oscuro, il livello della frammentazione e del conflitto che rilevano e significano, il sospetto è che la loro ripresa oggi parli in realtà della “piena” transizione in senso americano e neoliberale dei vecchi paesi a economia social-democratica o keynesismo misto.

Privilegio razziale, di genere e/o finanziario

Negli ultimi due anni il “Guardian” ha dedicato un’attenzione spropositata al tema della casa. Un articolo del 2022 si chiama Perché l’eredità è il segreto sporco della classe media: più difficile parlarne del sesso. In apertura l’autrice parla di una donna che è stata aiutata dai genitori a comprare una casa. A 27 anni è stata aiutata a estinguere il debito con l’università così da potersi concentrare sui versamenti per la futura pensione. Si è resa conto durante la pandemia – quando le case delle amiche sono diventate visibili sugli schermi – di sentirsi a disagio, in colpa. En passant l’articolo menziona il fatto che i genitori di lei, che l’hanno aiutata, hanno frequentato l’università gratuitamente; questa generazione, inoltre, poteva comprare una casa con un salario modesto. Soprattutto, scrive l’autrice dell’articolo, uno dei fattori che ha più contribuito alla produzione di ricchezza che oggi viene ereditata – non dice risparmio – è stata la «fortuna»: tra il 1980 e il 2020 il prezzo delle case è triplicato. Persino chi ha comprato con il programma right to buy di Margaret Thatcher che ha messo in vendita le case popolari ha visto il valore del proprio immobile aumentare fino a sette volte. Il fatto che ora la generazione più giovane inizi a ereditare questa ricchezza sta creando una spaccatura. L’autrice nota che queste persone giovani, sebbene si sentano a disagio, cercano di bilanciare come possono la gratitudine personale con una dose di consapevolezza politica.

Tuttavia, non si identificano con la classe ricca, perché le loro origini, quelle dei genitori, sono working-class. Infine cita la scrittrice Otegha Uwagba, autrice di un libro che si chiama We Need To Talk About Money, che dice: «le persone hanno molta ritrosia a parlare del loro privilegio, che sia razziale, di genere o finanziario».

Se in Italia la questione esplodesse alla stessa maniera si avrebbe la “colpevolizzazione” di un intero sistema sociale – in Italia la casa è il perno del welfare familistico, non essendoci storicamente, a differenza di tutti gli altri paesi europei, un vero sostegno alla disoccupazione. Soprattutto, non si coglierebbe la questione centrale, ovvero che in Europa il risparmio cambia di segno, diventa ricchezza, con la fine delle politiche pubbliche che hanno una funzione redistributiva. L’impianto universalistico del welfare italiano aveva per questo funzione di coesione sociale. Se in origine questa coesione significava togliere la maggioranza della popolazione dalla povertà e dall’analfabetismo, il suo meccanismo stabilizzatore doveva consistere anche nell’impedire che si generassero i divari altissimi tra i livelli di reddito e di ricchezza che caratterizzano la società oggi.

La classe media oggi è attraversata sia da dinamiche di impoverimento che da forze reazionarie – di quanti hanno creduto nell’alleanza con il capitalismo11. Un terzo fenomeno, che sembra combinare queste tensioni, è quella che Cynthia Cruz chiama solidarietà verticale: poveri che aiutano i più ricchi ad avanzare lungo la catena dell’inclusione, ovvero persone povere che si identificano con la causa delle persone abbienti.

Se per un verso si tratta probabilmente dello spostamento del meccanismo dell’ascensione sociale nell’ambito della proiezione e della rappresentazione (processo di fatto in linea con i fenomeni di soggettivazione del politico tipici della temperie postmoderna), la questione più seria che apre è il bisogno di ripensare l’idea stessa di inclusione.

O meglio, capire che il contrario dell’inclusione potrebbe non essere l’esclusione, ma la modifica dell’ordine esistente, nella misura in cui i processi di inclusione tendono sempre meno a significare l’allargamento dei diritti – processo che chiaramente si accanisce su chi non li ha – e a coincidere sempre più con la valorizzazione economica delle differenze12.

La solidarietà verticale e il fallimento delle azioni positive

Per tornare al principio, negli Stati Uniti, le persone afroamericane che sono ammesse alle migliori università statunitensi provengono da famiglie benestanti. Una ricerca mostra che Harvard ha quindici volte più studenti provenienti dal quinto più ricco della popolazione di quella più povera; un numero pari di studenti che provengono dall’1% rispetto a quelli che provengono dal 60% cento inferiore. Insomma, un’«aristocrazia multirazziale è più inclusiva di un’aristocrazia di soli bianchi, ma è pur sempre un’aristocrazia». Allo stesso modo, alla University of North Carolina, il 71% degli studenti afroamericani, latinos, nativi provengono da famiglie il cui reddito è ben al di sopra della media nazionale. Si tratta delle persone che si trovano nella quinta parte più ricca del loro gruppo razziale. Durante le udienze della Corte Suprema sono state rese note le cifre che riguardano persone che in quota afro-discendente sono in realtà di prima o seconda generazione, figli di un ambasciatore di un paese africano che può permettersi di pagare la retta piena in una delle migliori università del mondo. È un sistema che «aiuta in modo sproporzionato gli studenti afroamericani della classe medio-alta e mette le persone della classe operaia di diverse razze una contro l’altra».

Un recente articolo – l’autore è figlio di padre afroamericano, una vita alle spalle di affidamenti, una famiglia lacerata dalle dipendenze e dai problemi con la giustizia – guarda alla composizione di classe della razza. Dal 1970 al 2016, il 10% più ricco di persone afroamericane ha guadagnato circa 10 volte ciò che guadagnava il 10% inferiore. Salari diversi e soprattutto, quartieri diversi. Per 50 anni circa la disparità salariale tra afroamericani era la più alta di ogni altro gruppo razziale. L’autore dell’articolo lamenta che, nonostante ciò, la sua comunità è la meno consapevole delle disparità che la attraversano. Perché, si chiede, insiste a trattare la razza come se questa non avesse una classe?

Studi sulla racial wealth gap dimostrano che negli Stati Uniti la disparità tra il 50% inferiore della popolazione bianca e il 50% inferiore della popolazione afroamericana contribuisce al 3% della disuguaglianza totale. Il 97% della disuguaglianza è tra le fasce abbienti. In entrambi i gruppi il 10% più ricco detiene il 75% della ricchezza. Dunque il 10% più ricco detiene il 77,5% della disuguaglianza.

Un altro studio ha comparato la riduzione della disparità tra bianchi e neri e l’impoverimento generale della classe media. Tra il 1968 e il 2016 le disparità razziali si sono ridotte di circa il 30% considerando il reddito mediano (il reddito della persona a metà della distribuzione). Tuttavia, in quello stesso periodo, la disparità totale tra le due popolazioni era rimasta invariata perché il miglioramento che riguardava i livelli del reddito mediano è stato annullato dai cambiamenti nella distribuzione del reddito nazionale che hanno ridotto i guadagni tra i poveri e la classe media rispetto ai ricchi. Poiché le persone afroamericane sono rimaste sproporzionatamente concentrate nelle porzioni più basse della distribuzione, sono state più duramente colpite dai cambiamenti economici che hanno danneggiato i lavoratori a basso reddito di tutte le appartenenze razziali. La disparità in aumento tra ricchi e poveri ha neutralizzato qualsiasi miglioramento nei livelli di uguaglianza razziale. Il punto è che la solidarietà verticale è disposta a parlare di razzializzazione come causa di sé stessa ma non degli effetti che le sue stesse politiche hanno sulle diseguaglianze che riguardano la società tutta, e che quindi colpiscono più duramente le minoranze. Dovunque si guardi, le politiche affermative – le politiche del potenziamento di qualcosa che è in realtà causato da qualcos’altro – provocano l’arricchimento di chi è già ricco e l’impoverimento di chi è già povero per il semplice fatto che le disparità maggiori sono sempre nelle fasce alte di reddito.

È un principio che vale anche per la disparità di genere: secondo il World Economic Forum, nel 2022 le donne che occupavano posizioni di responsabilità presentavano i maggiori divari di reddito con gli uomini. L’indice (Wealth Equity Index) considera diversi ruoli, si va da una differenza di retribuzione dell’11% nelle professioni meno remunerate al 31% per i ruoli professionali e tecnici, mentre nel caso di posizioni senior e di leadership si arriva al 38% – il luogo in cui si comincia a parlare del soffitto di cristallo. Dal 2006 al 2023 l’aumento di parità di genere a livello globale è stato del 4,1%, una media di 0,24% per anno. Quello che il World Economic Forum non fa, nel rapporto annuale che pubblica dal 2006, è calcolare quanto di questo mancato progresso sul fronte della global gender gap sia causato dall’aumento di donne in posizioni di leadership: dal 33.3% nel 2016 al 36.9% nel 2022.

Se dunque il marxismo nero tende a evidenziare come l’antirazzismo liberale ignora il sistema economico che lo sostiene, facendo del razzismo una questione culturale o identitaria, che si traduce in una mobilitazione a favore delle persone afroamericane ricche (la black economic mobility che lascia intatti i salari minimi), Oxfam dimostra che a livello globale i principali beneficiari delle politiche di empowerment femminile sono i più ricchi, perlopiù uomini.

Il punto è che le politiche per la parità di genere creano ricchezza che contribuisce alle diseguaglianze. Tra il 1988 e il 2011, il 46% dell’aumento globale del reddito è andato a un 10% della popolazione. Il 10% più povero ha ricevuto solo lo 0,6% di questo aumento della ricchezza globale (questa è la famosa trickle-down economy, le molliche che arrivano a chi sta sotto, in ambito razziale si parla di uguaglianza trickle-down, che significa tifare per l’avanzamento della classe abbiente sperando che quando occuperà i posti di potere farà qualcosa per chi è rimasto indietro). Lo studio di Oxfam denuncia il fatto che la maggior parte degli interventi da parte delle istituzioni per l’emancipazione economica delle donne si sono concentrati sul sostegno alla partecipazione delle singole donne o ragazze al sistema economico vigente. In questo caso non solo le diseguaglianze tra ricchi e poveri annullano i progressi a livello globale sul fronte della disparità di genere, ma le misure adottate nell’ottica della parità hanno addirittura arricchito gli uomini delle fasce più abbienti.

Se le politiche inclusive producono esclusione

Quando il giudice Thomas si chiede se essere ammessi a far parte di una delle università più elitarie del paese non sia un danno anziché un vantaggio per una persona povera, nella misura in cui la diversity è pensata per avvantaggiare i ricchi, prevalentemente bianchi, sta in realtà cogliendo qualcosa che è vero della maggior parte delle politiche neoliberali adottate in moltissimi paesi. È evidente tuttavia, per questo motivo, che se non si tiene conto di cosa queste politiche rimpiazzano neanche si coglie ciò a cui stiamo andando incontro. Ogni volta che in Italia si partecipa a un seminario in cui si pratica il check your privilege, scrutandosi nervosamente attorno, senza menzionare la specificità italiana, ovvero l’esistenza del pubblico, dunque un sistema scolastico accessibile e gratuito, una sanità pubblica e delle politiche sociali in grado di avere effetti redistributivi grazie a una tassazione progressiva, neanche si capisce che proprio l’erosione di questa impalcatura oggi sta gettando le basi per il tipo di diseguaglianza e segregazione che caratterizza gli Stati Uniti da sempre. Che negli anni a venire gli effetti dello smantellamento in corso colpiranno in maniera “differenziale” persone di prima o seconda generazione che non potranno contare sulle strutture del risparmio tipiche del modello italiano.

L’erosione dell’impianto universalistico del pubblico – che peraltro significa strumenti di cittadinanza sganciati dalla nazionalità – non può essere letto con la preoccupazione necessaria se si continua a operare con le categorie di importazione statunitense che portano in sé, rimosse, le proprie origini.

Nessuna azione mirata ad avvantaggiare il singolo sarà mai in grado di contrastare la fine delle politiche pubbliche la cui logica stabilisce, in Italia, due cose molto importanti. Primo, che la parte propriamente “attiva” delle politiche pubbliche deve per dettato costituzionale concentrarsi sulla rimozione degli ostacoli allo sviluppo della persona (articolo 3) e non sulla persona13. E in secondo luogo, legato a questo, che il principio della rimozione degli ostacoli, nella misura in cui agisce non sulla persona ma su ciò di cui una persona ha bisogno per esercitare una cittadinanza piena, non prevede alcuna logica di corrispondenza statistica nella distribuzione delle risorse, ma fa in modo che, per via indiretta, tramite i servizi pubblici e la tassazione progressiva, a chi ha bisogno di più venga dato di più14.

Lo spostamento in atto oggi prevede una redistribuzione verso l’alto che sta passando per uno strano concetto di equità, una finta uguaglianza in grado di minare l’universalismo, perché prevedendo l’uguaglianza delle risorse determinerà la diseguaglianza delle condizioni. La costituzione americana non è sofisticata come quella italiana – avrebbe forse potuto esserlo se il paese avesse affrontato un processo ri-costituente con la fine della schiavitù, che si è espresso invece nella stratificazione legislativa come quella che abbiamo appena analizzato15. Rispetto a ciò la costituzione italiana, che è relativamente giovane, ha un importante elemento costituente che si voleva aperto, non concluso, che andava salvaguardato. Che pensa la cittadinanza come qualcosa da fare e che per questo ne predisponeva gli strumenti, non la schiacciava sull’uguaglianza performativa della legge16. Negli Stati Uniti l’uguaglianza formale che istituisce la cittadinanza – che non si distingue della nazionalità –, ristabilita dalla sentenza della Corte Suprema – questo l’impianto argomentativo del giudice Thomas –, nulla può per ovviare all’assenza di strumenti a garanzia della cittadinanza che non siano legali – (di converso, assistiamo a fenomeni di erosione di strumenti non legali che generano processi di giuridificazione sempre più marcati di tutti gli ambiti della vita con richieste anche “dal basso”, richieste di “riconoscimento”, come nel caso americano). In un certo senso ciò che fa la sentenza è ristabilire i confini, ovvero il principio che il divieto è della legge, e che nessun divieto può essere impugnato positivamente.

Se questa è dunque il prodotto della specificità statunitense, il caso è tuttavia generalizzabile dove le politiche neoliberali della valorizzazione delle differenze – la diversity – che poggiano sulla non discriminazione, sono impiegate per trattare le diseguaglianze, aumentandole; sostituendosi alle politiche redistributive, rinforzando il legame distorto tra differenza e diseguaglianza, non liberandolo17.

Questo è il nucleo che andrebbe indagato per capire i livelli di conflitto che questa operazione genera – in un mondo ideale che sarebbe retto interamente dalle politiche delle quote in competizione tra loro – che distrae dai processi in corso di distribuzione di ricchezza verso l’alto.

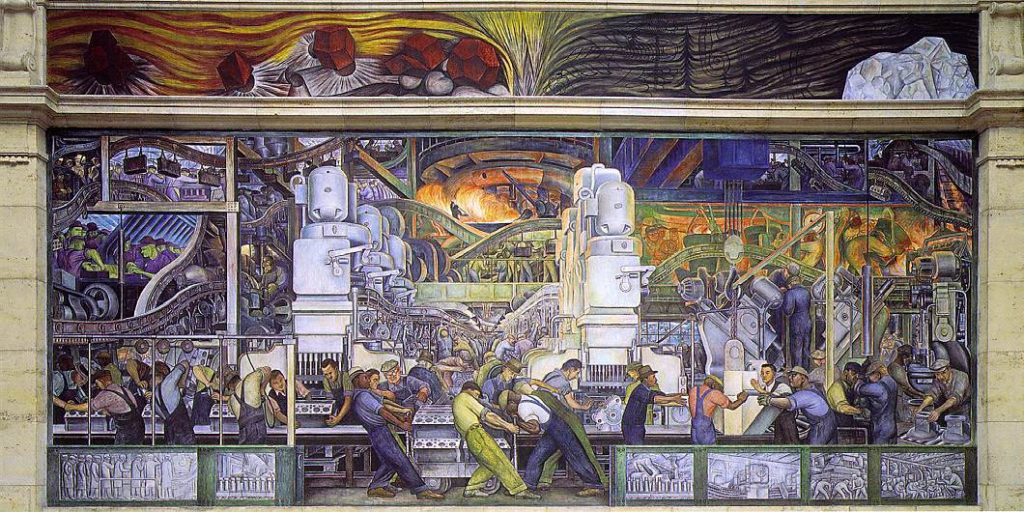

(tutte le immagini da commons.wikimedia.org)

Note

1Non c’è lo spazio per entrare nel merito di tutte le politiche che negli Stati Uniti hanno determinato una vera e propria ri-segregazione prodottasi proprio mentre le azione positive miravano al suo smantellamento: dal ruolo che ha avuto la Federal Aid Highway Act del 1956, colossale programma di finanziamento della rete autostradale che ha avuto effetti, spesso intenzionali, di sventramento, sradicamento e fissazione della segregazione geografica; fino all’introduzione delle charter schools negli anni ‘90, scuole primarie che ricevono soldi pubblici ma sono gestite da privati e che godono dunque di speciale autonomia. Nate con l’intenzione di migliorare il livello complessivo dell’istruzione primaria mettendole in competizione con le scuole pubbliche, di fatto sono un sistema parallelo al pubblico che ha aumentato i livelli di segregazione scolastica grazie ai finanziamenti del governo.

2Uso la parola razza per tradurre la parola race sfidando la connotazione negativa che ha in italiano. Il motivo per cui negli Stati Uniti si usa race (a differenza per esempio della Gran Bretagna dove si parla di ethnicity) ha per un verso a che fare con l’uso positivo (pensiamo alla razza di Angela Davis) dall’altro, sul fronte opposto, con la mancata discussione collettiva sulla terminologia, che questo articolo affronta più avanti.

3Mimmo Cangiano spiega il politicamente corretto in ambito universitario come quell’apparato di regole comportamentali che hanno l’obiettivo di arginare il conflitto che anima la diversity. Essendo questa il prodotto di un accorpamento di differenze in cui la componente dello svantaggio non è risolta ma taciuta, il politicamente corretto è lo strumento di stampo liberal che rende innominabile la dimensione conflittuale delle differenze. (Si veda Etica, intellettuali e mercato al tempo delle Culture Wars, qui:https://www.leparoleelecose.it/?p=43040) e Guerre culturali e materialismo, di prossima pubblicazione per nottetempo). Che il conflitto sia, peraltro, percepito sempre come elemento negativo determina probabilmente la sua riemersione in forme più insidiose – le culture wars, la cancel culture ecc. – che sono difficilmente componibili: sono forme di conflitto prive di mediazione nella misura in cui sono prive di soggetto; sono il prodotto della rimozione primaria dell’elemento conflittuale, sono puro sintomo. Quando la questione viene trattata in Italia senza comprenderne le origini, senza capire che si tratta di fenomeni “situati” nella società statunitense, non solo si complicano i livelli di illeggibilità (la cancel culture non esiste non significa propriamente nulla), ma si trascura l’elemento più preoccupante che è l’imperialismo culturale statunitense in grado di imporre temi e problemi in paesi con struttura sociale diversa.

4La Corte Suprema ha emesso una serie di sentenze il giorno in cui ha affossato la affirmative action. Tra queste, una dichiara incostituzionale una misura voluta da Biden che avrebbe determinato la riduzione del debito studentesco. Anche in questo caso, il fatto che la Corte Suprema continui a dettare la linea politica del paese ha più a che fare con la fragilità di misure che tutt’al più sono correttive, non spostano nulla a livello di sistema. Lo stesso ragionamento vale per il sistema elettorale che è profondamente distorto ma che nessuno si cura riformare.

5Le dovute eccezioni sono in realtà molte, da Wendy Brown che dedica ampio spazio all’università neoliberale nelle sue analisi del capitale a Fredric Jameson che già molti anni fa metteva in guardia dalla proliferazione degli Studies e sugli effetti che questa frammentazione avrebbe avuto sui saperi prodotti all’interno delle università. In un’intervista che riguardava i contenuti delle battaglie on compus, Wendy Brown ha inoltre nominato un tema fondamentale, la libertà di parola non tanto degli studenti o della società allargata ma di un corpo docente non strutturato (il 70%) la cui sorte dipende dalla valutazione degli studenti e dall’approvazione dei dipartimenti (https://www.nytimes.com/interactive/2022/05/02/magazine/wendy-brown-interview.html).

Il sistema del rating («Cosa significa questo? Che ti trovi a insegnare dovendo divertire») si traduce anche in siti web appositi in cui insegnanti e professori ricevono un punteggio in base alla quantità di compiti assegnati, la disponibilità, la gentilezza e via dicendo. Sono siti liberamente consultabili, accessibili a tutti, che gli studenti usano quando si trovano a decidere a quale università o corso iscriversi. È la logica di Tripadvisor applicata al corpo docente.

Con riferimento alle eccezioni positive, bisogna invece prendere atto, per quanto concerne il caso italiano, di come una giovane leva di ricercatori e professori stia ridisegnando gli equilibri tradizionalmente baronali dell’università pur trovandosi in regime neoliberale; questo fenomeno si traduce, da alcuni anni a questa parte, in pubblicazioni destinate al pubblico non specialistico, grazie anche al lavoro di alcune case editrici che sembrano avere contezza del ruolo di collegamento che l’editoria dovrebbe svolgere nella comunicazione del sapere prodotto in ambito universitario. Il fenomeno è degno di nota nella misura in cui a occuparsi del risanamento del rapporto tra produzione di sapere e società allargata sono non solo editori ma ricercatori e professori che, a differenza dei loro omologhi del passato, lavorano oggi in condizioni disumane e a ritmi stressanti per via della quantità di mansioni da svolgere legate al sistema della valutazione e alla burocratizzazione dell’università neoliberale.

6Il punto è che in nessun modo sarà possibile aggiustare le politiche selettive, perché sono, appunto, selettive. L’aumento in percentuale di un determinato gruppo determinerà matematicamente la diminuzione della percentuale di un altro. L’introduzione del fattore economico permetterà di salvare la affirmative action sganciandola definitivamente dalla discriminazione senza tuttavia risolvere il problema dell’accessibilità. La classe usata alla maniera intersezionale, fatta incrociare o interagire con la razza dentro un’idea di inclusione neoliberale, è una classe strumentale alla competizione verticale, all’inclusione dei posti limitati, della cittadinanza meritocratica e della ghettizzazione delle identità in lotta tra loro.

7La nozione di privilegio è stata introdotta nel dibattito accademico nel 1988 da un articolo di Peggy McIntosh, professoressa di studi di genere, che contiene quarantasei esempi di privilegio bianco e maschile, a cui la studiosa lavorò osservando sé stessa, nel suo ambiente di lavoro. Se il lavoro di osservazione e descrizione – fatto da una persona bianca – ha permesso di spiegare come il privilegio si traduce in forme inconsapevoli di discriminazione, il problema della sua lista è che si tratta di una checklist, oggi adottata nelle scuole o nei luoghi di lavoro per praticare il check your privilege come esercizio, in una versione individualizzante della discriminazione. Il problema dell’articolo, infatti, è che McIntosh distingue tra vantaggi negativi e vantaggi positivi, che andrebbero invece allargati, per fare in modo che non siano più “vantaggi”. Dovrebbero essere vantaggi connessi al «tessuto civico e sociale». Un esempio di “privilegio” positivo è l’appartenenza, la sensazione di appartenere all’umanità, che non dovrebbe essere visto come un privilegio per pochi. Si tratta di un diritto (entitlement) che non dovrebbe essere guadagnato. Quando non è di tutti, questo diritto si traduce in vantaggio immeritato – è di chi non l’ha guadagnato. È uno strano modo di affrontare il tema della cittadinanza, se si tiene conto che alla quinta riga dell’articolo la nozione di privilegio viene introdotta al seguente modo: gli uomini oppongono una resistenza a parlare dei vantaggi che traggono «dagli svantaggi delle donne». Le differenze e le discriminazioni sono trattate a partire da un’equazione che legge la mancanza dei diritti di alcuni in termini di vantaggio di altri, espresso in atteggiamenti e comportamenti soggettivi, e non a partire dalla relazione tra sfera pubblica dei comportamenti e intenzioni soggettive (che è dove propriamente si iscrivono gli atteggiamenti discriminatori non consapevoli di cui McIntosh parla, che comunque non sono la causa della mancata cittadinanza di alcuni). Il privilegio oggi è perno dalle varianti più intimistiche del decolonial che si riducono a esercizio di postura, osservazione di sé, basata sull’idea che ognuno di noi porta in sé un oppressore inconsapevole. Questa declinazione – che nulla può contro la maniera in cui viene sussunta dall’attivismo instagrammabile in cui non bisogna fare nulla, basta “esserlo” – fa dell’esercizio del sospetto, che si esercita sempre contro il potere, una questione personale e interpersonale, un esercizio del sospetto intersoggettivo.

8Sull’«ideologia del ricambio» Franco Basaglia scrive, insieme a Franca Ongaro Basaglia, a seguito di un soggiorno negli Stati Uniti: «Nell’ambito delle scienze umane, si affrontano spesso problemi teorico-scientifici che non nascono direttamente dalla realtà in cui si agisce, ma sono importati come problemi tipici di altre culture (di livelli diversi di sviluppo), trasferiti in un terreno dove si individuano i segni della loro presenza a condizione di un preciso riconoscimento critico. Questo meccanismo di identificazione a livello “ideologico” sembra tipico delle culture subordinate, che hanno una funzione marginale e dipendente nel gioco politicoeconomico generale da cui sono determinate, e di cui partecipano secondo gradi diversi di sviluppo. A un diverso livello socioeconomico corrispondono, infatti, forme diverse di definizioni culturali; come dire che problemi nati in Paesi ad alto sviluppo tecnologico industriale, vengono assunti come temi artificiali nei Paesi socio-economicamente meno sviluppati. Il linguaggio intellettuale risulta quindi spesso dall’assorbimento di culture mutuate da realtà diverse, diventando patrimonio di un’élite ristretta, una specie di ammiccamento fra i privilegiati che riescono a decifrare il messaggio e a scoprirne i riferimenti. In questo modo aumenta l’ambiguità della natura dei problemi, che si rivelano insieme concreti e artificialmente prodotti: diventano cioè “realtà”, attraverso la razionalizzazione ideologica che ne viene operata» (un estratto è disponibile qui: https://www.lavoroculturale.org/maggioranza-deviante-basaglia/redazione-lc/2018/). Cosa sono le ideologie del ricambio lo spiega bene Luca Negrogno, a cui devo questo riferimento: «Le ideologie di ricambio ci sono quando si adottano in situazioni socialmente e politicamente arretrate delle innovazioni discorsive maturate in contesti caratterizzati da un diverso sviluppo e da una diversa configurazione istituzionale: in questo modo si offrono soluzioni astratte alle contraddizioni pratiche avvertite nel contesto di importazione. Tali soluzioni però, non emergono dalla pratica reale rivolta al superamento delle contraddizioni e delle arretratezze esistenti ma semplicemente riconfigurano il discorso mainstream in modo che i problemi reali sono molto più spesso occultati che affrontati. Non è infrequente oggi imbattersi in contesti istituzionali in cui, dietro il discorso che parla di recovery, inclusione, coproduzione, ecc, si nascondano le medesime prassi di “intrattenimento” che caratterizzano servizi impoveriti e destrutturati». (https://effimera.org/movimenti-politica-e-salute-prima-parte-discorsi-e-pratiche-di-salute-mentale-dentro-e-fuori-dalle-istituzioni-di-luca-negrogno/).

9È molto indicativa la terza voce della lista che comprende quarantasei esempi di privilegio (si veda la nota precedente). Qui Peggy McIntosh usa la casa come privilegio, e immagina dunque che, per misurare lo svantaggio di chi non può permettersi un alloggio, per un uomo bianco sia naturale dire: «Se dovessi trasferirmi, posso essere abbastanza sicuro di poter affittare o comprare un alloggio in una zona che posso permettermi e in cui vorrei vivere».

10Uno dei massimi studiosi dei beni comuni e dei processi di enclosure, George Caffentzis, ha rilevato la centralità dei processi di definanziamento dell’istruzione in Africa come parte del programma di aggiustamento strutturale della Banca mondiale (WB). In generale, la privatizzazione e la distruzione della facoltà di pensiero e di parola anticipa e prepara il terreno per i cicli di accumulazione (basti pensare alle condizioni in cui versa l’istruzione – lavorista e neoliberale – nel momento in cui l’intelligenza artificiale viene data in pasto al pubblico al fine di svilupparla).

11Si veda per esempio la reazione di molti – su alcuni giornali ma soprattutto sui social – alle tende degli studenti che protestavano contro il caro affitti in varie città italiane. Gli argomenti erano quelli della “fatica”, l’essersi guadagnati l’istruzione, la pigrizia dei giovani oggi e via dicendo. Un ritratto molto interessante di questa componente della “classe media”, in realtà medio-alta, si trova nella recensione di Federico Bianchi al volume di Lucia Tozzi L’invenzione di Milano. Culto della comunicazione e politiche urbane (qui: https://milanoinmovimento.com/culture/dietro-la-nebbia-del-marketing). È in questa fascia medio-alta che si producono sia i fenomeni reazionari progressisti, che quelli più apertamente improntati all’ideologia del lusso (la Milano di Lucia Tozzi che caccia i poveri a colpi di immaginario, storytelling e comunicazione).

12Il corrispettivo della affirmative action in ambito lavorativo è il diversity management, la messa a valore delle differenze da parte delle aziende. È in corso negli Stati Uniti un interessante inversione di rotta in ambito di gestione delle differenze nei luoghi di lavoro: avendo constatato che il termine inclusivity aumenta anziché diminuire i livelli di conflitto, si chiede ora di sostituirlo con belonging, appartenenza. Il termine inclusività crea «ostilità» e «risentimento». Un esempio degli esercizi in cui praticare il belonging sono le sedute di mindfulness che si sono tenute negli uffici dopo la sentenza della Corte Suprema che vietava l’aborto: l’obiettivo è essere pienamente presenti (bring your whole self), avendo la libertà di esprimere il proprio disagio anche in ambiente lavorativo. (Su questi temi cfr: Anna Simone, I talenti delle donne, Einaudi, Torino 2014; Anna Simone e Federico Chicchi, La società della prestazione, Ediesse, 2017; Anna Simone e Federico Zappino, a cura di, Fare giustizia. Neoliberismo e diseguaglianze, Mimesis 2016).

13In Il tirocinio della democrazia. Una genealogia per la scuola del presente, Vanessa Roghi racconta una storia molto bella che riguarda l’uso dell’indicativo nell’articolo 3 della costituzione italiana (È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese). Questa storia «La racconta molto bene Tullio De Mauro. Ci dice che qualcuno vorrebbe mettere un congiuntivo: “impediscano”. Ma i costituenti si oppongono. La Costituzione deve essere scritta all’indicativo perché gli ostacoli ci sono, non sono un’eventualità».

14In un articolo del 2007 Crenshaw critica la logica della affirmative action e usa un’espressione che rende il senso della disparità che qualsiasi sistema riparativo deve prevedere, dove critica l’uguaglianza fondata sulla simmetria formale anziché su un’asimmetria funzionale (functional asymmetry). Questa intuizione importante, tuttavia, non riceve una struttura capace di esprimerla e rimane confinata al bisogno di comprendere meglio la discriminazione perpetrata intenzionalmente al fine di poterla correggere («An understanding of intentional discrimination informed by cognitive research would broaden the range of discriminatory outcomes that could be viewed as correctible by institutional actors (…). In short, a broader, deeper understanding of discrimination would create a broader and deeper predicate for affirmative action» Kimberlé W. Crenshaw, “Framing Affirmative Action”, http://www.michiganlawreview.org/firstimpressions/vol105/ crenshaw.pdf.). Nel criticare questo approccio a partire dalle possibilità offerte dal caso italiano non si tratta di leggere le discriminazioni in ottica economicista ma dal punto di vista del potenziale di asimmetria che offre un impianto universalistico, se usato contro la logica della corrispondenza di stampo liberale e meritocratico che rende le persone discriminate portatrici della loro stessa discriminazione.

15Dopo la guerra civile vengono introdotti nella Costituzione americana: il XIII emendamento che vieta la schiavitù; il XIV emendamento che proclama il principio di eguaglianza come equal protection of law; il XV emendamento che vieta limitazioni al diritto di voto per ragioni di razza o di precedente condizione servile.

16Chiara Giorgi (Costituzione italiana: articolo 3, Carocci) spiega molto bene che l’articolo 3 della costituzione italiana (definito da Rodotà il capolavoro istituzionale di Lelio Basso) è lo strumento che consente di promuovere cambiamenti concreti nel paese. L’uguaglianza dell’art. 3 non è quella puramente formale dell’ordinamento liberale, del cittadino astratto; l’articolo è strumento che istituisce l’obbligatorietà dei diritti sociali, che devono essere realizzati. A questo riguardo le riflessioni di Basso sull’appropriazione da parte della classe operaia degli strumenti della democrazia borghese – Giorgi spiega: «le istituzioni democratiche sono state strappate alla classe dominante, o sono state il frutto di un compromesso per essa doloroso» – andrebbero rilette per correggere, in parte, quella visione che tende a ridurre a lo stato sociale a meccanismo di mediazione statale con il capitale con il rischio di diminuirne il significato di mezzo per la realizzazione della democrazia che è «scopo del socialismo» (si veda il saggio di Giorgi sulla lettura fornita da Basso di Marx in Rileggere il capitale, a cura di Chiara Giorgi, manifestolibri).

17In Italia si assiste a un fenomeno particolare che è l’aumento dei bisogni educativi speciali (Bes). La categoria, frutto di un percorso importante, include oggi anche casi di disagio economico. Il punto è che qualsiasi avanzamento sul fronte dei bisogni educativi avviene nel contesto non solo di una crisi sociale più ampia di cui la scuola si fa carico, ma nel contesto dello smantellamento del pubblico e dell’aziendalizzazione della scuola. È lecito chiedersi quanti casi classificati come Bes siano causati dalla scuola stessa, dai processi di valutazione neoliberale e lavorista, dalla frammentazione delle competenze, dalla perdita di senso della scuola che era la costruzione della cittadinanza e l’emancipazione attraverso la conoscenza. (Si veda, per esempio, Didattica inclusiva ed esclusione sociale. Analisi di un paradosso, qui: https://www.roars.it/didattica-inclusiva-ed-esclusione-sociale-analisi-di-un-paradosso/)