cult

CULT

Il lavoro dell’università

Da pochi in giorni in libreria, “L’uso dei saperi. Lavoro, valore e critica dell’accademia” di Paolo Do (Ombre Corte edizioni) parla delle trasformazioni dell’università sulla base del principio di individualizzazione e dell’imperativo alla specializzazione. Qui ri-pubblichiamo un estratto della prefazione scritta da Stefano Harney

L’università moderna deve lottare incessantemente per non mantenere la sua promessa. Certo, se ne riempie costantemente la bocca, ma al contempo fa di tutto per assicurarsi che non diventi realtà. Un riempirsi la bocca che si traduce in azioni come la scrittura a caratteri cubitali dei suoi «valori» su tutti i propri muri e siti web, la ripetizione fino alla nausea della propria «missione» fino alla creazione di inquietanti profili circa gli «attributi dei laureati».

Con tutto questo blaterare c’è il rischio che l’università venga fraintesa, che gli studenti prendano la promessa sul serio. Tanto che l’università moderna tende a essere biasimata se la promessa stessa, suo malgrado, si realizza. E quando l’università non riesce a sopprimerla, di norma entra in campo lo Stato. Che si tratti di Città del Messico nel 1968, di Jackson, Mississippi, nel 1970, di Giacarta nel 1998 o di Hong Kong nel 2014. Difatti la promessa sfugge spesso per divenire realtà: Silvia Federici e George Caffentzis hanno contato 110 grandi proteste studentesche nell’Africa degli anni Novanta, tutte brutalmente represse dallo Stato, a suggerire che quella delle università africane sia stata la promessa più grande.

La promessa, ovviamente, al di là dei vuoti slogan di mercato e dei mal confezionati percorsi curriculari, è quella dell’autodeterminazione o, per farla più semplice, dell’autogoverno.

L’università moderna ha fatto questa promessa implicita sin dai tempi di Immanuel Kant, per poi reiterarla con Alexander von Humboldt e il cardinale Newman, con Clark Kerr e Derek Bok. Mentre gli studenti hanno preso sul serio l’invito all’autonomia che l’istruzione universitaria implicava quantomeno sin dai tempi della rivolta di Bologna nel Millecinquecento. Quella rivolta fu repressa dal famigerato Juan Ginés de Sepúlveda, applicando le sue note teorie sull’incapacità dei popoli indigeni delle Americhe di autogovernarsi. Ed era con tutta probabilità quella stessa promessa di indipendenza che gli studenti dell’Università di Timbuctu inseguivano all’incirca in quegli anni, finché i mercanti arabi di schiavi non iniziarono a mettere la retorica di Sepúlveda in pratica.

Fortunatamente, per gran parte della sua storia successiva, l’università non è dovuta arrivare a paragonare gli studenti agli schiavi, o perfino schiavizzarli pur di tradire la sua promessa. Sono piuttosto emerse strategie di sovversione della promessa di autogoverno che l’hanno accompagnata, contagiandola e indebolendola a ogni passo. Le due strategie sono state l’individualizzazione e la specializzazione, solitamente mischiate.

Nella modernità le proporzioni di questa miscela sono dipese dalla classe: più individualizzazione per i figli della borghesia e della piccola borghesia, e più specializzazione per i figli delle classi lavoratrici. Ovviamente la terza strategia – consegnare gli studenti alla violenza dello Stato – è sempre stata un’opzione nei confronti del mondo ex coloniale e per gli oppressi che avessero mai osato prendere la promessa sul serio, ovunque fossero.

Nella modernità le proporzioni di questa miscela sono dipese dalla classe: più individualizzazione per i figli della borghesia e della piccola borghesia, e più specializzazione per i figli delle classi lavoratrici. Ovviamente la terza strategia – consegnare gli studenti alla violenza dello Stato – è sempre stata un’opzione nei confronti del mondo ex coloniale e per gli oppressi che avessero mai osato prendere la promessa sul serio, ovunque fossero.

Possiamo ringraziare Kant per aver perfezionato la strategia dell’individualizzazione e aver piegato la promessa di autogoverno collettivo alla sua tradizione perversa: la ricerca illusoria di una mente individualizzata in cui risiedono facoltà universali.

L’illuminismo è in vendita all’università. Ma non si fanno sconti di gruppo. E ha funzionato bene, la strategia di individualizzazione. I corsi di laurea degli studi umanistici odierni non fanno altro che parlare di sviluppo unico e separato per ogni studente, di auto-tutorato personalizzato. Il curriculum è finalizzato alla costruzione, da parte dello studente, della propria legislatura personale a partire dalla singolare narrazione del percorso individuale. Negli androni della mia università, sopra le nostre teste incombono i volti di singoli studenti ritratti in grandi poster: il primo è uno studente in amministrazione contabile che suona anche il tamburo coreano, l’altra è una studentessa di finanza che nuota anche con i delfini e il terzo è un informatico che pilota anche aerei ultraleggeri. L’esortazione dell’università porta con sé il ricordo della promessa collettiva – ognuno può farla – , ma ha finito per saturarsi in quell’«uno».

E persino quando qualche inquietante traccia di trasformazione collettiva, di autodeterminazione collettiva, dovesse emergere, in tutta probabilità lo farà solo in veste di un’incoerente sensazione di speranza e possibilità. Questa incoerenza, questa vaghezza, deriva dall’altra strategia: la specializzazione.

Quello studente di contabilità suonerà anche il tamburo, ma non ha mai dovuto seguire un corso di letteratura o storia. E, se l’ha fatto, il corso sarà quasi certamente stato impartito con quello spirito di competizione, verifica e metrica che infonde la quasi totalità dell’offerta formativa odierna, dall’assurdo «esame onnicomprensivo» dei programmi per Ph.D. fino a un’intera batteria di test delle competenze che gli studenti devono affrontare sin dalla prima volta che varcano, fisicamente o virtualmente, la soglia dell’università. E la studentessa di storia, posto che ne esistano ancora, dovrà passare la vita a presentarsi al mercato del lavoro come una professionista con specifica specializzazione storica. In cuor suo, ha capito sin dal primo giorno che se specializzarsi significa essere relegata a un tale isolamento, tanto sarebbe valso isolarsi nello studio della contabilità.

Ovviamente, uno studente di economia a Harvard farà esperienza di una miscela ben diversa rispetto a una studentessa dell’università di Western Cape. Lo studente di Harvard penserà di poter avere tutto, nonostante la specializzazione, e l’università dovrà quindi impegnarsi di più per coltivarne l’individuazione. Gli studenti di simili università sono, come ha detto Noam Chomsky, principalmente addestrati al rispetto dell’etichetta e ad affinarsi sempre di più. Mentre nel caso della studentessa di un corso di blended learning in business management, o di assistenza sociale piuttosto che tecnologie dell’informazione all’università Western Cape, la strategia corretta sarà tenerla lontana dalla promessa attraverso la specializzazione, e soffocare la promessa stessa insegnandole a non affinarsi, bensì a migliorare sempre.

Se non fosse che non funziona. In un modo o nell’altro l’autodeterminazione continua a fare capolino nei corridoi dell’università. L’autogoverno continua a irrompere nelle strade. O, come Fred Moten e io ripetiamo spesso, in qualche modo si finisce per studiare.

Si mobilitano gli studenti cileni; si mobilitano quelli sudafricani; altrettanto fanno quelli papuani. Persino gli studenti americani, con i loro atteggiamenti passivo-aggressivi, si sono mobilitati. C’è chi si dice convinto che le risorse, finanziate dal debito, che i campus più tradizionali spendono per gestire gli studenti, sorvegliarli, tenerli sotto controllo, siano insostenibili. I costi di sorveglianza nei programmi di atletica, gli studentlife offices, i servizi di consulenza e sostegno, i programmi di orientamento alla carriera e di alma mater, gli spazi iper-attrezzati per i pasti e lo svago e, soprattutto, le figure degli amministratori e dei «leader» potrebbero presto mandare in bancarotta l’intero modello del campus universitario, o quantomeno la stragrande maggioranza di essi. La maggior parte di questo debito non pesa direttamente sui bilanci delle università, come d’abitudine in queste ecologie del credito; sono quindi gli studenti e le loro famiglie, nonché gli Stati e le società di prestito, a detenerlo. Ma in caso di tracollo finanziario molte università potrebbero non sopravvivere a quello che, ad esempio, il settore edile ha dovuto affrontare quando la sua ecologia del credito è crollata.

L’università globale che Paolo Do indaga brillantemente in questo libro potrebbe essere definita come l’ultimo e rinnovato impegno dell’università stessa a non mantenere la sua promessa.

Ma essa esprime anche, come spiega bene Paolo, una nuova strategia qualitativa, non più basata sull’individuazione o la specializzazione (né sulla forza), ma sulla spazializzazione e la differenziazione su scala espansa. Libera ormai dalle sue finalità nazionali, ora solo un’altra componente dell’economia, divenuta più hub logistico che patrimonio nazionale, l’università si è fatta globale per cercare di porre argine all’autogoverno. Come nei furtivi incontri del WTO, l’università trova rifugio dove gli studenti non possono seguirla, o dove vengono messi fuori contesto. Come le società di intra-trading odierne, che spesso non afferiscono ad alcuna giurisdizione finale, e dove sotto il brand non c’è niente.

Tutto avviene a contratto compresi l’insegnamento, la sicurezza, la promozione, l’uso di edifici fisici, e la dirigenza. Al contempo, anche gli studenti sono sotto contratto. Il principio cardine non è la fidelizzazione, ma la sostituibilità delle capacità. E se una Gucci griffata è la migliore pubblicità per la Gucci originale, tutta questa espansione, come Paolo ben ci mostra, non fa altro che rendere le gerarchie più rigide, e le vere università con i loro veri programmi ancor più desiderabili e fuori portata.

E i professori? Meglio non parlarne, forse. Quanta pena potranno mai fare agli operai della siderurgia, del tessile o dell’auto? Le fabbriche dei professori non sono mai state trasferite in blocco verso «un ambiente più favorevole alle imprese».

Le macchine non sono mai state in grado di sostituire i docenti. In paesi come il Canada, l’Australia o gli Stati Uniti, il corpo accademico ha persino votato i propri supervisori e dirigenti. Ciò che vendono non ha mai subito un calo della domanda né è stato sostituito da un altro più appetibile al consumatore. Nonostante tutti questi privilegi hanno miseramente fallito nel tutelare i diritti – o finanche il lavoro – della futura generazione di lavoratori della propria categoria. Peggio ancora, sono stati sistemicamente messi in imbarazzo e alla berlina dai comitati organizzativi dei lavoratori precari della conoscenza e dal personale dei campus. Eppure continuano a lamentarsi aspramente per lo scarso riconoscimento di cui godono, noncuranti della commiserazione e del disprezzo che gli altri lavoratori nutrono per loro.

Nondimeno, non si può fare a meno di notare che anche nelle università contemporanee più d’élite l’imperativo che persiste è «lasciare i professori in pace». Funziona così: come professore puoi fare ciò che vuoi nel tuo corso, darti a qualsiasi sperimentazione pedagogica ti piaccia, scegliere qualunque argomento per la tua lezione. È la libertà accademica. È il regno del coraggio per l’accademico-attivista. L’unica regola è che si tratta di una libertà individuale. Devi fare tutto da solo. Ma se la cosa vedrà il coinvolgimento di un altro professore oltre te, o peggio ancora di un gruppo di professori, allora scoprirai presto che esiste un solo comandante del lavoro nell’università contemporanea, e non sei tu, come credevi nel paradiso della tua aula.

Se l’università globale è così intraprendente oggi è perché non ha alternativa. Deve reagire alla dilagante autonomia dello studente. Gli studenti di oggi sono costantemente sottoposti alla supervisione di due capi designati a rompere questa loro indipendenza: i test e il lavoro. Mai come oggi, l’università globale è integrata in altri luoghi di lavoro, non è più preludio al posto di lavoro stesso.

Così, il caro vecchio capo può continuare a esercitare un controllo diretto sullo studente, a piegare ogni tentativo di autonomia, pur vestendo i nuovi panni del responsabile di tirocinio. Il nuovo motto inciso sui muri è: «Se non ti fai vedere di domenica, non presentarti a lezione il lunedì!». Ma poiché la forza attrattiva della paga, o della soddisfazione personale nel caso del lavoro non retribuito, non bastano più, ecco che proliferano i test, soprattutto in forma di misura astratta.

Questo tipo di prove colorano ogni aspetto dell’università globale, e in effetti ogni livello di istruzione. Assolvono alla funzione di controllore non potendo il controllore stesso raggiungere ogni meandro della fabbrica dell’istruzione. O delegano questa funzione alla famiglia, agli algoritmi, ai compagni di studio. Scatenano confronti infondati e incontenibili, nonché un’ossessione diffusa.

È qui che entra in gioco il dirompente lavoro di Paolo Do sull’università globale, sostenendo brillantemente come questa istituzione, oggi, si sia dispiegata e situata per mettere a punto strategie siffatte, assemblarle correttamente e creare le gerarchie, le nuove forme di scarsità e la competizione di cui il capitale continua ad aver bisogno.

Rispetto ai tanti testi che esprimono preoccupazione per la penetrazione del mondo delle imprese nell’università, il lavoro di Paolo Do afferma qualcosa di più interessante: è l’università che sta penetrando in tutti gli spazi dell’impresa e della società.

Se l’università un tempo esportava la cultura del lavoro nelle forme del controllo peer-to-peer e dei campus, adesso esporta anche la scarsità, le gerarchie, le forme di classificazione e selezione. La domanda da porsi è: in queste pratiche di esportazione, c’è qualcosa che avviene clandestinamente?

Scheda del libro: Paolo Do, 2019. L’uso dei saperi: lavoro, valore e critica dell’accademia. Onbre Corte edizioni. Pag. 131, € 14.

Traduzione dall’inglese di Eva Gilmore

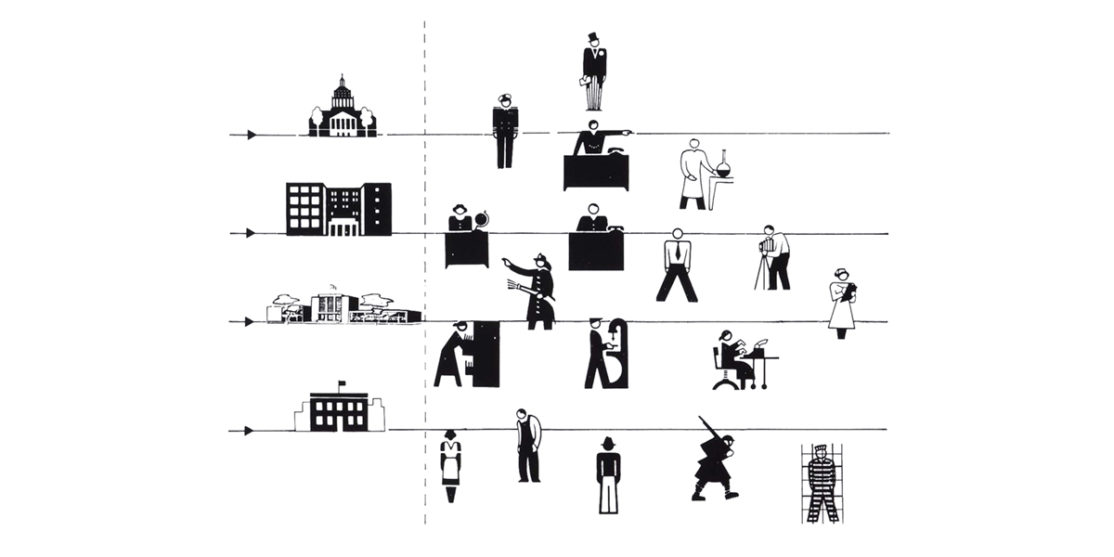

Le immagini sono tratte da “School is a Factory” di Allan Sekula, 1980