cult

CULT

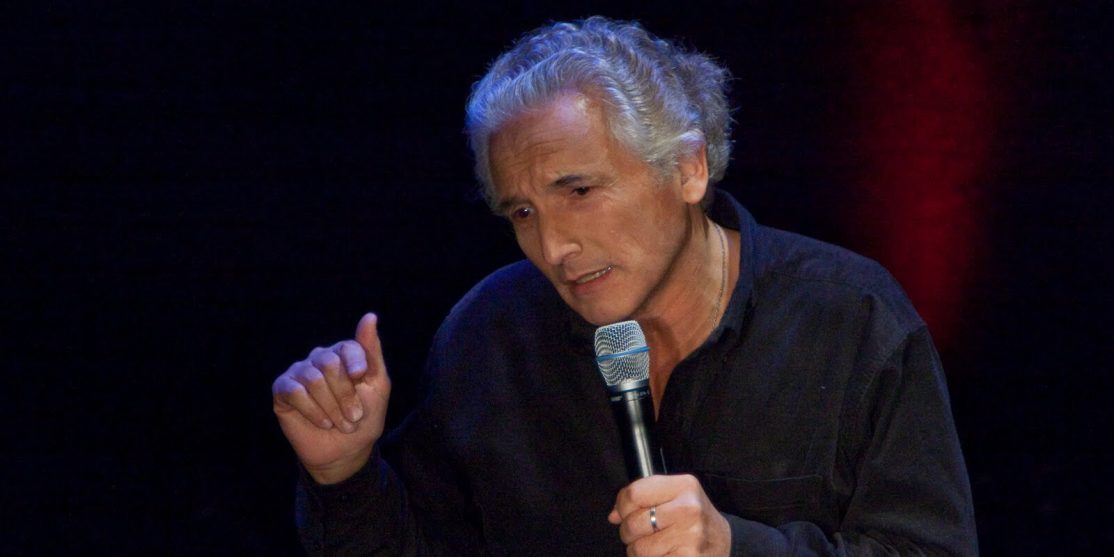

I percorsi del vivente, malgrado tutto. Intervista a Miguel Benasayag

Secondo Miguel Benasayag – filosofo, psicoanalista anti-istituzionale ed ex militante dell’ERP (Esercito Rivoluzionario del Popolo) franco-argentino – è solo assumendo il punto di vista del vivente, e il fatto che ogni lotta è sempre situazionale e transituazionale che è possibile affermare la potenza di creare legami, amore e pensiero

In questi giorni sbirciavo il sito del collectif malgrétout, e, fra le altre cose, mi sono imbattuta nel testo di Gustavo Provitina Las cenizas de Pier Paolo Pasolini. In epigrafe, si citavano dei versi de Le Ceneri di Gramsci, in cui PPP nomina una «passione di essere nel mondo», un attaccamento che viene definito «simpatia» – quel sentire assieme le gioie, le sofferenze, entro una comunità che è comunicazione. Questa passione e ricettività mi è sembrata rilucere tanto nei suoi Percorsi di vita, anzitutto nel modo in cui si racconta la vocazione all’impegno e alla militanza (che proprio per questo lei non descrive mai come scelta di un destino “separato” da sé, che si possa assumere o meno, o di cui si possa essere autori).

Una partecipazione alla storia e alle storie che, m’immagino, deriva dalla sua concezione del soggetto come essenza illusoria: l’individuo non sarebbe una sostanza in sé chiusa, sempre identico a sé, ma un’estensione, un’essenza diffusa e compartecipata. È qualcosa di estremamente interessante e le chiederei, se ne ha voglia, di approfondire questo tipo di esperienza, o questo sentire.

Come raccontare il sentire di un soggetto legato al suo “intorno”, immerso in quel che accade? Io provengo da, e vivo in, due culture differenti: quella latinoamericana e quella francese, che potremmo definire più in generale occidentale. Mi sembra che la più compiuta realizzazione del colonialismo occidentale sia, anche partendo dal pensiero di Cartesio, che è uno dei suoi padri, l’istituzione di quell’Uomo – certamente questo soggetto non è mai una donna – che sia padrone e possessore della natura. Va da sé che per concepirla come materia da possedere e plasmare egli debba anzitutto introdurre fra sé e il mondo naturale una separazione. Una separazione che ha prodotto una cultura, o un modo d’essere, un rapporto al mondo e a se stessi che è proprio quello dell’Occidente colonialista, del mondo patriarcale e conquistatore. Questa scissione ha effettivamente dato luce a un sacco di esiti diversi e molteplici: ne è nata la moderna scienza, la tecnologia, prodotti che però hanno condotto e conducono all’esito catastrofico che è quello dell’Antropocene – epocale momento in cui ci si dice che nulla funziona più, in cui si riconosce l’impossibilità di proseguire a questo modo.

In questo senso, la questione da porsi ruota al punto di vista da assumere oggi. Come abitare il mondo, sentirlo, riflettervi e rifletterlo? La mia scommessa è questa: dobbiamo assumere il punto di vista del vivente. Mi pare che l’antropocentrismo sia un vizio terribile. L’essere umano si è situato nel centro e ha collocato gli altri esseri viventi (se non il mondo nel suo complesso) a margine, raffigurandoseli come utilizzabili, materia disponibile e al suo servizio: una modalità di vita che non può che condurre al suicidio. Per me, dal lato opposto troviamo invece la gioia dell’insieme, dell’amare la vita per la vita.

Pensiamo anche al modo in cui l’Occidente ha riflettuto sul tema della mortalità: ho in mente Heidegger, il suo essere-per-la-morte. L’inquietudine e la sfida dell’oggi non ha tanto a che fare con la morte di ciascuno di noi come individuo. Il tema è, piuttosto, che la specie possa scomparire: un altro piano ancora della questione. Non abbiamo più a che fare con una visione della morte individualistica: la mia morte non è un punto di fuga né di verità, e piuttosto fa parte della vita nel suo fluire, nella sua complessità. E oggi lo vediamo: è ogni sé, in modo più o meno cosciente, a essere rimesso in causa. Lo siamo tutti. Parliamo di sopravvivenza della specie e delle specie.

Come infatti si è ormai tanto scritto e ripetuto, quando si parla di Antropocene come fine del mondo, ci si dimentica che è una fine del mondo per noi – noi, e forse quell’ecosistema di specie dalle quali dipendiamo…

Le formiche sarebbero senza dubbio felicissime della nostra scomparsa! E il mondo senza di noi prosegue.

Mi ricollego allora un po’ letteralmente al tema della separazione, che lei rievocava attraverso Cartesio, e ritorno un attimo alla sua esperienza biografica. Come si racconta anche in Malgrado tutto, nelle carceri, e in tutte quelle istituzioni dette totali (istituti psichiatrici, caserme ecc.), l’individuo subisce una spoliazione – gli si sottraggono effetti ed affetti personali, si impedisce ogni espressione del sé precedente la “cattura”, e si ottiene così quel che lei definisce «individuo spezzato». Con le parole usate poco fa, si estrae o astrae un organismo dal suo ambiente, e gli si assegna un’identità che sia, appunto, unica: chi prima poteva essere studente, militante, intellettuale e magari ancora amante, madre o padre, diventa soltanto “il prigioniero”, o “l’internato”. Volevo chiederle quanto pesa, in questo processo, proprio la cancellazione della complessità e della molteplicità dell’individuo, inteso come organismo invece incluso in un mondo ossia in un rapporto – con altri viventi e altre specie, appunto.

La multidimensionalità della vita mi pare sempre più minacciata. Anche oggi, nel mondo “libero”, esterno al carcere, ci sembra di dover o comunque di poter identificare qualcuno attraverso un ruolo. Possiamo mettere disgraziatamente in parallelo la prigione con il volto attuale del mondo liberale: dentro la prigione devi essere un numero. Nelle carceri, nei campi di tortura e di sterminio come quelli argentini o cileni, devi dimenticare ogni appartenenza e personale inclinazione, per imparare a camminare in un modo, comportarti in un modo, che sia ben definito e ben identificabile. Questa unidimensionalizzazione della persona è però in atto anche in quella che è la vita più comune dell’essere umano oggi. Dobbiamo essere sempre più visibili, trasparenti – si poterebbe dire “panottici”. L’imperativo della società richiede a ciascuno di diventare performante, funzionante: di occupare un ruolo ben definito e incarnarlo come se fosse un esoscheletro, l’unico possibile.

In questo senso, è vero che, tra i vari rivolgimenti d’epoca attuale, il più forte è questa riduzione globale entro un dispositivo panottico vincente: tutti i nostri gesti sono guardati e misurati ed è anche del resto quel che vogliamo noi stessi. Ci esponiamo sui social e sui blog, ci facciamo tracciare… È una modificazione terribile del modo di abitare il mondo, in rapporto agli altri come a sé stessi. Tutto quel che non è visibile, tutto quel che è nascosto, diventa immediatamente un elemento di sospetto. Non si tratta in realtà di nascondere niente, né di avere segreti: si tratta, piuttosto, della verità di ogni organismo. La sua realtà. La complessità e la multidimensionaità sono tanto grandi, in ogni essere umano e in ogni vivente, che a ragione non potrei definirmi pienamente trasparente neanche a me stesso.

Anche Nietzsche, se non erro, diceva che quando provo ad accedere al mio io, all’intimità o coscienza, devo farlo attraverso un pensiero linguistico, o comunque tramite uno strumento “universale” o medio: e così faccio violenza a ciò che rimarrebbe nascosto, che sarebbe di per sé opaco o incomprensibile. Esiste qualcosa che, se esposto, va perduto.

Questo non conoscere ciò che in ultima battuta mi spinge e mi muove, il non saper nominare le ragioni effettive delle mie azioni, dovrebbe essere tutelato. Quando cerco di comprendere perché o come abbia fatto un gesto piuttosto che un altro, metto in gioco un meccanismo di tipo autoriale, per cui sarei capace di possedere la mia storia, quando invece non è così. Agisco e assieme sono agito. Qualcuno che sa sempre dove va e dove è diretto, in realtà più spesso si perde! Sapere dove andiamo, possedere una piena chiarezza sulle cose e sulle situazioni, è un’illusione tendenzialmente pericolosa.

Volevo quindi domandarle se questa “riduzione” all’uno, al ruolo e all’univocità di un nome, è in qualche modo anche compiuta da quel che lei ha spesso definito il «dirittoumanismo». Come nell’istituzone totale un uomo diventa solamente “l’internato” (e nella società neoliberale, come lei giustamente faceva notare, diventa agente performante e produttivo), al suo arrivo in Francia lei si è ritrovato a essere «il torturato», e quindi preso in carico come ex-prigioniero, o ex-militante. Tra l’altro, lo stato liberale sa dispiegare quella sapienza biopolitica sul corpo che è complementare a quella del torturatori, solo di segno inverso. Vede, in queste realtà apparentemente opposte, un simile gioco di riduzione all’uno?

O ancora, Malgrado tutto si scrive che la retorica della lotta al male impedisce di riconoscere il bene nella sua natura situazionale – la liberazione, per esempio, è collocata nelle lotte, nelle pratiche di contropotere, nei collettivi e nei movimenti. «La nostra epoca si fonda su un’impossibilità che ci relega nell’impotenza», cito, «si vuole rinunciare a qualcosa di multiplo, di relativo, che è sempre un atto – il bene – per concentrarsi sul male», «un assoluto privo di un’esistenza propria» (p. 217).

Esattamente: anzitutto, è vero che quando sono arrivato in Francia mi sono ritrovato intrappolato in questo ruolo – “è stato torturato”, si ripeteva e si diceva continuamente. Mi sentivo davvero male in questo ruolo, non perché non fosse stata un’esperienza concreta e selvaggia, anzi. Però non è stato un incidente di percorso, né un accidente in una vita altrimenti tranquilla: io militavo, studiavo, lottavo contro la dittatura. Indicarmi come colui che aveva subito questo o quello, e pretendere che in ogni situazione rimanessi proprio quell’individuo, ovunque identico a se stesso, ossia il sopravvissuto. Quando facciamo così, dimentichiamo che ogni lotta è situazionale e transituazionale. I miei gesti e le mie scelte sono intessute con quel che poi ne è venuto e nessuno di questi aspetti può essere estratto dagli altri, o può essere isolato dalla mia vita nel suo complesso.

Né il male né il bene esistono in assoluto: non credo nell’esistenza di universali. Tra l’altro, questo è un punto molto forte nella contestazione decoloniale! L’universalismo occidentale ha schiacciato ogni singolarità, ha cancellato il particolare, il contestuale. Non sono assolutamente d’accordo con il relativismo culturale – il pensiero decoloniale non conduce alla trappola del relativismo, che è l’altra faccia della medaglia dell’universalismo (l’assolutamente relativo e l’assolutamente universale rimangono, anzitutto, due assoluti). Da un punto di vista spinozista, o leibniziano (ma è sufficiente rimanere a Spinoza) si può dire che non esistono Bene e Male ma meglio e peggio, che sono polarità in situazione. Quella di Spinoza è un’etica ontologica: in ciascuna situazione e contesto in cui sono collocato, in cui mi ritrovo “invischiato”, devo ricercare quel che è meglio, ossia quel che aumenta la gioia, la mia potenza di agire – e non sarà mai una stessa cosa a condurmi a un “più” di gioia. Il modo in cui si presentano il male e il bene si modifica da una situazione all’altra: eppure non si cade nel relativismo dicendo ciò. Al limite, quel che può essere definito “universale” è piuttosto il modo di fissare le simmetrie e le polarità dentro ogni situazione. Esisteranno sempre un meglio e un peggio, un “più” di gioia o di “tristezza” verso i quali andare. In ogni situazione questa simmetria c’è – esiste qualcosa che va verso la maggiore organicità, la creazione di legami, amore e pensiero, ed esiste qualcosa che va invece verso la scomposizione, o la dissoluzione, della vita organica e dei rapporti che essa ha intessuto. In diverse situazioni, questi due poli possono assumere configurazioni diverse, anche opposte tra loro.

Questa astrazione dai contesti è in gioco, lei racconta, al cuore stesso del capitale. Il capitalismo non è realmente una globalità, un unico tetto che tutto copre e ingloba in sé. Anzi, è proprio questa l’illusione ideologica attraverso la quale i vari momenti, le varie realtà e incarnazioni del capitalismo si dissimulano come necessarie, si tengono in vita e si tutelano rispetto alla possibile sconfitta o messa in discussione. È facile cedere a quel tipo di narrazione e immaginario: come non cadervi, allora, e come accedere a una prassi quotidiana più consapevole del “gioco” e del rischio a esso connesso?

Se rimaniamo ancora su Spinoza, e utilizziamo ancora le sue parole, direi che si tratta di spostarsi dal primo genere di conoscenza al secondo, lo scire per causas. Non esiste il capitalismo in universale e in astratto: questa è una conoscenza superficiale o illusoria. Esistono piuttosto dei blocchi, dei luoghi, dei centri che possiamo attaccare. Il capitalismo esiste nella misura in cui esistono determinati rapporti di produzione; si incarna poi in uno specifico senso attribuito alla vita, e ancora in geografie diverse – la sua è quasi un’esistenza frattale. Capitalismo e neoliberalismo esistono solo qui e ora, e credo che la trappola nella quale sono caduti i movimenti di liberazione di stampo occidentale (è all’Occidente che appartiene il pensiero della totalità, del resto), è quello di aver voluto “allestire” un’armata del bene contro quella del male. Nel momento in cui ci si è decisi per un’unica modalità di resistere, rinunciando alla molteplicità (e alle sue contraddizioni interne, certamente), ci si è anche condannati alla sconfitta. Non ci siamo resi conto del fatto che, unificando lo sforzo per combattere il capitalismo, siamo caduti nella sua trappola, che è quella della normalizzazione e dell’assimilazione.

L’unificazione fortifica il capitalismo, la molteplicità, anche in sé conflittuale e contraddittoria, è invece capace di metterlo in crisi, di disorientarlo. Dobbiamo evitare di cadere nella trappola del desiderio di totalità – che si manifesta, per esempio, quando parliamo di “fine del capitalismo” in un unico senso. Dobbiamo fare quei passi, più passi, che conducano a realtà alternative: è un cammino che ha termine? E dove? Questo non possiamo saperlo in anticipo.

Questo mi fa sorridere: in università ho avuto la fortuna di incontrare il pensiero antispecista, e spesso lo stesso “specismo”, che è un complesso nodo di pratiche e discorsi, viene attaccato o nominato come se fosse entità astratta o monolitica. È lo sfruttamento degli animali che “richiede” una giustificazione – e produce quindi un sapere sugli animali come soggetti inferiori, se non già oggetti inerti, per potersi esercitare senza scrupoli –, o è questo pregiudizio che conduce in seconda battuta allo sfruttamento? Si tratta sempre di più momenti intrecciati assieme e di una causalità ben poco lineare.

Mi viene in mente l’imperativo kantiano, che richiede di non considerare l’uomo come un mezzo, ma sempre e soltanto come fine. Quel che mi sembra giusto fare, rispetto alle parole di Kant, è un esercizio di allargamento fenomenologico: per noi, è il vivente che non può essere assunto come mezzo, né trattato come tale! Questo non significa necessariamente rifiutarsi di nutrirsi dell’animale o della pianta, ma accedere a essi collocandosi all’interno di quelli che sono dei cicli organici, ossia stabilendo con ogni individuo, umano o non, una connessione, una complicità. In questo senso, il trattamento industriale del vivente è un orrore sotto qualsiasi punto di vista!

Ciascun vivente richiede, in realtà, di essere compreso come fine in se stesso. Questo comporta il superamento, specie per il mondo Occidentale moderno, della visione consumistica che vede il mondo naturale come dimensione primaria dell’utile e dell’estraibile, e concepisce l’animale come oggetto, piuttosto che soggetto. Del resto, finché gli esseri umani non saranno capaci di sviluppare pratiche in questo senso, il disastro sarà inevitabile.

L’inganno del capitale, che astrae e oggettivizza ora la vita animale, ora quella umana, dimostra quella capacità estremamente viva dei discorsi di produrre altrettanta realtà di quelle che sono poi leggi, decreti, “azioni concrete”. Potere e sapere, insomma. Mi sembra che per lei questo accento sul potere della parola non conduca all’esito postmodernista, a una riduzione alla pura narrazione o rappresentazione. È più un lascito spinoziano – non esiste una sostanziale differenza fra materia e pensiero, res extensa e cogitans: discorsi e atti hanno una stessa realtà, e quindi potenza?

Assolutamente. L’epoca attuale fa di ogni cosa una questione di narrazione, ed è, sotto questo aspetto, fortemente ideologizzata. Bisognerebbe anzitutto riflettere sul ruolo che diamo alle idee, perché non diventino ideologia – ho in mente una canzone di Brassens, Mourir pour des idées: le idee rimangono inadeguate, come direbbe Spinoza, nella misura in cui le si concepisce come separate dai processi. Diventano allora delle malattie del pensiero, che organizzano e sistematizzano la vita attraverso principi astratti.

In questo senso, molti popoli attribuiscono agli europei un “troppo” di pensiero – occorrerebbe piuttosto un’umiltà, che etimologicamente è parola che esprime legame con la terra, un’umiltà gioiosa, che comporta un’attenzione maggiore ai contesti e ai momenti, o cicli, in cui la vita si sviluppa, in cui avvengono le sue vicissitudini. Il mondo occidentale ha spesso un pensiero ingegneristico, che procede scomponendo ogni situazione in problemi e conseguenti soluzioni: non siamo alla ricerca di una soluzione, ma, ancor prima, dobbiamo cercare di vedere e comprendere la fragilità del vivente.

Mi affascina molto, sotto questo aspetto, la distinzione che lei pone fra potere e potenza. La seconda, insegna Spinoza, è il conatus o sforzo che ogni vivente esprime semplicemente vivendo, o tenendosi in vita; essendo ogni vivente immerso in un ambiente, questa potenza si compone continuamente con le altre e crea nuove situazioni, attraverso incontri, scontri e così via. D’altra parte, come lei ben fa notare, il potere si esercita su altri individui, non con né assieme a essi. Certo è che, ci ha insegnato Foucault, anche al potere appartiene una dimensione generativa – plasma, se non addirittura crea, uomini, corpi, pensieri.… Si potrebbe quindi operare una distinzione, e dire che la potenza è creativa, mentre il potere è produttivo?

Certamente il potere, e qui parlo assieme di macro e micropotere, struttura le nostre vite e i nostri rapporti e in qualche modo crea anch’esso situazioni. Ma il potere mette in forma. Se la potenza mette le forme in comunicazione, le fa uscire da sé e interagire, provocando così la creazione di forme nuove e altre, il potere mi sembra più contenitivo. Sono due aspetti forse inseparabili; eppure, se voglio cambiare qualcosa, devo giocare con la potenza e non con il potere. Credo che il potere abbia a che fare con il mantenimento della forma, con un’inerzia delle forme, una stabilità e dei profili. Che consente quindi il loro riconoscimento e identificazione.

Per secoli abbiamo creduto fosse necessario prendere il potere per riuscire a cambiare le cose – come se ci potesse essere una “redditività” delle lotte; ma chi poi ha preso il potere ha vissuto l’esperienza dell’impotenza del potere stesso, anzitutto, e della distorsione di intenti e intenzioni (lo abbiamo visto con Stalin, Pol Pot e anche Castro, in misura diversa). Come Rosa Luxemburg avvertiva Lenin: continuare su quel cammino significa finire in trappola e condannare la rivoluzione allo scacco. Il potere è il luogo stesso dell’impossibilità di cambiare le cose – questo non vuol certo dire che possiamo immaginare una società senza potere, perché è ciò che comunque sistema la realtà, ne consente un qualche tipo di gestione. Se il potere è pensato attraverso la gestione, la politica e la volontà di cambiamento si devono piuttosto collocare dal lato della potenza.

La ringrazio ancora per questa chiacchierata. E chiudo tornando, assieme, a Malgrado tutto e alle Ceneri. Lei ci ha esposto la sua storia come qualcosa che si è realizzata attraverso di lei – lo diceva anche prima, non siamo autori degli eventi, ma agiti dagli stessi. E così PPP, forse, scrive: «Non soltanto possiedo la storia», «ma essa mi possiede; ne sono illuminato; ma che serve la luce?». Non sono certo sicura di aver inteso la domanda, ma, alla luce di quel che ci siamo detti, la rimetto in gioco e provo a rimandarla a lei.

Credo che una grande sfida dell’oggi non sia più il domandarsi se l’essere umano faccia la Storia, o se la Storia sia finita, quanto il domandarsi che cosa possiamo fare dentro la storia o le storie. Per quanto riguarda la luce. Abbiamo parlato anche prima di opacità e di chiarezza, del potere e della sua necessità, per potersi esercitare correttamente, di profili definiti e identificabili. Non credo perciò che dovremmo essere così affascinati dalla luminosità e dalla visibilità. Esiste, piuttosto, un mondo che è fatto da chiaroscuri – esiste una storia cui apparteniamo, appunto, una biografia di cui non siamo pieni autori, esistono gesti mai del tutto chiari nemmeno a noi stessi. Esiste la potenza che varia, e ibrida, quelle forme mai fisse né stabili. Un mondo di pura luce, un mondo pienamente esposto e “rischiarato” dalle proprie ombre mi sembra un po’ pauroso. “A che serve la luce?” è una buona domanda: ma la visibilità non è necessariamente una buona cosa.

Per la preziosa occasione dell’intervista, ringrazio di cuore Chiara Palumbo e Jaca Book. [NdA]