ITALIA

«Come una grande Ilva». Riparte l’Italia del lavoro.

Dagli operai tornati al lavoro senza adeguate protezioni nelle fabbriche della bergamasca ai lavoratori dell’Ilva di Taranto che hanno rischiato di contagiarsi in maniera massiccia continuando a lavorare durante il lockdown e che da oggi sono in cassa integrazione. È la voce del padrone che lo chiede.

«Se non avverrà un’altra strage, sarà solo perché il virus è diventato meno pericoloso». F., operaio metalmeccanico, descrive così l’inizio della cosiddetta “Fase 2” nella bergamasca. Sa che l’azienda per cui lavora non sarebbe contenta delle sue parole e chiede l’anonimato. «Le misure di precauzione sono blande e difficili da rispettare, mentre le mascherine vengono usate solo a intermittenza. In pratica, della sicurezza ce ne occupiamo noi operai. La ditta ha semplicemente incaricato due dipendenti della sanificazione dei reparti e questa non viene in alcun modo controllata se non tramite autocertificazioni. Per il resto, sono cazzi tuoi».

Le province di Bergamo, Brescia e Milano sono alcune delle zone più colpite al mondo dall’epidemia di Covid-19: secondo i dati della Protezione Civile, contano rispettivamente 12.347, 13.948 e 21.900 contagi. Un’indagine dell’Istat pubblicata a inizio mese ha rivelato che, nel capoluogo di provincia che ha come sindaco Giorgio Gori,dal 20 febbraio al 31 marzo il numero dei decessi rispetto all’anno precedente ha subito un incremento del 567%.

In generale la regione Lombardia, “capeggiata” dal presidente Attilio Fontana e dall’assessore alla sanità e al welfare Giulio Gallera, presenta una situazione di entità radicalmente differente dal resto del paese: oltre 15.000 decessi (quasi il 50% di tutte le morti in Italia) per un numero di casi che supera gli 80.000.

«Eppure il clima è simile a quello che si respirava nei primissimi momenti dell’epidemia», commenta F. «Molti di noi hanno paura, soprattutto chi magari vive con persone anziane. Ma i dirigenti pensano quasi esclusivamente al profitto: ci ripetono che non possono permettersi che qualcuno si ammali, altrimenti sarebbero costretti per legge a chiudere. Ma, a maggior ragione, dovrebbero allora darci delle tutele e non lasciare tutto sulle nostre spalle».

Mentre parte della stampa e anche delle istituzioni si è occupata nei giorni scorsi dei presunti assembramenti sui navigli di Milano, poche notizie sono arrivate dalle fabbriche e dalle aziende che si sono confrontate con la timida ripartenza della “Fase 2”.

Il tessuto economico delle aree di Bergamo, Brescia e del milanese è caratterizzato da una forte presenza industriale e dalla preponderanza di piccole e medie imprese: basti pensare che, stando ai dati dell’ultimo censimento Istat del 2014, la Lombardia presenta sul proprio territorio oltre 15.000 aziende (contro le circa 6000 del Veneto) per un totale di addetti che supera le 600.000 unità (contro le circa 250.000 del Piemonte). Dal momento che, stando alle più recenti evidenze scientifiche, la trasmissione di Covid-19 è altamente più probabile in condizioni di prossimità interpersonale in ambienti chiusi e in una situazione di scarsa areazione degli ambienti, la tutela e le possibili precauzioni sul lavoro rappresentano un elemento centrale per capire quanto si riuscirà a contenere la diffusione della malattia nei prossimi tempi.

«Detto in maniera semplice: le attuali condizioni di lavoro non consentono una piena tutela della salute», afferma il ricercatore della Fondazione Sabattini Matteo Gaddi commentando il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, entrato a far parte del Dpcm del 26 aprile.

«Le misure, dalla sanificazione degli ambienti all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, sono ottime sulla carta ma sono incompatibili con un’organizzazione del lavoro che punta a minimizzare gli sprechi e a saturare il più possibile la giornata lavorativa. Al contrario, le aziende dovrebbero o accettare di diminuire la produttività e ridurre la contrazione dei tempi lavorativi, oppure ampliare il proprio organico per ridistribuire meglio il nuovo carico di lavoro mentale e fisico. Si tratta di un concetto semplice: la responsabilità della tutela della sicurezza e della salute spetta alle aziende, che secondo il decreto potrebbero anche essere sospese se non rispettano le norme. Ma il nostro ispettorato del lavoro è stato ormai smantellato da tempo». Abbiamo chiesto alle Prefetture di Bergamo, Brescia e Milano se, dall’introduzione del decreto, fosse avvenuta qualche sospensione di fabbriche sul territorio, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta.

La situazione sembra in generale comunque molto variegata. Perché se alcuni grandi “colossi” della zona bergamasca come la fabbrica metallurgica Dalmine, società che fa parte del gruppo Tenaris (3,9 miliardi di dollari di fatturato nel 2016), e l’azienda di impianti frenanti per veicoli Brembo (2,64 miliardi di euro di fatturato nel 2016) sono rimasti aperti e completamente funzionanti durante tutta la “Fase 1”, altre realtà più piccole hanno interrotto il processo di produzione talvolta su iniziativa dei quadri dirigenziali e talvolta per via delle pressioni messe in atto dai lavoratori. Nella stessa Dalmine, tra l’altro, durante il mese di aprile è stato portato avanti da alcuni dipendenti dell’azienda uno sciopero promosso dalla Cub-Confederazione Unitaria di Base affinché venisse prestata una maggiore attenzione verso la sicurezza di chi era impiegato.

Inoltre, un’inchiesta pubblicata all’inizio della settimana scorsa sull’Eco di Bergamo denunciava il fatto che un numero elevato di lavoratori nella provincia lombarda fosse impossibilitato a far ritorno nelle fabbriche e nelle aziende del territorio perché ancora in attesa di ricevere il tampone di controllo.

Migliaia di persone per le quali mancano le risorse per accertare la loro negatività al virus e che dunque restano assenti per malattia dalla loro attività abituale. Si legge dall’articolo: «Nel manifatturiero, spina dorsale della produttività bergamasca, le assenze per malattia riguardano oggi almeno il 6% della forza lavoro, con una possibilità che si giunga all’8%, il doppio della media tradizionale del comparto; tradotto, si tratta di alcune migliaia di lavoratori per un settore che in terra orobica conta 140mila addetti».

Continua la solidarietà, riparte la retorica

Nel frattempo, come se dopo aver girato in circolo si fosse tornati al punto iniziale, le istituzioni lombarde hanno realizzato un spot apposito per “promuovere” l’ingresso nella “Fase 2”. «La Lombardia è pronta», recita il titolo, mentre spettacolari riprese con tanto di drone mostrano punti nevralgici della filiera economica padana: dai cantieri edili alle fabbriche del manifatturiero, dalle catene automatizzate delle fabbriche automobilistiche all’irrigazione dei campi destinati all’agricoltura intensiva. Ci si prepara, come afferma sempre lo spot, a una “nuova normalità” che, però, assomiglia molto a quella celebrata a fine febbraio dalla giunta meneghina del sindaco Beppe Sala nell’auspicio che la “capitale del nord” non si fermasse di fronte all’emergenza sanitaria.

«Il clima che si respira è quello di un generico “liberi tutti” e per noi significa stare doppiamente attenti», constatano i volontari delle Brigate di Solidarietà per l’Emergenza nate nei vari quartieri del capoluogo lombardo all’indomani dello scoppio della crisi epidemica. Dalla spesa a domicilio alla collette alimentari dentro i supermercati fino all’assistenza psicologica, centri sociali e realtà di movimento hanno fatto “fronte comune” per mettere in campo una serie di attività solidali. «Fra persone che si sono rese disponibili a dare una mano e chi ha invece il compito di organizzare il lavoro saremo più di 500 persone, che si trovano a dover gestire una media di 400 richieste al giorno per spesa a domicilio o servizi simili. Il problema della cosiddetta “Fase 2” è che la mole d’impegno aumenta ma diminuisce il tempo dei volontari, che nel frattempo magari sono costretti a far ritorno al loro abituale impiego».

Il Rapporto Lombardia 2019 dell’istituto regionale di supporto alle politiche Polis indicava come nella regione settentrionale le tendenze in atto nella società fossero quelle di una crescita della povertà e delle disuguaglianze.

Nel rapporto si legge come «dal 2014 al 2017 l’incidenza della povertà assoluta nelle famiglie lombarde è cresciuta dal 3,0% al 4,9%», mentre «quasi una persona su cinque (il 19,7% dei residenti) vive in condizioni di povertà relativa, un dato più contenuto della media nazionale (28,9%), ma in costante crescita». Inoltre, sempre secondo lo studio, si evince che «a partire dal 2017, in Lombardia si è registrato un livello di disuguaglianza nella distribuzione dei redditi leggermente superiore rispetto alla media nazionale», dato che si accentua in particolare a Milano e nei contesti urbani dei capoluoghi di provincia.

«Quando questa esperienza emergenziale verrà “archiviata”, è probabile che esploderanno le criticità messe in luce dalla pandemia», dicono i volontari delle Brigate di Solidarietà per l’Emergenza. «Disturbi psicologici, povertà, disuguaglianze: è difficile capire cosa succederà, ma quello che è certo è che per tanti, in tante zone della città, siamo diventati gli unici punti di riferimento. Il nostro lavoro sta mostrando chiaramente che a Milano si può davvero mangiare tutti e in maniera praticamente gratuita. Manca invece la volontà politica da parte delle istituzioni di ridistribuire la ricchezza, di evitare gli sprechi e accumulare risorse».

È risaputo come la Lombardia e in generale il nord-Italia siano le zone del nostro paese con i più alti tassi di produttività, soprattutto per quanto riguarda il settore secondario. È altrettanto risaputo, però, come un tale dinamismo sul fronte economico e lavorativo abbia delle ricadute non di poco conto sulla salute della popolazione: lo studio dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica mostra come l’incidenza tumorale nella popolazione sia decisamente più alta nelle regioni del Nord (1278 persone ammalate ogni 100mila abitanti nel Friuli Venezia-Giulia, la regione più colpita, e 1145 in Lombardia, sebbene in calo negli ultimi anni) mentre le analisi del progetto Viias, in atto da una quindicina d’anni, hanno messo in luce quanto il tasso di mortalità attribuibile all’inquinamento atmosferico sia decisamente più elevato in Lombardia e in particolare nel territorio di Milano.

Alcuni studi, come quello condotto dalla Società Italiana di Medicina Ambientale, hanno provato a indagare le cause della stretta correlazione statistica osservabile fra il numero di contagi di Covid-19 e l’inquinamento atmosferico nel nostro paese, ipotizzando che il particolato possa aver svolto una funzione di carrier e aver dunque facilitato la diffusione del virus.

Altri studi ancora ricordano invece come, ad ogni modo, una peggiore qualità dell’aria respirata si traduce in una maggiore incidenza di malattie e, pertanto, quasi automaticamente alza il rischio di mortalità connessa al nuovo coronavirus. La realtà, forse, è che come in tanti altri settori della nostra società l’attuale pandemia sta acutizzando e mostrando con maggior chiarezza delle contraddizioni già in atto da tempo e che riguardano l’irrisolto nodo fra tutela della salute e aumento della produttività, fra diritti dei lavoratori e “ansia di profitto”. È l’identico nodo che nel nostro paese è stato a lungo ed è ancora rappresentato dal caso dell’Ilva di Taranto, azienda che come le altre in queste ore si avvia verso i cambiamenti della “Fase 3” o del “post- Fase 2”.

Il caso dell’Ilva fra mille incertezze.

È cominciata tra le proteste dei sindacati la fine del lockdown nella città, Taranto, che “ospita” dal 1960 la fabbrica metal meccanica più grande d’Italia, l’Ilva. «A questa azienda si è concesso e si continua a concedere ogni cosa, dice tutto e il contrario di tutto senza che nessuno lo faccia notare e pesare», è andato giù duro il sindacato Usb che ha chiesto venerdì scorso un incontro al Governo.

Il motivo è presto detto: le numerose incertezze che ancora una volta pesano sul futuro dello “stabilimento”, come lo chiamano da queste parti, sul reddito e la salute dei lavoratori che vi sono impiegati all’interno e dei cittadini che ne subiscono gli effetti inquinanti. Stavolta, sotto accusa è finita la gestione “anomala” della procedura di cassa integrazione, arrivata a diverse centinaia di operai con una semplice telefonata dell’azienda proprio alla fine del lockdown, mentre gli impianti di Taranto, (quando tutta l’Italia si era fermata ) seppur a capacità ridotte, non si erano mai fermati.

Proprio ora accade, invece, che Arcelor Mittal abbia ridotto la produzione fermando, a partire da giovedì scorso, alcuni impianti. L’ultimo a non ripartire sarà oggi la zincatura. In tal modo, ha fatto notare il coordinatore provinciale di Usb, Franco Rizzo: «si sta portando il numero dei lavoratori impiegati in Ilva al di sotto di quel limite che Arcelor Mittal stessa aveva in precedenza definito invalicabile, con ripercussioni sulla sicurezza e l’ambiente».

Dunque, un mese fa, nei giorni più gravi della diffusione della pandemia, proprio il sindacato Usb aveva chiesto di ridurre la produzione e la manodopera impiegata all’interno dell’ex Ilva per ridurre il più possibile il rischio contagio da Covid-19, sentendosi rispondere dal capo del personale e dal direttore della fabbrica di Taranto che 8.500 tonnellate di acciaio da produrre al giorno rappresentavano il livello minimo per garantire la sicurezza degli impianti. Mentre oggi, ha fatto notare ancora Rizzo «non si comprende come si possa essere sotto le 7.500 tonnellate al giorno».

Intanto, nella grande fabbrica di Taranto, da quando è scoppiata la pandemia, sono cresciuti i casi di operai licenziati per futili motivi, spesso pretestuosi. È il caso dell’operaio Vincenzo Zingariello, licenziato nemmeno un mese fa per aver criticato l’azienda sui social.

E per comportamento antisindacale, appena un anno fa, la stessa Arcelor Mittal era stata condannata dal giudice del tribunale del lavoro di Taranto, Lorenzo De Napoli, per inadempimento rispetto ad alcuni punti contenuti nell’accordo sindacale firmato al ministero dello Sviluppo Economico lo scorso 6 settembre, in particolare, per «aver assunto una condotta antisindacale nella selezione del personale da assumere durante la fase di subentro nella gestione dell’ex Ilva di Taranto». Non avendo comunicato «i criteri oggettivi adottati per le scelte effettuate».

Ora la stessa condotta è contestata – secondo i sindacati – a proposito della procedura di cassa integrazione. Secondo quanto ha dichiarato Francesco Brigati, coordinatore di fabbrica Fiom, «le fermate di gran parte degli impianti hanno come unica motivazione quella di suscitare l’ira dei sindacati e dei lavoratori stanchi di subire ricatti da un’azienda che continua, nel suo braccio di ferro con il governo, a dettare l’agenda sul futuro ambientale, occupazionale e produttivo di Taranto e dell’intero Paese».

Per questo anche i metalmeccanici della Cgil hanno chiesto nei giorni scorsi un incontro al Governo sulla necessità di ridiscutere i termini del contratto sottoscritto il 4 marzo tra i commissari di Ilva in amministrazione straordinaria e gli avvocati del gruppo franco-indiano; un patto che ha avuto finora come unico effetto quello di bloccare il contenzioso civile davanti al tribunale di Milano due giorni prima della sentenza sul ricorso d’urgenza presentato dall’amministrazione straordinaria, cioè dallo Stato, contro la lettera di disimpegno con cui lo scorso 4 novembre la multinazionale dell’acciaio aveva annunciato di voler abbandonare la fabbrica.

Un appuntamento che è soltanto rimandato, al 31 dicembre, quando il gruppo franco-indiano potrà esercitare il diritto di recesso pagando una penale di 500 milioni di euro. E con la “patata bollente” che così tornerà allo Stato, con tutto il suo carico di conseguenze ambientali, occupazionali e le casse integrazioni per almeno cinque anni sul groppone pubblico.

È il rischio presagito dallo scrittore Alessandro Leogrande, recentemente scomparso. Già sei anni fa ci parlò del «rischio della chiusura “infelice” della fabbrica: senza alternative di lavoro, senza una reale bonifica del suolo e delle falde inquinate, senza una risoluzione dell’enorme dramma operaio. In questo Taranto è specchio d’Italia, del rapporto distorto tra città e fabbriche».

Capovolgendo il piano del ragionamento, il regista Sergio Rubini, il 27 marzo scorso, in piena pandemia, ha pronunciato delle parole estremamente forti che dalla Puglia sono rimbalzate nel resto del Paese. Rubini ha dichiarato prima sulla sua pagina facebook, poi riprendendo il concetto sui giornali locali: «Credo che l’Italia oggi possa mettersi nei panni di Taranto, che possa comprendere cosa significhi dover scegliere tra salute e lavoro, tra chiudere oppure continuare a produrre. Anzi. Taranto vive una situazione ancora più drammatica, perché si trova a combattere la sua battaglia per la salute in totale isolamento rispetto ad un Paese che oggi non si sente solo di fronte ad un’emergenza nella quale è coinvolto l’intero pianeta».

Ma la realtà, dalle fabbriche della bergamasca a quelle di Taranto, ci dice che anche nella pandemia i profitti di qualcuno hanno contato più dei lavoratori che si sono ammalati. Ed ecco che allora alla “voce del padrone” è necessario contrapporre altre narrazioni. Altre parole e voci che ancora faticano – fra licenziamenti e ripercussioni – a emergere dall’ombra, ma che attraversano da nord a sud l’Italia “che riparte”.

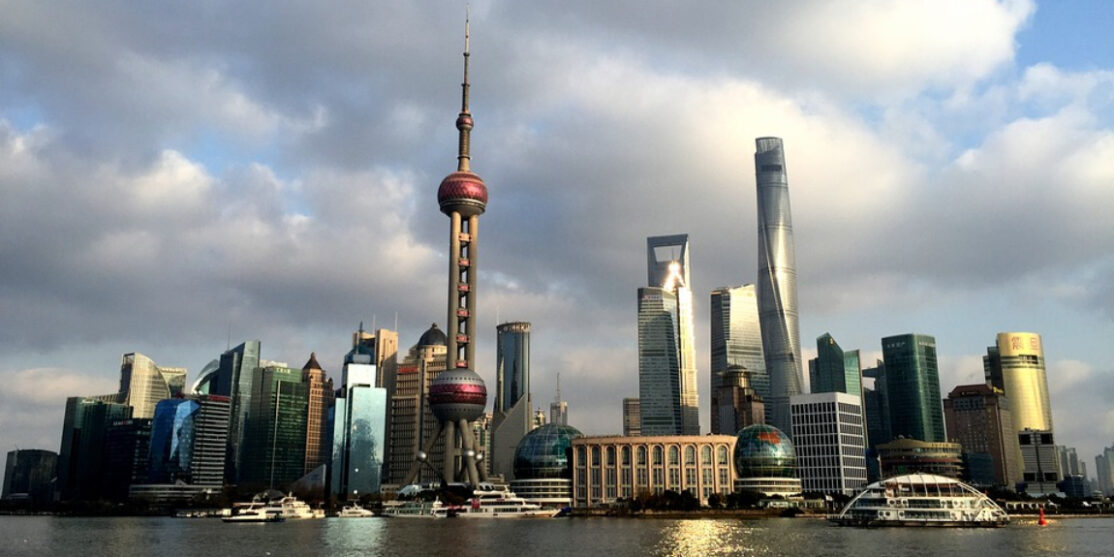

Immagine di copertina di Mafe De Baggis: fonte wikicommons.