approfondimenti

ITALIA

Furto d’acqua ad alta quota

La preparazione delle Olimpiadi di Milano Cortina, oltre a essere sotto inchiesta per corruzione, ha un impatto devastante nell’ecosistema montano di Livigno, comune di alta quota lombardo, colpito in modo notevole dagli effetti dei cambiamenti climatici. La prima risorsa ad essere messa sotto attacco è l’acqua

Livigno sarà uno dei cluster che ospiterà le gare delle prossime Olimpiadi Milano-Cortina 2026, sponsorizzate al grande pubblico come le Olimpiadi più sostenibili di sempre. Il piccolo paese montano, situato nel cuore delle Alpi Retiche Occidentali, è attraversato da un corso d’acqua, lo Spöl. Il fiume, in Italia storicamente chiamato Aquagranda, rappresenta un’importante risorsa paesaggistica ed economica del comune di Livigno. Questo singolare insediamento montano, che si trova a più di 1800 m di altezza, vede nascere questo fiume nel vicino valico chiamato Forcola di Livigno, a più di 2.300 m. Il fiume Spöl attraversa poi tutto il comune arrivando fino al Lago artificiale detto “del Gallo” per poi proseguire la sua corsa verso il centro Europa, dove si immette prima nel fiume Inn e poi nel Danubio, per tuffarsi infine nel Mar Nero.

Il comune di Livigno, storicamente isolato a causa del suo posizionamento, ha trovato in questo fiume una risorsa fondamentale, sviluppando l’intero abitato sul suo corso.

Con la crescente necessità di energia del secolo scorso, il remoto territorio di Livigno viene riscoperto per lo sfruttamento dell’energia idroelettrica da parte della società svizzera Officine Elettriche dell’Engadina SA (EKW). Nel 1959, infatti, viene firmato un trattato tra Italia e Svizzera che sancisce la divisione dello sfruttamento delle acque tra i due stati: la Svizzera potrà costruire l’invaso artificiale in territorio italiano, raccogliendo tramite il naturale deflusso fino a 180 milioni di mc di acqua. L’Italia invece, tramite l’azienda A2A, potrà deviare fino a 97 milioni di mc/anno nel bacino dell’Adda-Po. Quando viene stipulato questo accordo non esistono ancora normative sul deflusso minimo vitale di un fiume e questo ha consentito a entrambe le aziende di pesare significativamente su questo fragile ecosistema. Questo sfruttamento, infatti, ha permesso l’abbassamento della falda acquifera, provocando importanti difficoltà di attingimento. Solo nel 2016 viene presentato un esposto alla Comunità europea, grazie all’intervento del comitato “L’acqua è tua” e del capogruppo della Commissione Ambiente dell’epoca, Massimo De Rosa, che ha ottenuto come unica conseguenza una sperimentazione di rilascio operata da A2A. Interessante notare come questi rilasci spesso coincidano con i periodi più turistici, come denunciato da Legambiente nel report “Buone e Cattive Acque”, suggerendo così un intervento più di facciata, disinteressato alle necessità di chi vive il territorio e il suo ecosistema.

«L’acqua sopra una certa quota viene prelevata da A2A e portata a Cancano. Sotto è degli svizzeri, della diga che produce energia, mentre Livigno non ha nessun beneficio da questi due sfruttamenti, paghiamo la bolletta come tutti e ci portano via l’acqua. Il fiume è sempre secco dalle prese che ci sono a livello 1950 mt, fino a giù verso il paese, per 5-6 km è secco tutto l’anno, i ghiacciai sopra stanno scomparendo», lamenta un cittadino membro del gruppo BenEssere di Livigno

Il 2016 tra le altre cose è anche l’anno in cui, a causa di un guasto durante la ristrutturazione della diga di Livigno, sono state rilasciate ingenti quantità di policlorobifenili (PCB) all’interno dello Spöl. Questa sostanza tossica, ormai illegale in Europa dagli anni ‘90 del secolo scorso, si è depositata per diversi km sul letto del fiume dal lato svizzero. Questo fattore ha determinato un ulteriore contenimento del rilascio di acqua dal lago artificiale verso il fiume Spöl. I lavori di risanamento dei tratti inquinati però non cominceranno prima del 2026.

Per quanto riguarda lo sfruttamento livignasco, da diversi anni l’acqua dello Spöl viene impiegata anche per la produzione di neve artificiale.

Infatti nonostante Livigno venga generalmente considerata immune agli effetti dei cambiamenti climatici, la sua particolare morfologia dà vita a un clima molto fragile: dal 1960 al 2018 si è registrato un aumento di temperatura di 3,7 C°, attestandosi ben sopra la media europea, ma anche alpina.

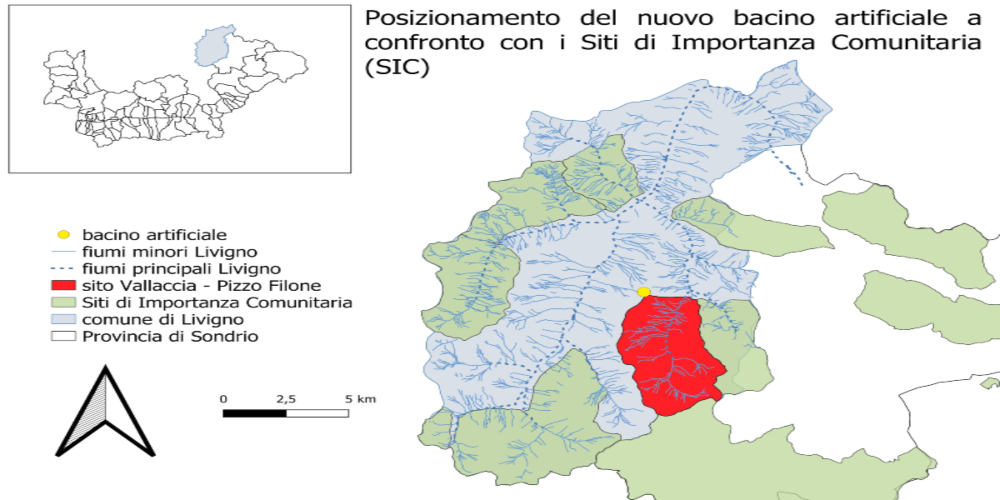

A oggi gli impianti di innevamento hanno una concessione di derivazione di 35 lt/s (120 mc/h) da gennaio a ottobre e 60 lt/s (220 mc/h) da novembre a dicembre. Con l’avvento delle Olimpiadi invernali 2026 il fiume verrà messo nuovamente a dura prova. Per l’evento olimpico viene stimata infatti una nuova e ingente necessità d’acqua. Per questo motivo si è elaborato il progetto di un nuovo bacino artificiale, che tra l’altro sorgerà sul confine dell’area Vallaccia, un sito di importanza comunitaria (SIC) di particolare fragilità in quanto al suo interno è presente un rock glacier (permafrost). Nel documento di procedura di affidamento dei lavori per l’opera è stata individuato il fabbisogno di 800.000mc di neve artificiale, corrispondenti a 400.000mc di acqua, da produrre in un tempo di circa 250 ore e quindi con una portata da fornire all’impianto di innevamento di 1.600mc/h. Sicuramente evitare l’approvvigionamento di acqua nel periodo invernale, generalmente il più secco dell’anno, sarà importante per l’ecosistema fluviale livignasco, ma il nuovo apporto supererà di 1.380 mc/h l’attuale derivazione mostrando un modello di organizzazione del territorio ancora una volta disinteressato alla salvaguardia delle sue risorse.

Questo esempio specifico mostra come queste Olimpiadi “sostenibili” non tengano davvero in conto le necessità dei territori, andando a spremere un fiume già sottoposto a una grave pressione: per la produzione di energia idroelettrica da parte da parte delle Officine Elettriche dell’Engadina e dall’azienda italiana A2A; per la produzione di neve artificiale volta a garantire un afflusso turistico sicuro, che reitera una visione ludica dei territori montani, che rimangono così relegati alla monocultura dello sci. Vi è poi la crescente necessità di acqua per la produzione di neve finta richiesta dai prossimi giochi olimpici invernali, che a detta della stessa popolazione «non sono necessari al paese per promuoversi a livello internazionale, in quanto Livigno è già una meta turistica di primo livello». Insomma, nonostante le promesse di sostenibilità da parte del governo, i territori alpini devono ancora scontare una visione produttivistica che impone una messa in valore delle loro risorse per poter essere considerate parte funzionale del sistema. Sistema a cui noi ci opponiamo con fermezza.

Foto di copertina di Tommaso Grilli e Lisia Dalpiaz