COMMONS

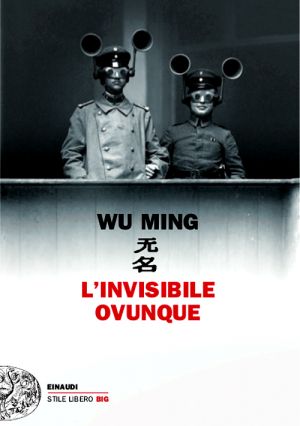

Daesh, le nostre città, la guerra dei cent’anni

Un carteggio elettronico a tre tra Wu Ming 1, Valerio Renzi e Giuliano Santoro , svoltosi dal 18 al 23 novembre scorsi, nei giorni immediatamente successivi alle stragi di Parigi, all’incrocio dei temi e degli spunti contenuti in quattro libri – Cent’anni a Nordest di Wu Ming 1, L’invisibile Ovunque dei Wu Ming, La politica della Ruspa di Valerio Renzi e Al Palo della Morte di Giuliano Santoro – e in mezzo al succedersi quotidiano di eventi collegati allo stato d’emergenza e alle reazioni militari innescate dall’azione dei terroristi.

Valerio Renzi

Nelle orecchie rimbombano i rulli di tamburo, i caccia di guerra sono già in volo mentre negli occhi sono ancora stampate le immagini di Parigi, ci interroghiamo su quello che accade intorno a noi senza cadere in facili scorciatoie interpretative, che oscillano tra i deliri complottisti all’individuazione di un nemico esterno da annientare (quanto sarebbe facile! Peccato che il commando di attentatori era composto per lo più da cittadini francesi).

E’ necessario tirarsi fuori dal flusso continuo della diretta per riprendere fiato e considerare quanto sta accadendo da una prospettiva di lungo periodo: compiere questa operazione non vuol dire astrarsi dall’urgenza della cronaca, ma è al contrario indispensabile per non prendere cantonate, per capire e mettere assieme la cassetta degli attrezzi per affrontare quello che abbiamo di fronte. Si rischia, senza questo sguardo di lungo periodo, di girare attorno al nodo gordiano senza la capacità di tagliarlo. Proviamo a prendere il toro per le corna a partire dall’ultimo lavoro di Wu Ming 1 Cent’anni a Nordest. Viaggio tra i fantasmi della guera granda, che in questi giorni sta “passando il testimone” al nuovo libro collettivo di Wu Ming, L’invisibile ovunque, sempre dedicato alla prima guerra mondiale.

Tocca allargare l’obiettivo, pigiare il tasto rewind e riavvolgere il nastro. La nascita dello Stato Islamico viene annunciata Abu Bakr al-Baghdadi il 29 giugno del 2014 nella moschea di Mosul. E forse non è un caso che la pretesa restaurazione del Califfato avvenga nel momento in cui lo Stato Islamico rompe i confini nati dagli accordi di Sykes-Picot, cioè dalla vittoria dell’Intesa nella prima guerra mondiale, di cui negli stessi giorni si comincia a celebrare il Centenario in tutta Europa. Ecco ancora ripresentarsi il rimosso dell’imperialismo e della guerra, di quella dell’altro ieri e di quella di un secolo fa. Il rimosso delle guerre e del colonialismo nostrano rendono ancora più choccante l’esplosione della violenza, la guerra guerreggiata portata sul territorio metropolitano…

Wu Ming 1

Partirei da quello che si sono dette le grandi potenze al G20 in Turchia. O meglio, da un accenno fatto quasi en passant sul Corriere della Sera di martedì 17 novembre, in un articolo a tutta pagina dove si descriveva la linea cauta e di “equilibrio” che il governo Renzi starebbe mantenendo sull’intervento militare in Siria, rispetto alla Francia di Hollande che corre in avanti con la baionetta cantando La Marsigliese.

In realtà questo è sempre stato l’atteggiamento dell’Italia all’inizio di qualunque avventura bellica della sua storia. Dobbiamo prima capire bene quali fette della torta possiamo mangiarci, come nel 1915 quando mercanteggiammo la nostra entrata in guerra contro Austria e Germania, i nostri alleati nella Triplice. Ogni volta è così, all’inizio ci stiamo e non ci stiamo, magari diamo un appoggio passivo, facciamo da portaerei ma intanto teniamo un profilo basso, mercanteggiamo, allunghiamo e riceviamo pizzini sotto il tavolo. Come nel 1940, entriamo in guerra solo se pensiamo che, grazie al lavoro già fatto dagli altri (in quel caso da Hitler), quella che ci attende sarà una passeggiata… Pensiamo al 2011… «Non bombarderemo Gheddafi, che figura ci faremmo? Solo l’altro giorno aveva la tenda a Villa Pamphili… Ehi, aspettate, dove andate, che avete capito? Troppa fretta di saltare alle conclusioni, si fa pour parler, non potete intervenire in Libia senza l’Italia, che la Libia l’ha addirittura inventata, nel 1911, e guardacaso è proprio il centenario della nostra gloriosa conquista! E allora parliamo: parliamo dei nostri interessi petroliferi, degli accordi sull’immigrazione… Ok, forse sì, Gheddafi lo bombardiamo anche noi, così non vedremo più tende da straccioni nella Roma caput mundi. Però ci fate anche fare un’autostrada, noi italiani abbiamo una lunga tradizione di strade in Africa…»

Poi Gheddafi abbiamo effettivamente contribuito a rovesciarlo, e per l’autostrada costiera ci sarebbe l’appalto di Salini Impregilo, ma intanto il paese è precipitato nel caos, l’Isis impazza in Cirenaica ecc. E il punto è proprio questo: l’occidente sta bombardando a cazzo di cane il mondo arabo – e l’Afghanistan, che non è mondo arabo – dal 2003, coi risultati che sappiamo e coi mostri di Frankenstein che vediamo. Ci ha guadagnato la megaindustria degli armamenti, che vede in prima fila la nostra Finmeccanica. E ci hanno guadagnato le grandi multinazionali del mercenariato e dell’intelligence privata: pochi sanno che in Afghanistan gli USA stanno usando prevalentemente contractors. Per le opinioni pubbliche dei paesi musulmani si sta bombardando indiscriminatamente l’umma, il mondo islamico in quanto tale, proprio quell’umma dentro la quale il terrorismo di Al Qaeda e Daesh ha fatto la stragrande maggioranza delle sue vittime. Vittime che il nostro mainstream mediatico ignora in modo sistematico, concentrandosi solo su quelle occidentali (ma Gramellini dice che non dobbiamo vergognarcene, è tutto ok) e scatenando rappresaglie che esasperano la situazione. Il doppiopesismo e le rappresaglie indignano ancora di più gli abitanti di quei paesi, e si perpetua il circolo vizioso.

La guerra della CIA contro i russi in Afghanistan importò l’Islam wahabita in un paese dove non s’era mai visto e reclutò decine di migliaia di foreign fighters. Le amministrazioni di Reagan e Bush padre spesero per quel programma – la cosiddetta «Operazione Ciclone» – oltre cinque miliardi di dollari. Così facendo generarono Al Qaeda. Prima dell’Afghanistan, Osama Bin Laden era solo il rampollo bon vivant di una delle più ricche famiglie saudite; furono gli Usa a trasformarlo in un capo del Jihad. Hillary Clinton lo ha ammesso chiaramente: «Questi li abbiamo creati noi, e ci sono sfuggiti di mano». Anni dopo, la War on Terror post-11 settembre ha disintegrato l’Iraq e generato Daesh, e chissà quali altre schifezze usciranno dal laboratorio da qui in avanti. Un mostro peggiore di Daesh, probabilmente. Una sua “scissione di destra”. E così faremo una guerra contro il nuovo mostro, fingendo che sia sbucato dal nulla per attentare ai «nostri valori», e così nuovi profitti per l’industria della guerra, e nuove derive catastrofiche.

Ecco, nell’articolo dove si parlava della cautela di Renzi, si diceva che al premier non erano andate giù alcune recenti esternazioni della ministra della difesa Roberta Pinotti, dichiarazioni troppo zelanti sull’andare subito in guerra. Forse il torto di Pinotti è di dire quel che si fa ma non si dice e, in questo frangente, di essere entrata troppo presto nel mood che il governo dovrà ostentare più avanti. Infatti, poche ore dopo l’hanno spinta a dichiarare: «Escludo un nostro intervento armato in Siria». Ma questa negazione arriva dopo una vera e propria escalation: nei giorni scorsi Pinotti aveva detto che l’Italia compra droni «perché non ha bisogno di badanti e può decidere da sola se e dove bombardare», ha ripetuto che «i bombardamenti non sono tabù»…. Per questo, secondo il Corriere, Renzi la ritiene «una buona ministra ma troppo influenzata dai generali».

Chi ha letto Cent’anni a Nordest e ha seguito la discussione intorno al libro avvenuta su Giap, sa che la questione era già nel radar. Da quando è ministra, Roberta Pinotti ne ha dette e fatte parecchie: ha onorato vecchi fascisti, ha parlato di Grande guerra riproponendo tali e quali toni e contenuti del 1915… Il problema non è lei, che ha palesemente “scantonato” rispetto a un passato da “pacifista”, un passato da “ingenua” che lo scafato militarismo di oggi deve compensare. Il problema sono le forze armate, la loro sfera d’influenza politica e culturale, che è sottovalutata perché discreta, poco visibile nella società, ma chi si occupa di storia e polemiche storiografiche sa che è un’influenza molto forte: controllo su archivi fondamentali, attivismo delle associazioni d’arma nell’uso della memoria pubblica…

L’intuizione che ha guidato il reportage e si è rafforzata strada facendo era che il modo in cui parliamo della Grande guerra in occasione del centenario possa farci capire molto di cosa ci aspetta, se solo sappiamo separare ciò che appare unito e separare ciò che appare diviso, seguire le mosse dei soggetti giusti, leggere i sintomi che l’inchiesta fa emergere.

In questo 2015, primo anno del lungo Centenario che toccherà l’apice nell’autunno del 2018, ho riscontrato che c’è ancora difficoltà a – o un vero e proprio rifiuto di – affrontare ricostruzioni critiche e soprattutto conflittuali per l’oggi della Grande guerra.

Leggere il modo in cui parliamo del passato significa leggere il presente. Il modo acritico in cui lo stato italiano sta commemorando il centenario dice molto sulle guerre di oggi, sugli interventismi di oggi, sulle avventure militari alle quali l’Italia si è accodata in questi anni. Ho fatto più volte l’esempio della giornata «L’esercito marciava» del 24 maggio scorso, con Pinotti che, sul lungomare di Trieste, corre gli ultimi cento metri di una staffetta militare e fa un discorso ultrareazionario che sembrava scritto cent’anni fa.

Soprattutto, ci parla di oggi il modo in cui l’Italia entrò in guerra, con il «colpo di stato bianco» di Salandra. Un buon compendio di cosa accadde in quei mesi si trova nel capitolo 2 del libro La grande menzogna di Gigante, Kocci e Tanzarella. Quello snodo non può non parlarci di un paese dove più si nomina la democrazia di facciata e più si pratica l’antidemocrazia di fatto, cioè si impongono “riforme” che nessuno ha mai votato. Se uno che nella vita ha preso soltanto i voti di 90.000 fiorentini, uno che non è mai nemmeno stato eletto in parlamento e viene nominato capo del governo da poteri sottratti al nostro scrutinio e controllo, se uno così “riforma” a colpi di fiducia il lavoro, la legge elettorale, la scuola, la pubblica amministrazione, beh, è del tutto plausibile che ci trascini anche nella nuova «guerra infinita», quella dove l’occidente si infognerà peggio di prima. Infatti, un’altra notizia dei giorni scorsi è che, per via della solita emergenza-terrorismo, le spese militari saranno tenute fuori dal fiscal compact. E intanto vendiamo armi all’Arabia Saudita, uno dei principali burattinai di Daesh. Studia il modo in cui l’Italia entrò nella prima guerra mondiale e vedi già tutto questo. Se sei disposto a guardare, naturalmente.

Il luogo privilegiato per iniziare questo lavoro è stato il Nordest, per i motivi che ho spiegato varie volte e qui posso ricapitolare: il Nordest è la Grande guerra, è dove fu combattuta, è i territori che furono annessi, è luogo di scontro tra diverse memorie di quell’evento, è un coacervo di contraddizioni create allora, è un territorio infestato dai fantasmi. Studiando il modo in cui parliamo o non parliamo di quei fantasmi, stiamo anche studiando il modo in cui parliamo o non parliamo delle guerre di oggi.

Spostandomi dal merito al metodo, dico che occorre moltiplicare gli sguardi, le angolature, rigettare le visioni frontali alle quali siamo stati abituati. Cercare i margini dai quali osservare. Come ha ricordato qualcuno parlando della Val di Susa, «il centro è cieco», dal centro – il centro del discorso dominante, il centro di un potere politico, d’opinione, accademico – la lotta No Tav non può essere capita. Dal centro non si vedono un sacco di cose. Dalle estremità, dai bordi più esterni, dalle periferie, dai punti d’osservazione ignorati perché “marginali” si vedono più cose. Dalle periferie di Roma, dal “Palo della Morte”, si capisce meglio la crisi che sta attanagliando la città, crisi che il mainstream – collocato al centro di tutto – non ha saputo vedere in anticipo. Se si fosse prestata maggiore attenzione, magari partendo da piccole storie che erano sintomi, ai fenomeni che Giuliano descrive nel suo nuovo libro [Al Palo della morte. Storia di un omicidio in una periferia meticcia, Alegre, 2015], una realtà come Mafia Capitale sarebbe stata compresa molto prima. Anche per questo, se guardata in un certo modo, dal Nordest e dal confine orientale la Grande guerra si vede meglio, e si vede meglio il suo rapporto con l’oggi, con le guerre di oggi. Per collegarmi a L’invisibile ovunque, anche dal mondo della psichiatria e della follia la Grande guerra si vede meglio, e anche dalle esperienze che ne fecero dadaisti e surrealisti.

Questa riflessione su “visione frontale” e “visione dal margine” mi permette di illuminare un aspetto importante del problema. Oggi viene propugnato con zelo, anche da parte di “insospettabili”, un punto di vista “nazionalista democratico”, da presidenza Napolitano, da Partito della Nazione. Parlo di “insospettabili” perché, quando faccio i nomi – in particolare uno – aggiungendo citazioni ed esempi, qualcuno cade dalle nuvole. Mi riferisco al decano degli studi storici sulla Grande guerra, Mario Isnenghi.

Isnenghi ha scritto libri che rimangono imprescindibili, però se uno legge le sue interviste recenti, se esamina i suoi ultimi libri, se segue le conferenze che sta tenendo in giro per l’Italia, invitato praticamente ovunque, l’involuzione nazionalista del suo pensiero emerge ben marcata. Dittatura del fatto compiuto (tutto il reale è razionale, se l’Italia entrò in quella guerra vuol dire che doveva andare così); accusa di «presentismo» rivolta agli storici che dissentono da lui (un vero e proprio strawman giocato in ogni occasione); il Nemico individuato in un vago «antistato», dove Isnenghi sembra collocare tutti i colpevoli di scarso amor di patria, persino chi crede nelle autonomie locali; polemiche contro le ore di «educazione civica» a scuola (!) e gli insegnanti che «insegnano solo la pace»; frasi come «non dobbiamo vergognarci di aver vinto la Grande guerra» ecc. Si può nascere, crescere e vivere per ottant’anni nel Nordest vedendo solo quel che si vuole vedere. Si può studiare la storia di Trieste trovandoci solo quel che si vuole trovare. E così si arriva a dire che l’austronostalgia – al cui uso politico nel Nordest abbiamo dedicato una lunga discussione su Giap – è solo «roba da vecchie zie». Sono i danni da troppo prolungata visione frontale: ti viene la renzitudine.

Mi sembra molto calzante il titolo dell’ultimo libro di Isnenghi: Convertirsi alla guerra. Lo sta facendo fin troppa gente. Il nazionalismo piddino, di marca napolitana e tardo-isnenghiana, eredita ancor più del discorso patriottardo/fascistoide classico tutte le tare del rapporto tra cultura italiana e Grande guerra, che riproposte da una direzione meno prevedibile risultano ancor più pericolose. Queste tare hanno sempre contribuito a disarmare concettualmente una larga parte di sinistra quando si parlava di guerra, di antimilitarismo, di imperialismo italiano. Sono queste tare a farci scivolare nella guerra di oggi.

Giuliano Santoro

Dopo la diretta da Parigi, dopo le ventiquattr’ore di collegamento non stop che ha trasformato quella città in un palcoscenico globale e tragico, alcuni amici mi hanno fanno notare che giusto un anno fa stavo assieme a loro al Carillon, uno dei bar colpiti dai terroristi. Non lo dico per unirmi in maniera tardiva al coro, peraltro comprensibile in situazioni del genere, di quelli che hanno detto “potevo esserci io”. Lo dico per raccontare la mia esperienza urbana di quel posto. Quando mi sono rivisto al Carillon ho contestualizzato quell’evento, sono uscito dallo schermo e dalla rappresentazione.

Ho guadagnato un punto di osservazione insolito, a proposito di quanto dice Wu Ming 1 prima, spostandomi di qualche centinaio di metri. Venivamo da Canal St Martin, che è zona di gentrification, di recente “movida”, per usare un’espressione cara alle cronache italiane. Ci eravamo fermati a bere qualcosa proprio al Carillon prima di intraprendere la risalita verso Belleville, dove alloggiavamo. Una camminata notturna dai localini fino ad un quartiere multietnico, ad alto tasso migrante. Prendi un kebab per digerire l’ultimo pastis. Per stare all’espressione che uso nel libro, il Palo della Morte a Parigi stato conficcato in una delle tante zone di frontiera , quella tra la frequentazione giovanile e la componente migrante, in mezzo ad un mutamento di paesaggio che si percorre in meno di mezz’ora di cammino. Questo confine simbolico – alle spalle l’imponenza di Place de la République con la statua della Marianna, di fronte Belleville, dall’Undicesimo al Ventesimo arrondissement – è un punto di osservazione fondamentale. Per questo è stato attaccato. Se lo spettro coloniale in Francia è rappresentato dal punto di vista urbanistico e sociale dalla banlieues, dovremmo chiederci, provo a farlo nel libro e provo a farlo più avanti qui, quale è il corrispettivo italiano di questo rimosso, visto che la rimozione di quella storia in Italia è persino più clamorosa.

Scrivendo Al Palo della Morte, ho cercato di tenermi in equilibrio su un filo sottile, di manterere l’equilibrio tra una narrazione comprensibile, con riferimenti alla cultura pop e ai fatti di cronaca che conosciamo ma con un andamento a più voci, che dicesse cosa è successo senza isolare i fatti dal contesto in cui sono accaduti. E per ricostruire il contesto, bisogna spostarsi nello spazio e nel tempo, come spesso avviene nelle narrazioni Quinto Tipo. Ecco, anche guardando ai fatti degli ultimi giorni, bisogna annotare cosa accade nel frattempo. Bisogna scandagliare i dintorni, descrivere luoghi e pescare parole apparentemente innocue, provare a decifrarle e quando è il caso disinnescarle o farle brillare. Nel caso di Shahzad, che a me è parso da subito esemplare, era necessario ricostruire la catena degli eventi che aveva portato a quella morte e che aveva modificato quel frattempo.

Allo stesso modo, seduto metaforicamente allo sgabello del Carillon, mi accorgo più facilmente del fatto che l’attacco a Parigi appartiene solo parzialmente alle logiche che abbiamo imparato a conoscere dall’11 settembre in poi, perché contiene anche altri elementi. C’è l’Algeria degli anni Ottanta e Novanta: l’integralista che arriva in un posto e fa piazza pulita delle forme di vita che considera nemiche, sfidando al tempo stesso un regime laico ma autoritario e lo spettro coloniale. C’è tutta disperazione di quelli che, in un libro molto interessante di qualche anno fa, Mark Ames descrisse come “social killer”. La frustrazione, lo stato di minorità, il senso di impotenza e – per tornare ad un’espressione spaziale – separazione conducono da tempo negli Stati Uniti il social killer di turno ad affacciarsi al balcone e sparare a caso, o andare in un bar, un cinema, una scuola, un ufficio postale e aprire il fuoco. È una vendetta malata , identitaria e nichilista che è il rovescio della banalità dei travet del male, degli omicidi futili e gratuiti raccontati in due grandi romanzi sul colonialismo come Lo Straniero di Albert Camus e Tempo di uccidere di Ennio Flaiano.

Il terrorismo classico, la violenza che si pensava lontana e che si materializza sotto casa con la sua violenza e la patologia sociale che produce disperati disposti a tutto, si combinano in maniera inedita e probabilmente imprevedibile. Tutti e tre però sono in qualche modo figli dell’esperienza coloniale. Non voglio tracciare relazioni di causa-effetto meccanicistiche e semplicistiche, tuttavia Ground Zero, l’Algeria che dal Fln sperimenta i tagliagole e la disperazione che conduce al suicidio-omicidio sono figlie dell’esperienza coloniale e delle guerre che l’hanno caratterizzata. È l’orrore del colonialismo, il suo rimosso, che bussa alla porta delle sicure case europee.

Stabilita questa connessione, piantato questo ulteriore Palo della morte, dobbiamo constatare che siamo di fronte ad un assestamento violento, quasi una resa dei conti, se non altro nelle intenzioni dei contendenti. Non è un caso che avvenga per le strade della città che ha fatto la rivoluzione che, prima di quella russa, ha delineato, circoscritto e persino battezzato le contraddizioni dell’età moderna. Quella forma politica, che si voleva universale, viene messa in crisi, si mette in crisi. Anche aggirandosi tra i foborghi de L’Armata dei Sonnambuli queste trappole si vedono fin dalla nascita della rivoluzione, dallo stato di guerra permanente al di fuori della capitale al trabocchetto della proprietà privata e della sua sacralità.

Valerio Renzi

Dobbiamo provare ad assumere fino in fondo che quello che è accaduto a Parigi ci riguarda in prima persona in quanto membri delle nostre società, prima ancora che come essere umani in grado di provare empatia e indignazione. Il nemico non è un estraneo, non è un elemento allogeno, non né misterioso né esotico. I membri dei commando che hanno colpito lo scorso venerdì, così come nel caso della strage a Charlie Hebdo, sono membri a tutti gli effetti della nostra società, sono un prodotto del corto circuito dell’Occidente e delle loro identità. La prima volta che sono stato a Parigi al mercato di Saint Denis ho passato ore a sfogliare i dischi dei gruppi hip hop (Ntm, Iam, Fonky Family e altri nomi che hanno segnato la lunga stagione d’oro del rap d’Oltralpe), fino a riempire uno zaino per tornare a casa contento.

Di nuovo a Parigi tre o quattro anni dopo, sono tornato sui miei passi e ovunque le bancarelle vendevano, assieme ai soliti cd rap, le magliette con le bandiere dei paesi d’origine di quelle seconde o terze generazioni figlie della lunga decolonizzazione francese. Era cambiato qualcosa, in mezzo c’era stata la rivolta del 2005 e le immagini di sopraffazione e violenza provenienti da Iraq e Afganistan avevano mostrato il frutto della bislacca strategia, forgiata dai think tank neoconservatori. di «esportare la democrazia». A casa riportavo non una maglietta piena di tag ma una t-shirt con due kalashnikov : «Chi vuole la pace prepari la guerra».

Se il nemico è interno bisogna quindi prendere sul serio che il conflitto sarà ed è anche un conflitto civile. Ma non ci sono solo banlieues abitate dai giovani figli dell’immigrazione rimasti al piano terra con l’ascensore sociale rotto e convertiti dalla predicazione radicale di strada. Ci sono anche i giovani di buona famiglia nei commando stragisti, quelli che hanno studiato, figli della classe media che si convertono al messaggio jihadista, in cerca di un orizzonte di senso che non trovano qui, nelle nostre città.

Al contempo affianco alla paranoia per una quinta colonna, per la cellula dormiente che cammina in mezzo a noi, il terrore può arrivare anche da fuori: in mezzo a quelle centinaia di migliaia di profughi e migranti che premono per valicare le mura della Fortezza Europa si annida anche il terrorista. Mentre quest’estate il profugo in fuga dalla guerra sembrava una figura accettabile, da accogliere, a discapito ad esempio di chi migra per ragioni economiche, potremmo assistere ad un nuovo ripiegamento alla criminalizzazione tout court dei flussi migratori. Il passaporto siriano trovato accanto al corpo di uno degli attentatori suicidi allo Stade-de-France era vero o un falso? Come se questa circostanza potesse dare un giudizio positivo o negativo su un fenomeno che riguarda centinaia di migliaia di persone.

E’ inevitabile registrare come le destre siano ben attrezzate ad affrontare la guerra in casa sul piano discorsivo. Marine Le Pen e il Front National sono stati esclusi dall’oceanica marcia all’indomani della strage di Charlie Hebdo, in quello che potrebbe essere l’ultimo episodio del cordone sanitario repubblicano nei confronti dell’estrema destra francese. Se al ballottaggio delle prossime presidenziali andranno il candidato socialista e Le Pen, l’elettorato della destra gollista e repubblicana è molto più probabile che si rechi a votare la candidata del Fn che non un esponente socialista. D’altronde sono state le parole d’ordine frontiste a fare egemonia nel campo gollista e non il contrario durante l’epoca Sarkozy. E ancora prima quando Sarkò, da ministro dell’Interno, apostrofava i rioters delle banlieues come racaille, feccia. Allo stesso modo, ma con la differenza che la contaminazione si è data in un laboratorio di governo, possiamo dire che nel ventennio berlusconiano molti dei claim dell’estrema destra sono diventati agenda di governo e fatto egemonia nel campo del centrodestra.

Escluso a lungo dalla vita politica, in grado di ragranellare percentuali da prefisso telefonico, il Front National comincia la sua espansione non a caso con la crisi industriale degli anni ’80 e lo smantellamento del patto sociale fordista. Prima di questo cambio di scenario sociale e politico pesava troppo il passato del collaborazionismo vichista e ancor di più la partecipazione attiva dell’estrema destra nel terrorismo che provò, spargendo sangue e morte anche nelle strade francesi, a fermare il processo di decolonizzione in Algeria. Il Front fornisce un nemico alla classe lavoratrice bianca e francese. Ora Marine Le Pen fa anche di più assumendo come propria dell’estrema destra tutta l’identità repubblicana, scavando nelle contraddizioni materiali e culturali della République. Dobbiamo difendere i nostri valori, la nostra civiltà contro gli invasori, il sangue e il suolo di Francia, sia quello della Vandea che quello di fraternité, egualité e liberté. In questa chiave anche il laicismo di Stato tipicamente francese diventa un’arma xenofoba.

Alcune parole d’ordine, frutto del percorso di emancipazione dell’estrema destra dalla nostalgia tipica delle formazioni neofasciste del dopoguerra, si sono riuscite a fare nell’arco dell’ultimo quindicennio mainstream. Dietro slogan come «Prima gli italiani» (o i francesi, o gli austriaci ecc.) o «Aiutiamoli a casa loro», si nasconde una lunga elaborazione, passata soprattutto per l’elaborazione teorica e politica del nouvelle droite francese. Diventato inservibile il razzismo biologico, serviva un nuovo strumento per difendere i confini e l’identità patria. Così, dentro la temperie della globalizzazione, si è fatta largo l’idea «dell’invasione» e della «sostituzione di popoli» che fa diventare magicamente la vittima carnefice, il soggetto debole quello forte. Un discorso che risponde perfettamente alla ragione di cercare un nemico su cui scaricare verso il basso le colpe, a maggiore ragion con la crisi economica che morde.

Il campione di questo discorso politico qui da noi è Matteo Salvini alla guida del suo esercito di ruspe, non a caso principale partner europeo di Marine Le Pen. Tra i social network e il piccolo schermo, dalla festa della salamella ai comizi assediati dalle manifestazione dei #MaiConSalvini, il leader del Carroccio lancia il suo messaggio ridotto all’osso, che punta tutto sulla semplificazione della realtà, facendo passare la xenofobia come il buon senso comprensibile a tutti. Sotto la sua guida Salvini ha tentato di trasformare la Lega da forza etnoregionalista a partito nazionale, sul modello proprio del Front National.

È all’interno dello spazio nazionale, facendo leva sui limiti e la crisi dell’architettura economica e politica dell’Unione Europea, che le forze della destra più o meno estrema stanno tentando un processo di rinazionalizzazione delle masse. E dentro questo tentativo si inserisce anche la lettura dei conflitti della nostra storia, di cui il centenario della Prima Guerra Mondiale di cui parlava Wu Ming 1 è un esempio macroscopico. I neofascisti di Casa Pound, alleati della Lega di Salvini, hanno dato vita a una campagna nazionale intitolata «1915-1918 Italiani in trincea», celebrando l’eroismo delle trincee tra passeggiate per le trincee e conferenze. Il 23 maggio del 2015 gli autonominati «fascisti del terzo millennio» hanno sfilato per quella Gorizia “maledetta” dalle decine di migliaia di proletari spediti nella macelleria della guerra. Il titolo della manifestazione: «Risorgi, combatti, vinci». Non è forse poi un caso che il primo consigliere comunale di Cp sia stato eletto a Bolzano, facendo ovviamente proprie le istanze oltranziste della comunità italofona. Proprio lì, in quel groviglio di rimossi e memorie divise, figlie della Guera grande e raccontate in Cent’anni a Nordest.

Wu Ming 1

Riparto da quest’ultimo aspetto. I fascisti, quando celebrano la vittoria nella Grande guerra, sono perfettamente nel loro elemento, fanno una cosa ovvia, sono al tempo stesso dentro la loro tradizione e nello zeitgeist del 2015. A mio parere, chi – come il già citato Isnenghi – dice: «Non dobbiamo lasciare in mano ai fascisti la vittoria nella Grande guerra, quando l’abbiamo fatto abbiamo sbagliato», non solo sta portando il dibattito fuori strada, ma sta facendo il gioco dell’establishment che vuole la guerra oggi, la guerra infinita e circolar-viziosa di cui stiamo parlando.

È ancora difficile far capire la continuità fra Grande guerra e fascismo. A impedire di vederla c’è ancora una delle “tare” a cui accennavo prima: l’equivoco dell’«interventismo democratico». E c’è troppa visione frontale. Eppure, tutti gli ingredienti che il fascismo mise nello shaker e scosse vigorosamente, tutti gli elementi ideologici che mise insieme, tutte le suggestioni mitologiche a cui si abbandonò erano già state «prelavorate» nella lunga stagione risorgimentale, erano già operanti nell’«Italia liberale», avevano già trovato una prima sintesi nella grande campagna mediatica per la guerra di Libia del 1911 (il nostro primo attacco al mondo arabo), e avevano influenzato il modo in cui il Paese era entrato nella Grande guerra, il modo in cui l’aveva condotta e raccontata.

Non c’è praticamente nessun simbolo o nessuna parola di quelle che riconduciamo all’istante al fascismo che non gli pre-esistesse. Molti discorsi li facevano già, tali e quali a come li avremmo ascoltati nel ventennio fascista, il Partito nazionalista di Corradini – che anni dopo si fuse col partito fascista – e i neoirredentisti come Ruggero Timeus Fauro. Sui giornali Cadorna era chiamato «il duce» ed era descritto con un lirismo marziale che poi sarebbe stato riservato a Mussolini. Era frequente l’utilizzo del mito di Roma, già usato in abbondanza per giustificare la guerra di Libia e riprendersi la «quarta sponda».

Scusate se la meno ancora con la storia di Trieste, ma è inevitabile: la continuità tra Grande guerra e fascismo la troviamo nell’italianizzazione forzata delle terre ex-«irredente». La bonifica etnica della Venezia Giulia fu teorizzata prima della guerra (si leggano gli scritti del già citato Timeus), messa in pratica dalla fine del 1918, e proseguì per un quarto di secolo. Sarebbe arduo trovare il momento in cui l’italianizzazione forzata prefascista lascia il posto a quella fascista. Lo stacco non c’è. Queste, però, sono storie che gli italiani non conoscono, storie insabbiate, nascoste sotto milioni di tonnellate di bullshit sulle foibe e quant’altro. Perché il nostro rimosso coloniale non riguarda solo il sud, ma anche l’est. E il rimosso può assumere tante forme: quelle che Giuliano invita a cercare nell’urbanistica – lo hanno fatto Igiaba Scego e Rino Bianchi in Roma negata [Ediesse, 2014] e lo stiamo facendo a Bologna con Resistenze in Cirenaica – e quelle che impediscono di capire il rapporto tra prima guerra mondiale, fascismo e Italia di oggi.

Infatti, quello che ho appena detto è riscontrabile e, se si resta al semplice prelievo di dati storici, è in qualche modo assodato. Ma se dal prelievo si trae a una certa conclusione che pure è del tutto logica, ecco che si verifica, nella migliore delle ipotesi, una interferenza nella ricezione, e si producono quelle obiezioni che io ritengo fuori fuoco.

La «certa conclusione» è che la Grande guerra aveva già realizzato sintesi parziali che potremmo chiamare di «fascismo ante litteram». L’espressione non è del tutto corretta, perché in realtà la littera – il nome – esisteva già: nel ’15 erano già chiamati «fascisti» i membri dei Fasci interventisti fondati da Mussolini dopo la rottura col Partito Socialista, la parola appare sui giornali dell’epoca. Ecco, ad esempio, un breve stralcio da un articolo intitolato «Il comizio interventista di ieri» e apparso su L’Arena, quotidiano veronese, il 12 aprile 1915: «Un gruppo di agenti e neutralisti si lanciò contro la bandiera fascista, la cui asta rimase nelle mani degli agenti stessi.»

Spesso si confonde o si finge di confondere questo discorso con l’affermazione – che sarebbe ovviamente errata – «tutti gli interventisti erano già fascisti», e allora si sgranano i nomi degli interventisti democratici, di Lussu, di Salvemini, dei fratelli Rosselli… Persone che andarono in guerra convinte che il conflitto avrebbe spazzato via gli establishment reazionari, portato a termine il Risorgimento – contemplato generalizzandone le componenti democratiche, repubblicane, egualitarie e rimuovendone gli aspetti imperialistici – e aperto una nuova stagione di pace e liberazione umana.

Non solo tirare in ballo l’interventismo democratico risponde a un’argomentazione non fatta, più comoda da smontare di quella reale, ma è basata su un vero e proprio «senno del prima». Noi non possiamo leggere la guerra del 1915-18 in base alle speranze e alle illusioni che gli interventisti democratici avevano prima di entrarci. Illusioni che i diretti interessati – anche i più lucidi, anche Lussu! – faticarono per tutta la vita a riconoscere come tali. L’imprinting «risorgimentale» era troppo forte. Non è affatto «presentismo» criticare quelle illusioni: vi fu chi le criticò già allora, con durezza e argomentando, prima, durante (censura e minacce permettendo) e subito dopo la guerra. Del resto, nel paese gli interventisti erano una minoranza. Rumorosa, ma pur sempre minoranza, che nel 1915 riuscì a imporsi solo grazie al massiccio finanziamento da parte dei gruppi industriali favorevoli alla guerra, alla violenza di strada protosquadrista del «maggio radioso» e al golpe bianco di Salandra.

E così torniamo a uno dei punti cruciali del mio primo intervento: se comprendiamo il modo in cui l’Italia entrò in guerra nel 1915, comprendiamo molto del nostro presente. Per le forze armate, per i fascisti e per il Partito della Nazione, il Centenario è l’occasione di titillare nel paese una «voglia di guerra», titillamento subdolo, perché in apparenza sganciato da qualunque «emergenza»: stiamo solo ricordando la nostra storia, i nostri caduti! Chi ci vede dell’ideologia è in malafede! Noi, invece, dobbiamo cogliere l’occasione del Centenario per far vedere che certi problemi non nascono oggi. Per «tirarci fuori dal flusso continuo della diretta, riprendere fiato e considerare quanto sta accadendo da una prospettiva di lungo periodo», come dicevi tu all’inizio.

Giuliano Santoro

A proposito di centenari perturbanti e torsioni nazionaliste, penso sia utile riportare un messaggio ricevuto in questi giorni. L’altro giorno, nel pieno del trauma parigino, mi ha scritto il mio amico Mario. È un agitatore culturale dall’occhio lungo. Con pochi soldi e strutture sgarrupate portava nella Calabria dimenticata dal resto d’Italia band da ogniddove. Una volta, per dire, si presentò col suo amico Don Letts: a braccetto a discutere di cinema con l’uomo che aveva insegnato il reggae ai Clash! Ma torniamo a noi. Riporto qui ampi stralci del suo messaggio:

«Nel ’91 abitavo nel Diciottesimo arrondissement, in rue Ordeneur. Frequentavo spesso il mercato delle pulci di Clignancourt, dove potevi trovare le band hip hop di origini africane che vendevano i loro dischi autoprodotti sulle bancarelle. A due passi da dove stavo c’era un negozio di dischi pazzesco per noi bianchi rockofili, il Silence de la rue. […] La mescla culturale musicale che c’era in quegli anni a Parigi era pazzesca. Anche i rapporti sociali ed umani erano facili. Conoscevi nuovi amici presentati due minuti prima e dopo mezz’ora andavi con loro a vedere i nuovi graffiti che Mode2 aveva fatto allo Stalingrad o a sentire a casa di Daddy Yod il suo nuovo pezzo. Quando ritornai sul finire di quel decennio, tutto si stava spostando verso Montreuil, e man mano si è allontanato oltrepassando la peripherique che ha funto da filtro inibitore a quel fermento che era inclusivo e che non respingeva. ora ti racconto cosa è successo nel Silence de la rue un pomeriggio di settembre del 1993. Stavo spulciando dischi che insistentemente chiedevo di far suonare al proprietario. Il mio amico Thomas era da poco uscito dopo aver acquistato un disco pazzesco degli Underdog. Entra un ragazzo africano di un metro e novantacinque che inizia a rovistare tra i dischi sparsi davvero ovunque. Dopo circa venti minuti va dal proprietario e gli dice: Scusa ma è possibile che tra tutta questa roba non c’è nessun disco reggae? Era un po’ risentito, ma era un ragazzo del Dept. 93 che frequentava il quartiere, quindi dopo aver manifestato il suo disappunto ha salutato gentilmente e se n’è andato. In quel negozio c’era, credimi Giuliano, il Maximum Rock’n’roll della nostra generazione, ma lui sperava che lì dove entravano tutti i suoi amici a comprare musica ci fosse qualcosa anche per lui. Non credo che il proprietario abbia mai acquistato dischi reggae successivamente, ma io al posto suo l’avrei fatto. credo che il ragazzo della banlieue l’avrebbe apprezzato».

George Packer in un bellissimo reportage sulle banlieues ha spiegato come questi posti non siano ghetti dell’immaginario statunitense. Noialtri siamo troppo spesso portati a considerare le banlieues come generiche periferie. E invece la banlieue è esattamente un teatro coloniale, riproduce quei meccanismi e ce li riporta sotto gli occhi. Urbanisti e storici, e di recente un ex amministratore di centrosinistra come Walter Tocci, hanno ricordato che Roma è una città coloniale. Gli storici di Roma moderna, Leonardo Benevolo e Italo Insolera, hanno usato proprio la definizione di città coloniale per sottolineare lo sviluppo rapido e senza sedimentazioni, come le capitali dei paesi del sud del mondo che sono diventate città enormi a strappi e forzature, macinando contraddizioni. Dall’Unità d’Italia e dal fascismo ai giorni nostri, la Roma che abbiamo imparato a conoscere e frequentare, quella non riducibile a parco tematico o ai palazzi del potere, è frutto del doppio movimento generato dall’arrivo di migranti (prima interni poi dal sud del mondo) ed espulsione di poveri dal centro storico.

Lo spettro della guerra ai poveri che ne consegue è figlio della rimozione della storia stessa di quelle periferie. Non sto parlando di rivendicare un’identità originaria, o di rispolverare un qualche comunitarismo, di ritrovare un codice genetico originario di per sé buono. Voglio però sottolineare come da quartieri che sono nati e cresciuti nella povertà, e nella lotta per emanciparsi da essa, oggi a volte si guardi con il sopracciglio inarcato le forme di vita dei nuovi poveri, il loro incontrarsi per strada o l’economia informale che da sempre anima le borgate e le periferie più in generale. Ecco uno dei paradossi: i migranti rinnovano e rinverdiscono le storie delle periferie, non le negano. Le negano quelli che vorrebbero trasformarli in quartieri dormitorio, quelli che distruggono gli spazi pubblici e sotto sotto, senza manco nascondersi troppo, ci dicono che solo la vita da rinchiusi in casa, senza spazi pubblici di conflitto e incontro e senza zone comuni, è al riparo dai rischi. Per citare Califano e i situazionisti ad un tempo solo, direi che ci rimane soltanto la strada con le sue asprezze, a volte meravigliose altre terribili: tutto il resto è la noia delle forme di vita spaventate.

Dovremmo rivendicare e appropriarci dell’eredità di Renato Nicolini, uno che ebbe la capacità di comprendere che mentre il riflusso era in corso e nelle piazze esplodevano bombe, bisognava riempire le strade di eventi gioiosi e geniali, futili e coltissimi. Dovremmo rivendicare di voler difendere le nostre città, i nostri luoghi del vivere comune, che sono minacciate dagli spettri fascio fondamentalisti ma anche, in una certa misura, dagli attacchi e dalle emergenze proclamate dei salvatori della patria. Il 31 gennaio del 1968, nel giorno della festa del Tet, i vietcong uscirono dai cunicoli che avevano pazientemente costruito nel corso di anni di resistenza agli invasori di turno, mutuando le tecniche di caccia dei loro antenati, e attaccarono le postazioni americane. Le gallerie di Cu Chi erano le basi per assaltare Saigon. Nelle strade della città, il capo della polizia fece saltare le cervella a un vietcong con la stessa leggerezza con cui avrebbe sparato alla testa di uno zombie. Un cineoperatore filmò quelle immagini per la televisione americana. Quelle scene fecero il giro del mondo e diedero la spinta a tutti quelle che in Occidente si opponevano all’intervento in Vietnam. Intanto, nella città di Ben Tre, nel delta del Mekong, l’esercito statunitense rase al suolo ogni edificio. L’ufficiale al comando disse: «Per salvare la città, è stato necessario distruggerla».

La negazione degli spazi comuni, appartenenti a tutti e a nessuno allo stesso tempo, è in fin dei conti la cancellazione della politica. È impossibile cambiare le cose, tanto vale farsi esplodere di noia, siamo tutti potenziali social killer. A questo proposito, Valerio nel suo libro ripercorre le tappe che hanno condotto Marine Le Pen a pervertire i valori e giocare sulle contraddizioni della religione civile repubblicana fino a tentare addirittura di presentarsi come fedele testimone di quella storia. Direi che oggi siamo oltre: la liaison rossobruna e i fiumi di rubli che intercorrono tra Front National e Le Pen oggi trovano come baricentro i raid di Holland, spalleggiati dalle flotte russe. In tempi di tecnocrazia e banche, Putin pare l’unico ad esercitare un’opzione politica (una politica di potenza, ovviamente) e solo per questo attrae i nostalgici del Novecento di ogni parte.

Valerio Renzi

C’era una volta Radio Mosca. L’agenzia stampa internazionale che dava la linea dalla capitale dell’impero sovietico ai paesi del blocco sovietico e ai partiti satelliti nel blocco occidentale. Con la caduta del socialismo reale la struttura dell’agenzia non è mai stata dismessa, trasformandosi nella “Voce della Russia”, raggiungibile in Italia fino a poco tempo fa all’indirizzo italian.ruvr.ru, trasferitosi da qualche tempo al dominio dal nome decisamente più pop it.sputniknews.com. Sarà capitato anche a voi di veder condiviso sulla vostra timeline di Faceboook qualche articolo, magari da amici genericamente di sinistra o da attivisti, qualche articolo da questo sito di propaganda del governo del Cremlino. Post e titoli costruiti appositamente per far diventare potabili gli argomenti del governo di Vladimir Putin ad un pubblico occidentale che nutre generici sentimenti antiamericani o antimperialisti. Da cosa differisce la politica di potenza della Russia di Putin da quella Nato o a stelle e strisce non è dato saperlo.

Eppure sembrano tutti andare pazzi per Vladimir Putin. Dagli ambienti dell’estrema sinistra, che applicano la pericolosa logica secondo cui “il nemico del mio nemico è mio amico” o, forse peggio ancor, identificando la Russia imperiale di Putin con la politica di potenza di staliniana memoria, fino all’estrema destra e, ovviamente, alla variegata galassia rossobruna. Proprio all’interno della crisi siriana Putin ha deciso di calare tutte le sue carte per recuperare peso nello scacchiere globale: da una parte ha avviato una campagna militare, volta soprattutto a rafforzare il suo ormai unico alleato in Medio Oriente Bashar al-Assad, dall’altra è diventato l’alleato indispensabile per l’Occidente per risolvere il sanguinoso rebus siriano facendosi campione della soluzione diplomatica.

Le destre europee, più o meno radicali, mentre alimentano una guerra civile a bassa intensità in casa nostra reimpiegando il discorso della guerra al terrorismo, trasformandolo in lotta all’immigrazione e nella difesa dell’identità e della sovranità nazionale, scelgono come interlocutore preferenziale sul piano internazionale Vladimir Putin. Marine Turchi, giornalista del portale d’inchiesta francese MediaPart, ha messo in relazione flussi economici provenienti da una banca vicina al Cremlino nelle casse del Front National. Anche la Lega si è data da fare nel sostegno alla politica di Putin, costruendo una struttura ad hoc come l’associazione Lombardia-Russia, moltiplicando i segnali di scambio e appoggio. Lo stesso Salvini è intervenuto alla Duma sancendo l’alleanza, dopo essersi recato in visita nella Crimea appena sganciatasi da Kiev e annessa de facto al Cremlino. Nella piazza del Popolo fascioleghista dello scorso 28 febbraio a Roma sul palco sventolavano le bandiere della Russia.

Ma Vladimir Putin diventa per le destre europee un faro per ragioni non solo di realpolitick, avere un punto di riferimento nella grande politica per cui fare il tifo, ma soprattutto per ragioni culturali. La Russia di Putin rappresenta prima di tutto un’alternativa, con il suo populismo autoritario, alla democrazia liberale occidentale. Le destre europee, pur giocando ormai da più di cinquant’anni in alcuni casi al gioco democratico, non nascondo pulsioni autoritarie e hanno continuato a coltivare una cultura antidemocratica più o meno sotterranea. La crisi del processo di unificazione europea, accelerata dalla crisi economica e dall’imposizione delle politiche di austerità, ha rinnovato questa tensione. Alla tecnocrazia di Bruxelles e all’Ue a trazione tedesche, le destre propongono un ritorno allo stato nazione, che ha come corollario un rinnovato nazionalismo e la difesa dell’identità nazionale. Un’Europa dei popoli e di piccole o grandi patrie, a seconda che sia agitata da movimenti etnoregionalisti o da forze nazionali come il partito della Le Pen, che abbia come orizzonte geopolitico l’Eurasia e come solido alleato la Russia.

L’altra ragione risiede nel fatto che la politica di potenza di Vladimir Putin ha reimpiegato una pluralità di simboli e discorsi identitari. Così viene recuperato anche il periodo sovietico come esempio di costruzione della Grande Russia, lungo il quale sarebbe scorso, sotterraneo ma forte, lo spirito nazionale russo, sopravvissuto all’ideologia collettivista e cammuffatosi sotto i panni dell’internazionalismo comunista. Anche la religione ortodossa, che ha nel suo dna l’idea di Mosca come Terza Roma, viene impiegata nella costruzione di un nuovo discorso nazionalista. Ma quello che più affascina le destre europee è che Putin presenta la sua Russia come un’alternativa al mondialismo e al pensiero unico di matrice americana, opponendo alla pretesa universalità del liberalismo occidentale la tradizione nazionale. La difesa dell’identità nazionale va così a braccetto con una gerarchizzazione della cittadinanza tra russi e non russi, ma anche tra russi di seria a e russi di serie b, con l’ostilità all’immigrazione e serve come humus ideologico e giustificazione ad una rinnovata politica di potenza.

Wu Ming 1

Per quanto riguarda l’intervento russo in Siria, non ci vuole un chiaroveggente per dire che Putin aiuterà l’occidente a fare ulteriori danni in Medio Oriente e nel mondo musulmano in genere. Quando la Russia ha cominciato a bombardare, tutta l’accozzaglia di fascisti, rossobruni e filosovietici in ritardo ha innalzato cori da stadio, in un tripudio di discorsi come: «Putin è l’unico che può sconfiggere il terrorismo islamico! Per fortuna è arrivato Lui! Lui sì che spazzerà via i terroristi!».

Per capire che erano cazzate, sarebbe bastato guardare alla Cecenia. La seconda guerra cecena, quella in cui la Russia “riconquistò” i territori che si erano dichiarati indipendenti, cominciò nel 1999 e fu dichiarata vinta nel 2009, con un discorso di Kadyrov non meno campato in aria di quello di Bush sulla portaerei Lincoln: «La guerra è finita, il nido del terrorismo è stato schiacciato» e così via… In realtà il conflitto ceceno ha alimentato il circolo vizioso non meno delle guerre americane in Afghanistan e Iraq. Dopo anni di repressione putiniana, in Cecenia l’islamismo politico è più diffuso di prima e il paese è diventato una fabbrica di foreign fighters islamofascisti. Alcune stime dicono che a combattere con Daesh in Iraq e Siria ci siano almeno tremila ceceni. Non vedo perché i metodi da Uomo-Forte-col-cazzo-duro debbano funzionare in un teatro di guerra complicato come la Siria, quando sono già falliti in una situazione più “lineare” come quella cecena.

Credo che a portare fuori strada sia il parallelismo – fatto da Putin e da tanti altri – tra i bombardamenti sulla Siria e la guerra degli Alleati contro Hitler. Un parallelismo banale, abusato e poco calzante. Una Reductio ad Hitlerum ormai non si nega a nessuno, e certo Daesh la merita più di altri, ma è una scorciatoia, un modo di decontestualizzare. Dire che «dobbiamo fare come nella seconda guerra mondiale» attiva un frame familiare a tutti: le forze del Bene combattono unite contro il Male, un Male assoluto che viene da fuori, un Male del quale non abbiamo colpe, Hitler era pazzo, quelli dell’ISIS sono pazzi, Hitler era estraneo ai «valori dell’occidente», e anche l’ISIS lo è… Tutto molto facile, e consolatorio, e fuorviante, ma suggestivo. Sono immagini che – avrebbe detto Watlawick – «bloccano l’emisfero sinistro del cervello», inibiscono il pensiero razionale. Di fronte a Hitler, che tentennamenti potresti mai avere? Union sacrée subito! Guerra! Stato d’emergenza! Bombardamenti alla carlona! Difendiamo le nostre libertà rinunciando a esse!

Che poi questo parallelismo Daesh-Hitler lo faccia anche gente che celebra ogni giorno la Repubblica di Salò (cioè uno stato-fantoccio voluto e tenuto in piedi da Hitler) e i caduti fascisti da Mussolini in giù (cioè gli alleati di Hitler), è l’ennesima conferma dei nostri discorsi sul rimosso. Le colpe italiane nella seconda guerra mondiale sono state cancellate col bianchetto, tutto è stato addebitato ai tedeschi, il collaborazionismo è sparito, gli italiani erano tutti impegnati a salvare ebrei.

E così, chiudo il cerchio: tornare ai guasti prodotti dalla prima guerra mondiale, in Italia, in Europa e in Medio Oriente, tornare alle contraddizioni prodotte da quella guerra e mai risolte, è un buon antidoto ai troppo facili – e tossici – parallelismi con la seconda guerra mondiale.

Aggiungo un’ultima cosa: ritengo necessario e ispirante indagare e raccontare i modi in cui tante persone cercarono di sfuggire alla Grande guerra, di praticare una loro resistenza o diserzione, anche intima, anche “molecolare”. Ne L’invisibile ovunque c’è la follia, c’è l’autolesionismo, e l’umorismo, un rifiuto della guerra che sta nelle pieghe della quotidianità… Ci sono inattesi détournements della logica della guerra… È un libro più “introspettivo”… Ciascuno di noi ha bisogno di trovare un ancoraggio interiore, un punto rispetto al quale non retrocedere, un albero maestro a cui legarsi in quelle ore terribili in cui si sentono solo le sirene, quelle di Ulisse e quelle degli allarmi. Senza l’organizzazione e l’azione collettiva non si va da nessuna parte, ma ci sono momenti in cui sei da solo, momenti in cui ti trovi sul ciglio del dirupo. Ci sono storie per quando lotti con gli altri, e storie per quando vacilli su quell’orlo d’abisso, con le ossa delle gambe che sembrano vuote. L’invisibile ovunque lo abbiamo scritto per quei momenti, in quei momenti.