approfondimenti

MONDO

Usa al bivio #13: le tattiche dell’ultima ora

Col traguardo in vista si assottiglia il calcolo dei margini e ogni colpo vale, anche cambiare le regole in corsa in alcuni stati-chiave. Intanto Harris non convince la sinistra pro-pal

Scrivevamo un paio di settimane fa del sistema elettorale che governa le elezioni presidenziali americane e di come il regime uninominale federalista “filtrato” dal collegio elettorale si presti a essere “pilotato” e manipolato. L’interferenza indiretta con l’accesso alle urne per influenzare la partecipazione e, più recentemente, con il conteggio dei voti, fanno parte del processo politico a un livello che difficilmente immagineremmo tollerabile in una democrazia occidentale. Ne sono stata ennesima conferma, negli ultimi giorni, le riforme elettorali che, soprattutto le forze trumpiste, stanno tentando di varare in extremis in alcuni stati chiave. Dalla Georgia, dove nelle scorse settimane i funzionari repubblicani hanno introdotto nuove regole che permetterebbero di “sospendere” la certificazione e condurre “indagini” su ipotetici brogli, è giunta notizia di un nuovo regolamento che imporrebbe il conteggio unicamente manuale delle schede. Motivato dal complottismo su ipotetiche (e ampiamente smentite) irregolarità nella tabulazione automatica, la procedura manuale, assai più onerosa e per la quale non vi è tempo ormai per predisporre ulteriore personale, assicurerebbe che i risultati non possano esser tabulati entro il giorno dopo le elezioni. Il cambiamento getterebbe nel caos le operazioni di scrutinio, creando il tempo presumibilmente per imbastire ricorsi pretestuosi e generando l’incertezza in cui tentare di ribaltare eventuali risultati sfavorevoli (chiedendo ad esempio che il conteggio venga sospeso in attesa di “accertamenti”).

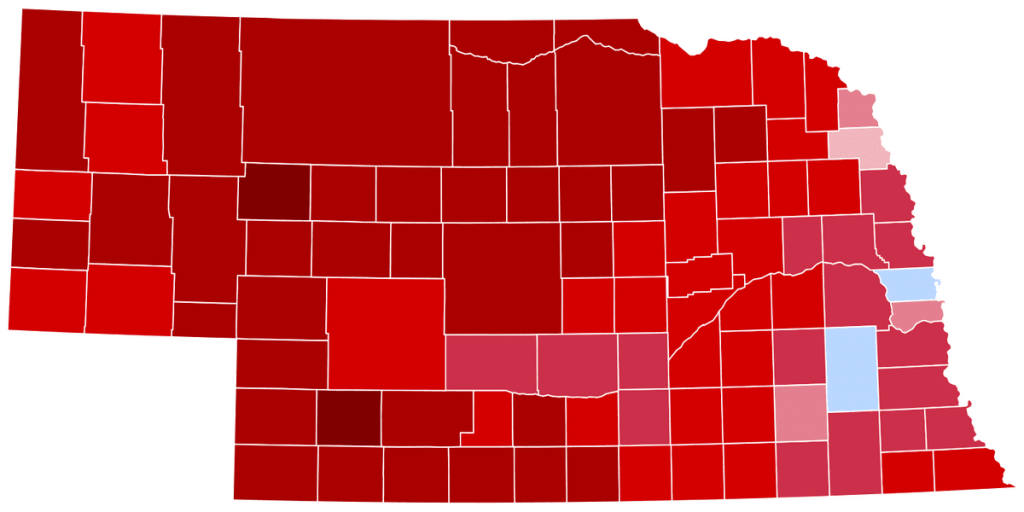

Il regolamento è stato subito elogiato da Trump, mentre gli operatori GOP prendevano di mira un altro stato potenzialmente cruciale. Il Nebraska, con meno di 2 milioni di abitanti (e circa 600.000 aventi diritto) è, con il Maine, uno di due soli stati che assegna grandi elettori proporzionalmente. In soldoni significa che dei cinque disponibili in quello stato, quattro (eletti in zone rurali) sono affidabilmente repubblicani, mentre il collegio di Omaha solitamente esprime un unico elettore democratico. Sembra triviale, ma quell’unico voto può fare una differenza cruciale permettendo potenzialmente a Kamala Harris di raggiungere i 270 voti necessari con solo tre vittorie nei sette “swing states” (Michigan, Wisconsin e Pennsylvania). La scorsa settimana Lindsay Graham, principale alleato di Trump in Senato, si è recato in Nebraska per convincere il governo locale (cui competono le regole elettorali) di adottare il sistema uninominale secco, che produrrebbe 5 voti repubblicani togliendo alla Harris quell’unico ma determinante voto.

I risultati delle elezioni presidenziali del 2016 in Nebraska. Da Wikimedia Commons

Il caso dell’“elettore libero” del Nebraska è paradigmatico del paradosso elettorale americano. Dimostra quanto il sistema basato sui collegi uninominali sia una falsatura della volontà popolare e sottolinea l’incoerenza di un sistema che contiene le arbitrarie eccezioni proporzionali in due piccoli stati. Infine, rivela quanto spudoratamente un partito politico possa brigare per modificarlo a proprio favore cinque settimane prima del voto. Entrambe le riforme proposte verranno probabilmente contestate in tribunale, ma il fatto che, mentre in diversi stati le schede sono già state spedite per posta, singole giurisdizioni possano adoperarsi per adottare modifiche così palesemente favorevoli a uno dei candidati rende l’idea della volubilità del sistema elettorale nella sua attuale configurazione.

Contemporaneamente è ancora in via di definizione un’ulteriore variabile che potrebbe risultare determinante: chi apparirà, accanto ai due principali candidati, sulle schede di voto in ognuno dei cinquanta stati. In questo caso è ancora più evidente la disfunzione di un sistema che delega l’elezione alla massima carica federale a 50 diverse giurisdizioni. Ogni singolo stato definisce infatti con ampia autonomia le modalità dell’elezione, compresi i requisiti per iscriversi alle liste elettorali, la legalità del voto per corrispondenza, il numero e l’ubicazione dei seggi e via dicendo. E ogni stato ha anche regole e scadenze specifiche per certificare le candidature. Alcuni, ad esempio, richiedono petizioni con un numero minimo di firme, altri stabiliscono soglie di voti ottenuti nelle primarie e così via. Il risultato è che a novembre, oltre a Trump e Harris, in 46 stati concorrerà anche il candidato del partito Liberista (Chase Russel Oliver), in 38 la candidata dei verdi (Jill Stein), in 31 l’indipendente Robert Kennedy Jr., in 19 la socialista Claudia de la Cruz, in 15 l’antimperialista Cornell West e in soli 11 sarà possibile votare per l’integralista Randall Allen Terry. Ancora una volta si tratta di un dato “marginale’” che potrà però incidere in modo determinate negli stati in bilico, dove non a caso sono ancora in corso ricorsi e contro-ricorsi sui nominativi da stampare sulle schede. Robert Kennedy Jr., ad esempio, si è ritirato dalla corsa il mese scorso dopo aver patteggiato una nomina (apparentemente a ministro della salute e del benessere) nell’ipotetico prossimo governo Trump. L’intento era di favorire il candidato GOP negli swing states evitando di sottrargli voti. Ma i tribunali di Wisconsin e Michigan hanno decretato che il ritiro è avvenuto troppo tardi e che il nome di Kennedy apparirà in quei due stati dove anche pochi voti (ad esempio no-vax) “dirottati” su RFK Jr. potrebbero gravemente nuocere a Trump.

Buone notizie per Harris, quindi, come anche la sentenza che ha escluso la verde Jill Stein dalle schede in Nevada, e di Cornell West da quelle del Pennsylvania, dove avrebbero potuto sottrarre preziosi voti alla sinistra dei democratici. Entrambi compariranno però sulle schede di Wisconsin e Michigan, due stati dai margini probabilmente millimetrici, dove Harris non può permettersi di perdere anche piccole quantità di voti. Lo scenario non è solo plausibile, ma ha precedenti storici. Se nel 2020, anche una parte degli elettori che hanno votato Jill Stein (Verdi) in Michigan, Wisconsin e Pennsylvania, fossero confluiti sui Dem, Hillary Clinton sarebbe stata presidente. Nell 2000, sempre per i verdi, il candidato Ralph Nader ottenne quasi 100.000 voti in Florida, lo stato dove George Bush vinse la Casa Bianca con 537 voti di scarto su Al Gore. Non sorprende quindi che Stein, senza alcun potenziale di vittoria, ma con concreta possibilità di precluderla a Harris, sia invisa ai democratici. O che Trump abbia dichiarato: «Mi piace Cornel West, e anche Jill Stein. Sapete perché? Sottraggono voti solo ai democratici, mentre Kennedy forse 50/50». In sostanza, anche questa volta potrebbero essere poche migliaia di voti di “protesta” a decidere l’elezione. E alcuni di questi non saranno stati frutto di manovre politiche, quanto interamente colpa della stessa campagna Harris. La scorsa settimana il movimento Uncommitted ha dichiarato che non sosterrà ufficialmente la sua candidatura. Durante le primarie, il movimento aveva dirottato il voto di Palestinesi-Americani e musulmani democratici da Biden a “non allineato”, esprimendo la protesta della comunità per il sostegno incondizionato a Israele. In Michigan, lo stato con la maggiore concentrazione di Arabo-Americani gli uncommitted avevano ottenuto più di 100.000 voti, mandando 138 delegati alla Convention del partito. A Chicago avevano chiesto che a un loro rappresentante fosse data la parola dal palco del congresso. Il rifiuto era però stato perentorio, anche quando i delegati avevano tenuto un sit-in all’esterno del palazzetto durante l’intera ultima notte e malgrado la tentata mediazione di Alexandria Ocasio-Cortez e altri esponenti. L’amarezza è aumentata quando ogni altra richiesta di incontrare famigliari americani delle vittime dell’eccidio di Gaza è stata successivamente ugualmente respinta da Kamala Harris. Molti uncommitted hanno legami con la sinistra del partito, come Layla Elabed, sorella della parlamentare del Michigan Rashida Tlaib. Ma l’intransigenza di Harris, che non è mai andata oltre le dichiarazioni prammatiche sul “diritto di difesa di Israele”, paritario rispetto a quello della “autodeterminazione” palestinese, ha infine reso inevitabile la rottura con una comunità martoriata dalla strage infinita.

Un sondaggio pubblicato la scorsa settimana indica che fra i musulmani del Michigan le intenzioni di voto sarebbero ora al 40% per la verde Jill Stein, 18% per Trump e 12% per Harris. Malgrado il continuativo sostegno di alcuni esponenti di punta come Keith Ellison e Ilhan Omar, le defezioni musulmane potrebbero costare a Kamala Harris il Midwest e quindi le elezioni. «Il rifiuto della vicepresidente Harris di modificare le forniture incondizionate di armamenti» – si legge nel comunicato uncommitted – «o perfino di adottare a questo riguardo le esistenti regole umanitarie americane e internazionali ha reso impossibile il nostro sostegno». Nel groviglio di dinamiche incrociate, non è ancora escluso che possa essere la guerra sempre più fuori controllo a ritorcersi fatalmente contro Kamala Harris.

In copertina: immagine dell’adesivo che viene dato ai e alle votanti nei seggi statunitensi. Da Flickr (US Department of State photo archive)

SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS

Per sostenere Dinamopress abbiamo attivato una nuova raccolta fondi diretta. Vi chiediamo di donare tramite paypal direttamente sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno