cult

CULT

Cosa si nasconde dietro la fabbricazione di una console per videogiochi

Non è possibile descrivere e identificare totalmente la complessità dei processi umani e non umani che contribuiscono alla produzione di un oggetto come una console per videogiochi. È necessaria una nuova prospettiva incentrata sullo studio di produzione, distribuzione e uso per ridurne l’impatto ambientale

Questo è un estratto da UDO. Guida ai videogiochi nell’Antropocene di Matteo Lupetti, rimaneggiato dall’autorǝ originale per la pubblicazione online. Ringraziamo Nuove Sido per la gentile concessione.

L’hardware su cui girano i videogiochi, e il videogioco stesso, sono una merce. Una merce inquinante: è un aspetto che dovrebbe essere sempre più rilevante in sede critica, quando scriviamo dell’ultima console o recensiamo l’ultimo videogioco. Anche per quanto riguarda i videogiochi è necessario insomma cominciare a chiederci, come ha fatto Christina Gratorp su Eurozine, «perché sviluppiamo tecnologia. Quali funzionalità giustificano il consumo delle risorse della Terra?».

Secondo The Shift Project, nel 2018 il settore dell’informatica, di cui il videogioco fa parte, era responsabile del 3,7% delle emissioni globali di anidride carbonica, una quantità superiore a quella emessa dall’industria aeronautica civile (2%) e che è destinata a crescere considerevolmente nei prossimi anni. Lotfi Belkhir e Ahmed Elmelig hanno valutato che nel 2040 l’industria informatica potrebbe arrivare a essere responsabile del 14% delle emissioni sul pianeta.

È dunque necessaria una nuova prospettiva, che sia incentrata sullo studio di produzione, distribuzione e uso del videogioco per ridurne l’impatto ambientale. Nel suo libro Digital Games After Climate Change (Palgrave Macmillan, 2022), il ricercatore e fondatore di AfterClimate Benjamin J. Abraham scrive: «Non mi entusiasma particolarmente vedere videogiochi che rappresentano o traducono meccanicamente questo o quel processo ecologico […]. Non penso che sia una priorità per un’industria videoludica ecosostenibile. Anzi, penso che questo tipo di operazioni tenda a distrarre, sottraendo sforzo e impegno che potrebbero essere meglio spesi riducendo veramente le emissioni di anidride carbonica».

Si tratta dell’approccio che Thomas Apperley e Darshana Jayemanne hanno definito «la svolta materiale negli studi del videogioco». Il videogioco viene letto attraverso una lente etnografica all’interno dei contesti sociali e culturali in cui viene giocato e all’interno di ecosistemi digitali più ampi. Viene letto come prodotto del lavoro di persone. E viene letto anche alla luce della sua piattaforma tecnologica, dell’hardware su cui gira e che ne permette l’esistenza. A questa specifica prospettiva, collegata all’archeologia dei media e chiamata platform studies, studi della piattaforma, ha contribuito soprattutto un’omonima collana di The MIT Press, inaugurata nel 2009 da Nick Montfort e Ian Bogost con Racing the Beam: The Atari Video Computer System. Già nel 2001, d’altra parte, il teorico dei nuovi media Lev Manovich parlava di quelli che egli definì “studi del software,” cioè lo studio dei media tecnologici sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista computazionale sia dal punto di vista dell’interazione tra questi due livelli.

A partire da un intervento di Montfort, lǝ studiosǝ usano l’espressione “screen essentialism,” ossia purismo dello schermo, per discutere le limitazioni di un approccio all’arte digitale che si concentri unicamente sullo schermo e su ciò che viene visualizzato su esso, ignorando tutto il resto, dalla carta su cui erano stampati i risultati dei primi computer (e dei primi videogiochi per computer) al reale funzionamento di hardware e software. Qui stiamo cercando di evitare proprio un simile approccio, un approccio che consideri solo ciò che vediamo sui monitor senza capire come, perché e secondo quali percorsi quelle immagini e quei suoni appaiano. Per farlo, dobbiamo guardare anche come nasce la macchina stessa. Dobbiamo studiare l’oggetto come qualcosa che ha un percorso storico e industriale.

Anche nell’industria videoludica, come in altri comparti dell’industria tecnologica, vediamo continuamente il tentativo da parte delle compagnie, e di settori della critica, di nascondere e rimuovere i processi produttivi, lavorativi, distributivi e in generale le condizioni materiali che stanno alla base di ciò che giochiamo. «I giochi sono ancora magici», dichiarò nel 2018 Dan Houser, allora direttore creativo di Rockstar Games che sviluppa la celebre serie di esplorazione e rapine Grand Theft Auto. «È come se fossero fatti da elfi. Accendi lo schermo e c’è un mondo nella TV. Penso che ci sia tutto da guadagnare dal non sapere come sono fatti».

Lǝ lavoratorǝ, spiega Karl Marx, sono alienatǝ da ciò che producono perché, ridottǝ a forza-lavoro affittata dalla classe capitalista, lo producono senza che il risultato appartenga loro. Contemporaneamente, come consumatorǝ sono alienatǝ dai processi di produzione delle merci consumate. Un’alienazione possibile proprio perché il prodotto è sganciato da chi lo produce, perché gli oggetti ci appaiono indipendenti dai processi che li hanno creati. In questo senso, la sospensione dell’incredulità, pensare di essere di fronte a un mondo magico e non a un software, è funzionale alla nostra alienazione dai processi produttivi e materiali che stanno dietro e dentro il videogioco.

Le merci appaiono allora dotate di un loro valore intrinseco, slegato da chi le ha prodotte e in generale dalla loro produzione. Non sappiamo chi abbia fabbricato il videogioco a cui stiamo giocando perché chi lo ha prodotto lo ha fatto per qualcunǝ altrǝ: il videogioco è di Nintendo e costa 60 euro. A questo punto, scrive Marx, «l’oggetto che il lavoro produce, il prodotto del lavoro, si contrappone a esso come un essere estraneo, come una potenza indipendente da colui che lo produce” (la traduzione è di Norberto Bobbio, per l’edizione Einaudi del 1975 di Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844). La merce prende una vita tutta sua, indipendente dai processi umani che la producono e la regolano, e l’essere umano diventa oggetto della merce (e dei processi che la controllano) quando dovrebbe invece essere soggetto.

Non è possibile descrivere e identificare totalmente la complessità dei processi umani e non umani che contribuiscono alla produzione di un oggetto come una console per videogiochi, ma dobbiamo almeno provare a pensarla. “Siamo proprietari di questi oggetti ma siamo spossessati della comprensione del loro funzionamento” ha spiegato il giornalista Guillaume Pitron. «E noi, proprio perché spodestati dalla conoscenza del loro funzionamento, non abbiamo controllo sul costo ecologico e di fabbricazione di questi oggetti».

L’hardware su cui il videogioco gira viene fabbricato grazie all’estrazione di metalli in tutto il mondo. E subito incontriamo problemi nel nostro tentativo di capire questi processi, perché le compagnie non dichiarano metodicamente quali materiali usano per fabbricare le loro macchine, né da dove questi materiali provengono, né attraverso quali processi sono ottenuti, né come sono assemblati, né a cosa servono.

Il giornalista Brian Merchant ha identificato e descritto nel suo libro The One Device: The Secret History of the iPhone (Little, Brown and Company, 2017) gli elementi contenuti in un iPhone, che oggi è uno dei principali dispositivi di gioco (secondo l’agenzia Newzoo, nel 2022 il 50% degli incassi del settore videoludico sono stati su smartphone). In un iPhone troviamo, limitandoci a metalli e semimetalli, alluminio, arsenico, oro, bismuto, calcio, cobalto, cromo, rame, ferro, gallio, potassio, litio, magnesio, manganese, molibdeno, nichel, piombo, silicio, stagno, tantalio, titanio, tungsteno, vanadio e zinco. Ognuno di questi metalli, quale più e quale meno, ha un costo umano e ambientale legato alla sua estrazione, alla raffinazione, al trasporto, sia del minerale vero e proprio sia dei detriti della sua estrazione, e alla lavorazione.

Il critico videoludico Lewis Gordon ha smontato una console PlayStation 4 di Sony per la testata online The Verge, ha descritto i materiali che sono al suo interno e ha cercato di capire quale sia stato l’impatto ambientale della fabbricazione di queste componenti. C’è per esempio (e non è sorprendente) l’acrilonitrile-butadiene-stirene, ABS, che è la stessa plastica di cui per esempio son fatti i mattoncini LEGO e, come quasi tutte le plastiche, un derivato del petrolio, una miscela di idrocarburi provenienti da centinaia milioni di anni di decomposizione di materiali biologici. Penso che la quotidianità, la mediocrità persino, delle plastiche ci porti a sottovalutare la quantità di vita non umana e di tempo conservata al loro interno. Un’eternità espulsa dalla terra e precipitata in uno spazzolino da denti. Abraham, nel già citato Digital Games After Climate Change, ha invece identificato tutti gli elementi presenti nel processore di una console PlayStation 4 e ha individuato quantità rilevanti di magnesio, alluminio, titanio, cromo, nichel, rame, zinco, gallio, palladio, argento, cadmio, indio, stagno, bario, oro, piombo e bismuto.

Alcuni dei minerali citati sopra, individuati sia nell’iPhone sia nella PlayStation 4, fanno parte dei cosiddetti conflict mineral: stagno, tantalio, tungsteno e oro. In Africa, per esempio nella regione della Repubblica Democratica del Congo, i profitti ottenuti tramite il commercio dei conflict mineral vengono spesso utilizzati per finanziare milizie armate: per questo esistono regolamentazioni sempre più stringenti che richiedono che le industrie tecnologiche certifichino la catena dei loro fornitori quando usano metalli provenienti da queste aree. Nella Repubblica Democratica del Congo viene anche estratto il cobalto, che si trova quasi esclusivamente qui. Serve (al momento almeno) per le batterie ricaricabili al litio che troviamo in molti apparecchi, tra cui gli smartphone e i gamepad delle console, e viene estratto a volte a mani nude e da manodopera minorile, pur essendo tossico.

Ci sono poi le cosiddette terre rare: scandio, ittrio, lantanio, cerio, praseodimio, neodimio, promezio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio, itterbio, lutezio. Questi metalli non sono propriamente rari: si trovano in basse concentrazioni, mescolati ad altri minerali spesso radioattivi da cui sono difficilmente separabili. La loro estrazione è quindi costosa e per purificarli servono grandi quantitativi di acqua, che durante il processo si carica di sostanze tossiche e deve poi essere smaltita. Per questi motivi sono particolarmente preziosi i luoghi dove le terre rare possono essere estratte in quantità, con manodopera a basso costo e magari senza doversi preoccupare di stringenti regolamentazioni ambientali. Nel 2022, la Cina, pur possedendo solo un terzo delle risorse di terre rare note, estraeva il 60% delle terre rare usate nel mondo e ne raffinava l’85%.

Serve il litio, per le batterie. I deserti salati del Sud America (Argentina, Bolivia e Cile) sono una delle principali zone sfruttate per ottenerlo e conterrebbero più della metà delle sue riserve globali utilizzabili, ma sono anche una delle zone più secche del pianeta, mentre centinaia di milioni di litri di acqua vengono consumati per ogni tonnellata di litio estratto. L’estrazione del litio al Salar de Atacama, il più grande lago salino cileno e una delle principali fonti di litio al mondo, ha consumato il 65% dell’acqua della regione, a discapito delle comunità locali.

Dove le popolazioni locali non vengono direttamente sfruttate vengono comunque danneggiate dalle attività estrattive. Il rapporto dell’inchiesta pubblica canadese National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls ha documentato il legame tra l’insediamento in una zona di lavoratorǝ del settore estrattivo, in larga parte uomini, e violenze verso donne, ragazze e persone non cisgenere e non eterosessuali indigene, a volte spinte o obbligate a prostituirsi. Dove gli uomini si trasferiscono per lavorare allo sviluppo di attività estrattive ragazzine indigene spariscono, per poi magari essere ritrovate morte. Come ha dichiarato nel 2021 l’attivista Delee Nikal, appartenente alla comunità wetʼsuwetʼen, durante una manifestazione in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Glasgow, «il femminicidio è direttamente legato all’ecocidio».

I metalli vengono usati, soprattutto in leghe, per costruire componenti come i circuiti integrati, oggi un termine sinonimo di chip o microchip. In origine, circuito integrato indicava il piccolo circuito elettrico stampato sul chip, una piastrina di un materiale con la particolare proprietà di essere un semiconduttore, cioè capace di condurre l’elettricità ma in misura minore rispetto a un vero e proprio conduttore come il rame usato negli impianti elettrici. Al momento solo alcune aziende di pochi paesi costruiscono i microchip più avanzati: la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) fabbrica da sola più della metà dei chip usati in tutto il mondo. Inoltre un’unica compagnia, l’Advanced Semiconductor Materials Lithography dei Paesi Bassi, produce le macchine necessarie per il processo di (sentite qui) litografia ultravioletta estrema, necessario per i microcircuiti più avanzati. Da queste compagnie dipende quindi il funzionamento di tutta la tecnologia globale, ma loro stesse dipendono da una rete globale di forniture di macchinari e materie prime.

Le componenti vengono poi ulteriormente assemblate in macchine, per esempio in una console, secondo i progetti di chi ha ideato l’hardware rispettando limiti e potenzialità delle componenti che sapeva avrebbe avuto a disposizione. E queste macchine, imballate e inscatolate, vengono infine trasportate e distribuite in tutto il mondo.

Anche questo non è un processo indolore. Negli stabilimenti della compagnia taiwanese Foxconn (Hon Hai Precision Industry) in Taiwan, in Cina e sempre di più anche in altri paesi vengono prodotti molti dei dispositivi di compagnie come Apple, Huawei e Xiaomi e molte delle macchine di Nintendo, Sony e Microsoft, le tre principali aziende che al momento fabbricano console per videogiochi.

Le compagnie tecnologiche si affidano a manifatture asiatiche non solo per il basso costo della manodopera, che influisce tutto sommato poco sul prezzo finale dei prodotti. L’Asia offre altri vantaggi: un’enorme quantità di ingegnerǝ, la possibilità di assumere rapidamente anche migliaia di persone quando necessario (e di liberarsene altrettanto rapidamente quando invece non servono) e un’efficiente filiera che fa risparmiare il denaro che servirebbe invece per far arrivare componenti da centinaia di posti sparsi in tutto il mondo. Nel 2012 Foxconn fabbricava il 40% degli apparecchi elettronici destinata allǝ consumatorǝ.

Le fabbriche di Foxconn, racconta ancora Merchant, sono sorvegliate come installazioni militari. Il complesso più grande, che si trova nel distretto di Longhua a Shenzhen in Cina, è una città dentro la città: centinaia di migliaia di lavoratorǝ, in gran parte migratǝ da altre zone, si alternano in turni di dodici ore. Quindici fabbriche, dormitori, un’emittente televisiva, negozi, ristoranti, un ospedale. Foxconn City. Il complesso attirò l’attenzione internazionale nel 2010 per una serie di suicidi dovuti alle condizioni di lavoro. La compagnia reagì prontamente: fece installare fuori dagli edifici delle reti per acchiappare i corpi dellǝ lavoratorǝ che si buttavano di sotto. Un rapporto realizzato da venti università di Cina, Hong Kong e Taiwan definì gli stabilimenti di Foxconn «campi di lavoro». Durante la ricerca sono state intervistatǝ 1800 lavoratorǝ in fabbriche cinesi di Foxconn: il 13% di queste persone era svenuto alla catena di montaggio almeno una volta, il 16% aveva ricevuto punizioni corporali e il 38% aveva subito limitazioni illegali alla sua libertà.

Foxconn è stata più volte beccata a impiegare manodopera di età inferiore ai sedici anni, l’età minima per lavorare in Cina, approfittando di programmi di tirocinio per studenti. Durante uno di questi tirocini nella sua fabbrica a Yantai, in Cina, Foxconn ha fatto lavorare studenti alla manifattura delle PlayStation 4, facendo fare loro anche turni notturni e straordinari.

A Zhengzhou, sempre in Cina, Foxconn ha la più grande fabbrica di iPhone al mondo. Foxconn è il principale fornitore di Apple e Apple è il principale cliente di Foxconn: secondo lǝ analistǝ di Fubon Research, nel 2022 Foxconn produceva il 70% degli iPhone distribuiti globalmente. Anche qui troviamo dormitori e negozi e una forza lavoro di centinaia di migliaia di persone (duecentomila nel 2022) che arrivano a fare più di 100 ore di straordinari al mese. iPhone City.

Non ho scelto Foxconn e le sue attività in Cina perché penso che le condizioni della classe lavoratrice siano migliori altrove. Persino il numero di suicidi che avvengono nelle città-fabbriche di Foxconn è comparabile, e anzi inferiore, alla media nazionale cinese. Il punto è che, senza Foxconn e senza le condizioni di lavoro applicate nelle sue fabbriche, i dispositivi su cui giochiamo semplicemente non esisterebbero o almeno non esisterebbero nella forma in cui li conosciamo. «Hai due possibilità: o puoi produrre in fabbriche confortevoli e con buone condizioni di lavoro oppure puoi reinventare il prodotto ogni anno e renderlo migliore, più veloce e più economico, e questo richiede fabbriche con condizioni di lavoro che possono apparire dure per gli standard americani», dichiarò unǝ dirigente Apple a The New York Times.

Difficilmente i nostri dispositivi elettronici e le loro componenti vengono riciclatǝ quando si rompono o non servono più e vengono gettatǝ via. Viene considerato cioè più facile continuare l’estrazione che disassemblare i circuiti e riottenere i minerali dalle leghe. Anche lo smaltimento delle batterie è un processo difficile e inquinante.

Secondo un rapporto del Global E-waste Monitor delle Nazioni Unite, nel 2019 sono state generate 53,6 milioni di tonnellate di rifiuti di dispositivi elettronici, con un aumento del 21% in cinque anni. Solo il 17,4% di questi rifiuti sono stati riciclati. Nel suo libro La guerra dei metalli rari. Il lato oscuro della transizione energetica e digitale (Luiss University Press, 2019), Pitron si chiede se in futuro verremo ricordatǝ come «gente che ha tolto i metalli rari da una buca per rimetterli in un’altra».

Quando il riciclaggio avviene, spesso avviene in condizioni pericolose e dannose per salute e ambiente. Nella grande discarica di Agbogbloshie nella capitale ghanese di Accra dispositivi e circuiti elettronici vengono bruciati per recuperarne il rame e altri metalli preziosi. Vengono fracassati a martellate e le loro plastiche vengono bruciate all’aria aperta, senza misure di sicurezza o di protezione, da parte dei cosiddetti burner boy, giovani e giovanissimi ragazzi migrati da altre regioni. A Seelampur, un sobborgo della città indiana di Delhi, cinquantamila persone tra cui bambinǝ lavorano al recupero dei metalli dai circuiti elettronici, che vengono spezzati a mani nude e poi sciolti negli acidi, anche qui senza alcuna protezione. Luoghi come questi erano ancora responsabili, nel 2019, dell’80% del recupero di materiali dai dispositivi elettronici.

Sapere cosa succede ai nostri dispositivi elettronici quando vengono buttati via vuol dire capire come sono pensati e costruiti, perché i nostri dispositivi elettronici sono fabbricati proprio per essere buttati via. Le nostre macchine, soprattutto smartphone e console, diventano obsolete in tempi relativamente brevi.

Le console, per esempio, hanno attraversato varie generazioni e versioni: più o meno contemporaneamente le aziende principali che le producono (al momento, le già citate Nintendo, Sony e Microsoft) le hanno sostituite presentando nuovi e più potenti modelli. Invece di essere aggiornato, magari sostituendo una sua parte, l’hardware deve essere interamente ricomprato ogni volta. Vediamo questi dispositivi come strumenti in una progressione lineare, e quindi appena è disponibile il prossimo strumento, uno strumento più potente e più performante, è inutile continuare a perdere tempo con il precedente. Una corsa verso una sempre maggiore potenza che ha tra l’altro sminuito il valore dell’efficienza del software e della conoscenza delle singole macchine.

È un’obsolescenza voluta, progettata nei processi produttivi, nell’hardware e nel software: questi dispositivi non sono pensati per essere aggiustabili. Apple è stata persino multata per aver volontariamente rallentato i vecchi modelli di iPhone tramite aggiornamenti al loro software. L’idea di rendere volontaria l’obsolescenza di un oggetto sarebbe nata negli USA durante i primi decenni del secolo scorso. Come spiega Giles Slade in Made to Break: Technology and Obsolescence in America (Harvard University Press, 2006), può trattarsi di un’obsolescenza tecnologica, cioè dovuta al lancio di versioni più efficienti dello stesso prodotto. Può essere un’obsolescenza dinamica, o psicologica, cioè dettata semplicemente dall’arrivo di una nuova versione dello stesso prodotto, senza che ci sia stata innovazione tecnologica oppure con cambiamenti relativamente piccoli. Questo genere di obsolescenza, tipico dell’industria della moda, fu promossa dalla compagnia automobilistica General Motors a partire dal 1923 per convincere le persone a cambiare spesso automobile, e oggi la vediamo applicata nell’industria dello smartphone. Infine può essere un’obsolescenza programmata, che abbia cioè l’obiettivo di far funzionare per meno tempo un certo oggetto in modo che debba essere comprato e ricomprato in continuazione, magari perché vengono usati materiali di bassa qualità per fabbricarlo.

«Non ci curiamo delle nostre macchine, ne abusiamo», dice l’artista e programmatore Taeyoon Choi nell’audiodocumentario New Ways of Seeing del critico e artista James Bridle. “Ma se invece diventassimo lǝ custodi di queste macchine? Se ne avessimo cura invece che controllo? Perché il codice viene essenzialmente usato per controllare persone e database, ma la cura è una relazione reciproca basata sull’interdipendenza”.

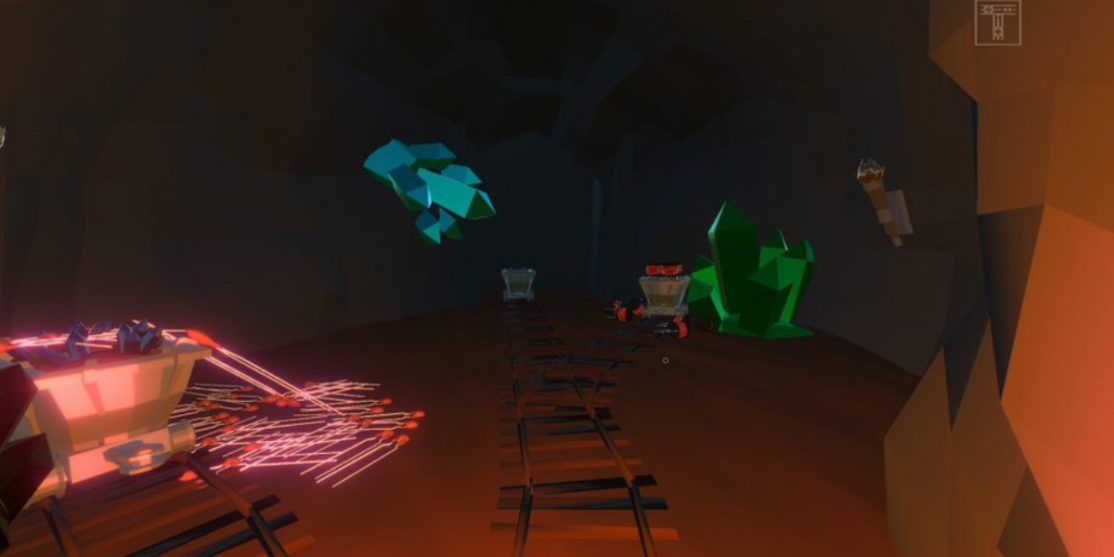

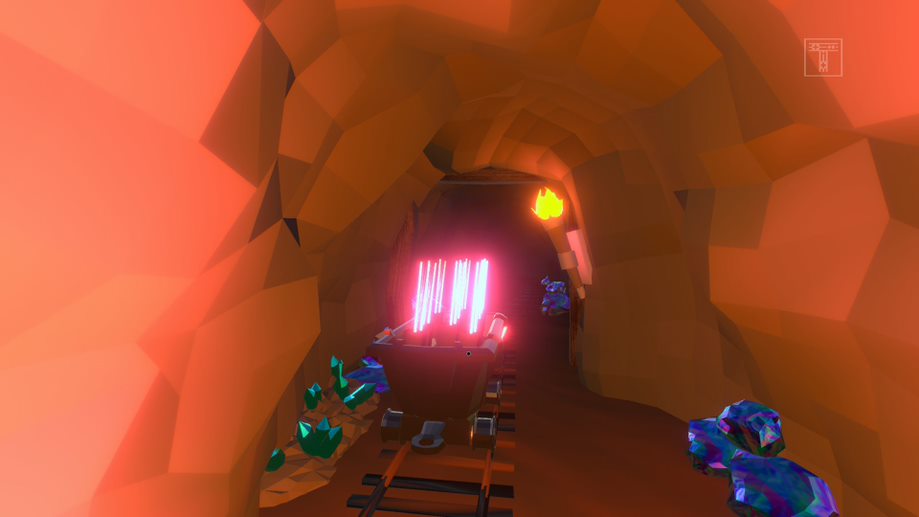

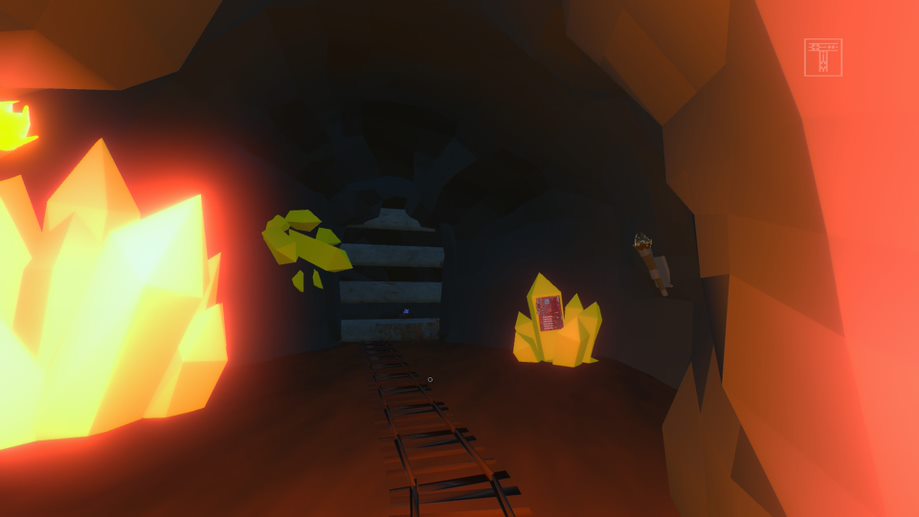

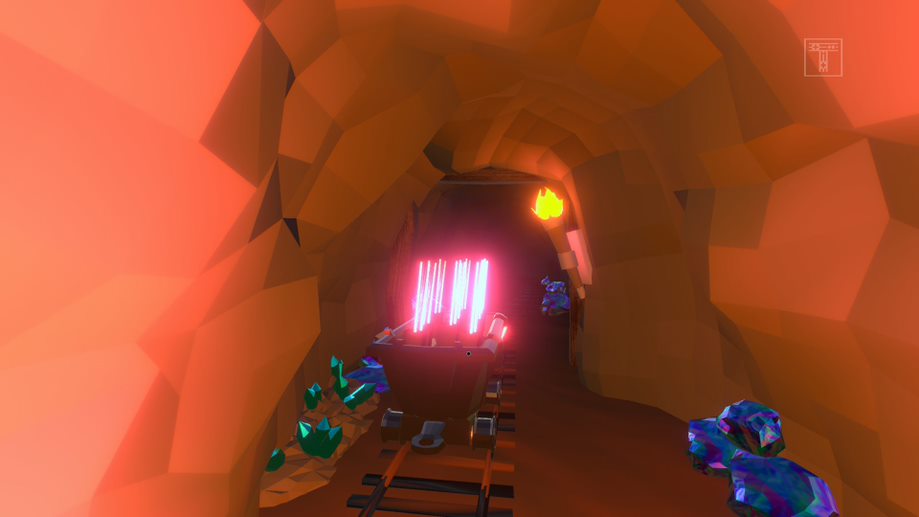

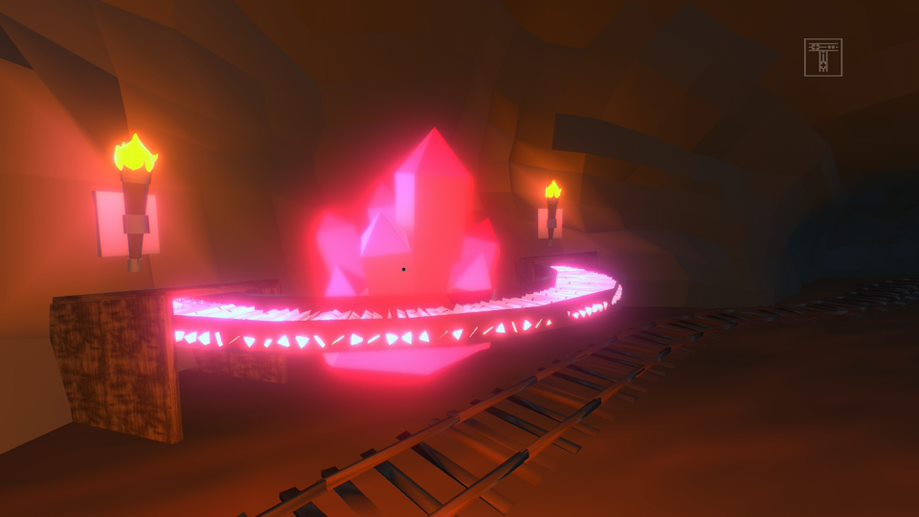

Le immagini che accompagnano l’articolo sono tratte da MINE di Akwasi Bediako Afrane, parte di Triennale Game Collection Vol. 2 curata da Pietro Righi Riva per Triennale Milano. Attraverso l’esplorazione di una miniera, MINE cerca di portare all’attenzione i processi estrattivi nascosti dietro la fabbricazione dei nostri dispositivi elettronici.