OPINIONI

Fra Ddl Zan e harmful speech, dove finisce la libertà di parola?

L’idea che a una pena corrisponda un cambiamento della persona che ha sbagliato sembra una versione laica della confessione: occorre invece passare da un paradigma “eziologico” a uno basato sulla cura

Più che un fallimento del movimento Lgbtqia+ il Ddl Zan è stato un fallimento della politica istituzionale. Un modo di fare politica e un partito, il Pd, che hanno scelto, se non proprio deliberatamente di togliersi la responsabilità civile di tenere conto di una parte della popolazione che chiedeva non una tutela ma una presa in carico simbolica di un problema, quantomeno una debole presa di posizione.

Una parte del movimento ha criticato da subito l’impostazione penale del Ddl Zan. Nell’ottica generale di promuovere comunque l’avanzamento della legge si è pensato di non rimetterne in discussione lo stampo punitivo.

Con gli strumenti e le risorse che si avevano (le piazze, qualche parlamentare e qualche articolo sui giornali) e con la stampa decisamente approssimativa o apertamente contro, le azioni dal basso, dove si intende qualsiasi spinta non

provenga dalle istituzioni, non avrebbero potuto fare più di così.

La mentalità di sopraffazione che abbiamo visto in Parlamento, con grandi feste e abbracci come la destra avesse vinto uno scudetto, la si può trovare fuori dalle cosiddette stanze del potere. E per contrastare quella fuori forse non bastano dieci, cento, mille piazze.

A questo punto però ci sarebbe anche il modo di porsi l’interrogativo se l’idea di giustizia penale possa essere un’idea di giustizia che ci rappresenta, un’idea di giustizia sociale. Un’idea di giustizia che non vuol dire solo quello-che-succede-in tribunale ma anche quello-che-succede-tra-persone. Portando avanti un concetto giustizialista e forcaiolo, per esempio, non è improbabile che mi comporti allo stesso modo nella mia vita privata. Allo stesso modo un’idea gerarchica della società si rifletterà sul modo in cui vedo i rapporti interpersonali, cioè mai orizzontali ed egualitari.

Un movimento che ha come obiettivo la liberazione dovrebbe quantomeno tenere in considerazione una serie di cose. Sarà banale ribadirlo perché suona come una fricchettonata, ma se la liberazione non parte dal singolo e dai rapporti quotidiani, rischia di essere inutile. È qui, quando tutto sembra indicare una apoliticità e una quotidianità spensierata, che il personale diventa realmente politico, non solo in piazza o non solo nel performare un politico in un luogo pubblico.

(Lisa Capasso)

Tornando al Ddl Zan, una risposta punitiva a un reato di hate speech, che sia una multa, dei lavori socialmente utili o peggio una detenzione, non cambia chi ha commesso il reato. Anzi è molto probabile che peggiori la situazione. Il carcere non è assolutamente un luogo dove poter fare ammenda dei propri sbagli, è anzi un luogo violento, gerarchico e dove regna la stessa logica di sopraffazione.

L’idea che a una pena corrisponda un cambiamento sembra una versione laica della confessione (spontanea ma moralmente obbligatoria), dove a una colpa corrisponde una pena che dovrebbe portare a un’assoluzione e a un sollievo immediato. Pensare a un’altra idea di giustizia implica anche pensare ad altri modi per gestire la violenza, le disuguaglianze. Un’altra idea di giustizia implica l’abolizione delle carceri e il ridimensionamento delle forze dell’ordine. E tutto questo è estremamente faticoso e impegnativo, anche in confronto a una semplice ed eventuale aggravante per omolesbobitransfobia.

Colpa, penitenza, assoluzione, pena, sono concetti in comune con la cultura secolare cattolica, in uno stato laico dovrebbero essere messi in discussione e non presi come capisaldi etici della vita pubblica.

Anche l’idea stessa di hate speech si basa sulla matrice dell’odio, come fosse un peccato capitale, e non su altri parametri, ad esempio chi subisce o l’entità del danno di chi subisce. Ci ritrovo quasi anche una traccia di un reato patrimoniale, dove il patrimonio è l’identità stessa della persona, un bene assoluto da preservare.

Introdurre questa aggravante, così come i reati previsti dalla legge Mancino, comporta che la libertà di parola non è un vasto campo di libertà infinita ma qualcosa di potenzialmente dannoso. Chi deve regolare la libertà di parola nel caso questa parola implicasse un danno? Se non c’è una gestione autonoma e consapevole di questo rischio, sarà qualcosa di esterno che potrebbe gestirne le conseguenze. Il gruppo sociale oppure lo Stato. Per quanto riguarda l’impostazione del Ddl Zan la cosa si configura così: lo Stato agisce penalmente contro chi ha commesso un reato di discorso d’odio.

Specularmente abbiamo chi ha subito il reato d’odio, del/la quale lo Stato non si occupa ma che potrebbe avere al massimo un risarcimento economico, a seconda anche degli avvocati e dalla loro parcella. Prendo in prestito l’idea di harmful speech della filosofa Mary Kate McGowan per provare a capovolgere la questione e spostare l’attenzione da chi compie a chi subisce. Secondo McGowan lo harmful speech non è solo un discorso che causa un danno ma costituisce esso stesso un danno. L’odio dello hate speech può essere contestato – era solo una battuta, ma dai, era un complimento, non si può più dire niente e così via. Il suo effetto no.

Se consideriamo quante molestie non formalizzabile in una denuncia, uno su tutti il catcalling, quanta violenza psicologica, quanta violenza non denunciata, c’è solo contro le donne e popolazione Lgbtqia+.

Questo porta a capovolgere il punto di vista. Da uno eziologico a uno basato sulla cura. Non a caso i progetti di centri antiviolenza, di percorsi fuoriuscita dalla violenza, delle case rifugio sono spesso progetti di partecipazione dal basso che poi ottengono magari con fatica un riconoscimento istituzionale. Occuparsi di chi ha subito un discorso dannoso è la base della democrazia, quasi se non più importante della libertà di parola.

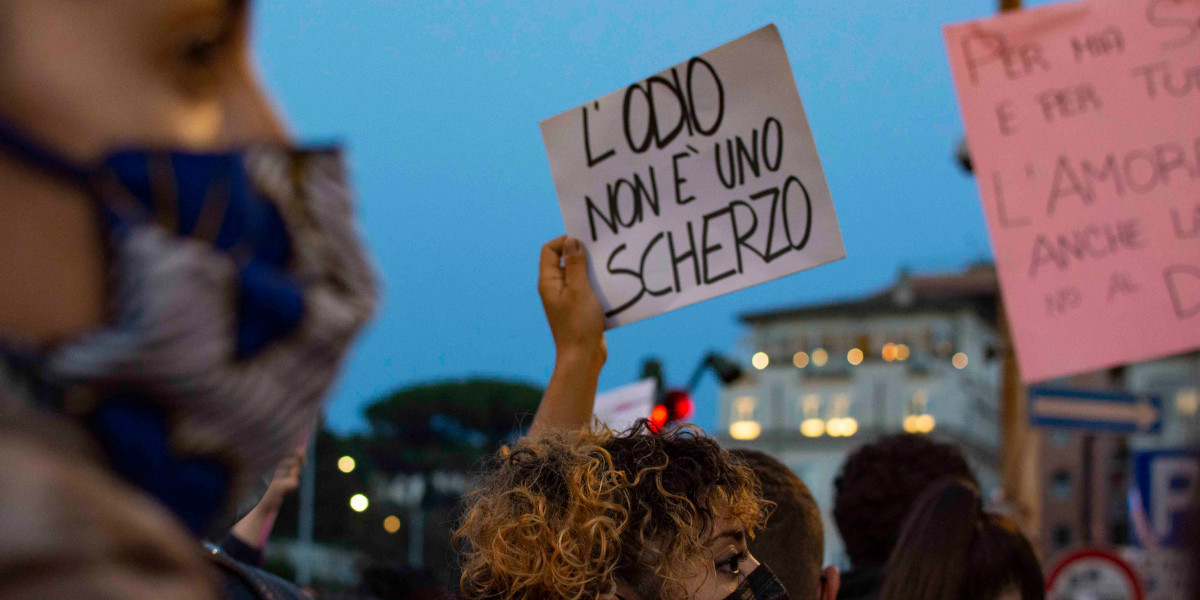

Immagine di copertina di Lisa Capasso