cult

CULT

The Best of 2020. I Film

Nell’anno della pandemia l’intera filiera dell’industria cinematografica ha assistito a una rivoluzione digitale senza precedenti. In un panorama sempre più incerto restano quei (pochi) film che hanno sfidato la sala tradizionale o (i molti che) vi hanno rinunciato cavalcando il crescente interesse delle piattaforme a capitalizzare le opere dei grandi autori. Ecco (in ordine alfabetico) i film che abbiamo amato di più nel 2020

Borat – Seguito di film cinema

di Jason Woliner

In Borat – Seguito di film cinema o più semplicemente Borat 2, interpretato, come il primo, da Sacha Baron Cohen, il mitico Borat viene liberato, dopo aver espiato ai lavori forzati i danni di immagine inferti al suo paese, e incaricato dal Presidente del Kazakistan di regalare una scimmia al vice-presidente Pence, per ingraziarsi Trump. Per una serie di disavventure dovrà sostituire la scimmia con la figlia Tutar (la straordinaria attrice bulgara Marija Bachalova) e compiere un complicato viaggio negli Stati Uniti, nel cui corso partecipa a un congresso repubblicano travestito da membro del KKK, soggiorna alcuni giorni presso seguaci di QAnon, si esibisce con una canzone razzista a un comizio suprematista – tutte queste scene sono state girate in incognito o in segreto al culmine del Covid. Fallito il contatto con Pence, Borat convince la figlia a intervistare e sedurre Rudolph Giuliani, sempre per avvicinarsi a Trump, e qui abbiano la più esilarante candid camera dei tempi recenti, dove l’avvocato fidato del Presidente (poi disastrosamente impegnato nella denuncia dei brogli elettorali fasulli) abbocca fino a sdraiarsi sul letto e prepararsi all’amplesso. La sgangherata vicenda si conclude con il ritorno in patria di Borat e la ritrattazione delle sue originarie posizioni di antisemitismo e antifemminismo, ma del film restano le straordinarie incursioni nella campagna elettorale USA, dove la verità supera qualsiasi immaginazione satirica. Baron Cohen mostra e supera brillantemente il paradosso di una eccessiva popolarità del personaggio, che gli impedirebbe di girare scene a sorpresa, ed entra di prepotenza in una realtà incredibile di complottismo ed esaltazione. Contemporaneamente, interpretando la figura di Abbie Hofman in Il processo ai Chicago 7, egli ha unito simbolicamente la denuncia del losco Nixon nel 1968 a quella del golpista Trump nel 2020. [Augusto Illuminati]

In Borat – Seguito di film cinema o più semplicemente Borat 2, interpretato, come il primo, da Sacha Baron Cohen, il mitico Borat viene liberato, dopo aver espiato ai lavori forzati i danni di immagine inferti al suo paese, e incaricato dal Presidente del Kazakistan di regalare una scimmia al vice-presidente Pence, per ingraziarsi Trump. Per una serie di disavventure dovrà sostituire la scimmia con la figlia Tutar (la straordinaria attrice bulgara Marija Bachalova) e compiere un complicato viaggio negli Stati Uniti, nel cui corso partecipa a un congresso repubblicano travestito da membro del KKK, soggiorna alcuni giorni presso seguaci di QAnon, si esibisce con una canzone razzista a un comizio suprematista – tutte queste scene sono state girate in incognito o in segreto al culmine del Covid. Fallito il contatto con Pence, Borat convince la figlia a intervistare e sedurre Rudolph Giuliani, sempre per avvicinarsi a Trump, e qui abbiano la più esilarante candid camera dei tempi recenti, dove l’avvocato fidato del Presidente (poi disastrosamente impegnato nella denuncia dei brogli elettorali fasulli) abbocca fino a sdraiarsi sul letto e prepararsi all’amplesso. La sgangherata vicenda si conclude con il ritorno in patria di Borat e la ritrattazione delle sue originarie posizioni di antisemitismo e antifemminismo, ma del film restano le straordinarie incursioni nella campagna elettorale USA, dove la verità supera qualsiasi immaginazione satirica. Baron Cohen mostra e supera brillantemente il paradosso di una eccessiva popolarità del personaggio, che gli impedirebbe di girare scene a sorpresa, ed entra di prepotenza in una realtà incredibile di complottismo ed esaltazione. Contemporaneamente, interpretando la figura di Abbie Hofman in Il processo ai Chicago 7, egli ha unito simbolicamente la denuncia del losco Nixon nel 1968 a quella del golpista Trump nel 2020. [Augusto Illuminati]

City Hall

di Frederick Wiseman

Gli ultimi quattro anni di presidenza Trump verranno ricordati come quelli in cui è stato assestato uno dei più violenti e devastanti colpi alle istituzioni democratiche statunitensi, le cui conseguenze si misureranno negli anni a venire. Frederick Wiseman, che il prossimo 1° gennaio compirà 91 anni, è da quasi sessant’anni che porta avanti un lavoro senza eguali di riflessione sulle istituzioni, il cui interesse trascende di gran lunga il solo ambito cinematografico. Ma dopo i primi anni della sua carriera, incentrati sulla denuncia delle istituzioni totali, la sua riflessione si è evoluta (alcuni potrebbero dire, sbagliando, che è diventata più moderata) ed è approdata a uno sguardo di grande complessità e raffinatezza su alcune delle istituzioni pubbliche più importanti della società americana e sul loro valore progressivo nella costruzione di uno spazio pubblico democratico. City Hall, in uscita in questi giorni sulla televisione pubblica americana PBS, compone insieme ai precedenti At Berkeley (su una delle università pubbliche più note degli Stati Uniti) e New York Public Library (sul sistema delle biblioteche cittadine della città di New York) il negativo della fotografia che ha invece caratterizzato la politica federale statunitense degli ultimi anni, tutta improntata sulla disintermediazione e sulla riduzione al minimo del ruolo del pubblico. Con City Hall però lo sguardo si fa più generale, perché a essere sotto esame è l’amministrazione comunale della città di Boston, quindi in un certo senso la politica istituzionale tout court, o per meglio dire l’essenza stessa della mediazione politica. Fiore all’occhiello dell’America democratica (dopo il Vermont è lo stato in assoluto dove i Democratici hanno le percentuali più alte) e governata da un sindaco che è un leader storico dell’AFL-CIO (la maggiore confederazione sindacale americana), la città di Boston è, come molte città americane, un microcosmo in sé, che racchiude il monitoraggio di enormi problemi sociali (impressionante la parte del film sugli sfratti), la gestione di servizi essenziali (la raccolta della spazzatura), ma anche dispositivi identitari che sono alla base della comunità (i veterani, la squadra di baseball). E tuttavia il momento più intenso del film è un incontro pubblico avvenuto in periferia nel quartiere di Dorchester, il più povero della città e dilaniato da problemi di gang e violenza di strada, dove un gruppo di cittadini, per la stragrande maggioranza ispanici e afro-americani, incontra un businessman di origini asiatiche che vorrebbe aprire un negozio di vendita di marijuana legale. È nello scontro di prospettiva diverse – razziali, sociali, di gestione della sicurezza, ma anche più in generale che parlano dell’impossibile coesistenza di una prospettiva che guarda al profitto d’impresa e di una che guarda alla collettività – che il film trova la sua immagine più bella. Perché in Wiseman riflessione politica ed estetica vanno di pari passo e l’immagine è tanto più potente quanto più riesce a manifestare l’antagonismo che attraversa a un tempo il campo visivo e la società. [Pietro Bianchi]

Gli ultimi quattro anni di presidenza Trump verranno ricordati come quelli in cui è stato assestato uno dei più violenti e devastanti colpi alle istituzioni democratiche statunitensi, le cui conseguenze si misureranno negli anni a venire. Frederick Wiseman, che il prossimo 1° gennaio compirà 91 anni, è da quasi sessant’anni che porta avanti un lavoro senza eguali di riflessione sulle istituzioni, il cui interesse trascende di gran lunga il solo ambito cinematografico. Ma dopo i primi anni della sua carriera, incentrati sulla denuncia delle istituzioni totali, la sua riflessione si è evoluta (alcuni potrebbero dire, sbagliando, che è diventata più moderata) ed è approdata a uno sguardo di grande complessità e raffinatezza su alcune delle istituzioni pubbliche più importanti della società americana e sul loro valore progressivo nella costruzione di uno spazio pubblico democratico. City Hall, in uscita in questi giorni sulla televisione pubblica americana PBS, compone insieme ai precedenti At Berkeley (su una delle università pubbliche più note degli Stati Uniti) e New York Public Library (sul sistema delle biblioteche cittadine della città di New York) il negativo della fotografia che ha invece caratterizzato la politica federale statunitense degli ultimi anni, tutta improntata sulla disintermediazione e sulla riduzione al minimo del ruolo del pubblico. Con City Hall però lo sguardo si fa più generale, perché a essere sotto esame è l’amministrazione comunale della città di Boston, quindi in un certo senso la politica istituzionale tout court, o per meglio dire l’essenza stessa della mediazione politica. Fiore all’occhiello dell’America democratica (dopo il Vermont è lo stato in assoluto dove i Democratici hanno le percentuali più alte) e governata da un sindaco che è un leader storico dell’AFL-CIO (la maggiore confederazione sindacale americana), la città di Boston è, come molte città americane, un microcosmo in sé, che racchiude il monitoraggio di enormi problemi sociali (impressionante la parte del film sugli sfratti), la gestione di servizi essenziali (la raccolta della spazzatura), ma anche dispositivi identitari che sono alla base della comunità (i veterani, la squadra di baseball). E tuttavia il momento più intenso del film è un incontro pubblico avvenuto in periferia nel quartiere di Dorchester, il più povero della città e dilaniato da problemi di gang e violenza di strada, dove un gruppo di cittadini, per la stragrande maggioranza ispanici e afro-americani, incontra un businessman di origini asiatiche che vorrebbe aprire un negozio di vendita di marijuana legale. È nello scontro di prospettiva diverse – razziali, sociali, di gestione della sicurezza, ma anche più in generale che parlano dell’impossibile coesistenza di una prospettiva che guarda al profitto d’impresa e di una che guarda alla collettività – che il film trova la sua immagine più bella. Perché in Wiseman riflessione politica ed estetica vanno di pari passo e l’immagine è tanto più potente quanto più riesce a manifestare l’antagonismo che attraversa a un tempo il campo visivo e la società. [Pietro Bianchi]

DAU

di Ilya Khrzhanovsky

DAU è un progetto di cinema totale, la ricostruzione ai limiti del parossismo di un pezzo di società sovietica tra gli anni ’50 e ’60. Ilya Khrzhanovsky l’ha ideato a partire dal 2007 e girato a partire dal 2009 in un gigantesca piscina in disuso a Kharkiv, in Ucraina, dove è stato ricostruito il centro di ricerca fisica e tecnologica dove lavorò Lev Landau, scienziato premio Nobel nel 1962 e noto donnaiolo attorno a cui ruota l’intero progetto multidisciplinare, composto da tredici film diretti dallo stesso Khrzhanovsky spesso in coppia con i suoi aiutanti, da un romanzo e da un’installazione-immersione realizzata nel luglio 2019 a Parigi. I primi due film rilasciati, Natasha e Degeneratsia, hanno fatto in tempo a essere mostrati nell’ultima Berlinale, mentre il resto è stato messo a disposizione sul sito DAU, dove però l’operazione è da mesi ferma all’uscita del film numero otto (ma l’ordine di visione non è lo stesso di quello della distribuzione…). DAU è un universo, un’opera-mondo che replica e amplifica la pervasività soffocante del totalitarismo sovietico; vederne un singolo tassello significa coglierne il senso senza comprenderne però la ragione (anche se le straordinarie cinque ore di Degeneratsia potrebbero fare da parte per il tutto). Come Khrzhanovsky ha chiesto adesione totale a collaboratori e interpreti (arrivando anche a farsi accusare di violenze), così fa con lo spettatore, a cui chiede lo stesso atto di fede e resistenza dei personaggi. Ciascuno dei protagonisti di DAU è semplicemente la pedina di un sistema politico di cui viene ricostruito tutto (dai locali alle case alle prigioni del KGB) e di un sistema cinematografico di cui si vede costantemente il volto senza espressione. Ogni passaggio di DAU, dall’insostenibile violenza di Natasha al Kammerspiele di Nora Mother, dalla fisicità teatrale di Katya Tanya allo smarrimento dell’epoca post-stalinista di Brave People, fa intendere prima di tutto la presenza di un set, la minaccia di un sistema di rappresentazione che al pari del potere si comporta come padrone, compagno, amante, nemico. DAU è cinema ridotto a follia, Storia svuotata di progresso. È vita riprodotta, morte replicata. [Roberto Manassero]

DAU è un progetto di cinema totale, la ricostruzione ai limiti del parossismo di un pezzo di società sovietica tra gli anni ’50 e ’60. Ilya Khrzhanovsky l’ha ideato a partire dal 2007 e girato a partire dal 2009 in un gigantesca piscina in disuso a Kharkiv, in Ucraina, dove è stato ricostruito il centro di ricerca fisica e tecnologica dove lavorò Lev Landau, scienziato premio Nobel nel 1962 e noto donnaiolo attorno a cui ruota l’intero progetto multidisciplinare, composto da tredici film diretti dallo stesso Khrzhanovsky spesso in coppia con i suoi aiutanti, da un romanzo e da un’installazione-immersione realizzata nel luglio 2019 a Parigi. I primi due film rilasciati, Natasha e Degeneratsia, hanno fatto in tempo a essere mostrati nell’ultima Berlinale, mentre il resto è stato messo a disposizione sul sito DAU, dove però l’operazione è da mesi ferma all’uscita del film numero otto (ma l’ordine di visione non è lo stesso di quello della distribuzione…). DAU è un universo, un’opera-mondo che replica e amplifica la pervasività soffocante del totalitarismo sovietico; vederne un singolo tassello significa coglierne il senso senza comprenderne però la ragione (anche se le straordinarie cinque ore di Degeneratsia potrebbero fare da parte per il tutto). Come Khrzhanovsky ha chiesto adesione totale a collaboratori e interpreti (arrivando anche a farsi accusare di violenze), così fa con lo spettatore, a cui chiede lo stesso atto di fede e resistenza dei personaggi. Ciascuno dei protagonisti di DAU è semplicemente la pedina di un sistema politico di cui viene ricostruito tutto (dai locali alle case alle prigioni del KGB) e di un sistema cinematografico di cui si vede costantemente il volto senza espressione. Ogni passaggio di DAU, dall’insostenibile violenza di Natasha al Kammerspiele di Nora Mother, dalla fisicità teatrale di Katya Tanya allo smarrimento dell’epoca post-stalinista di Brave People, fa intendere prima di tutto la presenza di un set, la minaccia di un sistema di rappresentazione che al pari del potere si comporta come padrone, compagno, amante, nemico. DAU è cinema ridotto a follia, Storia svuotata di progresso. È vita riprodotta, morte replicata. [Roberto Manassero]

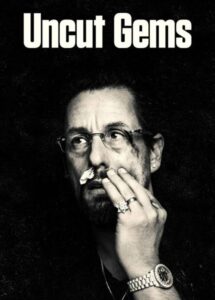

Diamanti grezzi

di Josh e Benny Safdie

Siamo nell’estate del 2010 in una miniera della regione montuosa del Semien Wollo nel nord-est dell’Etiopia. Approfittando di una rivolta interna, due operai estraggono clandestinamente un enorme esemplare di Opale di Welo: uno dei più quotati e preziosi minerali che vi sono attualmente sui mercati. È la fulminante scena iniziale di Uncut Gems, l’ultimo film dei fratelli Safdie arrivato su Netflix a inizio anno. Una connessione profonda lega però le pietre preziose dei minatori etiopi al denaro della finanza di Wall Street. E questa connessione è rappresentata da Howard Ratner, il gioielliere ebreo del Diamond District di Manhattan interpretato da Adam Sandler. Ratner è un personaggio che vive solo in quella che Marx chiamerebbe la sfera della circolazione: lui tratta soldi, debiti, gioielli, scommesse, persino mogli e amanti, cambiandogli di posto e sostituendo gli uni con gli altri in una sorta di gioco delle tre carte generalizzato. Il debito chiama nuovo debito, che nel momento della sua scadenza non potrà che essere sostituito da un terzo debito e così via. È stupefacente come il film riesca a produrre una continua sensazione di accerchiamento, di ansia e di resa dei conti incombente che diventa sempre più imminente man mano che l’intreccio volge al termine. Qui sta l’acume dei Safdie, che dimostrano di saper costruire una riflessione che non ha paura di essere spinta fino a farsi allegoria del presente. La pietra preziosa sembra infatti fondarsi sull’illusione della possibile esistenza di una ricchezza immediata che per esistere non deve passare attraverso quella dolorosa e complicata mediazione data dalla produzione e dal lavoro. Ma che esiste già in forma pura, nascosta da qualche parte. La ricchezza, come un feticcio quasi magico, non va costruita, ma va trovata, perché è indubbio – pensa il cercatore di pietre, così come lo scommettitore incallito – che da qualche parte essa esista già. I Safdie decidono di sciogliere queste contraddizioni non con la morale, ma con il materialismo inerte e senza senso della contingenza. Ad agire da psicotico, proprio come Howard, è proprio il capitalismo finanziario di oggi, che pensa ancora che sia possibile trovare da qualche parte una pietra, o un giacimento di denaro (o qualche altro sofisticato prodotto finanziario) che magicamente possa farci illudere e continuare a fare finta che tutte questo sentimento di angoscia non esista. [Pietro Bianchi]

Siamo nell’estate del 2010 in una miniera della regione montuosa del Semien Wollo nel nord-est dell’Etiopia. Approfittando di una rivolta interna, due operai estraggono clandestinamente un enorme esemplare di Opale di Welo: uno dei più quotati e preziosi minerali che vi sono attualmente sui mercati. È la fulminante scena iniziale di Uncut Gems, l’ultimo film dei fratelli Safdie arrivato su Netflix a inizio anno. Una connessione profonda lega però le pietre preziose dei minatori etiopi al denaro della finanza di Wall Street. E questa connessione è rappresentata da Howard Ratner, il gioielliere ebreo del Diamond District di Manhattan interpretato da Adam Sandler. Ratner è un personaggio che vive solo in quella che Marx chiamerebbe la sfera della circolazione: lui tratta soldi, debiti, gioielli, scommesse, persino mogli e amanti, cambiandogli di posto e sostituendo gli uni con gli altri in una sorta di gioco delle tre carte generalizzato. Il debito chiama nuovo debito, che nel momento della sua scadenza non potrà che essere sostituito da un terzo debito e così via. È stupefacente come il film riesca a produrre una continua sensazione di accerchiamento, di ansia e di resa dei conti incombente che diventa sempre più imminente man mano che l’intreccio volge al termine. Qui sta l’acume dei Safdie, che dimostrano di saper costruire una riflessione che non ha paura di essere spinta fino a farsi allegoria del presente. La pietra preziosa sembra infatti fondarsi sull’illusione della possibile esistenza di una ricchezza immediata che per esistere non deve passare attraverso quella dolorosa e complicata mediazione data dalla produzione e dal lavoro. Ma che esiste già in forma pura, nascosta da qualche parte. La ricchezza, come un feticcio quasi magico, non va costruita, ma va trovata, perché è indubbio – pensa il cercatore di pietre, così come lo scommettitore incallito – che da qualche parte essa esista già. I Safdie decidono di sciogliere queste contraddizioni non con la morale, ma con il materialismo inerte e senza senso della contingenza. Ad agire da psicotico, proprio come Howard, è proprio il capitalismo finanziario di oggi, che pensa ancora che sia possibile trovare da qualche parte una pietra, o un giacimento di denaro (o qualche altro sofisticato prodotto finanziario) che magicamente possa farci illudere e continuare a fare finta che tutte questo sentimento di angoscia non esista. [Pietro Bianchi]

First Cow

di Kelly Reichardt

Ambientata al presente, la prima sequenza dell’ultimo film di Kelly Reichardt, in anteprima a febbraio alla Berlinale, mostra la scoperta di una storia nascosta: con l’aiuto del fiuto di un cane – un fiuto che qui è più puntualmente un sentire –, una giovane donna scopre in una radura i resti di due esseri umani. Due scheletri che, in un angolo qualsiasi dell’America odierna, emergono dalla terra e dal passato per esprimere l’eco della loro vicenda umana, che si riflette nel candore malinconico della loro vicinanza, un abbraccio forse, una forma di condivisione che sopravvive al tempo. Dopo questo incipit, siamo trasportati a circa duecento anni prima, nella prima metà dell’Ottocento, in Oregon, e la storia particolare può essere ripercorsa. First Cow, adattamento del romanzo The Half Life di Jonathan Raymond, assiduo collaboratore di Reichardt, è diverse cose insieme: il racconto di un’amicizia virile, potremmo dire un buddy movie ante litteram, che disseziona le ambiguità costitutive del capitalismo americano, del suo fantomatico “sogno” declinato nel gesto di attraversare la frontiera forzando il nuovo mondo con il vecchio. Qui lo strumento di questa conquista si incarna nella docile natura di una mucca – quella del titolo –, unico esemplare condotto sul territorio, intorno a cui si dispiega, con il consueto minimalismo naturalista già adottato dall’autrice nei suoi diversi film sulla genesi degli States, la spietata lotta per la vita che una piccola start-up artigianale di prodotti da forno, creata da due uomini lontani per origini ma vicini per sensibilità, si trova ad affrontare tra infiniti sforzi e innocenti, inevitabili illegalità. Una parabola umana che è anche un saggio di economia e politica, con sottili approfondimenti sul funzionamento primordiale del mercato, tra domanda, offerta, proprietà, scarsità e scala delle risorse. Un film che pone al centro il problema ineludibile del denaro, ma lo affianca, temperandolo per quanto possibile, con la restituzione di un sentimento di solidarietà che è il senso stesso dello stare al mondo: condividere con un fratello l’esperienza della vita, per come ci è concesso sopravvivere nel luogo e nel tempo a cui siamo destinati. [Marco Longo]

Ambientata al presente, la prima sequenza dell’ultimo film di Kelly Reichardt, in anteprima a febbraio alla Berlinale, mostra la scoperta di una storia nascosta: con l’aiuto del fiuto di un cane – un fiuto che qui è più puntualmente un sentire –, una giovane donna scopre in una radura i resti di due esseri umani. Due scheletri che, in un angolo qualsiasi dell’America odierna, emergono dalla terra e dal passato per esprimere l’eco della loro vicenda umana, che si riflette nel candore malinconico della loro vicinanza, un abbraccio forse, una forma di condivisione che sopravvive al tempo. Dopo questo incipit, siamo trasportati a circa duecento anni prima, nella prima metà dell’Ottocento, in Oregon, e la storia particolare può essere ripercorsa. First Cow, adattamento del romanzo The Half Life di Jonathan Raymond, assiduo collaboratore di Reichardt, è diverse cose insieme: il racconto di un’amicizia virile, potremmo dire un buddy movie ante litteram, che disseziona le ambiguità costitutive del capitalismo americano, del suo fantomatico “sogno” declinato nel gesto di attraversare la frontiera forzando il nuovo mondo con il vecchio. Qui lo strumento di questa conquista si incarna nella docile natura di una mucca – quella del titolo –, unico esemplare condotto sul territorio, intorno a cui si dispiega, con il consueto minimalismo naturalista già adottato dall’autrice nei suoi diversi film sulla genesi degli States, la spietata lotta per la vita che una piccola start-up artigianale di prodotti da forno, creata da due uomini lontani per origini ma vicini per sensibilità, si trova ad affrontare tra infiniti sforzi e innocenti, inevitabili illegalità. Una parabola umana che è anche un saggio di economia e politica, con sottili approfondimenti sul funzionamento primordiale del mercato, tra domanda, offerta, proprietà, scarsità e scala delle risorse. Un film che pone al centro il problema ineludibile del denaro, ma lo affianca, temperandolo per quanto possibile, con la restituzione di un sentimento di solidarietà che è il senso stesso dello stare al mondo: condividere con un fratello l’esperienza della vita, per come ci è concesso sopravvivere nel luogo e nel tempo a cui siamo destinati. [Marco Longo]

Let Them All Talk

di Steven Soderbergh

Nel nuovo film di Steven Soderbergh, dal titolo sibillino e stratificato – Let Them All Talk rimanda al dispositivo di parola che, come negli ultimi film del regista americano, accerchia i personaggi intorno al problema del ruolo che interpretano gli uni nelle strategie degli altri, ma sembra anche un monito allo spettatore, come a dire: «Lasciali pure chiacchierare, il senso è altrove»ı –, Maryl Streep è Alice Hughes, una scafata romanziera di successo, premio Pulitzer tutta pose e compassato distacco, che per ritirare l’ennesimo riconoscimento in Gran Bretagna accetta l’invito della propria, nuova, inesperta agente letteraria a fare una traversata oceanica nella quale coinvolge il suo giovane e amato nipote Tyler e due amiche di vecchia data, Susan e Roberta, che non vede dai tempi dell’università e che non hanno avuto la sua stessa fortuna nella vita. Tra i saloni di una nave molto simile a quelle da crociera pre-Covid, tutti i personaggi citati si ritrovano e si rincorrono in improbabili discussioni sul senso della vita, dei sentimenti, della scrittura, ma anche sui conti lasciati aperti dal passato, tentando di tenersi a distanza, riavvicinarsi o manipolarsi per riscattare i debiti e crediti morali che il trionfo di una ha generato nella testa delle altre. Il tutto – si vocifera – per buona parte improvvisato nelle sole due settimane di riprese che il film si è concesso con attrezzature leggere a bordo della Queen Mary 2, senza interromperne la vita reale – Soderbergh potrebbe aver amato il godardiano Film Socialisme, rivisitandolo a modo suo. Cosa c’è in ballo? Tantissimo: il rapporto tra arte e esistenza, le faglie tra coscienza individuale e vita relazionale, il problema della frattura, potremmo dire generazionale, intorno a come si è virtualizzata la maniera con cui da occidentali esperiamo il mondo, fino al gioco metacinematografico che riunisce tre dive – accanto alla Streep, anche Dianne Wiest e una straordinaria Candice Bergen – in una ronde dal sapore nostalgico, che assottiglia di gran lunga la distanza dai personaggi. Un’evasione postmoderna? Soderbergh è da sempre un passo più avanti… Si tratta piuttosto di un mirabile aggiornamento sulla pervasività violenta delle autonarrazioni nel contemporaneo e sulla scala di priorità che ne caratterizza l’ottusa, disperata rivendicazione. Un finale inatteso ma brusco non esaurisce la capacità del regista di costruire dispositivi ipertestuali, dove racconto, postura critica e innovazione linguistica si intrecciano in complesse volute da decodificare con assoluta gioia ed estrema libertà. [Marco Longo]

Nel nuovo film di Steven Soderbergh, dal titolo sibillino e stratificato – Let Them All Talk rimanda al dispositivo di parola che, come negli ultimi film del regista americano, accerchia i personaggi intorno al problema del ruolo che interpretano gli uni nelle strategie degli altri, ma sembra anche un monito allo spettatore, come a dire: «Lasciali pure chiacchierare, il senso è altrove»ı –, Maryl Streep è Alice Hughes, una scafata romanziera di successo, premio Pulitzer tutta pose e compassato distacco, che per ritirare l’ennesimo riconoscimento in Gran Bretagna accetta l’invito della propria, nuova, inesperta agente letteraria a fare una traversata oceanica nella quale coinvolge il suo giovane e amato nipote Tyler e due amiche di vecchia data, Susan e Roberta, che non vede dai tempi dell’università e che non hanno avuto la sua stessa fortuna nella vita. Tra i saloni di una nave molto simile a quelle da crociera pre-Covid, tutti i personaggi citati si ritrovano e si rincorrono in improbabili discussioni sul senso della vita, dei sentimenti, della scrittura, ma anche sui conti lasciati aperti dal passato, tentando di tenersi a distanza, riavvicinarsi o manipolarsi per riscattare i debiti e crediti morali che il trionfo di una ha generato nella testa delle altre. Il tutto – si vocifera – per buona parte improvvisato nelle sole due settimane di riprese che il film si è concesso con attrezzature leggere a bordo della Queen Mary 2, senza interromperne la vita reale – Soderbergh potrebbe aver amato il godardiano Film Socialisme, rivisitandolo a modo suo. Cosa c’è in ballo? Tantissimo: il rapporto tra arte e esistenza, le faglie tra coscienza individuale e vita relazionale, il problema della frattura, potremmo dire generazionale, intorno a come si è virtualizzata la maniera con cui da occidentali esperiamo il mondo, fino al gioco metacinematografico che riunisce tre dive – accanto alla Streep, anche Dianne Wiest e una straordinaria Candice Bergen – in una ronde dal sapore nostalgico, che assottiglia di gran lunga la distanza dai personaggi. Un’evasione postmoderna? Soderbergh è da sempre un passo più avanti… Si tratta piuttosto di un mirabile aggiornamento sulla pervasività violenta delle autonarrazioni nel contemporaneo e sulla scala di priorità che ne caratterizza l’ottusa, disperata rivendicazione. Un finale inatteso ma brusco non esaurisce la capacità del regista di costruire dispositivi ipertestuali, dove racconto, postura critica e innovazione linguistica si intrecciano in complesse volute da decodificare con assoluta gioia ed estrema libertà. [Marco Longo]

Mai raramente a volte sempre

di Eliza Hittman

Da Cumberland County, provincia della Pennsylvania, dove la legge di stato impedisce alle minorenni di accedere all’aborto senza consenso parentale, la diciassettenne Autumn Callahan viaggia fino a New York, in compagnia della cugina Skylar, per poter interrompere la propria gravidanza indesiderata. Con Never Rarely Sometimes Always – la griglia soffocante degli avverbi consentiti con cui rispondere al questionario preliminare di una clinica abortiva – Eliza Hittman non realizza un film strettamente politico, per quanto carico di segni che parlano di un’America oscurantista e patriarcale e neppure un racconto di formazione tradizionalmente inteso, da cui cioè un personaggio adolescente poco avvezzo alla vita possa uscire con una consapevolezza rinnovata di sé e del mondo. È un lavoro più sottile e più profondo, che pur muovendosi sul piano della finzione, la riduce (studiatamente) a un tasso minimale, mettendo i giovani corpi femminili che ne sono protagonisti a stretto confronto con i limiti che interrompono la loro narrazione. Film che pone a traguardo del racconto l’esperienza dell’aborto, certo, ma capace di ragionare sulle forme anguste dello sguardo e della relazione che, a partire dalla società americana, disciplinano o censurano ogni forma di autodeterminazione e riscatto dalla realtà. Restituendo con miracolosa immediatezza l’esperienza di non sentirsi accolte in alcuno spazio – non la provincia, non la grande città, non la famiglia con le sue tare ideologiche e la sua indifferenza, ma neppure i luoghi pensati per tutelare i diritti e le emozioni di chi attraversa questa e simili esperienze –, Never Rarely Sometimes Always è anche un rovesciamento del paradigma del viaggio dell’eroe (il maschile è d’obbligo) nello scenario dell’ubercinematografica New York, dove tutte le storie, da quelle sentimentali a quelle tragiche, sembrerebbero immaginabili. Al contrario, il percorso di Autumn nella Grande Mela è una via crucis di desolazione e impotenza, dove il prosaico lotta contro lo spazio fisico e contro il tempo per potersi liberare da se stesso. Dove un ingombrante e pesantissimo trolley diventa il simbolo di un’innocenza che forse un giorno potrà alleggerirsi, ma oggi è totalmente a carico delle sue proprietarie. [Marco Longo]

Da Cumberland County, provincia della Pennsylvania, dove la legge di stato impedisce alle minorenni di accedere all’aborto senza consenso parentale, la diciassettenne Autumn Callahan viaggia fino a New York, in compagnia della cugina Skylar, per poter interrompere la propria gravidanza indesiderata. Con Never Rarely Sometimes Always – la griglia soffocante degli avverbi consentiti con cui rispondere al questionario preliminare di una clinica abortiva – Eliza Hittman non realizza un film strettamente politico, per quanto carico di segni che parlano di un’America oscurantista e patriarcale e neppure un racconto di formazione tradizionalmente inteso, da cui cioè un personaggio adolescente poco avvezzo alla vita possa uscire con una consapevolezza rinnovata di sé e del mondo. È un lavoro più sottile e più profondo, che pur muovendosi sul piano della finzione, la riduce (studiatamente) a un tasso minimale, mettendo i giovani corpi femminili che ne sono protagonisti a stretto confronto con i limiti che interrompono la loro narrazione. Film che pone a traguardo del racconto l’esperienza dell’aborto, certo, ma capace di ragionare sulle forme anguste dello sguardo e della relazione che, a partire dalla società americana, disciplinano o censurano ogni forma di autodeterminazione e riscatto dalla realtà. Restituendo con miracolosa immediatezza l’esperienza di non sentirsi accolte in alcuno spazio – non la provincia, non la grande città, non la famiglia con le sue tare ideologiche e la sua indifferenza, ma neppure i luoghi pensati per tutelare i diritti e le emozioni di chi attraversa questa e simili esperienze –, Never Rarely Sometimes Always è anche un rovesciamento del paradigma del viaggio dell’eroe (il maschile è d’obbligo) nello scenario dell’ubercinematografica New York, dove tutte le storie, da quelle sentimentali a quelle tragiche, sembrerebbero immaginabili. Al contrario, il percorso di Autumn nella Grande Mela è una via crucis di desolazione e impotenza, dove il prosaico lotta contro lo spazio fisico e contro il tempo per potersi liberare da se stesso. Dove un ingombrante e pesantissimo trolley diventa il simbolo di un’innocenza che forse un giorno potrà alleggerirsi, ma oggi è totalmente a carico delle sue proprietarie. [Marco Longo]

Mank

di David Fincher

Un film su Herman J. Mankiewicz, un film su Quarto potere, un film su Hollywood, un film sul cinema e il suo immaginario, un film sul potere consolatorio delle illusioni. Quanti film è Mank? E cosa racconta? Al netto delle divisioni e delle polarizzazioni che sta suscitando in tutto il mondo e al di là dei premi che vincerà o meno ai prossimi Oscar, quello di Fincher è un film importante, essenziale e straordinario per comprendere il cinema e l’immagine contemporanei. Il regista adatta una sceneggiatura del padre Jack, rimasta per più di vent’anni dentro un cassetto, e costruisce un film a strati, pieno di storie e di memorie, di personaggi e situazioni in cui incrocia la realtà con la finzione, la leggenda con la verità e il mito con la Storia. Dentro c’è lo scontro fra Mankiewicz e Orson Welles per la paternità della sceneggiatura di Citizen Kane (che Fincher assegna completamente al primo), ma anche il racconto senza retorica e cascami nostalgici della Hollywood degli anni Trenta: la Mecca del cinema dove nascono i sogni e brillano le stelle, ma anche un luogo dove si consumano lacrime, sudore e sangue, oggetto di speculazioni, giochi politici e macchinazioni. Una terra mitica eretta a monumento del capitale e divenuta sua principale esibizione, capace di creare “mostri” come William Randolph Hearst, la figura che ispirò il Kane di Quarto potere, e Louis B. Mayer, il padrone della Mgm che bandisce il socialismo dalla California a colpi di fake news confezionate come film per il grande schermo. Nello stesso tempo però la Hollywoodland di Fincher è un’industria in grado di dare vita a una stagione creativa irripetibile, in cui confluiscono i più grandi scrittori del tempo (Mankiewicz compreso) e in cui la penna arriva prima della cinepresa. Ed è proprio in questo spazio fra la parola e l’immagine che Fincher situa il suo film e con esso prova a esplorare, interrogare, raccontare. Le immagini pastose, sghimbesce e in controluce di Mank non sono solo un omaggio a quelle di Welles in Quarto potere ma racchiudono il senso di una riflessione intorno al loro ruolo nella società di oggi. Sempre più espanse, riposizionate e sempre meno oggetto di intermediazione, le immagini – che qui nascono pensate per il cinema e finiscono sul piccolo schermo targato Netflix – mantengono ancora intatto tutto il loro mistero e la loro natura (e vocazione) politica. [Lorenzo Rossi]

Un film su Herman J. Mankiewicz, un film su Quarto potere, un film su Hollywood, un film sul cinema e il suo immaginario, un film sul potere consolatorio delle illusioni. Quanti film è Mank? E cosa racconta? Al netto delle divisioni e delle polarizzazioni che sta suscitando in tutto il mondo e al di là dei premi che vincerà o meno ai prossimi Oscar, quello di Fincher è un film importante, essenziale e straordinario per comprendere il cinema e l’immagine contemporanei. Il regista adatta una sceneggiatura del padre Jack, rimasta per più di vent’anni dentro un cassetto, e costruisce un film a strati, pieno di storie e di memorie, di personaggi e situazioni in cui incrocia la realtà con la finzione, la leggenda con la verità e il mito con la Storia. Dentro c’è lo scontro fra Mankiewicz e Orson Welles per la paternità della sceneggiatura di Citizen Kane (che Fincher assegna completamente al primo), ma anche il racconto senza retorica e cascami nostalgici della Hollywood degli anni Trenta: la Mecca del cinema dove nascono i sogni e brillano le stelle, ma anche un luogo dove si consumano lacrime, sudore e sangue, oggetto di speculazioni, giochi politici e macchinazioni. Una terra mitica eretta a monumento del capitale e divenuta sua principale esibizione, capace di creare “mostri” come William Randolph Hearst, la figura che ispirò il Kane di Quarto potere, e Louis B. Mayer, il padrone della Mgm che bandisce il socialismo dalla California a colpi di fake news confezionate come film per il grande schermo. Nello stesso tempo però la Hollywoodland di Fincher è un’industria in grado di dare vita a una stagione creativa irripetibile, in cui confluiscono i più grandi scrittori del tempo (Mankiewicz compreso) e in cui la penna arriva prima della cinepresa. Ed è proprio in questo spazio fra la parola e l’immagine che Fincher situa il suo film e con esso prova a esplorare, interrogare, raccontare. Le immagini pastose, sghimbesce e in controluce di Mank non sono solo un omaggio a quelle di Welles in Quarto potere ma racchiudono il senso di una riflessione intorno al loro ruolo nella società di oggi. Sempre più espanse, riposizionate e sempre meno oggetto di intermediazione, le immagini – che qui nascono pensate per il cinema e finiscono sul piccolo schermo targato Netflix – mantengono ancora intatto tutto il loro mistero e la loro natura (e vocazione) politica. [Lorenzo Rossi]

Miss Marx

di Susanna Nicchiarelli

Mettendo in scena la vita della più giovane e prediletta figlia di Karl Marx, il film di Susanna Nicchiarelli racconta la dipendenza morale e la capacità di liberarsene come una delle questioni più difficili al mondo. Donna energica, brava divulgatrice, carismatica ma fragile nei sentimenti, Eleanor è ritratta nel contesto della sua vita adulta, che va dal 1883, anno della morte del padre e della sua eredità idealizzata, al 1898, anno della sua stessa morte avvenuta intenzionalmente per avvelenamento. Fondamentale è il rapporto con Edward Aveling, appassionato come lei di teatro, amante della letteratura, divulgatore delle teorie evoluzioniste e attivista socialista, con cui scrisse The Woman Question, un saggio che dimostrava come l’emancipazione delle donne e l’uguaglianza dei sessi non dovesse essere uno dei nodi del movimento socialista ma, in quanto questione fondamentalmente economica, il prerequisito per qualsiasi forma efficace di rivoluzione. Nella vita di Eleanor si intrecciano costantemente attivismo e vita privata: da una parte i suoi viaggi negli Stati Uniti, i suoi discorsi pubblici, le visite nelle fabbriche, la lotta insistente contro il lavoro minorile; dall’altra il lascito del padre, il rapporto col suo mentore Engels, gli sforzi a cui la costringe il suo compagno di vita Aveling, la relazione con la domestica. Con questa studiata alternanza di personale e pubblico, Nicchiarelli fa emergere uno dei temi centrali della vita di Eleanor e di Miss Marx: il tradimento. Fardello collettivo e insopportabile da cui si sente generata, presa tra relazioni sempre maschili, è questo il vincolo morale di cui non riesce a liberarsi, di cui non è in grado di organizzare una rappresentazione convincente. Morirà per questo, convertendo disgraziatamente il senso del tradimento subito in fallimento politico. La musica punk rock spezza questa storia, come fosse lo strumento di un montaggio che Nicchiarelli adotta in onore di Eleanor e, forse, in risposta a un’idea ugualmente centrale nel film: non dobbiamo pensare il genere femminile a partire dai suoi progressi, perché il patriarcato è una bestia della nostra società e dunque un terreno di lotta perenne che non può essere condotto nella sola coscienza del soggetto femminile. [Malvina Giordana]

Mettendo in scena la vita della più giovane e prediletta figlia di Karl Marx, il film di Susanna Nicchiarelli racconta la dipendenza morale e la capacità di liberarsene come una delle questioni più difficili al mondo. Donna energica, brava divulgatrice, carismatica ma fragile nei sentimenti, Eleanor è ritratta nel contesto della sua vita adulta, che va dal 1883, anno della morte del padre e della sua eredità idealizzata, al 1898, anno della sua stessa morte avvenuta intenzionalmente per avvelenamento. Fondamentale è il rapporto con Edward Aveling, appassionato come lei di teatro, amante della letteratura, divulgatore delle teorie evoluzioniste e attivista socialista, con cui scrisse The Woman Question, un saggio che dimostrava come l’emancipazione delle donne e l’uguaglianza dei sessi non dovesse essere uno dei nodi del movimento socialista ma, in quanto questione fondamentalmente economica, il prerequisito per qualsiasi forma efficace di rivoluzione. Nella vita di Eleanor si intrecciano costantemente attivismo e vita privata: da una parte i suoi viaggi negli Stati Uniti, i suoi discorsi pubblici, le visite nelle fabbriche, la lotta insistente contro il lavoro minorile; dall’altra il lascito del padre, il rapporto col suo mentore Engels, gli sforzi a cui la costringe il suo compagno di vita Aveling, la relazione con la domestica. Con questa studiata alternanza di personale e pubblico, Nicchiarelli fa emergere uno dei temi centrali della vita di Eleanor e di Miss Marx: il tradimento. Fardello collettivo e insopportabile da cui si sente generata, presa tra relazioni sempre maschili, è questo il vincolo morale di cui non riesce a liberarsi, di cui non è in grado di organizzare una rappresentazione convincente. Morirà per questo, convertendo disgraziatamente il senso del tradimento subito in fallimento politico. La musica punk rock spezza questa storia, come fosse lo strumento di un montaggio che Nicchiarelli adotta in onore di Eleanor e, forse, in risposta a un’idea ugualmente centrale nel film: non dobbiamo pensare il genere femminile a partire dai suoi progressi, perché il patriarcato è una bestia della nostra società e dunque un terreno di lotta perenne che non può essere condotto nella sola coscienza del soggetto femminile. [Malvina Giordana]

Piccole donne

di Greta Gerwig

L’idea della nostalgia del passato e dell’oggetto perduto dell’infanzia è solo uno dei tanti modi attraverso cui è possibile raffigurare il percorso tortuoso con cui soggettivamente si fa esperienza del desiderio o della ricerca della felicità. Eppure è profondamente lacerante e amaro, come accade nell’opera seconda di Greta Gerwig, pensare che la nostra felicità dipenda tutta dal ritorno di qualcosa che è irrimediabilmente perduto. Potrebbe essere una delle possibili chiavi per comprendere la più importante scelta stilistica di questa ennesima versione cinematografica di Piccole donne, uscito in pochissimi paesi alla fine del 2019 e da quest’anno nel resto del mondo: la sensazione è di avere a che fare con un passato idealizzato che continua – come un ritorno del rimosso – a riapparire nel disincanto del presente, dove tutte le scelte ormai sono già state prese. «Laurie ti manca?», chiede Beth March, malata e in fin di vita, alla sorella Jo: «Mi manca tutto», risponde lei. Eppure sarebbe sbagliato ridurre unicamente il film a un Bildungsroman disincantato, perché l’idea di fare di Piccole donne un ricordo nostalgico del passato ha anche un altro effetto, più postmoderno per così dire: quello di mettere a distanza la vicenda e renderla già da subito indistinguibile da una materia letteraria. È così che Greta Gerwig decide di risolvere il cuore del romanzo, cioè l’enigma del desiderio di Jo: tanto volitiva, aggressiva e pronta a combattere quando si tratta della vita pubblica e della sua carriera di scrittrice, quanto timida e incerta quando si tratta di interrogare se stessa e capire la natura del suo desiderio. «Lo ami Laurie?», le chiede la madre. «Se mi chiedesse di nuovo di sposarlo, credo che gli direi di sì», risponde lei, «ma questo non vuol dire amare». Ed è proprio quando Jo scopre che è troppo tardi per tornare indietro e che le scelte sono irreversibili, che la scrittura, frenetica e inarrestabile, entra nella sua vita a suturare quello che altrimenti sarebbe l’esposizione di un vuoto radicale (che è forse una delle migliori definizioni di ciò che nella modernità si è definito come soggetto). Lì, mischiando tutti i piani e chiudendo la distanza che separa la storia dalla vita, Greta Gerwig scioglie le aporie soggettive su cui si sono identificate generazioni di lettori e lettrici. [Pietro Bianchi]

L’idea della nostalgia del passato e dell’oggetto perduto dell’infanzia è solo uno dei tanti modi attraverso cui è possibile raffigurare il percorso tortuoso con cui soggettivamente si fa esperienza del desiderio o della ricerca della felicità. Eppure è profondamente lacerante e amaro, come accade nell’opera seconda di Greta Gerwig, pensare che la nostra felicità dipenda tutta dal ritorno di qualcosa che è irrimediabilmente perduto. Potrebbe essere una delle possibili chiavi per comprendere la più importante scelta stilistica di questa ennesima versione cinematografica di Piccole donne, uscito in pochissimi paesi alla fine del 2019 e da quest’anno nel resto del mondo: la sensazione è di avere a che fare con un passato idealizzato che continua – come un ritorno del rimosso – a riapparire nel disincanto del presente, dove tutte le scelte ormai sono già state prese. «Laurie ti manca?», chiede Beth March, malata e in fin di vita, alla sorella Jo: «Mi manca tutto», risponde lei. Eppure sarebbe sbagliato ridurre unicamente il film a un Bildungsroman disincantato, perché l’idea di fare di Piccole donne un ricordo nostalgico del passato ha anche un altro effetto, più postmoderno per così dire: quello di mettere a distanza la vicenda e renderla già da subito indistinguibile da una materia letteraria. È così che Greta Gerwig decide di risolvere il cuore del romanzo, cioè l’enigma del desiderio di Jo: tanto volitiva, aggressiva e pronta a combattere quando si tratta della vita pubblica e della sua carriera di scrittrice, quanto timida e incerta quando si tratta di interrogare se stessa e capire la natura del suo desiderio. «Lo ami Laurie?», le chiede la madre. «Se mi chiedesse di nuovo di sposarlo, credo che gli direi di sì», risponde lei, «ma questo non vuol dire amare». Ed è proprio quando Jo scopre che è troppo tardi per tornare indietro e che le scelte sono irreversibili, che la scrittura, frenetica e inarrestabile, entra nella sua vita a suturare quello che altrimenti sarebbe l’esposizione di un vuoto radicale (che è forse una delle migliori definizioni di ciò che nella modernità si è definito come soggetto). Lì, mischiando tutti i piani e chiudendo la distanza che separa la storia dalla vita, Greta Gerwig scioglie le aporie soggettive su cui si sono identificate generazioni di lettori e lettrici. [Pietro Bianchi]

Il processo ai Chicago 7

di Aaron Sorkin

Dentro l’International Amphitheatre i delegati democratici nominano Hubert Humphrey candidato per elezioni di novembre (non andò benissimo). Fuori, le strade e i parchi di Chicago sono attraversati da migliaia di manifestanti. È il 1968, Martin Luther King Jr e Robert F. Kennedy sono stati assassinati, c’è la guerra in Vietnam e ci sono le Black Panthers, gli Students for a Democratic Society, ma anche gli yippies e decine di organizzazioni piccole e grandi che attraversano gli Stati Uniti. E, come sa bene chi ha visto Medium Cool di Haskell Wexler, in tanti si danno appuntamento a Chicago, dove vengono accolti da migliaia di poliziotti, dalla National Guard, dall’esercito. Mentre tutto il mondo guarda (“the whole world is watching” è uno degli slogan di quell’estate), è una carneficina, con centinaia di arresti e feriti. Qualche mese dopo però, con Nixon presidente, chi finisce alla sbarra sono i famosi Chicago 8 (poi 7, senza Bobby Seale delle Black Panthers), alcuni dei leader dell’epoca alle prese con un processo per cospirazione che segnerà un’epoca – anche per lo stile aggressivo del loro avvocato, Bill Kunstler. Questa a grandi linee la storia. E poi c’è il film, la cui lavorazione ha attraversato un evento che ha sconvolto Hollywood (lo sciopero degli sceneggiatori del 2007) e poi, ripresa nel 2018, la pandemia da Covid-19, che ha portato il film a essere distribuito direttamente su Netflix – che lo ha pagato a peso d’oro. Dirige Aaron Sorkin (quello di The Social Network, Moneyball, ecc.), ci sono Sascha Baron Cohen che, forse un po’ fuori età, fa Abbie Hoffman (leader degli yippie), un bravissimo Eddie Redmayne come Tom Hayden (SDS) e, nei panni di vari cattivi, Joseph Gordon-Levitt e Michael Keaton. Molto interessante l’uso del materiale d’archivio, mai troppo ingombrante, e il bianco e nero delle proteste dell’epoca aiuta a vedere meglio quelle finzionali. Molto spazio dedicato ai contrasti tra le varie anime del movimento (in particolare Hayden vs Hoffman), relativamente poco a un avvocato leggendario, qua e là qualche stereotipo di troppo. In conclusione, un solido filmone hollywoodiano, 130 minuti, based on a true story, che sarebbe stato meglio vedere al cinema, di quelli con la tensione che sale e poi alla fine la lacrimuccia può scendere. [Luca Peretti]

Dentro l’International Amphitheatre i delegati democratici nominano Hubert Humphrey candidato per elezioni di novembre (non andò benissimo). Fuori, le strade e i parchi di Chicago sono attraversati da migliaia di manifestanti. È il 1968, Martin Luther King Jr e Robert F. Kennedy sono stati assassinati, c’è la guerra in Vietnam e ci sono le Black Panthers, gli Students for a Democratic Society, ma anche gli yippies e decine di organizzazioni piccole e grandi che attraversano gli Stati Uniti. E, come sa bene chi ha visto Medium Cool di Haskell Wexler, in tanti si danno appuntamento a Chicago, dove vengono accolti da migliaia di poliziotti, dalla National Guard, dall’esercito. Mentre tutto il mondo guarda (“the whole world is watching” è uno degli slogan di quell’estate), è una carneficina, con centinaia di arresti e feriti. Qualche mese dopo però, con Nixon presidente, chi finisce alla sbarra sono i famosi Chicago 8 (poi 7, senza Bobby Seale delle Black Panthers), alcuni dei leader dell’epoca alle prese con un processo per cospirazione che segnerà un’epoca – anche per lo stile aggressivo del loro avvocato, Bill Kunstler. Questa a grandi linee la storia. E poi c’è il film, la cui lavorazione ha attraversato un evento che ha sconvolto Hollywood (lo sciopero degli sceneggiatori del 2007) e poi, ripresa nel 2018, la pandemia da Covid-19, che ha portato il film a essere distribuito direttamente su Netflix – che lo ha pagato a peso d’oro. Dirige Aaron Sorkin (quello di The Social Network, Moneyball, ecc.), ci sono Sascha Baron Cohen che, forse un po’ fuori età, fa Abbie Hoffman (leader degli yippie), un bravissimo Eddie Redmayne come Tom Hayden (SDS) e, nei panni di vari cattivi, Joseph Gordon-Levitt e Michael Keaton. Molto interessante l’uso del materiale d’archivio, mai troppo ingombrante, e il bianco e nero delle proteste dell’epoca aiuta a vedere meglio quelle finzionali. Molto spazio dedicato ai contrasti tra le varie anime del movimento (in particolare Hayden vs Hoffman), relativamente poco a un avvocato leggendario, qua e là qualche stereotipo di troppo. In conclusione, un solido filmone hollywoodiano, 130 minuti, based on a true story, che sarebbe stato meglio vedere al cinema, di quelli con la tensione che sale e poi alla fine la lacrimuccia può scendere. [Luca Peretti]

Il re di Staten Island

di Judd Apatow

Meriterebbe maggiore attenzione l’opera di Judd Apatow, soprattutto per il posto importante che occupa all’interno della commedia statunitense degli ultimi venti anni. Il suo cinema spicca per l’interessante commistione di comico e tragico e per un’estetica della verosimiglianza che si manifesta nella lunghezza dei dialoghi e nella caratterizzazione approfondita dei personaggi. Ne risulta un’elaborazione molto sofisticata del tema dello spaesamento comico. In Apatow, lo spaesamento non si risolve soltanto in una battaglia ideologica tra protagonista e mondo circostante, ma è esteso all’intero corpus dei personaggi, quasi a voler implicare che vi è un endemico senso di inadeguatezza che riguarda l’intera umanità. Anche la sua ultima opera da regista si conferma parte del canone apatowiano. Come i suoi film precedenti, The King of Staten Island evidenzia il disagio del personaggio principale, manifestandosi in una “no-longer-teen comedy” dai toni agri e pensosi. In questo caso, la storia è ispirata alla vita del comico Pete Davidson, qui anche co-sceneggiatore e attore protagonista. L’esistenza di Davidson, membro di spicco del Saturday Night Live, è segnata da un lutto importante – il padre vigile del fuoco muore durante l’attacco dell’11 settembre – e da continui episodi di depressione. Il film non fa altro che immaginare la sua vita se non avesse intrapreso la carriera di stand-up comedian. Scott Carlin è un venticinquenne sempre strafatto, senza lavoro, senza una relazione fissa, in perenne conflitto con una società che lo vorrebbe una persona adulta e responsabile. Come l’attore che lo interpreta, anche Scott è orfano di padre, un vigile del fuoco che perde la vita in un evento meno plateale, come se si volessero smorzare i toni e rendere la finzione più verosimile della vita vera. Scott rivela il proprio trauma rifiutandosi di crescere e manifestando rancore nei confronti del nuovo compagno della madre, con la quale vive. La sua è una lenta evoluzione, che culmina nel momento in cui condivide il suo malessere proprio con il “patrigno,” anch’egli vigile del fuoco. Un turning point che, come nella commedia classica, si risolve nell’adattamento, magari parziale, all’esistenza borghese. Il connubio Apatow-Davidson funziona e conferma il percorso autoriale del regista e produttore. Lasciando da parte i picchi demenziali dei suoi primi film, in fondo limitati a poche scene madri, Apatow continua a diluire comicità e tragicità senza infrangere le regole della commedia classica, ma anzi avvalorandole in virtù dell’imbarazzo dell’esistenza umana. [Leonardo Cabrini]

Meriterebbe maggiore attenzione l’opera di Judd Apatow, soprattutto per il posto importante che occupa all’interno della commedia statunitense degli ultimi venti anni. Il suo cinema spicca per l’interessante commistione di comico e tragico e per un’estetica della verosimiglianza che si manifesta nella lunghezza dei dialoghi e nella caratterizzazione approfondita dei personaggi. Ne risulta un’elaborazione molto sofisticata del tema dello spaesamento comico. In Apatow, lo spaesamento non si risolve soltanto in una battaglia ideologica tra protagonista e mondo circostante, ma è esteso all’intero corpus dei personaggi, quasi a voler implicare che vi è un endemico senso di inadeguatezza che riguarda l’intera umanità. Anche la sua ultima opera da regista si conferma parte del canone apatowiano. Come i suoi film precedenti, The King of Staten Island evidenzia il disagio del personaggio principale, manifestandosi in una “no-longer-teen comedy” dai toni agri e pensosi. In questo caso, la storia è ispirata alla vita del comico Pete Davidson, qui anche co-sceneggiatore e attore protagonista. L’esistenza di Davidson, membro di spicco del Saturday Night Live, è segnata da un lutto importante – il padre vigile del fuoco muore durante l’attacco dell’11 settembre – e da continui episodi di depressione. Il film non fa altro che immaginare la sua vita se non avesse intrapreso la carriera di stand-up comedian. Scott Carlin è un venticinquenne sempre strafatto, senza lavoro, senza una relazione fissa, in perenne conflitto con una società che lo vorrebbe una persona adulta e responsabile. Come l’attore che lo interpreta, anche Scott è orfano di padre, un vigile del fuoco che perde la vita in un evento meno plateale, come se si volessero smorzare i toni e rendere la finzione più verosimile della vita vera. Scott rivela il proprio trauma rifiutandosi di crescere e manifestando rancore nei confronti del nuovo compagno della madre, con la quale vive. La sua è una lenta evoluzione, che culmina nel momento in cui condivide il suo malessere proprio con il “patrigno,” anch’egli vigile del fuoco. Un turning point che, come nella commedia classica, si risolve nell’adattamento, magari parziale, all’esistenza borghese. Il connubio Apatow-Davidson funziona e conferma il percorso autoriale del regista e produttore. Lasciando da parte i picchi demenziali dei suoi primi film, in fondo limitati a poche scene madri, Apatow continua a diluire comicità e tragicità senza infrangere le regole della commedia classica, ma anzi avvalorandole in virtù dell’imbarazzo dell’esistenza umana. [Leonardo Cabrini]

Le Sel des larmes

di Philippe Garrel

Questa volta non ci sono artisti bohémien, registi di film sperimentali, dame del rock o poeti maledetti. Addirittura per gran parte del film non c’è nemmeno Parigi, ma la ben più prosaica Longueil-Sainte-Marie, paesino agricolo a nord de l’Île-de-France. Ci sono invece scuole professionali per falegnami, famiglie di origine magrebina, infermiere e in generale una Francia molto più proletaria e molto più black di quella a cui ci aveva abituato Garrel. Qualcuno si potrebbe sorprendere di questo Garrel “di provincia”, eppure ci pare essere la risposta migliore alle accuse che spesso gli vengono mosse (da chi soprattutto non vuole fare i conti con lui) di fare un cinema ombelicale, parigino, che parla di una comunità colta ma tutto sommato privilegiata e che soprattutto guarda solo a sé stessa e ai suoi problemi fuori dalla realtà. Il contesto cambia ma il film rimane lo stesso, perché il cinema di Garrel è così astratto che non perderebbe i suoi contorni nemmeno se venisse fatto dall’altro capo del mondo. Non è la specificità culturale quello di cui parla, ma la struttura dei rapporti interpersonali, o meglio di coppia. Un uomo, una donna (magari un figlio), un padre o una madre e qualcosa che si mette di traverso (un sintomo: spesso è l’eroina, questa volta più modestamente è un’incapacità molto maschile di amare o di avere a che fare col proprio inconscio). Un soggetto, l’Altro e l’enigma del proprio godimento, se proprio volessimo tradurla in termini psicoanalitici, cosa che ci suggerisce lui stesso, dato che i suoi ultimi tre film – La jalousie, L’ombre des femmes e L’amant d’un jour – li ha definiti una trilogia “freudiana”. In questo splendido Le sel des larmes, uno dei suoi film più belli degli ultimi anni, Luc, il protagonista, è un giovane che vuole entrare in una scuola professionale per ebanisti a Parigi: all’inizio corteggia Djemila, incontrata alla fermata del bus, ma poi inizia una relazione con Geneviève, una vecchia compagna di scuola, e infine si innamora di Betsy, conosciuta in un appuntamento a quattro con un collega, che inizia con lui una relazione poliamorosa. Ogni volta che con una va male, prova a ritornare da un’altra, perché sostanzialmente non c’è una donna a cui lui è davvero innamorato e per lui alla fine l’una vale l’altra. Sullo sfondo c’è l’unica relazione che per Luc conta davvero: quella col padre, con cui in una bellissima scena costruisce insieme una cassa da morto e con cui, di notte, guarda le stelle. A fronte di un cinema che sembra occuparsi solo dalla scomparsa del simbolico e dell’evaporazione dei padri, veri o simbolici, Garrel ci mostra invece una storia struggente di rapporto con l’Altro: con cui – ci sembra dire – dobbiamo imparare ad avere a che fare, anche quando ci si potrebbe illudere di poterne ormai fare a meno. [Pietro Bianchi]

Questa volta non ci sono artisti bohémien, registi di film sperimentali, dame del rock o poeti maledetti. Addirittura per gran parte del film non c’è nemmeno Parigi, ma la ben più prosaica Longueil-Sainte-Marie, paesino agricolo a nord de l’Île-de-France. Ci sono invece scuole professionali per falegnami, famiglie di origine magrebina, infermiere e in generale una Francia molto più proletaria e molto più black di quella a cui ci aveva abituato Garrel. Qualcuno si potrebbe sorprendere di questo Garrel “di provincia”, eppure ci pare essere la risposta migliore alle accuse che spesso gli vengono mosse (da chi soprattutto non vuole fare i conti con lui) di fare un cinema ombelicale, parigino, che parla di una comunità colta ma tutto sommato privilegiata e che soprattutto guarda solo a sé stessa e ai suoi problemi fuori dalla realtà. Il contesto cambia ma il film rimane lo stesso, perché il cinema di Garrel è così astratto che non perderebbe i suoi contorni nemmeno se venisse fatto dall’altro capo del mondo. Non è la specificità culturale quello di cui parla, ma la struttura dei rapporti interpersonali, o meglio di coppia. Un uomo, una donna (magari un figlio), un padre o una madre e qualcosa che si mette di traverso (un sintomo: spesso è l’eroina, questa volta più modestamente è un’incapacità molto maschile di amare o di avere a che fare col proprio inconscio). Un soggetto, l’Altro e l’enigma del proprio godimento, se proprio volessimo tradurla in termini psicoanalitici, cosa che ci suggerisce lui stesso, dato che i suoi ultimi tre film – La jalousie, L’ombre des femmes e L’amant d’un jour – li ha definiti una trilogia “freudiana”. In questo splendido Le sel des larmes, uno dei suoi film più belli degli ultimi anni, Luc, il protagonista, è un giovane che vuole entrare in una scuola professionale per ebanisti a Parigi: all’inizio corteggia Djemila, incontrata alla fermata del bus, ma poi inizia una relazione con Geneviève, una vecchia compagna di scuola, e infine si innamora di Betsy, conosciuta in un appuntamento a quattro con un collega, che inizia con lui una relazione poliamorosa. Ogni volta che con una va male, prova a ritornare da un’altra, perché sostanzialmente non c’è una donna a cui lui è davvero innamorato e per lui alla fine l’una vale l’altra. Sullo sfondo c’è l’unica relazione che per Luc conta davvero: quella col padre, con cui in una bellissima scena costruisce insieme una cassa da morto e con cui, di notte, guarda le stelle. A fronte di un cinema che sembra occuparsi solo dalla scomparsa del simbolico e dell’evaporazione dei padri, veri o simbolici, Garrel ci mostra invece una storia struggente di rapporto con l’Altro: con cui – ci sembra dire – dobbiamo imparare ad avere a che fare, anche quando ci si potrebbe illudere di poterne ormai fare a meno. [Pietro Bianchi]

Swimming Out Till the Sea Turns Blue

di Jia Zhang-ke

Il cinema di Jia Zhangke è un grande sismografo della Cina, nello spazio e nel tempo. Se il parco tematico di The World è un concentrato del mondo, se in Al di là delle montagne si immagina una Cina futuristica espansa, in territorio australiano, l’epicentro del paese continua a essere la sua Heimat, la Provincia dello Shanxi, dove è ambientato Swimming Out Till the Sea Turns Blue, documentario realizzato durante un festival letterario che si tiene nella località Jia Family Village. Spesso nelle sue opere, soprattutto nei documentari, Jia fa dialogare il cinema con altre forme d’arte. Ora è la volta della letteratura. Questo film è un’opera polifonica dove la storia spirituale della Cina, dal 1949, passa attraverso racconti o letture di quattro scrittori. Dall’evocazione di Ma Feng, che ha raccontato la fase di collettivizzazione degli anni ’50 e ’60, a Jia Pingwa, cantore della Rivoluzione culturale e dell’inizio della grande urbanizzazione, a Yu Hua, legato alla fine della Rivoluzione culturale e ai suoi strascichi, alle riforme e aperture degli anni ’80, e a Liang Hong, attenta osservatrice degli ultimi vertiginosi cambiamenti. La prima immagine del film è quella di un gruppo scultoreo conservato nel museo locale di Jia Family Village: rappresenta dei contadini nel puro stile del realismo socialista sovietico delle rappresentazioni del kolchoz. Subito dopo il controcampo: i visitatori del museo, persone anziane che si fanno i selfie, la stessa generazione rappresentata dalle statue, quella della costruzione socialista. Il museo stesso è un nuovo parco tematico di storia locale ma anche del cinema stesso di Jia che in quello spazio aveva fatto iniziare il suo Platform. Quello spazio museale diventa ora il punto di partenza ma anche il termine di paragone con gli stili di vita che si sono succeduti, in un dialogo con quella Cina socialista che ha il respiro della musica di Šostakovič che accompagna tutto il film. Un dialogo che è anche tra Cina urbana e Cina rurale. Il Fiume Azzurro e il Fiume Giallo rappresentano la culla della civiltà cinese e sono molti cari al regista. Nell’alveo del primo aveva osservato gli spostamenti umani per la costruenda diga delle Tre Gole in Still Life e aveva incrociato il pittore Liu Xiaodong in Dong. Del bacino del secondo, qui spesso citato, fa parte la sua terra. Il corso dei fiumi, che non potrà mai essere invertito, rappresenta la storia e le vite che, qualsiasi alveo possano scavare, giungono sempre alla foce. [Giampiero Raganelli]

Il cinema di Jia Zhangke è un grande sismografo della Cina, nello spazio e nel tempo. Se il parco tematico di The World è un concentrato del mondo, se in Al di là delle montagne si immagina una Cina futuristica espansa, in territorio australiano, l’epicentro del paese continua a essere la sua Heimat, la Provincia dello Shanxi, dove è ambientato Swimming Out Till the Sea Turns Blue, documentario realizzato durante un festival letterario che si tiene nella località Jia Family Village. Spesso nelle sue opere, soprattutto nei documentari, Jia fa dialogare il cinema con altre forme d’arte. Ora è la volta della letteratura. Questo film è un’opera polifonica dove la storia spirituale della Cina, dal 1949, passa attraverso racconti o letture di quattro scrittori. Dall’evocazione di Ma Feng, che ha raccontato la fase di collettivizzazione degli anni ’50 e ’60, a Jia Pingwa, cantore della Rivoluzione culturale e dell’inizio della grande urbanizzazione, a Yu Hua, legato alla fine della Rivoluzione culturale e ai suoi strascichi, alle riforme e aperture degli anni ’80, e a Liang Hong, attenta osservatrice degli ultimi vertiginosi cambiamenti. La prima immagine del film è quella di un gruppo scultoreo conservato nel museo locale di Jia Family Village: rappresenta dei contadini nel puro stile del realismo socialista sovietico delle rappresentazioni del kolchoz. Subito dopo il controcampo: i visitatori del museo, persone anziane che si fanno i selfie, la stessa generazione rappresentata dalle statue, quella della costruzione socialista. Il museo stesso è un nuovo parco tematico di storia locale ma anche del cinema stesso di Jia che in quello spazio aveva fatto iniziare il suo Platform. Quello spazio museale diventa ora il punto di partenza ma anche il termine di paragone con gli stili di vita che si sono succeduti, in un dialogo con quella Cina socialista che ha il respiro della musica di Šostakovič che accompagna tutto il film. Un dialogo che è anche tra Cina urbana e Cina rurale. Il Fiume Azzurro e il Fiume Giallo rappresentano la culla della civiltà cinese e sono molti cari al regista. Nell’alveo del primo aveva osservato gli spostamenti umani per la costruenda diga delle Tre Gole in Still Life e aveva incrociato il pittore Liu Xiaodong in Dong. Del bacino del secondo, qui spesso citato, fa parte la sua terra. Il corso dei fiumi, che non potrà mai essere invertito, rappresenta la storia e le vite che, qualsiasi alveo possano scavare, giungono sempre alla foce. [Giampiero Raganelli]

Tenet

di Christopher Nolan

C’è una scena in Tenet in cui Kat, infelice moglie del villain interpretato da Kenneth Branagh, si trova su un motoscafo e sta rientrando sullo yacht del marito, quando da lontano vede una donna tuffarsi dalla barca e allontanarsi in fretta: le appare libera e risoluta, esattamente ciò che lei vorrebbe essere. Il complesso meccanismo del film ci propone nuovamente, verso la fine, la stessa scena, col punto di vista ribaltato della donna che si tuffa: scopriamo che è la stessa Kat, o meglio un’altra versione di lei che è tornata indietro nel tempo per uccidere il marito, acquisendo audacia e consapevolezza. È lei, ora, a rivolgere uno sguardo al motoscafo, in cui vede, di fatto, il suo passato, ciò che era e da cui ha preso le distanze, come se stesse osservando un ricordo. Tenet propone una rappresentazione del tempo che si può percorrere in entrambe le direzioni, che non ha inizio e non ha fine, dentro cui si svelano significati nascosti a seconda del punto di osservazione. In pratica non racconta una storia, ma mostra efficacemente la nostra esperienza del tempo, che, come dice Bergson, «presenta sempre due aspetti: è attuale e virtuale, percezione da un lato e ricordo dall’altro […]. Come un attore che recita e ascoltandosi si guarda recitare», o come in una “paramnesia” (l’illusione del déjà-vu), in cui un ricordo del presente è contemporaneo al presente stesso. Il tempo interno che Nolan è interessato a far emergere è la durata dell’esperienza emotiva dei suoi personaggi e il suo gesto non può che passare attraverso la perdita della linearità, i movimenti in avanti e all’indietro, le pause e le ellissi. Azzardando un paragone, perché non avvicinare Nolan ad Alain Robbe-Grillet o Alain Resnais? Può sembrare provocatorio, ma in fin dei conti Tenet ha molto in comune con un film come L’anno scorso a Marienbad, in cui l’ordine cronologico viene totalmente sostituito dal tempo della coscienza, un tempo puro in cui non ci sono più futuro, presente e passato, ma tutto si duplica all’infinito. Una grande difficoltà, a questo punto, è quella di posizionare Tenet: dove lo mettiamo? C’è chi l’ha definito un blockbuster freddo e cerebrale, chi un gelido esercizio di stile, un Bond Movie senza Bond o un «cinema d’autore con gli steroidi». Meglio riconoscere a Nolan un merito: aver contribuito in modo importante a cambiare le regole del cinema mainstream, rendendolo un terreno tutt’altro che ovvio, integrando alla spettacolarità le ambizioni tematiche e la complessità del cinema d’autore. [Simone Spoladori]

C’è una scena in Tenet in cui Kat, infelice moglie del villain interpretato da Kenneth Branagh, si trova su un motoscafo e sta rientrando sullo yacht del marito, quando da lontano vede una donna tuffarsi dalla barca e allontanarsi in fretta: le appare libera e risoluta, esattamente ciò che lei vorrebbe essere. Il complesso meccanismo del film ci propone nuovamente, verso la fine, la stessa scena, col punto di vista ribaltato della donna che si tuffa: scopriamo che è la stessa Kat, o meglio un’altra versione di lei che è tornata indietro nel tempo per uccidere il marito, acquisendo audacia e consapevolezza. È lei, ora, a rivolgere uno sguardo al motoscafo, in cui vede, di fatto, il suo passato, ciò che era e da cui ha preso le distanze, come se stesse osservando un ricordo. Tenet propone una rappresentazione del tempo che si può percorrere in entrambe le direzioni, che non ha inizio e non ha fine, dentro cui si svelano significati nascosti a seconda del punto di osservazione. In pratica non racconta una storia, ma mostra efficacemente la nostra esperienza del tempo, che, come dice Bergson, «presenta sempre due aspetti: è attuale e virtuale, percezione da un lato e ricordo dall’altro […]. Come un attore che recita e ascoltandosi si guarda recitare», o come in una “paramnesia” (l’illusione del déjà-vu), in cui un ricordo del presente è contemporaneo al presente stesso. Il tempo interno che Nolan è interessato a far emergere è la durata dell’esperienza emotiva dei suoi personaggi e il suo gesto non può che passare attraverso la perdita della linearità, i movimenti in avanti e all’indietro, le pause e le ellissi. Azzardando un paragone, perché non avvicinare Nolan ad Alain Robbe-Grillet o Alain Resnais? Può sembrare provocatorio, ma in fin dei conti Tenet ha molto in comune con un film come L’anno scorso a Marienbad, in cui l’ordine cronologico viene totalmente sostituito dal tempo della coscienza, un tempo puro in cui non ci sono più futuro, presente e passato, ma tutto si duplica all’infinito. Una grande difficoltà, a questo punto, è quella di posizionare Tenet: dove lo mettiamo? C’è chi l’ha definito un blockbuster freddo e cerebrale, chi un gelido esercizio di stile, un Bond Movie senza Bond o un «cinema d’autore con gli steroidi». Meglio riconoscere a Nolan un merito: aver contribuito in modo importante a cambiare le regole del cinema mainstream, rendendolo un terreno tutt’altro che ovvio, integrando alla spettacolarità le ambizioni tematiche e la complessità del cinema d’autore. [Simone Spoladori]

Undine

di Christian Petzold

Due musei, plastici, modelli bidimensionali, vedute antiche e moderne raccontano la storia della città di Berlino, le sue fasi di espansione, le distruzioni, le ricostruzioni. Undine (Paula Beer), che è una storica, ci lavora come freelance, accompagnando gruppi di visitatori, ai quali racconta anche l’architettura della città, la logica dei vuoti che rende unica la capitale tedesca come la conosciamo oggi e quello che accadrà con la riedificazione dello Stadtschloss: là dove la DDR aveva mantenuto un vuoto simbolicamente forte, l’Ovest ha visto una lacerazione da colmare. Il nuovo film di Christian Petzold non è certo un documentario sulla città di Berlino: a lui interessa il paradigma della distruzione e della ricostruzione, di nuovi pieni che vanno a colmare i vuoti lasciati dal tempo, che ritorna in tutta la struttura del film, e si rispecchia in tutta la sua architettura, nel suo voler essere una fiaba contemporanea che attinge a un mito antico già riscritto in età romantica. Un mito che è legato anche alla fondazione della città, sorta sulla bonifica di una zona acquitrinosa: nelle acque lente o stagnanti le naiadi, le nereidi e le ondine, appunto, ci sguazzano sinuose. Questa Undine del XXI secolo (che si chiama Wibeau, come il protagonista de I nuovi dolori del giovane W. di Plenzdorf), lasciata dal compagno Johannes, lo avverte «se lo fai davvero, sai che dovrò ucciderti», lasciandoci con il dubbio che abbia preso eccessivamente alla lettera l’eredità letteraria, l’assenza di anima, che le arriva con il nome. È l’incontro con il palombaro Christoph (Franz Rogowski) a ri-animarla, rendendola però mortale ed esponendola alle lacerazioni del sentimento. Un vuoto che viene sostituito, non senza lasciare cicatrici: l’amore non si sottrae al paradigma dell’avvicendamento, della stratificazione architettonica. Il cinema stesso è un fatto architettonico, è proprio il mito che cerca una nuova forma, o i film sono forme nuove per miti antichi. Ovvio, Petzold non rinuncia alla propria vocazione al mélo e lo fa rivisitandone le formule, asciugandole in una struttura dove i sensi e i segni del mito, delle storie, della Storia si stratificano, travolgendo lo spettatore, lasciando la certezza perturbante di non aver colto davvero tutto; una certezza che non impedisce di riconoscerne la grandezza, come l’acqua di un lago trattenuta da una diga non impedisce di immaginare la città che dalla forma di quell’acqua è custodita. Lì sotto, Undine ci ha già vissuto. [Alessandro Uccelli]

Due musei, plastici, modelli bidimensionali, vedute antiche e moderne raccontano la storia della città di Berlino, le sue fasi di espansione, le distruzioni, le ricostruzioni. Undine (Paula Beer), che è una storica, ci lavora come freelance, accompagnando gruppi di visitatori, ai quali racconta anche l’architettura della città, la logica dei vuoti che rende unica la capitale tedesca come la conosciamo oggi e quello che accadrà con la riedificazione dello Stadtschloss: là dove la DDR aveva mantenuto un vuoto simbolicamente forte, l’Ovest ha visto una lacerazione da colmare. Il nuovo film di Christian Petzold non è certo un documentario sulla città di Berlino: a lui interessa il paradigma della distruzione e della ricostruzione, di nuovi pieni che vanno a colmare i vuoti lasciati dal tempo, che ritorna in tutta la struttura del film, e si rispecchia in tutta la sua architettura, nel suo voler essere una fiaba contemporanea che attinge a un mito antico già riscritto in età romantica. Un mito che è legato anche alla fondazione della città, sorta sulla bonifica di una zona acquitrinosa: nelle acque lente o stagnanti le naiadi, le nereidi e le ondine, appunto, ci sguazzano sinuose. Questa Undine del XXI secolo (che si chiama Wibeau, come il protagonista de I nuovi dolori del giovane W. di Plenzdorf), lasciata dal compagno Johannes, lo avverte «se lo fai davvero, sai che dovrò ucciderti», lasciandoci con il dubbio che abbia preso eccessivamente alla lettera l’eredità letteraria, l’assenza di anima, che le arriva con il nome. È l’incontro con il palombaro Christoph (Franz Rogowski) a ri-animarla, rendendola però mortale ed esponendola alle lacerazioni del sentimento. Un vuoto che viene sostituito, non senza lasciare cicatrici: l’amore non si sottrae al paradigma dell’avvicendamento, della stratificazione architettonica. Il cinema stesso è un fatto architettonico, è proprio il mito che cerca una nuova forma, o i film sono forme nuove per miti antichi. Ovvio, Petzold non rinuncia alla propria vocazione al mélo e lo fa rivisitandone le formule, asciugandole in una struttura dove i sensi e i segni del mito, delle storie, della Storia si stratificano, travolgendo lo spettatore, lasciando la certezza perturbante di non aver colto davvero tutto; una certezza che non impedisce di riconoscerne la grandezza, come l’acqua di un lago trattenuta da una diga non impedisce di immaginare la città che dalla forma di quell’acqua è custodita. Lì sotto, Undine ci ha già vissuto. [Alessandro Uccelli]

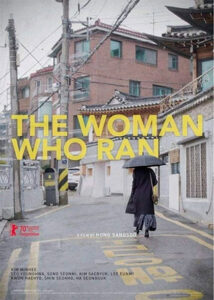

The Woman Who Ran

di Hong Sangsoo