cult

CULT

Lo spazio e il tempo della complessità di Giorgia Frisardi

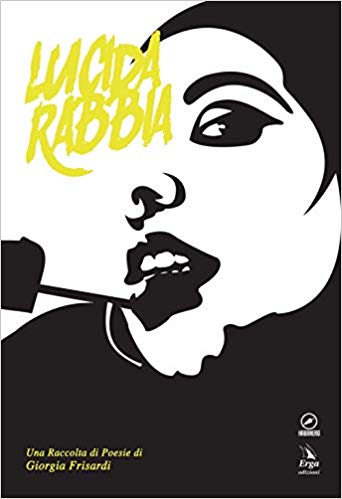

“Lucida Rabbia” è la prima raccolta di poesie dell’artista e performer Giorgia Frisardi. Edito da Erga Edizioni/Habanero è un luogo di riflessione nuda sulle tempeste trascorse e affrontate attraversando i mari dei rapporti sociali, della militanza politica e dell’amore. Un’ode alle labbra, alle dita o ai corpi tutti inquadrati nella funambolica fatica dell’essere con gli altri e tra gli altri, con il proprio bagaglio leggero di libertà

E ti ricordi quella poesia di cui parlavamo? C’era quel verso che non ti convinceva, ma che io ho tenuto perché mi pare che contenga un senso maggiore delle cose. Certo, è duro. È diverso. Non è facile declamare “anello di carne viva”.

È l’ode alla tua bocca, fica manifesta?

Che congiunge me e il mondo, portale d’amore e megafono di cure.

Basterebbero già questi versi per spiegare il senso della raccolta di poesie, ma partiamo dall’inizio con ordine. Che senso ha lucidare la rabbia?

È un gioco di parole, intuizione di uno dei miei compagni. La rabbia mi dà grandissima motivazione, è un’emozione politica. Ne faccio un uso spasmodico: il mio ciclo creativo inizia con una grande arrabbiatura, e poi quando mi accetto arrabbiata, mi amo complessa, fallibile, irosa. Una me potenziata. Io sono molto rabbiosa e solo entrare in intimità con le mie emozioni ha trasformato questa rabbia in potenza. Una rabbia che si manifesta nell’accettazione, nell’amore verso quella parte di me. A quel punto, pacificata e condensata, scrivo.

È ciclica? Devi accumulare una certa dose di rabbia prima di procedere?

Posso scrivere anche a comando, per così dire. Grazie e a causa del precariato impari a scrivere o a lavorare in qualsiasi condizione. Il produttivismo non perdona! Ma il processo di cui parlo funziona proprio così, con dei cicli. Scrivo moltissimo dopo un grosso dolore, dopo una grossa condensazione emozionale.

Sembri tutto tranne che rabbiosa, quando canti, quando parli. Qual è la matrice di questa rabbia?

La rabbia fa parte della complessità umana. Noi donne, chi è in qualche modo in-generato, vive una vera e propria oppressione delle manifestazioni sentimentali. Penso che stiamo riprendendoci lo spazio della rabbia, delle emozioni che non ci sono concesse dal patriarcato che impera. Proprio lo spazio volumetrico, intendo. Per questo la raccolta di poesie è diventata una performance che è soprattutto prepotenza vocale, riappropriazione del luogo me. Se esacerbiamo emozioni che normativamente non possiamo permetterci, stimoliamo nuove pratiche.

Quali sono le emozioni non permesse?

La rabbia, la tristezza, il piacere sessuale. C’è un giudizio di valore immediato, sia interiorizzato che culturalizzato in cui diventi subito lamentosa, isterica, puttana.

Io sono stata arrabbiata per buona parte della mia vita, ma anche molto condiscendente, proprio per il mio ruolo di donna. Adesso deve valere la rabbia, che impotera, che segna determinazioni nuove, tanto per il mondo, quanto per me stessa.

Dobbiamo approfondirla questa cosa. Intanto andiamo al testo. La raccolta di poesie è divisa in tre parti: poesia della realtà; poesie della febbre; d’amore e d’anarchia relazionale. Spiegami questa successione.

Le poesie della realtà sono la trama principale. Raccontano la mia relazione con gli altri e le altre e quella con me stessa, la mia vita politica, le pratiche che abbiamo compreso collettivamente, come stiamo provando a esercitarle. Le poesie della realtà sono il modo di elaborare simbolicamente le cose che vivo. È anche il modo in cui la mia sensibilità prova a sopravvivere. Le poesie della febbre invece vengono da un percorso febbricitante, letteralmente. Un periodo catartico, legato ad una grave otite che mi ha ovattato per un intero anno. Dopo essermi assordata di velenose contaminazioni egemoniche, il mio corpo ha protetto i miei simboli. Ho compreso nel silenzio che mi ero procurata, il portato politico di certe questioni che tentavo di risolvere all’esterno, nelle relazioni, contrastando il sistema ingenuamente e che invece erano dentro di me. La febbre era il modo di esprimerle e la malattia il simbolo.

E quali questioni politiche importanti hai trovato “dentro” di te?

Ho avuto un grande bisogno, a quel punto, di destituire la militanza. Ero esaurita a livello emotivo e disorientata rispetto alla comunità fluida di cui faccio parte. Avevo perso ogni forma di centratura, che è quella che mi lascia il margine per vivere la mia vita poetica. Spesso assumiamo le forme che cerchiamo di combattere. Ero disinnamorata.

Disinnamorata degli spazi, delle attività, di ciò che vi si svolgeva?

No, di quello che io potevo fare in questi spazi. Era la mia potenza a essere frustrata e nella mia intimità c’era una dimensione poetica, musicale che faceva fatica a emergere. In questi luoghi sono cresciuta e in questi spazi liberati si è creata la possibilità di esprimermi, ma è necessario continuare a mettere in discussione ciò che l’arte e la poesia rappresentano all’interno del movimento.

Che non riuscivi a esprimere nel contesto di militanza?

È più complesso. La esprimevo ma dentro un processo strutturato, arginato. Sono arrivata ad un punto in cui non mi serviva lo spazio artistico, piuttosto cercavo una metodologia multidimensionale, intersezionale, artistica e comunarda. Ero stata tantissimo nel pubblico, nel politico, nella relazione infinita e avevo perso il privato. Sia chiaro personale e privato sono politici, ma proprio per questo vanno curati con determinazione.

Mi sembra di rileggere la questione aperta ormai quaranta anni fa sull’equilibrio tra collettivo e soggetto. E tu che soluzione hai trovato? O che soluzione stai trovando?

Partendo dall’interno. Conosciamo le microfisiche del potere che si attuano in ogni gruppo, in ogni collettivo. Se trovi la tua centratura, generi processi moltiplicatori molto piccoli, ma efficaci. Questo richiede tentativi di fuga, tentativi di esodo. Da te, da gli altri. Attraverso questa consapevolezza la mia espressione artistica è più equilibrata, intendo dire: coordinata al mio senso. È molto più strutturata di quando ero più ambiziosa nelle scelte progettuali.

Quando eri più ambiziosa? C’era una necessità di apparire?

Più che di apparire, ero tutta tesa ad aderire a una dimensione collettiva e vagamente orba sulla mia singolarità. Ribadisco, per me la comune, come dimensione poetica e politica, è importante. Devo però avere rispetto di quella che chiamo la mia prismaticità. Accogliere la propria complessità vuol dire stare nella propria messa in discussione e quindi definire e tracciare nuove mappature, attraverso cui interagire con il mondo esterno a livelli non conosciuti.

Torniamo al libro, veniamo all’ultimo capitolo. A mio avviso, leggere “d’amore e d’anarchia relazionale” aumenta di senso le poesie precedenti. Che vuol dire d’amore e d’anarchia relazionale?

È la scelta di combattere la struttura preconfezionata in cui si dovrebbe vivere. È la parte dedicata a una pratica vera, transfemminista. Insieme alle mie compagne e ai miei compagni ho capito che per me era antirivoluzionario continuare questa modalità eteronormata di stare insieme. Cioè che il minimo nucleo privato, quotidiano è stato colonizzato dal potere. È la relazione amorosa che crea tutto ciò su cui si impernia la vita.

Parli della relazione di coppia classica?

L’idea di eteronormatività monogamica che si dà per scontata nella nostra cultura è, a mio avviso, da problematizzare. Stare in coppia, in questo contesto storico, non vuol dire stare in una comunità con l’annessa prolifica generazione di ramificazioni, radicelle e rizomi che fioriscano il nostro essere. Implica una modulazione spirituale e pratica, una forzatura che non tiene conto della necessità anti-capitalista di mantenere una certa indipendenza affettiva. La coppia, minimo spazio emozionale concesso, non è in grado di sostenere l’autenticità, non ha dispositivi in grado di disinnescare certe tensioni, che sono sistemiche e si dettagliano nelle relazioni che viviamo con l’altro. Credo che questa coercizione che ci propinano come amore romantico sia uno dei semi della violenza di genere. Le relazioni non sono e non possono essere gerarchizzabili, ogni relazione è una relazione d’amore. Esiste un breve manifesto che prova a definire i punti di questo modo di intendere l’essenza umana, i rapporti sociali. È il manifesto dell’Anarchia Relazionale, sulla non monogamia etica, in cui la chiave per tenere le cose in equilibrio è la consensualità. Il titolo “d’amore e di anarchia relazionale” richiama al film di Lina Wertmuller, in cui un anarchico sardo venuto a Roma per uccidere Mussolini, si innamora di una prostituta. La non monogamia etica, da un lato, e la “canzone arrabbiata” del film sono state tra i miei riferimenti negli anni in cui facevo l’artista di strada. La canzone arrabbiata era l’emblema della mia autonomia.

Quindi queste lettere puntate che titolano i paragrafi dell’ultimo capitolo sono persone?

Sì.

L’anarchia relazionale non è scontata. È difficile viverla e anche farla capire.

La cosa più complicata è la paura. La paura che abbiamo tutte e tutti. Io sono una persona gelosa, la mia massima espressione di paura. Sono grassa da quando ero ragazzina, quindi ho una storia conflittuale con il mio corpo a causa della solita normativizzazione dei corpi che mi ha impedito di prendermi il mio spazio d’espressione e di desiderio. In quanto donna grassa, l’ho dovuto pretendere con forza e con amore. La mia gelosia si impernia intorno alla mia corporeità, non è semplice da disinnescare, ma è stato un motivo in più per provare a decostruirla. Accettare di essere fisicamente fuori dal canone vuol dire prendere potere: il mio corpo non normato se da un lato mi ha creato difficoltà e violenza, dall’altro è stato il motore per distruggere ciò che voleva rendermi convenzionale. La lotta alla grassofobia è per me fondamentale, infatti.

Una doppia, una tripla battaglia, insomma?

La non monogamia etica è stata un modo necessario per parlare della grassofobia. Ho dovuto mettermi in gioco e affrontare le mie paure con le amiche e gli amici. Un discorso aperto, che mi dà senso nella sua sperimentalità. Ci sono fasi della vita che vanno affrontate a partire dalla loro singolarità. Adesso, per esempio, proprio per una questione di sensazione, per essere mimetica come dicevo alla mia centratura, ecco… io adesso sono monogama. E sento che questa condizione è il frutto di un percorso. C’è stato un delirio meraviglioso di conoscenza di me stessa, di conoscenza degli altri, di parti che non avrei potuto scoprire se non ci fossimo messi tanto in pericolo. Nell’anarchia relazione è viva anche questa possibilità. Dunque viva l’anarchia, che libera la pluralità delle possibilità.

Bene. Possiamo dire che alla coppia si può arrivare dopo aver capito tanto di sé e del proprio stare al mondo. Al contrario, quando è data per scontata e naturale, la relazione a due finisce per essere un rifugio limitato, un luogo nel quale potremmo non avere gli strumenti per conoscerci, cioè quell’ampia rete relazionale ed emozionale di cui parlavi. Cos’altro ti ha spinto a sperimentare l’anarchia relazionale?

La ricerca femminista, la necessità di avere delle alternative e anche il terrore del continuo conflitto tra donne. Questa è una delle cose che più mi fa male della nostra cultura. Dovremmo affinare pratiche in cui cavalcare quel conflitto per disinnescarlo… Certo, siamo in cammino, ma abbiamo per esempio difficoltà a superare la paura della non desiderabilità e questo porta a generare conflitti. Questa cosa ha a che fare con il nostro rapporto tra donne: come vogliamo trasformarlo?

Leggendo le tue poesie ho avuto l’impressione che a bilanciare questa rabbia ci sia una grande tenerezza. «Slegati, corriamo la corsa di ieri, speriamo, nel buio che arrivi domani, assetati e impauriti. Conoscerti è una baraonda di baci». Questi versi sono un esempio.

Vero. Un sentimento non si sostituisce a un altro e la rabbia non toglie tenerezza. Sono tenera perché sono legata alle mie emozioni.

Quali sono le poetesse, le autrici, le artiste che ti hanno ispirato, a parte Lina Wertmüller?

Mariangela Gualtieri si autodefinisce poeta, per una questione etimologica rifiuta di declinare il termine. È un approccio che mi piace, poiché sono molto legata alla Storia del linguaggio, soprattutto del linguaggio antisessista. Ho scoperto poi che con “poetesse” si indicava un certo tipo di autrici dell’ottocento inglesi che scrivevano sull’Annuario, pubblicazione di riferimento dell’Inghilterra di quel tempo. Era un lavoro molto remunerativo. Una delle più famose di loro mantenne cinque figli e la madre, da separata, scrivendo solo novantaquattro poesie in tutta la vita, sull’Annuario. Era il modo più commerciale di fare le poete. La critica maschile e maschilista relegava questa produzione in un angolo specifico e con “poetessa” provava a circoscrivere un ruolo e un campo. Motivo per cui preferisco il termine di poeta

Quindi, quali sono i tuoi poeti o le tue poete di riferimento?

Mariangela Gualtieri, appunto, mia ispirazione e guida. Quello che scrive e come lo scrive mi muove tantissimo. Poi Chandra Livia Candiani, Patrizia Cavalli, Amelia Rosselli, ma anche Diana Torres, Nina Simone, Virginia Wolf, Sarah Kane, Michela Fusaschi, Anne Sexton, Maria Basura, Janis Joplin, Angela Davis, Chimamanda Adichie. Autrici che hanno messo in crisi la funzione del linguaggio, il mio sentire. Il libro che mi porto dietro fin da quando ero bambina, è Poesie d’Amore di Nazim Hikmet. L’ho ritrovato recentemente, mi ha emozionato perché ci sono tutte le mie annotazioni da bambina problematica.

Torniamo alla tua raccolta, dopo averne analizzato la struttura e il rapporto con la tua vita, ti chiedo qualcosa sulle singole poesie. La prima si intitola Fascismi. Ha a che fare con il disprezzo di troie, froci, negri, del diverso. Che rapporto c’è tra il fascismo, o quello che tu intendi come tale, e questo tipo di discriminazione? Non stiamo abusando del termine fascismo? Perché usarlo per aprire una raccolta di poesie?

Credo che il fascismo sia una aberrazione emotiva, prima di essere una pratica. È una volontà di non conoscenza, di non accoglienza. Quindi, a posteriori, dopo aver scritto questa poesia, ho letto Introduzione alla vita non fascista di Michel Foucault prefazione alla traduzione americana de L’Anti Edipo. E ho ritrovato proprio i principi che ho cercato di esprimere anche con un certo porno attivismo linguistico, rappresentato dai termini negri, froci, mignotte, e così via. Sono gli insulti che riceviamo e di cui voglio riappropriarmi. Come accaduto per la parola “grassa”. Definirmi grassa, definirmi troia ha un valore politico molto forte perché mi riapproprio di un giudizio di valore e facendolo mio lo risignifico. È un processo di decolonizzazione linguistico che parte sempre dall’interno. È necessario riconoscere i micro fascismi presenti in tutte le nostre relazioni, a partire dal linguaggio. Riconoscerlo nella quotidianità permette di disincastrarci, partendo da una prospettiva differente, quella emotiva e soggettiva. Tutte e tutti siamo a rischio fascismo. Io ci combatto tutti i giorni con quello che non riesco ad accettare degli altri e delle altre.

C’è un limite all’apertura? Io mi immagino il mare aperto, ma come ci vai se non hai una identità, una struttura? Come l’affronti il mare dell’apertura?

Secondo me attraversando la complessità. Noi siamo educati a pensare alla costruzione della nostra identità e a pensare il mondo come duale. Per tanti anni ho pensato di dover definire la mia identità, riassumerla, farla capire, renderla facilmente accessibile. Adesso le vado contro, cerco di infilarmi nelle intersezioni e questo determinata anche il rapporto che stabilisco con gli altri.

C’è una poesia che si intitola: Tutto ciò che potete tenervi. Che cos’è che possono tenersi, tutto quello di cui tu non hai bisogno?

C’è una parte di mondo che non vuole fare i conti con la propria emotività e riduce tutto all’elementare. Non mi serve. Non ne ho bisogno. Non è un caso che questa poesia sia diventata un canto, una canzone che è per me il segno del margine che sono riuscita a rubare al sistema. Il canto femminile come potenza di sottrazione alla secolare oppressione patriarcale, attraverso ciò che è detto, attraverso ciò che è cantato.

L’alterità è una sfida personale, soggettiva? Ognuna dovrebbe potersi ritagliare un momento per curare e comprendere la propria alterità?

Credo proprio di sì.

C’è una breve poesia che recita: «ho fallito, mi copro calda, metto a ninna le aspettative». È l’ultima delle poesie della febbre e dà l’idea di una resa. Hai corso, ha battagliato, ma alla fine ti fermi. Cos’è successo? È l’accettazione di un fallimento.

È una poesia importante, elaborata dopo aver pensato di fallire o di non essere all’altezza, ogni giorno. All’altezza di un sistema che non ci mette nella condizione di esserlo e che al contempo lo pretende. Ma io realmente non voglio esserlo. Non voglio essere all’altezza, sono profondamente antiproduttivista. Le mie poesie nascono dal tempo non produttivo. Chi è che sosteneva che si può fallire, fallire ancora, fallire meglio, Samuel Beckett o Heiner Muller? Quello che possiamo fare per affrontare il fallimento è coprirsi caldi e mettere a ninna le aspettative. Mettere a ninna, una scelta linguistica specifica, per me che sono romana: è un’azione di cura, protezione e riposo. Far dormire le aspettative per me vuol dire farle riposare, coccolarle. Aspettative sempre rispetto a ciò che voglio essere, non a quello che devo diventare.

La questione di genere spiegata a un grillino è una delle ultime poesie, terzo capitolo. Fai i conti con un fenomeno ambiguo come quello dei Cinque Stelle.

È un traguardo per me riuscire a entrare in contatto con qualsiasi forma di singolarità. Quello che mi è successo in quella esperienza è stato molto profondo. Io avevo il mio giudizio facilone, rispetto ai cinque stelle: sul movimento non c’è niente da aggiungere, ma sull’umanità di coloro che aderiscono? Mettendomi nella condizione di accogliere questa umanità, ho scoperto qualcosa di profondamente femminista.

Non ho capito: hai scoperto, in quello che credevi essere un atteggiamento o una posizione qualunquista, un qualcosa di femminista?

Credo che ogni umanità può tendere al femminismo. Ognuno prova a conoscere la propria sensualità, emotività, al fine di esprimerla. Ognuno fa i conti con le proprie paure, emozioni e questo è un punto di incontro possibile tra essere umani a prescindere dal genere e dalle capitalistiche fazioni politiche.

Ancora sul femminismo. Nei nostri spazi sociali è dato per scontato…

La situazione di Roma, per la mia esperienza personale, è emblematica. Mi pare continui a esistere un certo limite alla credibilità e una certa difficoltà delle donne a prendere voce. Questo succede in modo peculiare nei nostri spazi, in cui ufficialmente siamo libertari, disponibili ma, spesso e volentieri, si riattivano meccanismi banalmente sessisti, in cui l’unione tra gli uomini è cameratesca, mentre tra le donne il tipo di relazione principale è quello conflittuale eteronormato. Situazione binaria, dicotomica, terribile. Siamo comunque riuscite a costruirci degli spazi di espressione autentica, rivoluzionaria, femminista, decolonizzata, li abbiamo strappati anche alla cosiddetta compagneria.

Stai scrivendo un altro libro, mi hai detto? A che cosa è dedicato?

Lucida Rabbia è stato pubblicato come fosse un’emergenza. Lo è stata forse tutta la mia vita, fino all’uscita di questo testo. È stata una pubblicazione fatta con l’intenzione di condensare la mia identità e avere una traccia. Prima di tutto personale e artistica. Ora, il percorso che si è attivato è entusiasmante dal punto di vista creativo, ho riletto letteralmente e metaforicamente me stessa. E sento il bisogno di arricchire. Probabilmente prenderò la mia poesia manifesto, Intimi motivi della mia storia, per procedere verso il superamento del mio ideologismo. La poesia è un’ode all’indipendenza affettiva, e sta all’interno di Poesia della Febbre. È la poesia che ho scritto per raccontare i miei laboratori. È una poesia comunicativa, un manifesto, detto per dire qualcosa.

Puoi farmi un esempio di uno dei tuoi laboratori?

Partendo dalla performance, quello che faccio è discernere con il corpo e con il canto una più intensa conoscenza psicofisiologica, avulsa dalla patologizzazione e dalla norma vigente. L’obiettivo è poi elaborarlo in un momento collettivo utopico, in cui proviamo a stare insieme in modo differente, divertente, erotico. Un momento in cui tutte le nostre espressioni pulsative sono vibranti, e si parla, si scrive. Cantiamo moltissimo. È un lavoro fluido. Vado anche a braccio, vado con le braccia…

Lavoro fluido, complessità, disincastrarsi, alterità, il tuo vocabolario è pieno di inneschi…

… libertari, inviti a coltivare il sé oltre i binari dati, provarci. Più attraversiamo la nostra complessità, più ci sottraiamo a derive fasciste. Il fascismo è elementare. Dobbiamo tendere alla complessità. Per questo ci prendiamo il tempo, per questo ripensiamo lo spazio.