cult

CULT

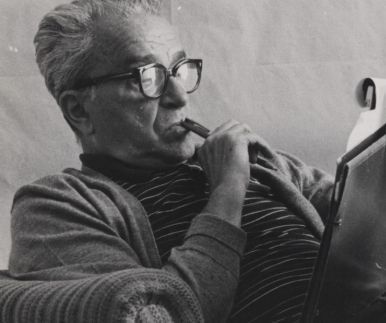

Ingrao: elegia per uno sconfitto

Muore a all’età di 100 anni Piero Ingrao. Dirigente del PCI, spesso dissidente, aperto ai movimenti. Se ne va uno dei protagonisti della storia politica del Novecento italiano.

Rabbrividisco al pensare cosa stanno scrivendo di lui l’Unità o il circo leopoldo, sono fraternamente vicino alle figlie, nipoti, amici che devono ascoltare ipocrite o distratte condoglianze, resto perplesso anche per molti sinceri elogi che rivendicano continuità con l’opera di Pietro Ingrao. La sua grandezza si colloca in un’interruzione, dove è precipitato tutto un pezzo della nostra militanza e giovinezza (che oggi con lui, disfatti, commemoriamo).

Chiediamoci allora piuttosto cosa può tramandare a generazioni viventi il leader centenario di un partito estinto. Un percorso esemplare di vita, certo, dalla lotta partigiana al crepuscolo poetico, lo schietto impegno politico, giornalistico e istituzionale, ma soprattutto avere combattuto e perso, dentro una grande formazione riformista, la battaglia per cambiare l’Italia, senza essersi piegato alla sconfitta e senza collaborare alla gestione del disastro, con il coraggio (tardivo) di rompere nel 1993 con la lunga agonia dell’ultimo partito di massa – che oggi è inutile rimpiangere o riesumare in forme parodistiche.

Nel pieno del centrosinistra e della matura modernizzazione fordista, dopo la morte di Togliatti nel 1964 si era aperto uno spiraglio all’interno del Pci in cui si misurarono per la prima e l’ultima volta delle grandi alternative strategiche di fase, sull’onda di un imponente ciclo di lotte di massa (il rovesciamento del governo Tambroni nel luglio 1960), ripresa operaia (1961-62), innovazione teorica (i “Quaderni rossi” dal 1962) e pratica autonoma di rivolta (piazza Statuto, 1962). Contro lo stanco centrismo post-togliattiano di Longo e contro la proposta socialdemocratica di Amendola e del suo reggicoda Napolitano (integrata peraltro da un’ottusa fedeltà all’Urss brežneviana e da un ferreo divieto di ogni frazionismo), Ingrao si batté accanitamente nel 1965-66 per stabilire un confronto democratico all’interno del Partito, per prendere atto della novità del neo-capitalismo italiano (o pieno fordismo) e per contrastarlo con una strategia più incisiva (le “riforme di struttura”) che facesse leva sul risveglio operaio e la mobilitazione di una società civile in rapida trasformazione. Fu sconfitto ed emarginato all’XI congresso e il Pci perse un’occasione, pur confusa e velleitaria per molti aspetti, di rinnovamento e di sintonizzazione con i mutamenti che stavano intervenendo su scala italiana e internazionale (si pensi al movimento anticoloniale, a Cuba, a quanto maturava a Berkeley o Watts).

Da allora il contrasto di classe cominciò a manifestarsi fuori dal Pci e in parte del sindacato, sebbene con ambigue rispondenze e intrecci: è la stagione del 1967-68 e poi dell’autunno caldo del 1969. Ingrao li seguì con simpatia e intelligenza, ma senza porsi alla testa di una rottura che avrebbe rappresentato l’ultima occasione di saldatura fra tradizione comunista (riformista) e nuovi movimenti (anch’essi, per molti aspetti, di radicale riformismo). Subì invece disciplinatamente la diaspora degli ingraiani e la cacciata del gruppo del Manifesto nel 1969. Le conseguenze furono negative e iniziò un lento scollamento che ben presto, con lo smantellamento del fordismo e la crescita di un’ideologia e di una pratica operaista inassimilabile ai vecchi schemi, si fece aperta frattura.

A partire dagli anni ’70 il Pci divenne l’argine principale contro una terminale stagione di lotte operaie fordiste e di incipienti battaglie post-fordiste e Berlinguer, con la sua parola d’ordine dell’austerità e la gestione dell’unità nazionale contro il terrorismo, ne fu il protagonista, salvo a piangere sulle conseguenze, opporre il rigore morale al primo neo-liberismo craxiano e celebrare i funerali dell’occupazione alla Fiat e della scala mobile. In quegli anni Ingrao, relegato alla prestigiosa ma solo simbolica presidenza della Camera dal 1976 al 1979, non fu complice – va detto a suo onore – ma la storia ormai passava da un’altra parte, vittorie e sconfitte si giocavano su un terreno diverso dalla I Repubblica, dall’emancipazione del lavoro e dalla democrazia dei partiti di massa. La stessa resistenza di Ingrao allo scioglimento del Pci con la Bolognina di Occhetto (che del resto era il più brillante e ondivago suo allievo) era una battaglia di retroguardia, che si completerà con una dignitosa fuoriuscita dal Pds negli anni successivi.

La grandezza di Ingrao fu dunque nella sua sconfitta al culmine delle possibilità di scelta del Pci, quando la biforcazione si chiuse e subentrò un buco nero che gradualmente inghiottì il partito di massa e ne trasformò l’identità da riformista (che rivoluzionario non lo era più dal 1944) a reazionario: prima difensore cieco della repressione fordista, poi ilare avanguardia del neo-liberalismo.

Oggi, che la stessa esistenza e storia del Pci e del “comunismo” italiano è oggetto o di diffamazione prezzolata o di sterile nostalgia, vale la pena di riflettere, al di là di celebrazioni e personale rispettabilità, su una figura singolare di resistenza, che non è immediatamente spendibile sul piano delle strategie politiche (e questo vale per tutto il patrimonio morale di una generazione sconfitta e in via di sparizione, la generazione di chi scrive) ma forse merita un ricordo. La traccia di un cataclisma è sempre istruttiva per il futuro.